【空】最期の空

マスター名:まれのぞみ

|

|

| ■オープニング本文 前回のリプレイを見る 「ええっと、これをこうして――」 箱を前にして、職員がない知恵をしぼりながら、それの正体を探っていた。 それは、かつて開拓者たちが、とある冒険のさい手に入れた箱で、その中に閉じ込められた子供を救ったという謂われのあるものであった。 その冒険自体は、子供を救出して、その箱から抜け出したはいいものの、それっきり、うんともすんともいわなくなっている。 それを、職員が、ああでもない、こうでもないと調べている真っ最中なのだ。 「おおぅ!」 わずかだが箱が作動しかけた。 あわてて、それを阻止する。 「どういうこと?」 同僚の怪しげな行動に、職員が首をひねる。 「これが動かなくなったのは機械に問題があるというよりもエネルギー切れみたいね。この感じだと……他の道具と同じだと仮定すると――あと一回が精一杯かな」 「その一回を再調査に使う?」 開拓者ギルドの次の施策はすでに決まっているらしい。 「いつものことでしょ。ふらない賽では半か丁かなんてわからないわ……」 そう言い終えたところで、彼女はふとなにかを思い出したように問いを発した。 「それで、この中から救われた子供の調子はどう?」 「体は健康そのもの。心にも傷はない……というか、覚えていない」 「覚えていない?」 「正確には、ぼんやりとした、漠然とした思い出の欠片。ほら、夢を見た朝、ふいに目を覚ましたとき、なにか夢を見たけれど、詳細は覚えていないということがあるでしょ」 「さあ、仕事でこき使われて、いつもぐっすりだからな」 「そこは、ウソでも同意するものよ」 「はいな、で、それに、なにか意味があるのかしら?」 「代価だったのかもしれないと思っているの」 「なんの?」 「例のアヤカシが命を奪わなかった代わりの――」 ● 「かれらは、来た……」 それは水晶に浮かぶ、開拓者たちの姿を確認すると、手をふり、その画像を消した。 あとは沈黙、深い闇。 歴史に閉ざされた漆黒の中にあって、それは見続けてきた。 人をアヤカシを、それらの織りなすさまざまな物語を。 誰に命ぜられたのか、長い、永い時間の中を、それは待ち続けていたのだ。 しかし、あそこが見つかった以上、それもじきに終わる。 駕籠の中の鳥は、すでに歌を忘れかけてはいるが、まだいくらかはさえずることができるだろう。 じきに裁きの時がくるのだ。 ならば―― 「残り火のあるうちに――」 アヤカシのはずのそれは、しかし願うようにつぶやいていた。 |

| ■参加者一覧 22歳・男・泰 23歳・女・弓  リィムナ・ピサレット(ib5201)

リィムナ・ピサレット(ib5201)10歳・女・魔 20歳・男・砲 19歳・男・砂  戸隠 菫(ib9794)

戸隠 菫(ib9794)19歳・女・武 |

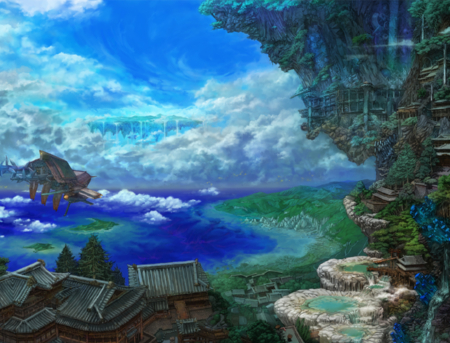

| ■リプレイ本文 眼前がまっしろになった。 (まずい――) 思考よりも、まず開拓者としての勘が体を無意識のうちに操った。 はっとしてから、考えては遅すぎるのだ。 鼓膜を破るようなすさまじい轟音があとからやってくる。 激痛が体を襲う。 思わず、気を失う。 ほんの一瞬。 だが、それが命取り。 気がついたときは相棒とともに、天から下へ――浮遊大陸の浮かぶ世界の、その下にはいったいなにがあるのか――落ちていく。 大空にあって、それは致命的な罠であった。 いつものようにアヤカシは開拓者どもをトラップに嵌めたのだ。 雲間に四散した人間などもなどは、これで終わりだろう。 だが、用心深く、大空に巡らされたアヤカシの小さな目という目が、それら全部の動きを確認していた。 空に輝く、星々の幾つかは、アヤカシの目、それであったのである。 なんにしろ、普段の侵入者であったのならば、それで終わったであろう。 しかし、かれらは違った―― ● ひとつの目がとらえた。 明夜珠 更紗(ia9606)が駿龍に叫んでいる。 「天河!」 その首に抱きついて叫び続けると、うっすらと瞼をあけた駿龍が、いななき声ととも、ふたたび力強く羽ばたいた ひとつ、安堵の息をして、すぐに仲間たちの名前を叫ぶ。 しかし、とどろく雷鳴にその声はかき消される。 「くそっ!?」 あたりに仲間たちの姿が見えない。 厚い暗雲が目隠しとなってしまっている。 雲か雨かの区別さえつかないほどの豪雨の中、鷲の目を使って視力を上げ、全体像から特徴的な部分をピックアップし、仲間たちと、その情報を共有するつもりだったが、まずはかれらと合流することを選んだ方がいいのだろうか。 しかし、どうやって―― 広大な天空で仲間を捜すのは、アル=カマルの大砂漠で無くした小さな宝石を探すようなものであったし、価値でいえば、それ以上であろう。 戸隠 菫(ib9794)の駆る浅葱色の滑空艇も、嵐の湖に漂う小舟のように広大な積乱雲の中で方向を見失っていた。 丸いカバーがまっしろで前が見えない上に、丸い風よけにぶつかる風雨の轟音のせいで、あたりの音も聞こえない。 「伊吹のこのカバーは気に入っているんだけど、こういう時はダメなのよね」 ぷくりと頬をふくらませて目を細める。 雨を顔に直接うけない――雨粒などとあなどっていけない。高速でぶつかってくるそれは投げつけられた小石のようなものなのだ――のは幸いだが、スクリーンごしに跳ねる雨粒に視野を奪われるのは命がけの状態なだけに、心地のよい二律背反ではなかった。 「でも、やる――!?」 伊吹の筐体が、ゆっくり方向を変えていく。 (……きっと、どこかにコアがある) みずからの勘を信じ、 (光が来る方向とは逆の方向に回り込んで、透けて見えてこないかな?) 雷光に照らされた頬には、横から入っている雨があたっている。 さきほどは、あのトラップ――まさかの隊列のいる空間そのもので雷が炸裂、爆発するとは思ってもいなかった――にやられたが、それはつまり、前回のこけおどしと違って、今回はアヤカシがそれだけ本気で対応しているということだろう。 そう、敵の大切なものが近くにあるはずなのだ。 リィムナ・ピサレット(ib5201)が言う。 「大きさだけはでかいね♪ 削り殺すのは手間だし……」 ぽんと手を叩いて、どこか小鳥を連想させるマッキSIを操縦する。 「弱点探そう♪」 機首に描かれた猫の顔と、どことなく似た表情をしてみせて好奇心の強い、子猫ちゃんは積乱雲の中を突っ切っていった。 (……煙羅煙羅は煙の中に玉状の本体がいたけど、こいつもそういうタイプ? 渦巻いた雲みたいに本体を中心に瘴気が流れを作ってるかも) ● クロウ・カルガギラ(ib6817)は翔馬、プラティンに騎乗したまま、いらだちを覚えていた。 すでに長い時間、雲間から襲いかかってくる敵の攻撃を撃退しながら敵の本体を探しているのだが、敵の全貌がまるで見えないのだ。 いや、アヤカシは目の前にいる、いるはずなのだが雲に隠れているのか、まるで正体がつかめないでいる。 明夜珠や戸隠などの仲間たちも同様であった。 霧の中で遭遇した、戦上手のアヤカシと戦ってもいるかのように現れては消え、あるいは亡霊のように消えてはあらわれる敵と戦っているかのようだ。 (まるで敵の手の内で戦っているようだ――) 誰もが、漠然とだが、そう思うようになっていた。 冷えた雨風が、さらに体力を奪っていく。 「大丈夫か?」 そう、相棒をいたわりながらも、自分たちも長い間、風雨にさらされている内に、自然に体にふるえを感じるようになっていた。 そして、体力の衰えは思考の衰弱も意味する。 「……えッ?」 いつしか、うとうとしかけていた戸隠の眼前を何かが突っ切った。 「うん……? 気のせい?」 戸隠は頭をふって血走った目であたりを警戒した。 いや、見間違いではない。 たしかにその時、彼女の眼前を明夜珠と天河が横切ったのだ。 しかし、この風雨と暗雲、アヤカシの手管と、なによりも開拓者たち自身の疲労の蓄積が小さなミスを生み始めていた。 (夢だったのかな?) そんな風に、近くを通り過ぎた仲間の姿さえ互いに見逃しはじめていたのだ。 普段であるのならば立て直しを考えなくてはいけない状況だろう。だが、撤退をしたくとも仲間たちと連絡もつかず、さらに広大な雲の中で、かれらは迷子となりつづけていた。 むろん、ピンチはチャンスとばかりに、これを奇貨にしようとする者もいる。 リィムナだ。 仲間と同時に敵に接近し反応誘い、一斉にばらばらの方向に逃げればいいと思っていたが、こうなってしまったなら、なっただ。 「結果オーライ!」 ということにしている。 常時、瘴索結界「念」発動しているような状態だ。 瘴気濃度と分布の詳細を把握し弱点看破に役立てるつもりなのだが、最初から、まったく同じ濃度がつづく。 「いい加減にしてほしいな。これじゃあ、なにもわからないじゃない。いないなら、いない。いるのならばいる……いる? ――そんな!?」 その時になってリィムナは、自分たちの考えの甘さに気がついた。 あまりにも瘴気が同じ割合で拡散しているのは、敵が姿を隠しているからではなく、それが本来のサイズであるからではないのか。拡散した瘴気それ自体がアヤカシの存在の証明ではないのか! もし、その直感と分析が正しいのならば、彼女たちがいま敵対してる化け物の大きさは、あるいは、かれらがそれまで見た中で、もっとも巨大なサイズであったかもしれない。 あるいは、こう言い換えることができるだろう。 開拓者たちは「空」そのものと戦っているようなものであったのだ。 ● 絶望したかい? ううん!? その時、天啓が降りてきた。 (もし、敵が攻撃しようとあちこちに雲の体を伸ばす事で、敵の体の密度が下がり、弱点等が感知可能になるかも? ううん、この雲そのものがアヤカシなのだったら――) リィムナは真の相棒を異界から呼び出した。 黄泉より這い出る者――その召還をしたなにかが束となって襲いかかっていく。 「数々の大アヤカシを葬ってきた絶技、たっぷり味わってね♪」 それを合図にしたように遠くにいた戸隠にも、なにかが起こりつつあることはわかった。 「誰かのが攻撃を加えた時の変化かなー?」 たしかに、積乱雲のある場所では雲が渦を巻き始めている。 「見えた!」 明夜珠が鷹の目の宝珠のついた弓をかまえた。 「――そこかっ!」 狙い撃った一矢が、それまでの鬱憤を晴らすかのような一矢を報いることとなった。 渦を巻いていた雲がはじけるよう吹き飛ぶと、そこには巨大な目があらわれた。 あの時、かれらを見ていた目をついに見つけたのだ。 クロウが、まずはバダドサイトで遠間から表面を観察する。 「なるほどな――さて、本体を見つけたら、俺も攻撃に参加するか。どうせ、本体を守ろうとする動きに対して阻害すべく攻撃を。仲間にどでかい一撃を決めて貰おうか! いくぞプラティン、疾風と化せ!」 クロウが選んだ霊騎から戦馬を経て遂に翔馬へと進化を遂げた愛馬は、純白の体毛に黄金色の鬣と翼のオーラを持ち放ちながら、ナーブカマル・イゥテダーオンを使い、仲間たちの勝利への道を切り拓く。 「あとは、まかせた!」 「おおぅ!」 龍の咆吼とともに、黒い雲を突き破って、それよりも黒い影が躍り出てきた。 まさに巨大な目の眼前に躍り出たものは、神々しいまでに育った皇龍、頑鉄にまたがった羅喉丸(ia0347)であった。 彼にしてはめずらしいほど衰弱した様子が見えるが、目は爛々とかがやき、まさにこの一撃にすべてを賭けてようとしているのがわかる。 空中に放り出された際、だいぶダメージをくらったのだ。 長期の戦いはできない。 ならば真武両義拳を使い、早期決着を図るまでだ。 「玄武よ、我が五体に宿りて全てを砕かん。」 ● 「な!?」 敵に届いた必殺の一撃は、確かに敵にとどいたはずだ。 しかし、まるで幻影を打ち抜いたかのような手応えを感じたとたん、瘴気が四散したかと思うと、開拓者たちの周囲にあった雲が四散していた。 そして、眼前では巨大なドーナツ状の姿に変化していた。 「門ですよ」 クロウには、それがなにであったのか薄々わかっていた。 それは円の形をした鉄の門であったのだ。 しかし、その奥にあるものまではわからなかった。 「城?」 なんにしろ、それらは門と呼ぶにも城というにも、かれらの知識からはあまりにもかけ離れた姿をしていた。強いて言えば古代の遺跡という単語こそが、その姿にはふさわしかったろう。 もはや、かれらを遮るものはなにもなかった。 相棒とともに、紺碧の空を進むと、まるで、開拓者たちを待っていたかのように、城門は静かに開かれ、デッキへと導かれる。 誰もいない、そこへ降りる。 人気はいないが、塵ひとつない。 やはり、誰かいるということだろうか。 「なんだ?」 箱が反応している。 前回入手した鍵は城の門を開けるためのものか、図書館に蓄えられた情報を閲覧可能にするための鍵かと考え、持ってきていたのだ。 「やはり、ここが目的地のようだな」 開拓者たちはあたりに用心しながら、その城に足を踏み入れた。 「振るのも勇気であり、振らないのも勇気だろうが、賽子と言うのは振らなければ結果は出ないからな」 そう言って仲間を勇気づけようと語っていた羅喉丸の体が、ぐらりとなった。 あわてて戸隠が、その背後から駆け寄って、手をのばした。 「ダメージ分は、覚戒と節分豆で手当てするね」 と、懐から豆を取り出した。 完治にはほど遠いが、ないよりもましだろう。 泰拳士が豆を食べると、今度は足下が確かに、ぐらりとゆれた。 「どうした?」 「なにがあった?」 仲間たちが不安げに顔を見合わせたが、それっきりであった。 やがてかれらは建物の奥へと進んだ。 そして、大きな木の扉を開ける。 「ほおぅ」 そこには、古代の書物が万巻の壁のようになって、整然と目の前の空間全体に拡がっていた。 明夜珠は、その中の一冊を手にとって開いてみた。 「天空の図書館……か。誰が、何の為に作ったのだろうな」 見知らぬ文字で語られた物語は、なにを語り掛けているのだろうか・ (古代人が残した遺跡の一種じゃないかと思うが……守護者がアヤカシだったのが引っ掛る。護大派の施設なのか…?) あるいは、羅喉丸のように。城は世界派の中の監視者と言われた者が残したものではないかと考える者もいる。彼は、世界を救うために最後まで足掻くため、護大や三種の神器に関する情報が記録されてないか探すつもりなのだ。八尺瓊勾玉の「人とかれらを繋ぐ」のかれらとは護大ではないかと考え、それを裏付ける情報がないか探そうとしている。 「お待ちしておりました」 箱が呼び出し音を鳴らすと、暗闇からカラクリがあらわれた。 戸隠が、ちょこりと首をひねる。 「あれは、あの時のシショさんかな……?」 「ここは時間の図書館――」 シショを名乗ったカラクリが腕をふると、その四方八方に映像が浮かんだ。 まるで天井を照らす空のカーテンのように、さまざまな映像の断片が浮かんでは消えていく。 見知らぬ時代の戦争が映っている。 ひとりの少年がいる。 なにかを憤りを覚えた彼が叫ぶと、あたりには化け物が生まれた。 あるいは、人々が言い争っている。 そして、大地から幾つもの土地が空へと昇っていく。 それは、単なる挿話。 歴史の情景であり、ひとつの事実というマテリアルでしかない。 あるいは、その映像自体が事実であるという保証はどこにもない。 いつの時代かに作られた架空の絵物語であると誰が証明しえようか。 遠い時代のことは、たとえ事実が語られたとしても、それもまた本当の真実にはなりえないのかもしれないという奇妙な追憶は、やがて記憶の中の物語とリンクする。 ひとつの映像、ひとつの戦い。 あなたたちの物語もある。 かれらの物語もある。 知る顔、知らぬ顔、その面々はさまざまだが、開拓者たちの物語の数々であることには違いはなかった。 「目玉が何を見ているか、何を探しているのかわからなかったが、何者かが「観察して記録する」とか言ってたそうだが、あの目玉も観察用だったのだな。 そして記録……吸い込んで捕らえるのは記録と言うより収集だったんだろう。こんな風にな」 「世界中を眺めていた。よきこと、悪しきこと、美しきこと、醜きこと。全部、全部。これを――あるのならば――後生に伝えるのがわたしの仕事、時の図書館の本来の目的……」 「本来?」 「ええ、あなたたちがここに来たということは、それも終わり」 なにか奇妙な言い方だと開拓者たちは思った。 しかし、好奇心がなによりも勝る。 聞きたいこと、知りたいことはたくさんあるのだ。 「アヤカシって初めは天儀を滅ぼして護大派の理想実現する為に儀に来たんだって、この前会った隙間女ってアヤカシが言ってたよ? どう救済と繋がるの? それとも、アヤカシには別の存在理由があるの?」 リィムナが首をひねり、シショが首をたてにふる。 「アヤカシ……その名前は、あなたたちが右手と左手を、まとめて手と呼んでいるようなもの」 「どういうことだ?」 いや、そう問う羅喉丸には思い当たることがあった。 遺跡に挑んだ時によって、アヤカシの種類があきらかに違うことに、かねてから奇妙な差異を感じていたのだ。 「書に曰く――」 シショは、そのまぶたを閉ざし、つぶやいた。 「いかなる悪しき則も、またその始まりにおいては善意からであったと――……」 ● かつて世界があった。 滅びに瀕した世界は、みずからの意志で世界のやり直し――救済――を決意した。 しかし、世界には人がいた。 自らの意志を持つ者たちである。 生き残ろうとあがくことを選んだ者達である。 そして、ひとはふたつに分れた。 未来を道標しようする者と、過去を墓標としようとする者。 それが天儀であり、護大派である。 生きるという救済と、永遠の死という救済。 たがいに、その救済という道は同じでも決して相容れることのできない、ふたつの道はやがて、この時代にあって再び合流しひとつの潮流となろうとしている。 つまり、その本質においては同質な、しかし、選んだ道の異なる末裔たちのふたつの遺産のことを同じ末裔である開拓者たちは、ともにアヤカシという同じ名前で呼んでいたのである。 ● 「――あるいは、ここに、ふたりあれば互いに争わん。息子は父に、息子は父に。娘は母に、母は娘に――」 あきらかに、その情報には落伍があった。 しかし、それのどこに間違いがあるのかを開拓者たちは識らなかった。 そして、知る必要もなかった。 カラクリは、再び手をふる。 足下がかがやき、まっくらであったはずの空間が突然、ここに来たときの空になった。 「大丈夫?」 落下―― そう思ったが、大丈夫のようだ。 いったいどういうことなのだろうか。 「映像なのかな?」 恐る、恐ると、のぞきこむと先ほどまで戦っていた広大な空がまるで本の挿絵でもあるかのような不思議な気分になる。 「なんだ!?」 「あれ?」 「天儀? ジルベリア? ……アル=カマル? それに、なにあの島々は!?」 幾つもの雲の障壁に守られた、離れ小島のような島々。 それらは、かれらの知る世界であり、知らぬ世界であった。 まるで木から散る、落葉のように、下へ下へと降りていく。 そして、さらに、その下に広がる大地――!? 「ここは?」 再度、その疑問が心をよぎる。 「あれは、あなたたちの過去の業の地、未来の地――それが生か死かは知らない――そして、ここは図書館。遠い昔、天儀の人々によって作られた情報のデーターベース。 でも――いまは、アヤカシに同化されていた存在。 広大な空域を守護する防衛システムとともにあなたたちを襲っていたアヤカシの本体。これそのものが、あなたたちと戦っていた。防空システムを含んでも天儀やジルベリアの数倍程度の大きさの、小さな存在」 「いや、それはおかしいから」 ないないとリィムナが顔の前で手をふった。 「まったくだよ」 ぷんぷんと戸隠が頬を丸めかけて、はっとした。 「って、ことは!?」 ふたたび建物全体が揺れた。 「なんなの?」 いやな予感がする。 「この城は落下しています」 さらりとシショは言ってのけた。 「この城のアヤカシは、あなたちに滅ぼされたのだから消え去るだけ。完全に瘴気となって消え去るのが早いか、残ったパーツが、地面にぶつかって四散するのが早いかだけ」 「墜ちたらどうなる?」 「死ぬだけ」 「こんな時にだけ、にっこり笑うんじゃない!?」 「なにか勘違いをしている」 「勘違い?」 「わたしはアヤカシ。あなたたちの不幸を喜んでもおかしくはない」 それはカラクリなりの冗談なのか、あるいはアヤカシとしての本能に根付いた諧謔であったのだろうか。 カラクリの顔に、なにかが浮かんだ――…… その時、あっと、誰かが叫んだ。 ずんという音がしたかと思うと、ついに床が大きく揺れはじめたのだ。いままでにない激しい揺れはやがて、立っていることができないほどにまでなったかと思うと、天空の城は大きく傾き、天井が崩れ、かれらを分かつ距離は、その時、永遠となった。 「くそ!」 知りたいことはまだあった。 聞きたいこともすべては聞き終えていない。 しかも、あの遠回しの言いまわしでは暗示されたにしかすぎない。 天井から落ちてきた鉄の塊の数が増えてきて、足下が崩れ始める。 「逃げるぞ!」 開拓者達は未来に生きることを選んだ。 すくなくとも今は、そうすることにした。 遠くで主人を待ち、不安げな声をあげる相棒たちの鳴き声がしていた。 ● クロウが天馬にまたがった時、ついにかれらの立っていた空間が崩壊した。 まさに、危機一髪であった。 運悪く、足下が崩れ、再び落ちかけた羅喉丸は相棒に救われていた。 「どうも、うまくいかん日だな」 なんにしろ、仲間がいていよかったというところか。 仲間――そうだ、あのカラクリに、仲間はいたのだろうか。 クロウは思った。 (司書さんが何者でどんな目的があったにせよ、気の遠くなるような長い間務めを果たしてきたんだろうな。それは立派だよ) いつしか、その言葉が口の端に浮かんでいた。 「お疲れ様。良く頑張ったな。それとありがとう。子供の命を奪わないでおいてくれてさ――」 ● 墜ちる、落ちる―― 城は、図書は崩れながら大気へと姿を変えていく。 戻っていく、帰って行く 原初の姿へ 原始の地へ そう、戻っていくのだ。 生まれた土地へ 生まれた惑星へ ――護大のもとへ |