【紅葉狩り】妖狩り

マスター名:まれのぞみ

|

|

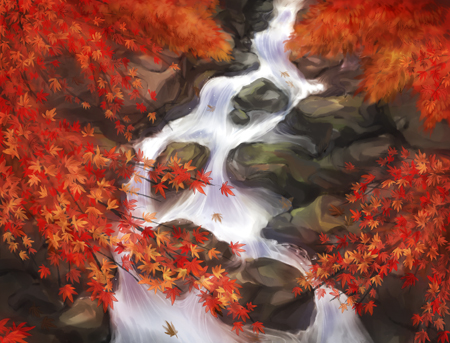

| ■オープニング本文 前回のリプレイを見る 「天儀では血を吸って育つ花があるそうよ。たしか花の名前は桜っていったかしら?」 どこでどうまちがって情報が伝わったのか、そんな与太話が語られたのは、冬も間近な、ある宵のこと。 ギルドのシフトも、すでに夜勤の人間が勤める時間となり、昼間働いて娘たちは各々の家に戻り、はやベットのなか、夢のなか。あるいは仕事が終わったからと街の酒場に出かけて、そのまま深夜までおたのしみ。 なんにしろ、窓はかたかたと鳴り、北からの風に屋根の上では落ち葉がかさかさと音を立てながら転がっている夜。 雲なき夜空に月が浮かび、暖炉に火は焚かれている。 仕事の明けのギルド職員たちが数人、丸い机を占拠し、飯を食い、酒を飲み、たわいもないおしゃべり。 開拓者ギルドに勤めていれば、開拓者の記録から、過去の自分たちの冒険も含めてネタには困ることはない。 よもや話に華が咲き、酒精の薫風が香る。 そんな中でお題になったのは不思議な植物。おなじみアヤカシがらみの奇妙な事件にはじまって、生き物を捕食するというアヤカシとしか思えない植物が話題にのぼって、反対に天儀には食べる花があるよということが語られた‥‥。 「そういえば天儀の花と言えば――」 そして話題は桜となる。 天儀という別の大陸の、とりわけ有名な花について美しさが語られ、それがいかに生活と芸術に密着したものなのかと説明され、そして、その迷信について言及された。 「桜が美しいのは地の底の死体から地を吸っているからだ」 真偽はわからない。 ただ、その淡い赤みかかった白を言いあらわすのに、それほど蠱惑的な例えはない。腐り、朽ちてゆくもののエキスを吸い上げ、咲き誇る花―― 「なに、そんな顔をしているのよ」 ひとりの職員の顔が目にとまった。 いやな予感がする。 「そう、まるで当たり前のことを言っているという表情をしている」 「そうよ! 当たりまえじゃないの? 紅葉が紅いのは動物の血を吸っているからなんでしょ!?」 ● 「紅葉狩りをもう一度やるの、ですか?」 兵はゆっくりと命令を繰り返した。 「そ・う・だ」 あの日以来、隊長は変わった。 けして有能というわけではないのだが、いろいろと隊員に親身にしてくれていた、あの隊長は、あの紅葉狩りが終わった日に死んだ。 いや、そうでも考えないとわけがわからない。 無口、無表情、まるで他人がなりかわったような隊長が、あの日以来、兵たちの頭にいるのだ。それに、その日からよく隊長は森に偵察兵を送るようになったという。慣れ親しんだ森だ。たいていは問題なく帰ってくる。しかし、数人だが帰ってきてから、まるで隊長のように性格が変わっている者もいるという。 なんにしろ不気味な噂だ。 そして、その隊長は兵たちをあの森へ連れて行くという。 「飯を‥‥兵たちを集・め・よ」 その態度に兵は不審なものを感じながら、それでも行動をするしかなかった。 その帝国では上官の命令は絶対だったのである。 数日後、ふたたび――こんどは紅葉の散りきろうとする森の奥で、客もいない紅葉狩りをすることとなった。 ● 「ほぉ、つまりあなたの故郷では木が血を吸ったりする事件があるのね。なんで、そんな危険なアヤカシを放っておくのよ!」 「アヤカシの仕業なんですか?」 「他に理由があるのならば、私はまずそれを知りたい!」 |

| ■参加者一覧 22歳・男・泰 13歳・女・弓  浅井 灰音(ia7439)

浅井 灰音(ia7439)20歳・女・志 21歳・女・泰 18歳・男・シ 18歳・女・泰 19歳・女・陰  リィムナ・ピサレット(ib5201)

リィムナ・ピサレット(ib5201)10歳・女・魔 16歳・女・砲 31歳・男・砲 |

| ■リプレイ本文 「桜の下にと言うのは、良く聞きますけど、紅葉が血を吸うというのは初めて聞きますの」 屋根の上から、かさかさという落葉が転がる音の聞こえる、とある宵。 窓はかたかたと揺れ、時折聞こえる風の音は冬の歌を唄っている。 開拓者ギルドの暖炉には火が燃えていて、そうつぶやいた女の顔を照らしていた。女の顔は影になり、その表情ははっきりとはわからない。 「面倒がらずに、あの時ちゃんと確認しておけば良かったですの」 美しい声で言うと、十 砂魚(ib5408)は、はぁとため息をつく。 「そうやな――」 南風(ib5487)は湯気のあがるカップををすすりながら、あの日、あの場所で見た怪異を思い出し、まるで死体のように転がっていた人間が人形のように立ち上がった下りを語った。 「面倒なことになったもんだ」 ずっと茶を飲み終え、やれやれと南風は髪をかいた。 ただ暖炉ではぜる木の音だけがする。 壁にもたれかかりながら藍 玉星(ib1488)は両腕を組んでいた。 (倒れた隊長を見た二人の話とも、どうやら繋がるみたいアルな。これまでの紅葉狩りでも、ひっそり入れ替わりがあったのかも知れないネ。怖い話アルなあ) 椅子の動く音がした。 「話を聞く限り、木のアヤカシが血を吸う事で仲間を増やしていると言った所か。よくあるゾンビに噛まれた人間もゾンビになる、等の類では無さそうだな。それが可能ならわざわざ少数の偵察隊を出したりせずとも済む話だ」 「血を吸う木って‥‥まあどう考えてもアヤカシだろうね。それよりも兵士達に無駄な被害を出さない為にも、急がないといけないだろうね」 議論の時は過ぎた。 琥龍 蒼羅(ib0214)が立ち上がり、椅子にかけていたマントを羽織り、暖炉で暖めていた手袋をはめた。 「まずは兵士達に追いつく必要があるな。紅葉狩りに出発する前に合流できれば良いのだが」 うむとうなずく者がいる。 あわてて身繕いをする者がいる。 部屋に道具をとりに戻る者がいる。 「馬を借りるぞ!」 羅喉丸(ia0347)も立ち上がり、カウンターに向かって叫んだ。 うとうととしかけていた職員がはっとして顔をあげると、真剣な藍の顔が飛び込んできた。 「紅葉の飛来地よりも手前で降りるアル。人数分の馬を貸してくれないアルか?」 ● 「すこし、遅かったか」 龍水仙 凪沙(ib5119)が天は我を見放したかとつぶやき空を仰いだ。 すでに出発した隊がいるというのだ。 「ただ、全員ではないそうだ。すこしずつ森へ送ろうとしていて、まだ第一の部隊が出ただけらしい」 浅井 灰音(ia7439)が龍水仙を安心させるように言う。 「でも‥‥」 浅井の隣で趙 彩虹(ia8292)が、にっこり笑っている。 「大丈夫だと思うよ」 集合場所が現地となったことが幸いした。 一足先についたリィムナ・ピサレット(ib5201)が分割して森に向かう部隊のひとつに紛れ込むことができたのだという。 「そうかい、ならば残った連中を説得するとしよう」 闇夜の烏とはよく言ったものだ。 宵闇がしゃべったのではないかと思ったが、黒い衣装に身をやつした女がしゃべっていたのだ。闇夜の、からす(ia6525)が空を見ると、月がまだ中天だった。 (信じるしかないだろ――) ● 「ねぇねぇ、隊長さんがおかしくなってから、寝てる姿誰か見た事ある? 隊長さんと同じ状態になった人達が寝てるとこは? 見た?」 少女の声がむなしく響く夜の闇。 黙々と歩き続ける隊員たちと、それについてきた少女の間の心情を物語るように、冷たい風が吹き抜ける。 それは街を立ち、森へと向かう兵たちの一団であった。 (こんな夜更けに――) 兵たちも、そう思う。 兵たちも口にこそ出さないが、少女に泣きつかれるまでもなく、自分たちが尋常ではない状況であることくらいはわかっている。 しかし、一度動き出したものを止めることが困難だというのが組織というものであった。 そして古来より、どんな政体であろうとも軍隊ほど組織としての機能を追求しつづけた存在はない。 身を縮めながら進軍する一団。 ときどき先頭に立つ隊員が足を止め、後方の仲間に休憩を告げるとともに、しばらくの間、空を眺め、位置を確認する。 「知ってる? アヤカシってのは瘴気の塊。だから絶対寝たりしないの。つまり―そいつらはもう人間じゃない! アヤカシに操られた、食べカスなんだ!」 その休息の間も、うとうととする隊員を起こしては、リィムナが魔術師として身に付けた知識を総動員して説得しようとする。リィナムの言葉は痛いほどわかる。だが、薄気味悪いのはわかっていても上官の命令にはさからえない。すでに、この数日ばかり森に行ったっきり戻ってこない隊長の行動は隊員たちの間でも不審の目で見られていたのだ。だから、たとえうるさくとも少女を追い出したりしないところが、兵隊のつらいところであり、心遣いだったのだろう。 やがて、その土地に伝わる星座と星の名前を口にして自分の現在位置を確認し終えるとかれらは進軍を再開した。 ただ、そんな中、うつろなまなざしがリィムナを見つめモノがいた。 ● 「静粛に!」 ばんばん。 耳をピンと立てた獣娘が机を叩いた。 「さあ、ちゅぅも〜く! 皆さんも薄々勘付いてるかもしれませんが、隊長さん達はアヤカシ化してると思われます――」 食堂に残った隊員たちをかき集め講演を執り行う。 まず、ギルドからの依頼で、血を吸う樹のアヤカシの調査に来たこと。アヤカシは血を吸った相手を操るらしいこと。紅葉狩り後、様子がおかしい人がいないか。 司会に片割れに指名された龍水仙が疑問をつぎつぎと口にした。 むろん兵たちのまなざしには思い当たりがあるがゆえの不安、思い当たりがあるからこその反発が入り交じった半信半疑の状態で、喧々囂々としたさまとなっている。 壇上にいない開拓者たちは、それぞれ無言のままことの成り行きをながめていた。 浅井の目に、ふと奇妙な男が映った。 (隊長に言われて、以前に森に行ったという男か) なんともいえない胸のざわめき、壇上で隊長の激変を目にした二人が語っているというのにと呟くと浅井は静かに場所を移動した。。 十と南風の話が終わると、信じがたいという声が兵たちの間からあがる。 当たり前の話だろう。 わかっているからこそ――心眼。 「荒事だが、しかたないだろうね。おい‥‥」 確信を持てた。 その男であった物の肩をつかみ、ふりかえったところで浅井は、 「正体みたり!」 一刀のもとに叩き斬った。 むろん場は騒然となったが、その時には、もはや死体はたちのうちに風化していく。 「アヤカシ‥‥」 兵たちは息を呑んだ。 「これでわかったろ!」 琥龍の一喝に場の空気は一転した。 仲間はアヤカシの罠にはまったのだ。 ● 「どうだ?」 「やはり、森の中に入ったようだ」 仲間にランタンを掲げて貰い、地面に顔を近づけた羅喉丸が枯れた草むらをじっくりと観察していた。 「こっちか――」 「木を隠すには森の中と言うが、こいつぁ‥‥」 尻尾はゆらゆら、顔はへらへら、どこまでも本性の見えない男である。ただ、その言葉にはわずかなゆらぎが宿る。 「何処から何処までがアヤカシなのか。流石に全部‥‥とは、思いたくないね」 冷たい汗が流れた。 そして、その冷たい汗が熱気ゆえの汗へと代わり、言霊が告げた真実が姿をあらわすまでに、それほどの時間は必要なかった。 かれらのいる場所から、ほんのすこし先。 木々の枝葉に隠された場所に、兵たちはいた。 「侍の真似事なんかせず、初めから兵士さん達を守って戦ってたら、こんなことには‥‥」 リィムナが悔しさのあまり拳をにぎると、その手は震えていた。 森で待っていた隊長。それは、もはや人ではない。死臭が漂う死体だった。すでにその体は腐り、その一部は森の土と一体化している。 突然、あたりの枝葉ががさがさと動きだし、鋭い音ともに近くにいた兵の胸元につきささり血が飛び散った。落葉が、まるで地面に落ちた菓子に集まる蟻のように寄ってきて、あるいは光に集まる我のように集まってきて、その血を吸いはじめる。 見るに堪えない。兵たちすら顔をこわばらせ、あるいは目をそむけたくなる凄惨な地獄絵図であった。そして、それはかれらの未来であったのかもしれない。 突然、目の前が真っ白になったかと思うと、すさまじい轟音が森中に鳴り響いた。 「落雷?」 死者の骸は群れるアヤカシごと消滅していた。 「許さない!」 目に涙を浮かべ、小さな魔術師の肩がかたかたと揺れていた。 あたりの空気が敵意をむき出しにしている。 邪悪な森が目を覚ました。 木々が、枯れた草が、腐った花が、ちりつもった葉がまるですべてひとつの生き物であるかのような悪意とともに一斉に襲ってきた。 いくつかの攻撃は回避できた。 だが敵の手が多すぎる。 (だめか!?) 目を閉じかけたリィムナの眼前で、アヤカシが四散した。 「えっ?」 森の中に弦の響く音がした。 「血の如く赤き紅葉。禍々しく美しい。が。アヤカシが憑いたか、死体が操られているか隊長や兵士達がどちらにせよ、アヤカシは殲滅解放するのみ」 闇の森に声が響く。 リィムナの顔に希望の色が浮かんだ。 「さあ、清掃の時間だ」 誰かが指を鳴らすと開拓者たちが木々の間から姿をあらわした。地面に舞い落ちていた紅葉が一斉に舞い上がった。木々が暴れ始める。 夜の森が暴走を始める。 舞い散る紅葉は、蛾の乱舞のように飛び回り、開拓者の目を口を鼻を耳をふさごうとする。 「えぃ、やぁ!?」 口に入った紅葉をはき出しながら、趙が竜巻を呼んだ。 あたりを飛び交うアヤカシはもちろん、めきめきと若い木が持ち上がり、枝ごと葉が吹き飛ぶ。 面倒ぐさがり屋の魔法使いが、魔法で部屋中のゴミを集めるように、アヤカシが疾風にかき集められた。。 「ハイネ!仕上げと行きますか♪」 「ありがとう、彩。これでやりやすくなったよ」 浅井の一撃と一発が、紅葉どもを消滅させた。 「霧散――」 琥龍の手裏剣が真紅の襲ってきたアヤカシを射貫いた。 「うまくいったな‥‥いや、うまくいっているかな?」 背後で声が飛ぶ。 「もはや隊長はいない!急いで後退しなさい!」 龍水仙は背後の兵達に叫び、そしてこんどは小さな声でやさしく言った。 「仇は取るわ。後は任せなさい!」 「こっちだよ!」 逃げる。 ただ逃げる。 「あたしは、兵たちの安全、避難を優先するアル」 そう叫んで藍が兵たちを、こっちへと誘った。 作戦はシンプル。 「彼らをアヤカシの攻撃から守りながら、安全な場所まで避難するネ」 そして達成は困難。 「今度はきっと、守ってみせるアル‥‥!」 藍の声は、開拓者たちの心の叫びであったかもしれない。 森の中を突っ切る。 「おい、気をつけろよ!」 南風が後ろから危険を知らせた。 枝が、根が、蛇のように腕に、足にからみついてくる。 瞬脚で周囲を駆け巡りながら羅喉丸がアヤカシを叩き斬り、道を拓く。 魔法で、剣で、拳で、銃で、それぞれの武器を使いながら敵のまっただなかを切り開いて、前方に撤退だ。もはや自分がどのような戦い方をしているかすらわからないだろう。 森の出口だ 後ろを振り返る余裕などない。 ついに森を抜けた。 地獄を脱出できた。 「やった‥‥」 そう叫んだ兵士の、それが遺言となった。 背中から切った者がいたのだ。 そして、止まることができずに突っ込んでしまった仲間をつぎつぎと斬っていく。致命傷はまぬがれたが、あたりに転がる負傷者が数名。 「お前は!?」 後方の者たちが、なんとか止まることができた。 その男の目は、すでに死んでいた。 「アヤカシが憑いていたか!」 そうだとはわかっていても、いまさっきまで仲間であった者だ。理性がわかっていても感情が納得できるものではない。 とまどう兵たちの目の前でアヤカシと化した仲間ががくりとなった。背後から藍が技をかけたのだ。そこへ、銃声が響き、アヤカシは横となって、消えていった。 そこには女の姿があった。 伏せ、髪に隠れた表情は見えない。 ただ、その銃口からは硝煙が立ち上っている。 「残念ですが、一度憑依された人は、助けられないですの」 なんにしろ、ついに森を抜けた。 振り返り、言葉を失った。 「なんなんだ‥‥」 星降る夜、西に傾く月、そして森が燃えることのない炎に包まれていた。あたりの木々の葉が地獄の炎のような色となり、開拓者たちによって塵へと化したアヤカシが火の粉のように散っていく。 紅葉が紅蓮に燃え上がって、あたかも燃える森の中で戦っているかのようである。 そして、琥龍の手にも燃え上がる紅蓮がある。 「紅蓮紅葉」 一笑が、その口元にあった。 琥龍の必殺の一撃が、アヤカシの残党ともども隊長であった物を本来の死体へ戻した。 森がうなり声をあげる。 木々が揺れる。 「あれ!?」 森の奥で、それが目を覚ました。 まさに、ぎょろりとした目を開いたのだ。 そして、脈打つような音は、心臓だ。 ならば―― 「彼らからの伝言だ。鎮魂歌と共に届けよう」 矢とともに、その言霊が衝撃となって、その目を射た。 ● 夜明けととに町から救援部隊がやってきた。 すでに臨時のキャンプとなった平原では、傷ついた仲間たちを治療し、また温かな朝食が配れている。 地面に座ったリィムナが両膝をかかえている。 「紅葉狩り‥‥とんだ事になっちゃったなぁ‥‥」 「本当だ。これでもう紅葉狩りができなくなってしまうな‥‥」 現金なもので、助かったとわかると、こんなことを口にする者がいる。 「紅葉狩りは別の形にしたらどうアル? 普通の紅葉で物足りないなら、紅葉の仮装で騒ぐ祭りだとか」 食事を配っていた異国の少女がにっこりと笑うと、あごの髭がまだ似合わない、綺麗な瞳の青年――たぶん少女と同じ位の年齢だろう――顔を真っ赤にしていた。 「さてと――」 路傍の岩に腰掛けて十は森を眺めていた。 十が南風に肩に羽織をかけ、温かなスープを渡した。 「お、ありがとう」 あちっと言いながらカップを持ち直す。 「まだできたてなんですから」 くすくすと笑いながら、 「だめですよ」 めっと、十が南風の尻尾に伸びた躾のなっていない甲をつねった。 「やれやれ、お堅いことで。冷えた手を温めさせてくれてもいいものを」 「ひどいひとですね。仲間が気にならないのですか?」 「そりゃあさぁ――信じているからね。ほら――」 南風がにやりと笑うと、森から、傷つき、互いの肩を貸しながらも、自分たちの足で歩いてくる仲間たちがいた。 それは、もちろん朝日を背に歩いてくる勝利者たちの姿であった。 |