義心、奮う

マスター名:風華弓弦

|

|

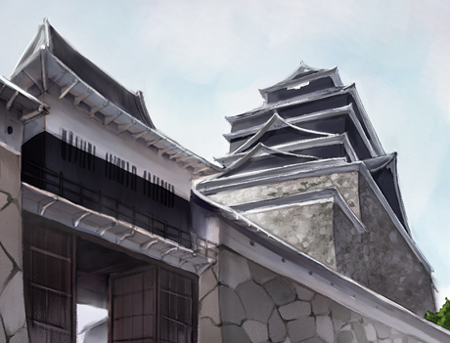

| ■オープニング本文 前回のリプレイを見る ●うららかな日和の陰 春の気配に、神楽の都は活気を帯びていた。 街では天秤棒を担いだ山菜売りや白魚(しろうお)売りなどが声を張り、団子屋の店先ではぼた餅が並ぶ。 家族の土産に買って帰るかと、ゼロが思案していれば。 「ゼロの旦那。ちぃとばかり、よろしいですかい?」 小さく聞こえてきた覚えのある声に、何気ない風を装いながら店を離れ、通りの角を曲がる。 狭い路地を少し行くと、その先で腰を屈めた小柄な中年男が頭を下げた。 「すいやせん。折り入って、旦那と話がしたいというお人がいやして」 「またぞろ、面倒くせぇ事じゃあねぇだろうな」 「旦那宛ての話なら、十中八九は面倒事だと思いやすが」 けろりと仲介屋から同意され、冗談めかした本人が閉口する。 むくれたゼロを気にせず、開拓者ギルドへ通せぬ『裏依頼』を持ってくる仲介屋は案内するように歩き始めた。 しばらくして小さな旅籠屋(はたごや)の裏口まで来ると、中に合図をする。 「仰々しい相手は、遠慮してぇんだが」 「そこは手前の顔を立てると思って」 仕方なくゼロは裏口を潜り、路地の左右を確認してから中年男も戸の隙間へ身を滑り込ませた。 「やっぱり、仰々しいのが相手かよ」 通された宿の一室で、胡坐をかいたゼロは対面した相手に不機嫌を顕わにした。 「先の藤見櫓では、世話をかけたな」 腰の大小を脇へ置き、きっちりと正座をした壮年の侍――桐里が涼しい顔でそれを受け流す。 「てめぇ、どういう了見だ」 「なに、そろそろ動くと思ってな。飯森に巣食ったアヤカシと因縁もあるようだし、ほとぼりが冷めるのを見計らっていたのだろう? 違うか開拓者、いや……」 続きを口にする前に、察したゼロがじろりと睨んで先を制した。 「すまねぇが、今から言う連中をここへ呼んでくれ。伝聞は面倒くせぇし二度手間だ、捉まらなければそれでいい」 肩越しに隅で控えた仲介屋に目をやれば、頼まれ事を予期していたのか動じる様子もなく。 告げる名を聞き終わるや、小柄な中年男は旅籠を後にした。 ●氷沼の次第 「城で何が起きたか、仔細を知る者はおそらく居まい。義久様が乱心し、殿を斬った……家臣といえど、分かるのはその程度だ」 かつて依頼を受けた者達を前に、桐里は重い口を開く。 数多ヶ原攻めで城が手薄になっている頃、三根秀久(みね・ひでひさ)が嫡男の義久(よしひさ)に斬られた。 首級は氷沼城に晒され、氷沼の町は騒然となり、もちろん戦から戻った者達は誰もが目を疑った。しかし既に全ての門は固く閉ざされ、騒動の直後に城から逃げた者達に聞いても詳細は知らず、事の全貌は分かっていない。 呼べど叫べど、三根義久一人が残っている筈の氷沼城からの反応は皆無。 そして城内への侵入を果たした者は、誰一人として戻らなかった。 途方に暮れた家臣達は致し方なく自宅で詰めながら、息を潜めて御家の動向を窺う事にした。 城下町で暮らす町人らは氷沼城が閉ざされた以外は支障がないため、城の異常に気付かぬフリをしながら――城に出入りしていた商人は別として、以前と変わらぬ生活を続けていた。 「遅かれ早かれ、乗り込むつもりではいたが。てめぇ、よく繋ぎをつける気になったな」 桐里がひと息置いたところで、半ば呆れたようにゼロ。 相手は、たかが開拓者。加えてゼロは過去を捨てたとはいえ、長年に渡って敵対している天見家の人間だ。 「今や『無明』は、我ら三根家家臣にとっても憎き仇。殿の無念を晴らせるのであれば、俺は誰であろうと利用する」 遅くはあったが、「無明がアヤカシである」という開拓者の話を桐里も信じたのだろう。 それを聞いたゼロは、ふぅんと片眉を上げ。 「そうでないのも、当然いる訳だ。いいのか、勝手に」 言葉の裏より滲み出た、家臣らの感情と桐里自身の意志の相違を指摘する。 「無論、三根の家臣のみで討つべしという勢いもあったが、血気に逸った者は城より戻らぬ。志体持ちを含めてだ。まだ、秀和(ひでかず)様をお守りする役目が残されておるというのに」 珍しく沈痛な面持ちで、桐里が嘆息した。 「だが本当に義久が乱心したか、真偽は不明。三根秀久が死んだ今、当主たる義久に刃を向けたとあっては、てめぇが逆賊扱いになるかもしれねぇぜ」 示す覚悟にゼロが探りを入れれば、「構わぬ」と壮年の男は動じず睨み返し。 「逆賊の汚名を背負ってでも、今の氷沼城を統べる者を討ちたい。それが依頼だ」 「三根家存続の為、血の気が多い秀和は此隅から動かさない気か」 「そうだ。加えて、理由がもう一つ」 言葉を切った桐里はそれぞれの視線に促され、先を続ける。 「今朝方、藤見櫓でアヤカシが確認された。それも一体二体ではなく、狂骨や屍鬼と思しきアヤカシが数十体だ」 「はぁ!?」 十数体でもなく、数十体。その数に、ゼロが素っ頓狂な声をあげた。 「元々、長年の怨恨が染み込んだ地。何が出ても不思議はない」 「それを、てめぇらは放っているのか!」 アヤカシの出現を知ってなお、隠密裏に氷沼城へ行けという。 それにゼロが憤慨した。 「今は飯森領内に存在し、即座に動く気配はないそうだ。おそらく、天見家もまだ把握してはおらぬ。問題はこれが数多ヶ原に攻め込むような事があれば、アヤカシを利用しての『二度目の侵攻』として巨勢王より御咎めを受ける可能性が高い。いずれにしても、三根家存続が困難となりかねない」 「御家大事、か。身勝手なモンだ」 「否定はせぬ。好きなように言うが良い」 開き直ったようにも見える相手に、今度は開拓者側が大きく溜め息を吐く。 これを好機として逆手に取り、開拓者の動きを「アヤカシ討伐」と思わせるのも手だ。 またゼロとしては、実際に出たアヤカシを見過ごすなど論外らしく。「アヤカシの数と向き不向き、目立つ風貌を考えれば、囮を兼ねた自分が藤見櫓へ行った方が良い」と提案した。 では城を攻めるなら、正面から乗り込むか忍び込むか。 入った者達が誰も戻らない一方、城自体は静かで町人が襲われていない……その事実は、聞く者に奇妙な違和感を与えた。 中のアヤカシが弱く、数も少なければ逃げられるだろう。 強いアヤカシなら、膝元で暮らす町人に手出しをしないのは何故か。 「ともあれ。城への手引きと中の案内は、俺がしよう」 「相手の正体は一切不明。身の安全は保障しねぇぜ」 ゼロの警告にも、桐里は首肯し。 「構わぬ。依頼の『本懐』は主君の仇討ち、氷沼城に居座るアヤカシの確認と討伐だ。そこを履き違えられては、困るからな」 自身の命は依頼の範疇にないと、きっぱり念を押す。 「なら、こっちも条件を一つ。三根秀和を藤見櫓に同道させたい」 「無茶を言うな。秀和様に志体はない」 「氷沼城は無理でも、藤見櫓なら問題ねぇだろ。てめぇの民を守らねぇで、騒動が片付いた後に飯森領を治められるかってんだ」 ゼロの条件に、依頼人は渋面で思案をした。 |

| ■参加者一覧 17歳・女・巫 23歳・男・陰 22歳・男・シ 20歳・女・魔 20歳・女・武 16歳・男・武 |

| ■リプレイ本文 ●遺恨と鎮魂 姿は見えずとも、西から吹く風は臭気を運ぶ。 以前と違う気配が混ざった風に、再び藤見櫓へ立った八嶋 双伍(ia2195)は懐へ忍ばせた手を止めた。 「やはりと言うべきか、何と言うべきか……碌でも無い事になってきましたね」 「赤い布をつけた鬼が出た時から、これ以上ねぇほど胡散臭かったけどな。面倒事に関わっちまったとか、思ってるか?」 「さぁ、どうでしょう」 身も蓋もないゼロの問いに、いつもと変わらぬ笑みで双伍が濁す。 「面倒事とは随分だな」 一方、護衛の供侍を置いて同行した三根家次男の秀和は、単身でも尊大な態度を隠そうとしなかった。家臣らに短気を諌められ、くすぶっていた彼を此隅から呼びつけたのはゼロだが、それを有難がる節すら微塵もない。 「貴様、この機に乗じて俺を謀殺する気ではあるまいな」 居丈高に秀和が詰め寄り、それをきろりと長身のサムライは睨み下ろす。 「応よ。俺に天見元信を討たせようと画策する輩なんざ、なぁ?」 普段なら騙されても根に持たないゼロでも、弟の元信を斬らせようとした一件は腹に据えかねているらしい――が、傍から見る二人は知る由もなく。 「本気では……ない、でしょうね?」 耳打ちをするジークリンデ(ib0258)に双伍も「大丈夫と思いますが」と小声で返し、懐から呪殺符「常夜」を抜き出した 「空から敵群の大まかな規模や、指揮官の存在などを探ってみます」 一瞬、黒光をまとった符は小鳥の姿を成し、手より飛び立つ。 刀の柄に手を置いたゼロが、空高く昇る式を見上げた。 「言っとくけどな。相手はアヤカシだとしても、根っこは天見と三根の争いで死んだ領民や家臣だ。だから、両家の末が始末をつけようって道理は……分かるよな」 不機嫌顔の秀和は、口を固く結んだまま言い返さず。 「お話は終わったようですね。お二人とも、よろしくお願い致します」 険悪な空気が一区切りついた様子に、改めてジークリンデは軽く一礼をした。 何分にも、秀和は初めて顔を合わせる相手だ。 「無明は捨て置けない敵。然れども、アヤカシの群れが無辜の民を襲う可能性を知って、見逃すわけにも参りません。難儀なことですが、私たちにやれることに全力を尽くしましょう」 「そうだな。俺も刀ぁ一本で済ませちまう方だし、てめぇらが来てくれて助かったぜ。ただ、巻き込んで吹っ飛ばすのは簡便な」 「勿論。秀和様は、きちんと護衛致します」 その間に式の小鳥は消え失せ、目を借りていた双伍が息を吐く。 「見える限りですが、群れているアヤカシに特別な動きはなさそうです。伏兵や罠を仕込んだ様子も」 「助かるぜ。じゃあ氷沼城へ向かった奴らの分まで、遠慮なく暴れるとするか!」 正面切って乗り込んでくる開拓者らの姿を見つけた動く骨や屍は唸り声を上げ、引きずっていた武器を構えた。 ●暗き道 同じ頃、氷沼城侵入を図る者達は、桐里の手引きで氷沼川の橋の下から隠し通路に入っていた。 「藤見櫓の皆さん……大丈夫でしょうか。アヤカシを統率している者がいるのかも、気になります」 通路は、大人二人ほどが並んで通れる程度。不安げに柚乃(ia0638)は来た道を振り返り、提灯の先にある闇を以心 伝助(ia9077)が窺う。 「無理はしないと言ってくれやしたから……志体のない秀和さんも、一緒ですし」 ――万が一、無明が出たら……撤退も考えてくださいよ。 そう念を押せば、ゼロは「てめぇには色々と返すモンがあるしな」と笑った。 「借りとか、気にしてないんすけどね……」 それでも危なっかしい友の『命綱』になるならと、伝助は思う。 「弟君である秀和殿がどのような方か、詳しくは存じ上げませんが。出来る事なら、最近に義久殿とお目に掛かった際に不審を覚える事はなかったのか、お伺いしておきたかったですね」 提灯を持つ天青院 愛生(ib9800)に、前を行く桐里が「いや」と返事をした。 「お前達に二度目の御駕籠の護衛を頼む少し前、秀和様は此隅の城勤めに向かわれた。以後、飯森には戻られておらぬ」 「では、三根家では無明から最も遠い人物と相成りますか」 「それに秀和様は細やかな方でもない」 小さく「成る程」と愛生は相槌を打ち。 「いずれ主君となる御方、宜しいのですか」 「そこはそれ。お前達の口の堅さ次第よ」 表情は伺えぬが、愛生には釘を差すより面白がっている風に聞こえた。 「でも、まさかこのような事態に……。城内で何かが行われているのか……不気味なのです」 進むにつれ、自然と柚乃の声も細くなる。 「戦に、乗じて。当主を、斬り捨てて。その後、自ら当主として城下を統治、するわけでもなく……数か月、立て籠もり?」 二式丸(ib9801)を囲む石組みの壁は、どの岩も古びて角が取れ、新しい痕跡はない。 「侵入した者は、帰ってこない。かと言って、城からアヤカシが飛び出て、民を襲うわけでも、ない。不可解な、点が。多すぎ、る……」 導く灯りを追う一歩一歩が謎へ到る道であるかの如く、彼は思考を巡らせ。 「行って、調べてみないことには。分からない、か」 目にしなければ答えは出ず、そして通路は終わりに到った。 「先は客間に通じている。客人など、いないだろうからな」 カンテラのシャッターを下げた伝助が階段を上がり、僅かな戸の隙間から様子を窺う。 「近くに、人の気配はありやせん」 音もなく隠し戸から出れば書院造りの座敷は薄暗く、雨戸の間から昼の日差しが漏れていた。血の香や腐臭は嗅ぎ取れず、物音や咆える声もない。 「静か過ぎやすが……出ても、大丈夫っす」 「では、以心殿の案の通り……本丸御殿にて義久殿を待ち伏せ致しましょう。案内は、お願い致します」 愛生の頼みに桐里が頷き、二式丸は柚乃へ先を譲った。 「油断せず、行こう」 「はい」 緊張気味に柚乃が応じ、しんがりの二式丸は後ろを警戒する。 当主の秀久亡き後、義久の身がどうなり、何を考えているかは分からない。しかし伝助は「今までの習慣にもとづいて行動しているであろう」と予想し、昼の間に城へ忍び込み、本丸御殿にて待ち伏せをかける策を提案した。 他の三人も案に賛同し、柚乃の懐中時計「ド・マリニー」を頼りに隠し通路を抜け……城内に到る。 ――ここから先は、敵陣。他を顧みる、余裕など、ない……。 最後に藤見櫓へ向かった仲間の武運を祈り、二式丸は隠し戸を閉じた。 ●沈黙の城の主 氷沼城侵入を果たした一行は気配を殺し、本丸御殿へと隠れ進んだ。 大よその間取りは桐里の身分では立ち入れない場所を除けば、ほぼ事前に聞いた通りだった。 「血の跡と思われる痕跡が、幾らか残っておりますね」 床や壁のところどころに残された黒い染みに、愛生が眉根を寄せる。 「だが……少ないように、思う」 城にいた者の数は相応で、加えて侵入した者もいればと二式丸は違和感を抱いた。 「本丸御殿の御台所を、調べてみてもいいですか? 出来れば食料庫も……『人』がいるなら食事が必要なはずです」 「玄関を避けるなら、裏手より回るが好都合。御台所も窺えるだろう」 柚乃の言葉に桐里が頷き、本丸御殿に通じる渡廊下を示す。 『忍眼』を用いた伝助が壁や天井を見回し、床板に足をかけると、僅かにキュッと音がした。 「罠はないっすけど、床がうぐいす張りでやす。音を立てないなら、外を通る方がいい」 外へ出た一行は見通しの良い場所を急ぎ足で抜け、本丸御殿の裏へ到る。 その途中、白壁の蔵を桐里が指差した。 「あれが食料庫だ」 「ここは、あっしが」 扉へ駆け寄った伝助は錠前をざっと調べ、鍵開け道具を取り出す。 鍵穴を金具でこじれば、簡単な作りの鍵は難なく外れた。 慎重に木の引き戸に力をかけると、途端に隙間から腐った臭いが流れ出し……中を改めるまでもない。 「食料庫は、中の食材が腐ってやした」 戻った伝助が手短に伝えると、台所を覗いた柚乃も首を横に振る。 「かまどには埃が。やっぱり、城にいた人もしくは潜入して戻らぬ人々は……既に」 「義久殿もまた、アヤカシと化しているのでしょうね……先の戦にて、鬼面の者達がそうなったように」 懸念が現実となる予感に、愛生は目を伏せた。 「……アヤカシ化に、赤い鬼の面。もしかすると、義久は……無名衆に、なってしまったのでは?」 思案していた二式丸が、ぽつりと仮定を口にする。 「以前、無明に誘われた時。『世に、不和をもたらせば良し』と……言っていた記憶が、ある」 「そういやあの鬼面、義久さんからのお達しでしたよね。秀久さんではなく義久さんこそが、真に無明と繋がっていた……?」 ふと気付いた伝助に、傾聴する桐里が渋い顔をした。 「つまり義久様の方が組み易いと判じ、乗り換えたか。急に義久様が藤見櫓への出陣を取り止めた件も、一枚噛んでいると」 「そう考えるのが、妥当と、思う」 「気をつけて下さい、瘴気の気配がします。桐里さん、あちらには何が……?」 瘴索結界「念」を使った柚乃が示す方向に、問われた側は苦い声を絞り出す。 「殿の、寝所だ」 「よもや、義久殿が……? いずれにせよ、早急に改めねばなりません」 屋内での取り回しが難しい薙刀を避けた愛生は白い独鈷杵「白蓮」を握り、他の者達も頷いた。 「桐里さん」 台所より出る直前、伝助は先を進む桐里を呼び止めた。 「桐里さんの存在は飯森や秀和さんに必要だと、あっしはそう思うっす」 「藪から棒に、何を言う。殿のお側にありながら、無明の企てを見抜けなかった愚臣への憐れみか」 「いいえ。こちらの言葉を信じてくれた、その冷静さはこれからの飯森にきっと必要になる……だからこそ、生きて下さい。三根家と、飯森で暮らす人の為にも」 そして伝助は案内役の前に出て罠の有無を調べ、瘴気の位置は柚乃が確かめながら、本丸御殿の奥へ急ぐ。 目指す座敷まで来ると、二式丸が先に立ち。 引手に指をかけた伝助が目配せし、一気にふすまを開け放った。 「ああ……首、だ。新しい、首が……きた……」 閉ざされていた暗がりの奥から、濁った低い声が歓喜する。 目を凝らせば、座したがっしりとした体躯に不釣合いな痩せ顔が乗っていた。胡坐を解いて緩慢に立ち上がれば、不安定に頭は揺らぐ。 「殿……」 強張った桐里の呟きに、身構える者達はソレが首級を晒された三根秀久の成れの果てと知り。 その間にも三根は腰の太刀を抜刀し、斬りかかった。 踏み込む弾みで、据わりの悪い首がごろりと床へ落ち。 「こ、こないで下さい!」 防ぐように柚乃がトネリコの杖をかざし、転がってくる首へ聖なる矢を放つ。 一方、錫杖「七宝金蓮」を構えた二式丸は、閃く刃を見据え。 「……ッ!」 鈍い音と共に、火花が散った。 金輪を通した頭部で太刀筋を反らし、交錯する相手をしなる柄で打ち返す。 ミシリと重い手応えを感じた直後、耳元で風が唸り。 強力の張り手に左の側頭を殴打され、小柄な少年の身体が吹っ飛んだ。 頭がなくとも、所在は分かるのか。 壁に叩きつけられ、立てぬ二式丸へ首無し城主は真っ直ぐ迫る。 蒼影が舞い、踏み付けようとする男の軸足を咄嗟に愛生が払った。 「二式丸殿!」 「……大丈、夫」 呼びかけに弱く二式丸が応じるも、二度三度と頭を振る。 その傍らで、のそりと影が起き上がった。 「やらせないっす!」 振り上げた太刀を握る手に、闇と混じる色の苦無が突き立つ。 だが痛みで怯む気配なく、刃は突き飛ばすように分かれた武僧二人の間を裂いた。 「どうした木っ端侍、城主が首をご所望だ。三根の家臣なら、そこな開拓者の首くらい差し出さぬか」 眼前の攻防を息を詰めて見守る桐里の横合いから、冷たい刀身が伸び。 「出来ぬなら、お前の首でも良いのだぞ」 刀身より凍てた声が耳朶を打つ。 次の瞬間、ぼたぼたと指が床へ落ち、次いで刀が転がった。 何事かと目を剥いた三根義久は、いつの間にか背に桐里を庇い、忍刀「蝮」をかざす伝助を睨み降ろす。 「短い時間、流石に……腕は断てやせんが」 「下郎が!」 罵り、逆の手で義久が脇差を抜く。 剣戟の狭間、血の滴らぬ指を見た柚乃は顔を悲嘆に曇らせた。 「やはり、もう……」 「解呪で戻るものならと、思いましたが」 見た目は義久と変わらぬが、振る舞いに面影はなく。 呪いならば祓えるが、アヤカシと成った者に戻る道もない。 「ならば、速やかに滅するのがせめてもの弔いであり、御仏の慈悲で御座いましょう」 銀の瞳で愛生は三根親子を見据え、構える二式丸も呼吸を整え。 「……討つ」 掲げた錫杖の金輪が鳴り、鬼童の纏う火炎が座敷を照らした。 ●遠き野 ドンッ、と。 炸裂する火炎が冷気を散らし、距離を置いてなお伴う重い振動が身体を貫いた。 自爆霊の爆発に巻き込まれ、屍鬼や狂骨の一部が千切れ飛ぶ。 それでも残るアヤカシの真ん中へ、風に逆らう符がひらりと舞い。 現れる女の怨嗟の悲鳴が、聞く者を内より裂いた。 「お怪我は、ありませんか」 刀を握ったままよろめく秀和を、ジークリンデが気遣う。 「深手はない。にしても、ぞっとする光景だな」 「それは、褒め言葉と受け取っても?」 呻く秀和に訊ねる陰陽師の口調は、涼やかで。 「人里へは、近付けさせませんわ」 白い燐光を漂わせたジークリンデが千早「如月」の袖を振れば、生じる激しい吹雪が藤見櫓を離れようとする亡霊武者を包み込んだ。 吹雪と爆発と、『悲恋姫』の叫びの間を抜け、ゼロが宝珠刀を振るう。 合わせるようゼロが二人へ頼んだ訳でなく、双伍やジークリンデが彼を避けて術を使う訳でもない。あるのは、戦いにある流れだけだ。 その中で、ほとんどアヤカシを斬っていない刀を納めようとする手を、双伍が止める。 「俺も戦を学んできた身だ。お前達の戦いに俺が付入る隙がない事くらい、分かる」 「ここは三根が治める、飯森の地。秀和さんが守らなければ意味がない……そういう事だと、思いますよ」 黒い眼は次の三根家当主を、その遥か向こうにある北東の地を見。 すぐ、目の前の戦場へ意識を戻した。 逃れる気か喰らう気か、冷気をかいくぐって迫る屍鬼にすかさず『蛇神』の式を打ち。 瘴気と化したアヤカシが崩れ、眩い夕陽に双伍は手をかざす。 「落ち着いた……ようですか」 念のため、空に人魂の式を放って確かめれば、丘陵地に這い出した数十のアヤカシは影も形もなく。 危惧していた菅笠の男も、現れなかった。 「終わったか」 三根父子に憑いたアヤカシが開拓者の手で討たれる様に、大妖は『分け身』との繋がりを断った。 見届けずとも力を失った分け身は、じき瘴気となり、散る。 いずれにせよ、しばらく飯森は混乱するだろう。 手近なところで緩んでいるのは、封じられた虫穴の蓋か。 「彼奴への意趣返しも、良かろうが」 氷沼から伸びる街道を、菅笠の男はゆるゆる歩く。 その行く手では、夕暮れ空が炎か血を思わせる赤に染まっていた。 |