丁半、賭す

マスター名:風華弓弦

|

|

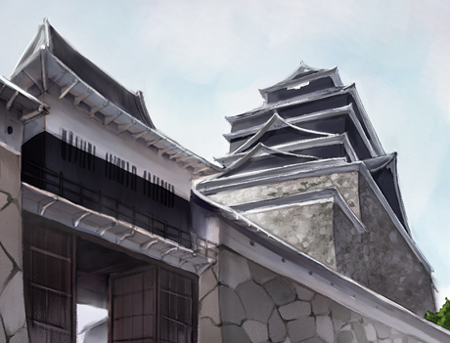

| ■オープニング本文 前回のリプレイを見る ●飯森、氷沼城 「此隅での勤め、ご苦労。武天の都はどうであった?」 声をかける父の前に、数日の旅を経て戻った息子が伏す。 「武天が都、巨勢王の威光もあり、賑わいはひとしおでございました」 「ふむ。巨勢王の勢いは、未だ衰えを知らぬとみえるな」 低く、物思うような呟きに、伏していた子は顔を上げた。 「ですが最も馴染むのは、やはり生まれ育ったこの飯森の水や空気。ようやく帰ってきたと、噛み締めております」 返答に満足げな男は、胡坐を崩して立ち上がる。 飯森領、氷沼(ひぬま)。 飯森を治める三根家当主、三根秀久(みね・ひでひさ)は氷沼城の天守より城下町を見下ろした。その街並みは、此隅よりずっと狭く貧相だ。 そこへ、駆ける足音が近付き。 「おかえりなさいませ、兄上!」 「こら、義久。父上の御前、静かにせぬか」 若駒の如く現れた姿に、義久(よしひさ)が弟の秀和(ひでかず)を諌める。 「よいよい、久し振りに兄弟が顔を合わせたのだ。此隅勤めに備え、義久からしかりと話を聞いておけ、秀和」 「はっ。三根の家名に泥を塗らぬよう、兄上に劣らぬ勤めに励む所存」 座した義久は大きく首肯してから、急に顔をしかめた。 「しかし本来なら帰城に合わせ、婚礼を執り行う予定であったのに。全くもって、天見の者どもは礼儀知らずにございますな! 逃げ出して約束を反故にした挙句、国許に戻ってはのうのうと、以前と変わらぬ振る舞いをしていると聞き及んでいます」 よほど腹に据えかねているのか、鼻息も荒く憤慨する。 「礼儀知らずも、はなはだしい!」 「そう怒るな。昔より、天見の気性は知れておる……今さら騒ぐ事でもない」 「ですが。約束を違えた以上、報いは受けるべきでありましょう。それが先方、ましてや当主直々の申し出であったなら、尚更」 「そうだな。だが今は、此隅への出立に備えるがいい。巨勢王の御前でかように言葉を荒立てれば、首を飛ばされかねんぞ?」 やんわりと、義久は弟を促した。 「そう致します。後ほど氷沼川に浮かぶ月を肴に、一献交わしましょうぞ」 発条(ばね)のように義久は勢いよく立ち上がり、場を後にする。 元気の良い後ろ姿を頼もしく見送り、義久は父へ向き直った。 「秀和ではありませぬが。天見の一件は、どうされるおつもりで?」 「足元を固めるつもりであったろうが、天見基時はしくじった。泥をかけられて黙っている三根ではないと、若造どもに教えてやらねばな」 「……では」 「元より、飯森は痩せた地。加えて昨年は虫による病が蔓延し、不作であった。これが数年続けば飯森の先は細り、遠からず枯れ尽きる」 眉根を寄せた壮年の三根家当主は欄干より離れると、再び胡坐を組み。 「近いうち、三根は天見と事を構える」 落としているが揺るがぬ声で、告げた。 ●踏み絵 「先日の駕籠の護衛は、そのつもりで……」 三根家当主、三根秀久の言葉に義久は一呼吸を置き、静かに首を縦に振る。 「内々の騒乱で家臣を失った数多ヶ原は、脆弱至極。しかも当家には、『正当な口実』もあり、今が好機かと」 嫡子の見解を得た三根は、満足げに脇息(きょうそく)へ肘をのせた。 「されで、厄介なのが一人いる。氏族の上では名を外されて久しいが、流れる血までは消せぬ。今もって侮れぬ事に変わりなく、敵にはしたくはない相手よ」 「ならば、簡単な話。敵となる前に取り、こちらの手駒として味方にすれば良いのです」 「ほほぅ……出来るか?」 広げた扇子を動かし、どこか楽しげに父は子へ問う。 「相手は一介の開拓者。先ずは雇い入れた後、犬の如く繋いで動けぬようにすれば良いでしょう。先の護衛、その布石とみましたが……肝心の首輪、父上はどう付けるおつもりで?」 「そこは、ある者に妙案があるそうだ。確か、なんという名だったか……のう、桐里」 三根が名を口にすれば音もなく脇の障子が開き、隣の間で控える侍が進み出て、手をつく。 「いたのか、桐里」 驚きつつも、安堵したように義久が声をかけた相手は、駕籠を護衛する供侍でも最年長の男――『開拓者の依頼人役』を務めた侍だった。 「その者、無明(むみょう)と名乗りましたが、偽りにございましょう」 「無明、か。また、異な呼び名だな」 苦笑混じりに呟く義久にも桐里は相好を崩さず、先を続ける。 「まず、駕籠の護衛を務めた者どもを「義久様の護衛を務める任」として雇います。そこで乗らぬなら、致し方なし。だが、あの男は必ず承諾する……と」 ――そうせざるを得ないよう、既に手は打ってある。 此隅を発つ前日。道の端(はた)で会った男は、桐里にすら顔を見せぬまま、そう言った。開拓者と別れた後、氷沼城が間近となった辺りで待ち構えていた時もまた「手筈通り、退けぬようにした」、と。 「得体の知れぬ男だが……飯森が豊かな農地を手に入れる、またとない機会。逃す手はなかろうて」 喉の奥で笑う父を、静かに義久は見る。 彼が接してきた巨勢王は、いわば『強ければ良し』という武天らしい気質の王だ。 国を治める者なら尚更、攻められても退ける力を持っていなければならない。それが出来ない弱者は、喰われても文句を言えない。 ただ攻防の応酬を放置すれば国全体の乱れとなる恐れもあり、巨勢王とて長く見過す事はないだろうが。 両家が刃を交えれば、臣下や領民に犠牲が出るのは必定。 だが飯森が栄え、ひいては三根の家が栄える為……。 戦の気配に義久もまた、ざわりと血が騒ぐ感覚を覚えていた。 ○ 「飯森領で、三根家の跡取りの護衛?」 神楽の都にある、開拓者ギルド。 その受付で係から持ちかけられたゼロは、不機嫌顔を返した。 「先日にお願いした『駕籠の護衛』を務めた皆さんを、揃って名指しで。依頼人は同じ方で、『同じ者に頼んだ方が互いに安心できるだろう』って」 「へっ、開拓者を飼い慣らす気かよ」 思わず、皮肉が口をついて出る。 訳の分からぬ受付係は首を傾げるが、理由まで問わない。依頼人にも開拓者にも、時に複雑な事情を抱えているからだ。 「で、肝心の依頼は?」 「えぇと。『三根家御当主の嫡男、三根義久さまが駕籠にて飯森の領内を見回るので、陰ながら同行し、護衛をせよ』との依頼です。日程は二日。アヤカシが出る噂は少ないですが念を入れて、他には盗賊対策……な、感じでしょうか?」 「ふぅん?」 「後は伝言が。『ただ余計な詮索や非礼な振る舞い、今は咎め立てせぬが顔は覚えておく故、その心積もりで』……また何か、面倒事でもあったんです?」 「あぁ? 前の道中でアヤカシが出た以外、俺は何もしてねぇからっ」 疑わしげな視線を寄越す受付係に、口を尖らせるゼロ。 しかし気になるのは、道中に出たアヤカシだ。 例の『御駕籠の主』が三根義久なら、次の狙いは飯森か三根家か。 「面倒だが、名指しで頼まれたからには受けるぜ」 賭けるにもまずは飛び込まねばと、ゼロは依頼を承諾した。 |

| ■参加者一覧 17歳・女・巫 23歳・男・陰 22歳・男・シ 20歳・女・魔 20歳・女・武 16歳・男・武 |

| ■リプレイ本文 ●護衛道中、再び 「先の此隅からの護衛、大儀であった。此度も頼むぞ」 改めて名乗る事も名を訊ねる事もなく、開拓者に言葉をかけた三根義久は見覚えのある駕籠へ乗り込んだ。 「出立!」 桐里の一声で四人の陸尺(ろくしゃく)が駕籠を担ぎ、後ろで控えていた護衛の供侍(ともざむらい)達も立ち上がる。 駕籠の列が氷沼城の大手門を出てから、城門の外に待機する開拓者が更に後方より続いた。 「何事もなく、終わるといいのですが」 「それは本気で、そう思ってるか?」 先を進む列との距離をはかるジークリンデ(ib0258)へ、からかうような口調でゼロが聞く。 「ま、何もなけりゃあ、楽な依頼で終わっていいけどな。三根家や供侍の連中は、気に喰わないかもしれねぇが」 「そうですね。直衛の方と警護の打ち合わせが出来なかったので、そこは心配です」 「開拓者の一切は、依頼人の桐里が仕切ってるんだろうよ。その桐里は、他の供侍達をまとめてもいる。腕っ節のある開拓者でも連中からすれば金で動く平民、使い捨ての用心棒だ。通す筋を違えれば、通る話も通らなくなる。それが古い氏族や武家のしきたりというか、道理というか……面倒くせぇ話だけどな」 異国の魔術師へ説明したゼロは、心底面倒そうな顔で髪を掻き。 「アレだ。もしあいつらに『あかんべぇ』をするなら、連中の誰も見てないうちにコッソリと、気付かれぬよう背中へ舌を出せってこったな」 「しかしそれでは……気付かれれば、もっと厄介な事になるのでは?」 「ああ、なるぜ。だから手打ちの覚悟とバレねぇ手を、まず考えねぇとな」 怪訝そうな表情を返すジークリンデに、からりと笑い飛ばした。 「……氷沼を出たら、後は距離を取りつつ、前と同様に……」 桐里からの指示を繰り返し、二式丸(ib9801)は道の先、街道の両側には広がる力のない田畑を見やった。 事前の話では駕籠の列は城下町を出た後、主だった街道に沿って飯森の領内を東から南へ回り、翌日は西側を進んで城へ戻るという。 それで寒村や小村の暮らしぶりまで目が届くのか、武僧の天青院 愛生(ib9800)には疑問に思える道程だ。 街道では駕籠と出くわした旅人や領民らが慌てて道の両脇で平伏し、行列が通り過ぎるのを待った。 何事もなく供侍らの姿が小さくなると、ほっと安堵して土を払う。 「暑いですな」 「この暑い日に、氏族の方も大変だ」 交わす言葉を聞きながら、旅の舞手に身をやつした柚乃(ia0638)はすれ違う旅人や仕事に戻る者達へ会釈をした。 「商人や職人らしい人達は、まだ身なりも食べるものもちゃんとしてそうですけど……お百姓さん達は、大変そうですね」 「ええ。着物は擦り切れ、食べる物も満足ではない様子。元々、飯森領は痩せた土地であり、更に去年は不作だったという話……間違いなさそうです」 それとなく仲間と距離を保った八嶋 双伍(ia2195)が柚乃に答え、駕籠の近くを飛ぶ雀へ目をやった。 飛び上がったり、道端で翼を休めたりする雀に双伍は『人魂』の式を混ぜていたが、例え言われても普通の雀と見分けはつかない。言われなければ、気に留める事もないだろう。 「何かが出そうな気配とか、今のところないっすね……少し、話を聞いてきやす」 気になる事でもあったのか、小声で仲間に伝えた以心 伝助(ia9077)が歩みを止める。それから道の端へしゃがみ、さりげなく脚絆(きゃはん)の紐を直し始めた。 じりじりと人々を焼く日が沈み、残照が消える頃。 供侍を連れた駕籠は街道に沿った宿場町で、あらかじめ決めてあった宿に入る。 見届けた護衛の者達に桐里が今日の『仕事』の終わりを告げ、翌朝の出立に遅れぬよう念を押し。 ようやく息苦しい務めから解放された開拓者も、駕籠の侍達とは別の宿で草鞋を脱いだ。 ●一筆交換 「それにしても、どういう了見なのでしょう……?」 先の依頼人から今度は名指しで依頼があった事に、未だ柚乃は戸惑っていた。 「『駕籠の護衛』を受けた全員を名指しで……あれで終わり、という訳ではないという事でしょうか?」 「でも……今回は、駕籠の主の身分が、明かされた。その上で、護衛の依頼を指名された、のは……単純に信用されたから、だと、思いたいんだけれど……」 二式丸が好意的に解釈してみるも、集った者達の間に漂う空気は和まず。 「うーん、困りましたね」 言葉と裏腹な笑顔の双伍は、小さく肩を竦めた。 「僕は何と言いますか、身軽で縛られない方がやる気出るんですけど……まぁ、受けた以上は仕方ありません」 とても不本意ですが、と付け加えた彼の、片眼鏡の奥の目は笑っていない。 「ただ、どこに誰の耳があるのか知れたもんじゃないですけど」 筆談を促すように宙へ文字を書く仕草をした双伍の懸念は、他の者達も同じで。 「静かに依頼をこなし、三根の信頼を得るようにしておくのが吉でしょうか」 己の方針を決めるようにジークリンデが呟き、重々しくゼロが首肯する。 「依頼人に信用されねぇと、飯も食えねぇしな」 その間に手帳を広げた伝助が、羽ペンを走らせた。 『今回の依頼、各人はどう思うか?』 一同へ見えるように向きを変えた手帳を二式丸は覗き込み、真っ直ぐに伝助を見返してから羽ペンを借りる。 『まだ情報が少ないし、依頼人の真意も分からない。ただ依頼には、ちゃんと応える』 『正直、あっしも不信はあるっす。けど虎穴に入らずんば……とも言いやすし、何より出張ってきた厄介なアヤカシの目的を見極めやせんと』 含む視線で伝助が見やると、腕組みしたゼロは不機嫌顔を隠さず。 「全く、面倒くせぇよなぁ」 「念には念を入れるくらいがいいっす。こっちの耳も、尖らせておきやすが」 「いっそ、エルフくらい尖らせてみるか」 「それは意味が違うっす」 真顔のゼロは即座に伝助から否定されて、からからと大笑した。 『ゼロ殿は護衛をする三根の家の事、お詳しいのでしょうか? それに先日の鬼アヤカシ、何か心当たりでも』 言葉を選びながら、率直な疑問を愛生が書きつづる。 「日頃の行いもあるし、耳の一つや二つ、心当たりは大アリだけどな」 渋い顔のゼロが、伝助や双伍へ視線を返し。 『ゼロさんが話してもいいと言うのなら、こちらも知る限りを』 双伍に続き、ジークリンデもまた手帳を並べる。 『飯森の虫害と凶作、赤い布のアヤカシの事でしょうか。何かが蠢いているのは確かですが、蠢く何かを見極めるには時間が掛かりそうですが』 「けど耳の主が出張るのも、そう時間はかからねぇだろうよ。こういう時はだいたい、次に口が出てくるんだぜ。今回だって、しっかり怒られちまったしな」 自分に非があるように、一転してけろりとゼロは笑った。 冗談混じりの愚痴の合間に、伝助は『飯森の隣国になる数多ヶ原の天見家に、ゼロが名を連ねていた』事を説明する。無論『今は氏族と縁を切っている』という補足も、忘れずに。 一方では、双伍が『赤い布をつけたアヤカシが人を使い、からめ手を以って、ゼロの命を狙っている事』と、『理由は定かでないが、その赤い布に触れてはならない』との警告を筆で明かした。 真剣な表情をする者達へ、更に『大アヤカシ無貌餓衣の名代、無名衆らしい』と伝助が付け加え。 説明の筆を肯定するようにゼロが嘆息し、じっと愛生は考え込む。 (先だって見た菅笠の男の、面貌の事……今は、伏せておいた方がいいやもしれません) 何もなかった男の、唯一明確な挙動。見間違いや幻とは思わぬが、引っかかって何者かの思う壺となるのでは……という不安もある。 故に、この場は己が胸の内へと愛生は仕舞った。 「どうも……一筋縄じゃいかない、ような気が……」 漠然とだが、胸騒ぎを覚えた二式丸も首飾りの銀の雫に触れる。 「けど……てめぇらも、物好きだよな。俺はともかく、手を引く事も出来たろうし、静観する手もあったろうに」 そしてバツが悪そうに、髪をがしがしと掻いた。 「心強いのが近くにいると、俺も有難いけどよ」 「言ったじゃないですか。興味深いというか、面白そうというか……名指しをされたのは、いただけませんが」 飄々と双伍が返し、じっと二式丸は大柄なサムライを見上げ。 「伸るか反るかの賭け事は……『流れ』を見極めないと、負けるって……。……引き取られ先の家で、散々言われた、から」 「それ、誰かさんに聞かせたいっすね。放っておくと後先考えずに突っ込んで、面倒事を抱えるお人なんで」 「なっ!?」 しれっと告げる伝助にゼロは動揺し、そこへ突然、柚乃が謝った。 「ゼロさん皆さん、ごめんなさい……!」 「急に如何されました、柚乃殿?」 落ち着いた声で愛生が問えば、顔を上げた少女はしょげ返る。 「前の依頼で、迷惑を掛けてしまったかもと……」 「じゃあ、後で俺と一緒に詫びるか。相手も武家の一人、咎めぬ言葉に二言はねぇだろうが、筋を通すのはまた別の話だからな」 詳細は聞かぬまま、笑ってゼロが柚乃の頭をわしゃわしゃ撫でた。 「ところで、ゼロさん」 なにやら考え込んでいた伝助が、思い切ったように羽ペンを走らせた。 『三根と天見の関係、巷の話が本当なら結構危ないと感じやす。天見の現状は知られてるでしょうし、そこに不作も重なった。状況だけ見るなら何か切っ掛け、口実があれば……最悪、戦にもなりかねないかと』 それから手を止めて、眉根を寄せる友人を見る。 「口実になりそうな事……ここ最近、ありやした? というか……」 『先方は貴方の出自を知ってそうなのに、指名して雇ってくる時点で、違和感ありまくりなんすけども』 「……? 三根家の人達は、それを知ってて、ゼロを指名したのか、な。それとも……たまたま?」 『それならば、知っているでしょう。式が見張りをする途中、うっかり耳に入った話ですが……休憩の折り、駕籠の義久さんが桐里さんにゼロさんの動きを訊ねていましたので』 二式丸の疑問に双伍はと断りを入れ、筆で語る。 他の者は苦笑いを浮かべるばかりで、その「うっかり」に突っ込む者はなく。 「三根家当主は、狸だからな」 「ゼロさんっ」 ぶっちゃけたゼロに、思わず伝助は周囲を窺う。 「いや、最初は連中も知らなかったろうよ。なにせ、向こうに取っちゃあ御家の恥。そこは誰かが入れ知恵をしたんじゃあねぇかと、俺は踏んでる。 因縁をつけそうなのは、津々との縁談が破談となった件か。こればっかりは、天見に非があるからな。此隅にある天見の屋敷から三根に詫びたとしても、キッチリ筋を通してなけりゃあ……」 「此隅……そういえば巨勢王様って、子煩悩でとても優しいお父さんな方で……久しくお会いしてませんが、お元気でしょうか」 ふと思い出し、懐かしげに呟く柚乃にゼロが首を傾げた。 「病知らずっていうか、殺しても死にそうにねぇけどな、あのおっさん。でも『優しい』のは、おそらく違うぜ」 「違います?」 「柚乃が見たのは、内の顔ってヤツかもな。氏族の当主、国の王ってのは、別の顔がある。力を尊び天儀の四割近い土地を占める武天国において、天儀最大の氏族『巨勢』を力で束ね、必要ならその武力で他の氏族を従わせる。それが俺の知る巨勢王、武天国を治める王だ」 「ゼロさんの言う狸も、赤い布と結託しているか、もしくは利用されている可能性もありやすね」 窮した三根家が力で数多ヶ原をねじ伏せる危険を、漠然と伝助は覚えていた。 「不作の原因を、農家で伺ってみたっす」 彼の故郷、陰殻も土地が痩せた国だ。 痩せた田畑が広がる光景は、伝助なりに共感するところが多々あり、護衛をしながら農民に聞いてみたという。 「例年になく出た虫に食い荒らされ、また虫による病で育たなかったり枯れたりしたのが元で、不作になったそうっす」 「柚乃が話した方も、今年の実りは望めず、また凶作かもと心配していました」 同じように訊ねた柚乃が、付け加える。 「数多ヶ原の蟲がここまで……っすかね?」 「どうでしょう、アヤカシとは違う感じがします。数多ヶ原から流れた、本物の虫かもしれません」 違う可能性を双伍が指摘し、愛生も答えを模索する。 「もしや……住処を追われたか、危険を察した?」 「はい。数多ヶ原では去年の不作だった話を、聞きましたか」 「そういえば、ないっす」 双伍の指摘に伝助も思い当たり、唸った。 「ともあれ、明日も暑い中を歩くんだ。今日は休んだ方がいいぜ。護衛で欠伸してちゃあ、まーた三根の連中に嫌味を言われるからな」 行灯の油が切れそうになっても話の途切れぬ気配に、見かねたゼロが一同を促した。 ●顔揃え 護衛の二日目、駕籠は飯森領の西を回り、氷沼に戻る道を進む。 初日と同様、次期当主の三根義久が駕籠から降りる気配はなく、領民と言葉を交わす事もなかった。 両端に人々が平伏す街道を、ただゆるゆると進んで行くだけだった。 護衛の途上、不意にゼロが足を止めた。 「如何されました」 気付いた愛生が問えば、刀の柄で彼は西の平地を示す。 「この先に『藤見櫓』がある。俺は知らぬが、過去に幾度も天見と三根が刃を交えてきた場所だ」 「かつてもあった様に、再び戦が始まるのやもしれませんね」 「戦が起これば……犠牲になるのは、その地に住まう民です。戦場に駆り出される兵も、同じ民……」 同様に立ち止まった柚乃が、表情を曇らせる。 「大地は穢れ、負の感情が満ちる……そうなれば喜ぶのはアヤカシですよね。餌が増えるのだから。だから、知能高きアヤカシは……人同士を、争わせようとする。つけ入られなければいいのですが……。民がいるからこそ、国が成り立つ。血に濡れた基盤は脆く崩れ易い……」 柚乃の不安に愛生は首肯し、西の地平へ目を向けた。 「確かに結果がどうであれ、難儀をするのは民。痩せていて元々豊かでは無い上、昨年は不作とあれば、兵と駆り出される民は領主への恨みを更に募らせましょう。 血を流さず、国を豊かにする方策を取るのが、この地を治める者の務めの様に思います。 貧しい故に豊かな国を取る……であっては、根本的な解決にもなりますまい。今は、為政者の方にお伝えする事は叶いませんが……お伝えする事が出来れば」 「知りてなお、水は高い処より低い方へ流れる。そして出来るなら、強い者は弱い者よりの簒奪を望む。何故なら、それが自然であるからな」 くつりと笑いを含んだ声に振り返った愛生が、後ろに立つ菅笠の男に息を飲んだ。 アヤカシの襲撃に備え、折りをみて『瘴索結界「念」』を用いていた柚乃は、瘴気の気配など一切ない事に動揺した。 「幾度となく戦のあった地には、さぞかし怨念が染みておろうな」 一羽の雀が距離を取って飛び回り、只ならぬ雰囲気に気付いた者が駆けつける。 「睨むな。お前の父も兄も喰ったのは、我にあらず」 睨み殺しそうな相貌のゼロに、囲む開拓者達に、菅笠の男が伸ばした手には。 ――赤い布が、あった。 |