彼の岸、切情の灯火

マスター名:神櫓斎

|

|

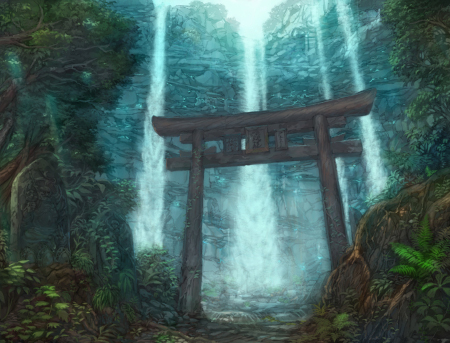

| ■オープニング本文 陰殻のとある村では、冬至の頃に死者を弔う風習があった。 日が暮れた頃、村の傍にある森を流れる川を訪れ、河原の祠に供え物をするのだ。 その川の水は透き通っており、夏の夜には蛍が飛び交う幻想的な風景を見ることもできる。 しかし鬱蒼と生い茂った森の先は暗く閉ざされて見えず、その雰囲気は重い。 川幅は広く、水深も深いところでは幼子の背丈ほどもある。流れも速いため、川へ入った者が命を落とすことも多い。 もう一度死者に会いたいという、人々の強い願いが元になったのか。森の重苦しい雰囲気のせいか。川で命を落とす者が多いせいか。 理由は定かではないが、いつからかその岸辺は、『彼岸に通じており、死者の声を聞くことができる』と言われるようになっていた。 常ならば、冬至に限らず訪れる村人が多いこの岸辺。 しかし最近陰殻に不穏な空気が流れているせいか出現するアヤカシの数も増えてきており、川を訪れることを敬遠する村人がほとんどであった。 さりとて供物を供えぬわけにもいかない。死者を粗末に扱った結果がどのようなものかを、彼らは知っているのだ。 また、普段から人が入っていた場所であるから、ほんの数日手が加えられないだけで、祠は落葉に囲まれてしまっている。 見知らぬ他人に任せることに不安を抱きながらも、村人はギルドに依頼を出したのである。 |

| ■参加者一覧 16歳・男・志 21歳・女・サ 29歳・男・サ 17歳・女・志 33歳・男・砂 17歳・女・ジ 17歳・女・シ 17歳・女・シ |

| ■リプレイ本文 ●代理の供養 森に囲まれた場所にあるせいか、昼だというのに村の中は薄暗かった。 不安そうな面持ちの村人たちから掃除用具や供物を受け取りながら、篠田 紅雪(ia0704)はふうと息を吐く。『少々違うことをしたくなった』というのが動機ではあるが、村の伝承に惹かれていることの自覚もあった。 (「彼岸からの声、か‥‥果たして自分は?」) 死者の声が聞こえるというのならば、それはどちらの願いゆえか。 「祠には、神様がいらっしゃるのですか?」 供物を抱えた秋桜(ia2482)は、村人に問う。 その問いに村人の一人がいいや、と首を振り、供養のためだと答えを返す。祠の中に納められている像は、この辺りで信仰されている神のを模したものであるが、それも死者の供養のためだそうだ。 「その祠‥‥結構古いものなんですよね‥‥? 必要なら‥‥修繕をしようと思うのですよ‥‥」 水津(ia2177)の申し出に村人はしばし考え、それから、申し訳なさそうに首を横に振る。さすがにそこまで頼むわけにはいかないと、表向きは開拓者たちを気遣うようではあるが、おそらく本音としては不安なのであろう。 こうした閉鎖的ともいえる村などでは、内部に第三者を招き入れることを嫌がる場合が多い。 「今回の件の、皆様の考えをお聞きしたいのです」 真剣な眼差しで天寿院 源三(ia0866)は村人たちを見回しながら問うた。 仕事をするのは自分たちでも、今まで維持をしてきたのも、これから維持をしていくのも、依頼人である彼ら村人たちなのである。 できうる限り彼らの意向を汲みたい――それが一行の思いであった。 やがてぽつりぽつりと零される村人たちの思い。その言葉ひとつひとつに天寿院は頷いていた。 「これは提案なんだが‥‥川べりに柵を立ててはどうだ? 少しは川での死者が減ると思うが‥‥」 蘭 志狼(ia0805)は思う。亡き者への思いが、川へ足を踏み入れる原因となるのなら。 例え簡易な柵であっても、現世に踏み止まらせることができるのではないだろうか――と。 これには多数の村人が賛同し、木材などの材料や大工道具を貸し出してくれたのである。 ●死者への思い 「うわっ、落ち葉に埋もれちゃってる!」 祠に着くなり千羽夜(ia7831)は驚きの声を上げた。 彼女の言葉通り、老人や子供たちも供え物ができるようにと低い位置に作られたその祠は、全体の半分だけを落ち葉の間から覗かせている。 「‥‥死者‥‥。‥‥いや、なんでもねぇ」 外套を目深に被った空(ia1704)は、どこか心許なさそうに辺りを見回していた。時折ふと息を詰め、小さく頭を振っている。 死者の声を聞くことができるというこの岸辺に興味を持って依頼を受けたものの、『そんなことはありえない』と否定したい気持ちが、彼の心の大半を占めていた。 「アヤカシは見たところ、いなさそうですね‥‥安心です」 真亡・雫(ia0432)はほっと安堵の息を吐きながら、預かった供物を地面へ下ろす。 そして危険な個所はないかと一通り軽く見て回り、祠へと戻ってきた。 「手分けして作業をした方が効率がいいかもしれませんね。冬場ですから、日が落ちるもの早いでしょうし。それに川に落ちてはいけませんからね」 たすき掛けをした天寿院は、箒を手にして言う。 簡単な話し合いの末、祠の掃除は天寿院、篠田、千羽夜が、道のりの整備は空と水津が、柵作りは真亡、蘭、秋桜が担当することとなった。 祠の掃除に取り掛かる、天寿院と篠田、そして千羽夜。 「これからお掃除させてもらいます」 千羽夜は手を合わせてから、積もった落ち葉を丁寧に取り除いていく。 「流石に‥‥不安になるのも無理はない、です」 箒を動かしながら、天寿院はふるりと体を震わせた。 あたりは徐々に暗くなっており、森に立ち込める重苦しい雰囲気をより一層強めている。 「そうだな。確かに空気が重く感じる」 篠田は、千羽夜と天寿院が取り除いた落ち葉をずた袋の中へと片付けながら頷いた。 祠を動かしたり傷付けたりしないようにと慎重に作業を進めているため、時間がかかってしまうのは仕方のないことだろう。それでも、落ち葉は目に見えて減ってきていた。 しばらく作業を続ければ、祠がその姿を現し。 「あとはハタキをかけて、拭き掃除っと」 手の汚れを軽く払い落としてから、千羽夜はハタキを手に取った。 落ち葉に埋もれていたためか、あるいは風のためか、祠は土埃をかぶっている。 それをハタキで取り払い、隙間に挟まった落ち葉を取り除き。 ハタキ掛けが終わると、天寿院が汲んできた水に雑巾を浸して、慎重に拭き掃除をしていく。 彼女たちが思うのは、弔いか、問いか、はたまた懺悔なのか。 思うところは違えども、死を悼む気持ちに変わりはない。 村から祠までの道のりを整備するのは、空と水津。 互いに交わす言葉もなく、黙々と作業を続けている。 「‥‥私は正直怪談や幽霊等はかなり苦手です‥‥空さんは、どうですか‥‥?」 唐突に、水津が空に声をかけた。彼の方を向くでもなく、手を止めるでもなく。 答えを期待しているわけではないそれは、単純なる疑問だった。 「‥‥さあな」 空もまた手を止めることなく、拾い上げた石を茂みの方へと放り投げながら、そっけなく答えを返す。笑みの形に引き上げた口元は引きつり、外套の奥の瞳には、否定の色が浮かんでいた。 (「死者は、無でなくてはならない」) 恐怖にも似た不安を胸の中で押し殺し、空はただ手を動かす。 「私は‥‥現世に彷徨い出てしまう哀れな霊が出る前に、少しでも浄化できたらな‥‥と思いますですよ‥‥」 彼の心情を知ってか知らずが、水津は草をむしりながらぽつりと呟いた。 川べりに柵を設置するのは、真亡、蘭、秋桜の三人である。 村人から提供された材料で簡単な柵を作っていく。とりあえずは祠の近くだけでも立てられればいいので、そう大仰な作業にはならない。 「逢いたいと願った人に逢える‥‥そんなことがあったら、素敵なのでしょうね」 「‥‥過去に思いを馳せても、何も還らぬと言うのに‥‥」 真亡の言葉を受け、柵を設置していた秋桜の瞳にじわりと涙が滲ぶ。かつて亡くした主のことを思うのか、彼女にはどこか無理をして明るく振る舞っているような節が見受けられていた。 「確かに、死者は声など聞かせてはくれん。詫びも聞いてはくれん。‥‥けれど、もしかしたら、という思いが、この場所に人を呼び寄せるのかも知れんな」 川からの風は夜気を含んで冷たく吹き付ける。蘭自身も、かつて妻子を亡くしていた。 死者は声を聞かせてはくれないと言いながらも、彼がこの依頼を受けたのは、心のどこかで声を聞きたいと思っていたからなのだろうか。 ●彼岸の声 日もすっかり暮れ、辺りが闇に包まれた頃、作業を終えた面々が祠の前へと集まってきた。 預かった供物を綺麗になった祠へと供え、手を合わせて死者の冥福を祈る。 「まだこちら側にいる人を、どうか誘わずに。静かに見守ってあげてください」 一礼し、供養のためにと持参した天儀酒を供えて、真亡は柔らかく微笑んだ。 「どうか、安心して眠ってください‥‥」 死者たちが少しでも清浄な場所で眠れるようにと、水津は酒と塩で簡易の清めをする。 不意に千羽夜が顔を上げた。川の方へと視線を移し、耳を傾ける。 彼女の耳に届いたのは掠れたような音。けれどそれは明らかに風の音ではない。 死者の声――まさにそれであった。 「この場所にはたくさんの思いが彷徨っているのね」 感じるのは恐怖ではなく切なさ。失った仲間たちの声は聞こえまいかと千羽夜は耳を澄ませる。 「‥‥皆の声は聞こえないか‥‥」 目を開けた千羽夜の表情は、どこか寂しげだった。 「情勢が落ち着いたら、今まで通り、村の方も来てくれるようになりますよね?」 横に立つ蘭を見上げ、天寿院は問う。蘭は彼女と視線を合わせて力強く頷いた。 「そうだな‥‥俺達が取り戻してやろう」 皆から一歩引いたところでは、空がじっと祠を見つめている。 彼には、絶対に聞きたくない声があった。それが誰の声であるかは我々が知り得るところではないし、彼自身も話そうとはしないだろう。 煙管を吹かしながら篠田は川へと目をやる。声と思しき音は彼女にも聞こえてはいるものの、何と言っているかはわからない。 「ふふ‥‥。‥‥あるいは、私には相応か」 くつりと声を零して笑いながら、篠田はゆったりと煙を吐き出した。 (「楽しき記憶は‥‥あるから、幸せなのでしょうか。それとも、辛いのでしょうか‥‥」) 瞼を伏せ、秋桜はきゅっと唇を噛んだ。いくら願っても、いくら望んでも、死者が帰ることはない。 「わたくしは、お役に立っていましたか‥‥?」 呟くような問いに答えがあったのかは、秋桜自身にもわからなかった。 |