大切な時間を〜春夏冬

マスター名:四月朔日さくら

|

|

| ■オープニング本文 ● 年の瀬ともなるとどこも忙しくなるものではあるが、その街はほんの少しだけ様子が違った。 『次はどうやって、観光客を呼び寄せよう』――それがこの春夏冬の街の命題であったからだ。 今日も今日とて春夏冬の街の青年会は侃々諤々。 「正月ともなればなんだかんだと忙しい。それまでに何か客を呼び寄せられるネタはないかねえ」 「寒い時期だし、何かと物が要る時期で、財布の紐が硬かったりするんだよなあ」 「それを緩めるのが商人ってもんだけどさ」 「うーむ」 「うーむ」 相変わらず半ば不毛な会話を続けている。 「……そういえばジルベリアではこの時期に赤い服を着た爺さんが子どもにプレゼントを送るとかなんとか」 ポツリとそういったのは銀細工職人の青年だった。 「「「それだー!」」」 商人たちが一斉に声を上げる。何が起きたかわからない青年は、目をパチクリさせるばかりだった。 ● 「というわけでね、その赤い服の爺さんのいべんととやらを調べたんだよ」 愛犬茶房春夏冬店で、青年会長の若者が言葉を続けると、 「ああ、クリスマス、ですっけ……? 面白いらしいですね」 月島千桜(iz0308)がおお、と手を叩く。 「ああ、そういや千桜ちゃんはもともと開拓者だっけか。なら、こういう時に宴をやるのも知ってるよね?」 「はい」 「あれをここでやったら面白いかなと思うんだ。犬と戯れながら飲み食いする、それだけでも楽しいかなと」 「いいですね。そういうことならジルベリア風の菓子とかも用意します!」 青年会長はにやっと笑った。 「うん、よろしく頼むよ」 ● そんなわけでパーティ会場となった愛犬茶房。 話で聞いた樅の木の飾りやらなんやらですっかり綺羅綺羅しい。 そんな中……ひっそり飾られたヤドリギの木に、気づいている人は少なかった。 |

| ■参加者一覧 17歳・女・巫 21歳・女・泰  御陰 桜(ib0271)

御陰 桜(ib0271)19歳・女・シ 21歳・男・騎 26歳・女・シ  吉田慧沼(ic1390)

吉田慧沼(ic1390)12歳・男・吟 |

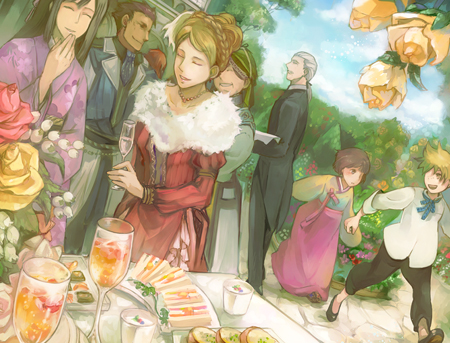

| ■リプレイ本文 ● ――それは、ある日の開拓者ギルドで。 口数の少ない提灯南瓜のクトゥルーがくるくるふわふわと楽しそうに持ってきた依頼書を見て、その主たる柚乃(ia0638)はわずかに頭を抱えた。 「もう、くぅちゃん……また依頼を……。仕事熱心なのか、それとも気まぐれなんだか……まあ、またお菓子の文字に反応したのでしょうけれど……」 それでも折角持ってきたものに目を通さないのは悪いとさっと見て――柚乃はあら、と少し口元をゆるめた。 「あ、愛犬茶房でのパーティなのですね。これなら折角ですし、行ってみましょう♪ 白房も連れて行ったら喜びそうですし」 主の弾んだ声を聞いた言葉少なな相棒は、ほんのりと嬉しそうに頬を赤らめた。 ――そしてあるいは、ある夫婦の場合は。 元は幼なじみであり、今は夫であるニクス(ib0444)に贈られた緋色のドレスを嬉しそうに眺め、妻のユリア・ヴァル(ia9996)は言う。青銀の髪、新緑の瞳に緋色のドレスはよく映える。それが自身でもわかる上、赤はもともと彼女の好きな色だから、気分はすっかり浮つきがちだ。 「折角のクリスマスだし、一緒に出かけましょうよ」 もちろんその時はニクスもしっかりドレスアップして。言外にそれを込めつつ弾んだ声で言葉にすると、夫も優しく頷く。 「……それなら、ちょうど良さそうな依頼があった。朋友と寛げる場所でのクリスマスパーティだそうだ。ユリア、一緒に行かないか」 思いがけないパーティの誘いに、ユリアもとびきりの笑顔で頷いた。 「そうと決まればニクス、あなたの服も見繕わないとね。さ、行きましょう?」 こういう時の女性は得てして強い。ニクスは苦笑を浮かべながら、ついていくことにした。 そして、他にも。 吟遊詩人の需要を感じたまだまだ幼さの残る狸耳の三味線使い、吉田慧沼(ic1390)。 初めてのクリスマスを心待ちにしていたからくり開拓者、零式−黒耀 (ic1206)。 そして、 「今月は二号店の方でいべんとなのね♪ 桃たちも喜ぶだろうし、またお邪魔させてもらおうかしら♪」 「あんっ」 又鬼犬の桃や、忍犬・雪夜を連れての訪問を楽しみにしている御陰 桜(ib0271)も、春夏冬にある愛犬茶房に向かうのであった――。 ● 「アンネローゼ、ここでちょっと待っててくれよ」 夫の霊騎アンネローゼに妻が乗り、愛犬茶房に初めて訪れたニクスとユリアの夫妻は、揃って目を丸くした。 『茶房』と名がつくからには茶店の一種で間違いなかろう。しかし、そこでは愛くるしい子犬たちも一緒に出迎えてくれたのである。 ユリアの相棒――というか自称執事というのが正しいのだろうか――であるからくり・シンも、これにはさすがに驚きを隠せなかったようで、蒼玉の瞳を何度も瞬かせていた。 「相棒と寛げる……とは聞いていたが、これは驚いたな」 ニクスが苦笑しながら言うと、ちょうど支度を終えたらしい春夏冬店の女給頭である月島千桜(iz0308)が、ゲストの到着を笑顔で出迎えた。 「いらっしゃいませ。今日は寒いなか、ようこそいらっしゃいました」 夫からの贈り物である緋色のドレスを纏ったユリアと、妻が見繕った蒼い正装のニクス、並び立つとやはりひときわ目立つような感じである。 「いつもは真っ黒だけれど……青も似合うわよ、ニクス。赤と青で、対ね♪」 「ありがとう。ユリアもよく似合っているよ、綺麗だ」 ニクスにエスコートされて嬉しそうなユリア。そして彼女の褒め言葉にやはり真っ直ぐな褒め言葉を返し、腕を組んで会場に向かうニクス。それをシンは複雑そうな顔で見つめていた。 ● 「千桜さん、こんにちは。今日はお招きありがとうございます……あ、でも見つけたのはくぅちゃんなんですけどね」 クトゥルー、そして忍犬の白房とともに笑顔で愛犬茶房にやってきたのは柚乃。愛犬茶房はその名の通り、犬と戯れることを目的とした、いわゆるコンセプトカフェなので、こういう来客はむしろ歓迎なのである。本当はもふらの八曜丸も連れて来たかったところなのだが、最近の栄養状態を考えてお留守番だ。 「あら、白房ちゃんじゃナイ?」 そこへ、同じく忍犬たちを連れた、ミニスカサンタ服姿の桜が妖艶な笑みを浮かべながらやって来る。いかにも楽しむ気まんまんといった光景だ。と、子犬二匹が呼応するように鳴き始めた。 「あんっ」 「あんあんっ」 実は白房と雪夜は兄弟犬。血のつながりゆえか、揃えば自然とうれしくなったのだろう、無邪気にじゃれまわっている。なんともほほえましい光景だ。 「桜さんと柚乃さんの忍犬は、とても仲がいいんですね」 千桜が笑顔を浮かべて言うと、 「この子たち、きょうだいですから」 柚乃も楽しそうに頷いた。 「めりくり〜♪ ジルベリアの方ではネ、こういうあいさつをシてクリスマスを祝うんですって♪」 赤いミニスカサンタ服も、クリスマスにやってくるというサンタクロースなる老人を若い女性風にアレンジしたのだという。 「そういえばこの間本店のほうでサンタとトナカイさんのわんこ服を提案シたのだけど、出来てたりするのかしら?」 できてたらすっごくかわいいんだろうなぁ、と嘆息を漏らしながら桜が問えば、 「それならうかがっていますよ。つい昨日、こちらのお店にも到着したんです」 千桜がヒョイッと優しく、柴犬を一匹抱きあげる。見ればたしかにサンタクロースを思わせる赤い服を身にまとい、可愛らしさは満点。 「わぁ〜、可愛い♪ うちの子にも着せたいわ」 「柚乃もです、可愛いですよねこれ……!」 幸い二人の希望は、替えの服があるということで着せてもらうこととなり、叶うことになった。雪夜と白房は、おそろいのトナカイの意匠。普段は頭に存在しない可愛らしい角は、やわらかななめし革で作られているらしい。子犬たちがじゃれあうのも、それに思わず駆け寄っている様子。 「やっぱり犬が可愛い格好をしていたりするのは和みますね……」 千桜が愛犬茶房の店員らしいことを思わず呟きながら、ふんわりと笑顔を作った。 ● 「……これがクリスマスパーティー、ですか……クライン、くれぐれも粗相のなきように」 黒耀は相棒の提灯南瓜・クラインに丁寧に注意を促す。 「わーかってるって! 黒耀は心配症だねぇ、ダイジョブダイジョブ……あ、あれ美味しそーじゃん?」 とは言えなあなあな返事をした後に脇目もふらず目的の料理が山と並んでいる付近へヒューンと飛んで行くクライン、それを目にして黒耀は少し頭を抱える。 「……判っていないと判断いたします」 チラリとかいま見える黒耀の瞳は名前のように黒曜石の如き色合い。とはいえあの相棒を頬って置くわけにも行かないので、ため息を付きながら相棒に続いていく。 「クリスマス、初めてなんですか?」 近寄ったのは千桜である。黒耀は顔だけ見た感じこそまるきり人間と変わらぬのだが、からくり開拓者。開拓者としての力量はまだ伸びしろがあるといえるだろう。 「ええ。本で知識としては知っていますが、じっさいに経験するのは初めてです。……あれが樅の木なんですね、綺麗」 パーティ会場の中央に鎮座する樅の木は街のみなが作ったオーナメントをぶら下げており、雪の代わりに綿で作った文字通りの綿帽子をつけている。そして木のてっぺんにはキラキラとかがやく星――その姿を見ているだけでも飽きない、見事なものだった。 「本にある通りですね。しかし何故、この木でないといけないのでしょう?」 持ち前の好奇心だろう、首を傾げる黒耀。それを見て、ガツガツとジルベリア式ビッフェ料理を満喫していたクラインが横から茶々を挟む。 「馬鹿だな黒耀、そうじゃないと全体のディティールってやつが安定しないじゃんか! デザインセンスって大事なんだぜ?」 「そういうものなのでしょうか」 「そういうものなんだって」 一人と一体(?)は、正しいんだか正しくないんだかわからないことをまことしやかに話し合っている。ただ、知識の少ない黒耀はそれをすぐに信じてしまうようだった。それが彼女の良さといえば良さなのだろうけれど。 「楽しんでいますか?」 と、そこへそう声をかけたのは慧沼だ。連れてきた山犬の血を引く忍犬・鎮護が、どこか不思議そうに主のことを見上げている。 「僕もあまりこういう場には慣れていないんですけれどね。でもほら、こういう場では吟遊詩人というか、音曲って需要があるかと思ったんです」 そう言うと、彼は持っていた三味線をべんと鳴らし、歌い始める。 彼は『偶像の歌』を習得しているが、あいにく会話がろくに成立していない状況で他人を持ち上げるのは難しく、ありがちな英雄の詩を奏でるのみ。それでもその詩に謳われる英雄というのはみなもよく知る人物であったのが幸いしたのだろう、会話をつなげることには成功した。 そう、かけ出し開拓者には人脈も重要なものなのである。 「三味線、お上手なのですね」 黒耀にそう言われ、慧沼は照れくさそうに笑う。 「上手かどうかはともかく、三味線は最高ですよ! ……え、好きな演目ですか? 富本節に河東節、清元節なんかもいいですけれど、大雑把に浄瑠璃や長唄の……」 尋ねられもしないことをペラペラと口にしていく慧沼。しかしその空気のよめなさを不安に思った鎮護はまったくよく出来た相棒で、そのいたたまれなくなりつつある空気を感じたのだろう、慧沼の口をはっしとおさえにかかる。山犬――狼の血を引く忍犬だからこそ体格も大きく、出来る芸当であるといえるかもしれない。 犬のほうが気遣いのできるという現実に、顔を思わず俯けて手でその顔を覆ってしまう慧沼だったが、まあすぐに立ち直り、 「あ……すいませんでした、夢中になっちゃうと、つい……」 しかし黒耀もこのような相手はまったく見たことがないわけでもないので、お気にせず、と抑揚の少ない声ながらも安心させるようにつぶやく。 「ありがとうございます。それでですね、落語の中での義太夫節の――」 鎮護、またもや主の口をふさぐのであった。 慧沼という人物はどうやら口下手――というより、しゃべるのが苦手なのだろう。そして、重度の三味線マニア。 ……まあ、人付き合いが得意ではないという点では、記憶を失い、無表情で真面目、おまけに天然という黒耀も似たようなもの、なのかもしれないが。 ● 見よう見まねで覚えたというジルベリアの楽曲を奏でる青年会の若者たち。 今日は何しろお祭りとも言えるクリスマスパーティである。これを冬の目玉にできればという思惑もあって、青年会の若手商人たちも進んで手伝いに回っているのであった。料理の方も、この街に移り住んできた各地の料理人たちが思い切り腕をふるっている。 とにかく、今この街で出来うる限りの「おもてなし」というものを行っているわけだ。それが料理であり、楽曲の演奏である。 「……シン、料理をとってきたの?」 ユリアが見ると、そこには彼女の執事たる相棒のシンが料理をいれた皿を持ってきていた。ただし、彼女の分だけ。ユリアは思わず苦笑しながら、ニクスに笑いかける。 「はい、お裾分けよ。口を開けて?」 シンが用意してきたのは立食スタイルの料理とはいえ微妙な取り合わせではあったが、それでも味はなかなかのものだ。ニクスも苦笑しつつ、妻の言葉に従う。 シンはあくまで妻の相棒であり、ニクスの言葉にはなかなか従わないことはわかっていたが――ニクスとしては、彼のことを嫌いになれないのだ。ユリアを……大切な妻を守ってくれている相手をどうして嫌いになどなれるものか――ニクスはそう思っている。シンも、仲睦まじい二人の姿を見たせいか、はたまたそのくらいでこの二人が音を上げるとは到底思えないと気づいたからか。次からは、二人分の料理をきちんとよそってくるようになった。 酒もきちんと用意されている。しかも、口当たりの良い果実酒となればしぜんと心持ちも楽しくなってくるもので。 「シン、一曲付き合いなさい!」 ユリアがそんなことを言い出す。ニクスとシンは一瞬ぽかんとしたが、それでも二人にとって大切な存在であるユリアの言葉、ユリアの手を恭しくとって、シンはゆったりと踊りだす。 もともとユリアもニクスもジルベリアでは名のある家の出身、このくらいのことは社交界でのマナーとして身についているのである。その執事をしているシンとて、最低限のことは叩き込まれている。 (まったく、たまのパーティなのだし、執事だということを忘れて愉しめばいいのに) これもユリアの心遣いなのである。そして一曲終わると、周囲からは暖かな拍手が贈られた。クリスマスという歳事に慣れていない春夏冬の住人たちにとって、とても鮮やかなものに見えたのだろう。わずかに上気した頬で嬉しそうに微笑みながら、ユリアはニクスに言った。 「折角だし、ニクスもシンと踊りなさいな。当然拒否は不可よ」 楽しそうに笑う妻にニクスも苦笑しながら頷くと、呆然としているシンの手をそっと取る。 「まさか、ダンスを踊る羽目になるとはな」 そんなことを言いながらも流れる曲に合わせ、ステップを踏んではくるりとターンする。いがみ合っているわけではないがやはりシンの方は複雑そうな表情をしていたが。お互い男ということもあってどちらが主導権を取るかは水面下の争いだ。それでも主従の関係というのはやはり強いのだろう、なんだかんだでニクスがリードしていたけれど。 「さて、と。それじゃあ旦那様、一緒に踊っていただけるかしら?」 ユリアは艶やかな笑みをこぼしながら最愛の夫にささやいて。 さすがに結婚前から長年の付き合いである二人、ダンスの息もぴったりである。きっとお互い、いつまでもずっと踊っていたいと思える、そんな特別な時間になっているのだろう。その中で彼女はそっと小さな包みをニクスに手渡した。中に入っているのは、黒壇のペン。 「私からのささやかなクリスマスプレゼントよ。愛しているわ、ニクス」 そう耳元で告白されてニクスはわずかに驚いたようだが、それでもすぐに顔にやはり笑みを浮かべ。 「こちらこそ。愛しているよ、ユリア」 曲の終わりに優しく唇を重ねると、ユリアはそれを優しく受け入れ――そして思わず互いから笑顔がこぼれた。 ● そんな男女の場をちらりと見ながら、桜は料理をふむふむと見渡す。 「くりすますのお料理って言うと七面鳥の丸焼きとかを思い浮かべるけど、鶏の骨って刺さったりすると危ないからわんこに食べさせちゃダメなのよね。わんこもいる店だから大丈夫みたいだけど」 「そこはあえて、ローストビーフにしてみました。これもジルベリアなどでは馴染み深いらしいですし」 千桜が笑顔でほら、と犬達を指差す。相棒達には其々向けの献立を用意してあるとかで、かなり頑張っているようだ。桃も雪夜も、野菜をふんだんに使ったケーキをモグモグと食べているのが愛らしい。 「わんこがごはんを食べる姿って可愛いわよねぇ♪ どのコたちもかわいいし、目一杯もふもふするわよぉ♪……あら?」 桜は、ふっと視線を奥に向ける。柚乃がちょうどクトゥルーをその付近で叱っているからすぐに見つけることができたのだが……そこには、ヤドリギがチョコンと飾られていた。とは言ってもクトゥルーはあくまで首を傾げるのみなのだが…… 「あれ、ヤドリギね? アレの伝承は、知ってるのかシら?」 「え……いえ、あたしは特には」 そこで桜に聞かされるのは、あの下で出逢った男女はキスしなければいけない、という言い伝えがあるということ。今回は女性の多い、しかも男性の一人はすでに婚姻済みだからまだいいが、もしもっと人のあふれている環境で、だったら……想像して千桜の顔からわずかに血の気が引く。思っている以上にうぶなのかもしれない。 「もちろんオンナのコが知ってるなら別にイイけど、風習や慣例は免罪符にならないと思うけどねぇ?」 「当たり前ですっ」 来年からは気をつけなくちゃ――千桜は胸の奥でグッと拳を握った。そこへ柚乃が笑顔でやってくる。 「どうもうちのくぅちゃんが迷惑をかけます」 「いいえ。楽しいのが一番ですから。お菓子のたぐいは少し多めに作ってありますから、家で待っている相棒たちにも是非どうぞ」 千桜はさっと笑顔に戻ってそう言うと、脇にいたクトゥルーが何やら動き始めた。気に入ったものを『魔法の菓子袋』で持ち帰るつもりらしい。仲間思いの相棒である。 「それにしてもどの犬も可愛いですよね」 慧沼の言葉で、娘三人は嬉しそうに 「「ええ!」」 と頷いた。 「吉田さんも、犬連れですよね。格好いいですよ」 それは犬を褒めたのか慧沼本人を褒めたのかわかりにくいところだが、まるで犬のような反応を返すイヌ科の獣人であった。本当はタヌキだけど。しゃべりだすと止まらなさそうなので、会話は控えめにしていたけれど。 「それにしてもヤドリギというのは想像以上に鋭利な植物でございます。危険ですね」 気づいたのであろう黒耀も、そっと話に混じってくる。 「ああ、危険だねぇ〜。これで気に入らない相手をぐさーってやって、メリークルシミマスな展開を狙ったダジャレなんじゃないかと僕は推察するよ!」 クトゥルーと対照的に口達者な提灯南瓜のクラインがそんなことも言ってみたり。とは言え桜にその由来を説明されると、誰もかもがほう、といった顔でそれを見つめ、そして互いの顔を思わず見合わせてしまう。 ――と、 「あら、キッシングボウ? この下では女性はキスを拒めないのよね……あなたが鈍いようなら、誰かに誘われようかしら?」 ジルベリア出身の若奥様ことユリアが、それを目ざとく発見し、そんなことを呟いてみた。主人のニクスはそんな妻を苦笑しながら見つめている。若干目が泳いでいるが、まあこれは仕方あるまい。ユリアはそんな夫の頬を優しくつねった。 「冗談よ、冗談。慌ててる貴方も楽しいわね」 「まったく……君といると心の休まる暇もないな」 「ふふ、褒め言葉と受け取っておくわ」 やがてユリアはニクスの首に手を回し、そっと耳元で問いかける。 「旦那様のお望みは?」 「言わずともわかるだろう?」 これはある意味夫婦の特権なのだろうけれど――二人はそう微笑み合いながら、ヤドリギの下で口づけを交わした。 ● ――クリスマスの宴ももう終わり。 「こういうのも面白かったわ」 「また来たいですね」 犬連れ女子二人はそんなことを言い合い、 「随分と勉強になった。また機会があれば」 不器用なからくりはそう言って握手を求める。 「次はクリスマスにピッタリの詩を練習してきますね、例えば――」 三味線を持って笑顔を浮かべている獣人はまた長台詞になるところを相棒に止められ、そして若い夫婦はお互いの愛情を確かめ合ったといった晴れ晴れした顔で礼を述べた。 「楽しかったわ。やっぱりクリスマスはこうでないとね」 「そう言ってもらえて何よりです」 ユリアの笑顔に、つい千桜も微笑む。 「ああ、メリークリスマス。君にも素敵な事がありますよう」 ニクスが手を振る。 クリスマスが終われば次はもう新年。 さあ、次の年をどう過ごそうか――開拓者たちは楽しかった出来事を反芻しながら、帰途につくのだった。 |