紅葉愛でつつ〜霜月の綴

マスター名:四月朔日さくら

|

|

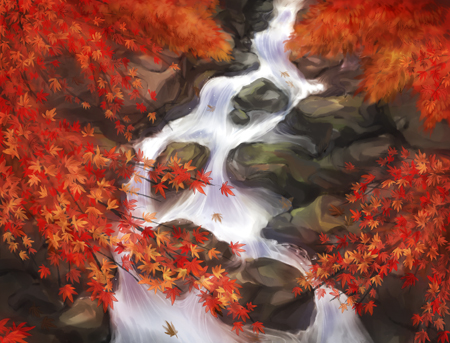

| ■オープニング本文 ● ――おばあちゃん、お元気ですか。 わたしは気づけばもう開拓者となって一年強。 ずいぶん神楽の都にも慣れたなと思います。 もしよければ、今度都へいらしてください。 精一杯のおもてなしをしたいと思います。 ――来風(iz0284) ● 冬支度を始めた神楽の都は、すっかりうつろな色合いをまとっているかのように来風には感じられた。 (ああ、冬の森の色に似ているのね) 都会も森もそこは変わりがない。陽の出る時間が短くなれば、太陽の恵みを受けたような鮮やかな色が視界から少しずつ減っていく。 それでも、都に来る前はこんなに急激な変化と思わなかったはずだ。思い返して、それは紅葉のおかげだったなと気づく。 来風が幼少期を過ごした理穴の故郷には、見事な楓の木があったものだ。それを愛でて秋の終わりの赤をしみじみと感じて、それから冬支度をするものだったのだ。 「……紅葉が、みたいな」 来風はポツリと呟いた。 ● 「紅葉だって? 随分と気の遅い話だな」 開拓者ギルドで話を聞いても、やはりどこでもそろそろ紅葉は終わりを迎えるのだという。 「それでも、紅葉というか……秋の終わりを感じたいんです。冬が来て、世界が色あせる前に」 来風の言い分に、ふむと職員は腕を組む。 「来風ちゃんは相変わらず詩人だねぇ。それなら温泉とかどうだい? まだ紅葉も残っているところがあると聞いているよ」 「温泉……」 来風は少し考えているようだ。 「ああ、そういえば足湯が出来る施設があるところもあるね。そういうところなら肌を晒さずとも面白い話を聞けるんじゃないかい? またどうせ、そういう時期なんだろう?」 その言葉に――来風はぱっと顔を輝かせた。いかにもいいことを思いついた、という顔だった。 |

| ■参加者一覧 26歳・女・陰 18歳・女・シ 15歳・女・騎  アムルタート(ib6632)

アムルタート(ib6632)16歳・女・ジ  八塚 小萩(ib9778)

八塚 小萩(ib9778)10歳・女・武 23歳・女・志 16歳・女・シ 20歳・女・サ |

| ■リプレイ本文 ● 「わーい、温泉だって! 私初めて! 超楽しみだね、サイ♪」 温泉で、紅葉や温泉に縁のある話を話す――そんな依頼を見つけて喜んだのは、生まれついてのジプシー、アムルタート(ib6632) 。脇ではその相棒の羽妖精サイも喜んでいる。 「うん、超楽しみだね。まあ私は入ったことあるけど!」 「な、なんだと!? ずるい! ずるいんだー!」 そんな浮かれたやりとりもあったとかなかったとか。 さてそんなわけで今月来風が用意したのはいわゆる秘湯と呼ばれるたぐいの温泉であった。と言っても、全員が首まで浸かるわけではない。いわゆる足湯ができるようになっている施設である。なんでもそのまま風呂にするにはちとぬるいらしい。屋外に設えられたそこは、ちょうど四阿のような体であった。はらりはらりと時折落ちる紅色の葉が、ひどく印象的だ。 「たまにはこういう休みもいいな。義助は湯を跳ね上げすぎないように……な」 宮坂 玄人(ib9942)は相棒の駿龍にそんなことをそっと言ってやる。口調などから誤解されやすいが玄人は女性である。兄の名前を名乗っているためか、参加者名簿を見たあとで本人と会った時に来風(iz0284)が一瞬混乱したのはここだけの話だ。 「今回はよろしくお願いします」 とはいえ来風は今月もまたペコリと頭を下げる。 「はじめまして。こちらこそ、お招き感謝いたしますわ。わたくしは温泉に来るのが初めてで、とても楽しみにしておりましたの。足だけをつける温泉というのもあるのですね」 マルカ・アルフォレスタ(ib4596)が、礼儀正しく挨拶をする。今回は他にも初対面が多く、来風自身も少し緊張気味。 足湯の四阿はぐるりと輪になって座れるようになっており、更にその中央には一枚岩で作られた机がある。相棒のからくり・白銀丸を連れた紫ノ眼 恋(ic0281)も足湯なるものは初めてだったらしい。 「ふむ、足だけなのになかなか温かくなるものだな」 感心しきりの恋に、 「そういうものなのか。俺たちにはあんま関係ないけどな」 と、白銀丸は応じる。恋としては、相棒にも良い休止になればと思うのだが、白銀丸の方は相変わらずで、 「俺には温泉の良し悪しとかはわからねぇけど、まあ風情はあるわな」 などと言ってはぐらかす。温泉知識は実は白銀丸のほうが上なのだが、まあその辺りは深く追求してはいけない気がする。女子力的に。 アムルタートとサイもすっかりはしゃいでいる。特にサイは体が小さいこともあって、木桶と水着を用意してもらい、その木桶の中で気持ちよさそうに入浴。マルカの相棒である鬼火玉の戒焔ははじめは皆の背をあたためるようにふわふわ動いていたが、サイが入浴するというのでそちらを中心に温めることにしたようだ。 ちなみに机の上にはまだ出来たての温泉まんじゅうがのっており、いかにも美味しそうである。とはいえ早速それを平らげた八塚 小萩(ib9778)は、マルカが土産にと持って来た林檎のタルトにも手を伸ばしているが。 ところで小萩の連れてきた相棒といえばアーマー「人狼」の『赤城山五十號』だったはずだが……と周囲を見渡せば、なんと金剛力士像の如き姿で、温泉からすこしばかり離れたところに置かれていた。アーマー用外套を袈裟のように着た上で紅葉をあしらってあり、なんだか不思議な風情を漂わせている。そして、それを仕込んだいたずら好きな天狗娘はニンマリ笑顔。 「どうじゃ、風情があるであろう? あそこならば温泉から離れておるので傷むこともないし、景観も損ねまい!」 たしかに奇妙ではあるが、逆に妙に溶け込んでいる、気もする。そんな小萩のやんちゃっぷりに、つい誰もが微笑んでしまった。ちなみに小萩がはじめ混浴と勘違いして着衣を脱ぎ始めようとしたのはまた別の話である。 「……そうそう、飲み物はぬるくなるといけないので、ちょっとはかまをはかせておきますね」 はたと思いだして来風が付け足す。硝子瓶の中に入ったフルーツ牛乳は、巫女の心得がある施設の従業員によってよく冷やされており、のどごしも気持ちがいい。 「そういえば私、フルーツ牛乳って初めてなの」 そう微笑みかけるのはフェンリエッタ(ib0018)。そしてすっと周囲に視線を移し、ぼんやりとつぶやく。 「でも、紅葉、か……そういえば今年はあっという間に散ってしまって、風情を楽しむ暇がなかった気がするわ。もしかしたら、私の心に余裕がなかったせいかもしれないけれど」 確かに近頃は泰国の方に怪しい動きがあったりもして、何かと忙しかった開拓者も多い。いや、むしろそういうのが開拓者とも言えるのだが、落ち着けるときはやはり落ち着きたいものだ。 「季節というのは私達を訪れ、去っていくものだけれど……開拓者をしているとこうして追いかけて、名残の挨拶をすることもできる。ちょっと不思議で贅沢だなって、いつも思うの」 そう。あるいは逆に、季節を迎えに行くことだってできる。地に足をつけて働いている人にはたしかになかなか出来ない真似だ。 ● 「でも足湯というのは気持ちが良いのだな、義助も気に入ったようだ」 そう笑顔で言うのは玄人。口調は固いが、これはもう個性というべきものなので仕方がない。そして駿龍の義助はというと、気持ちよさそうに足をちょんとつけていた。本当はもっと大きな風呂があれば浸りやすいのだろうが、秘湯と言われるだけあってその辺りはまだ考慮中なのだとか。 「そういえば……昔、師匠と一緒に薬草温泉とやらに行ったことがあったな」 思い出すようにして顎に手を添える玄人。 「あの時は俺もまだ未熟者で、師匠の手をわずらわせることも結構あった。でも酒盛りの時、師匠は俺に対する愚痴を延々言い出したかと思えば、その一方で酔いが回ってきたのかその愚痴を言ったことを偉く後悔したりしていた。手がかかるはずの俺のことを、大切にしてくれているのがわかった出来事だったな」 玄人は懐かしそうに目を細めた。 「……まあ、こんなことで相手の考えがわかるというのもどうかとは思うんだが」 そう、思い出し笑いを小さく浮かべて。 「師匠殿は玄人さん思いだったんですね」 来風は雑記帳に書きつけながら、うんうんと頷いた。 「ほう、そうやって記録に残すのか」 感心したように眺めているのは松戸 暗(ic0068)。『犬使い』とも呼ばれるほど忍犬を育成することも大事に思っている家柄だが、今日の相棒は忍犬ではなくジライヤの小野川だ。浅い湯の中で腰を沈めている小野川は、たしかになんというかカエルっぽい。 じっさい呼びだされた時も、大見得を切るのが得意な小野川は 「何じゃ小娘。またワシを過酷な戦場にでも叩き込むのか?」 なんて言っていたが、温泉と聞いて喜んだのは言うまでもなく。 「小野川殿も楽しめるといいかと思ってな」 「おう、風光明媚で心地よいぞ」 紅葉を愛でるジライヤ。なかなか絵になる構図である。生憎話が出来るだけの良い材料はあまり持ち合わせていない暗ではあったが、その姿を見ることが出来ただけでも良かったと思える何かがあった。 「師匠……か」 恋がふっとつぶやく。 「あたしもやっぱり幼いころに身寄りをなくして、師匠に育てられてね。暮らしていたのも山奥で、その頃のあたしにとって、紅葉はさして珍しくもなかったな……秋になると山が赤や黄に色づくのは、恐ろしく美しかった」 懐かしそうな声だった。師匠と彼女が呼ぶ人物と、長いこと暮らしていたからこその感慨だった。 「特に紅い紅葉が好きでな。あたしは幼いころ、あれが紅い花だとばかり思っていて、それで師匠と言い争いになったこともあるくらいだ。お互いがお互い意見を譲らなくて、そりゃあ大変だった」 横で何やら相棒が笑いを噛み殺している。小さな声で 「強情もの同士なんだな」 そう言ってニヤリと笑っているが。 「なにかおかしいか? こういうことの是非はきちんとしておかねばならぬのだ、白銀丸」 憮然とした表情で恋が言う。 「でもそういうのも素敵ね。言い争いがきちんと出来る関係なのね」 フェンリエッタが少し羨ましそうに目を細める。と、彼女の眼の前にある――というかいるのは、湯にプカプカと浮いている小さな南瓜。 「……あら?」 それは彼女の相棒、提灯南瓜のメルルである。くるくると回りながら気持ちよさそうにしていて、これも心を和ませるのだが…… 「連れてきたって言うよりも、気づいたらそこにいたのよね。でも柚子湯ならわかるけれど、南瓜湯……にはならないわよねえ」 思わずクスクス笑う。他の仲間達もついつられて笑った。 「出かける前にお菓子の話をしたからついてきたみたい。でもなんだか気持ちよさそうで、楽しそうね」 南瓜ののんきな姿を見て、思わず笑顔を浮かべる一同。 「そういえばそれでそれで? 恋とお師匠さんの言い争いってどうなったの?」 アムルタートがワクワクと問いかける。 「……ああ。まあ、落葉のあとくらいには、自身の間違いに気がついたよ。それでも秋のあの変化は、春に花が咲く変わり様とそう変わらないよな? 春の花見と同じように、秋のこの紅葉を愛でるものが多いのも、なんだかわかる気がするよ。……なんだか故郷が少し懐かしくなるな」 そう恋は言葉を終えると、こくりとフルーツ牛乳を口にした。 ● 「そう言えば、紅葉を鑑賞することを示す言葉に『紅葉狩り』ってあるわよね。うち――あ、ジルベリアの実家の事ね――ではよく、秋の彩りを愛で、冬の足音に耳を澄ませながら、文字通りの狩りをしたりするわ。ジビエの季節だから、ね。食欲の秋と運動の秋を両立できちゃうから、楽しみの一つなの」 フェンリエッタが楽しそうに口にした。彼女の家はそれなりに裕福なジルベリアの貴族。狩りもそんな貴族たちの嗜みの一つだ。天儀においてもジルベリアにおいても、そういうところはどこか似ている。 「そういえば天儀では鹿肉のことを『もみじ』というのだったかしら? 鹿猟が紅葉の時期だからというのが由来の一つと聞いているけれど、馬肉のことは『さくら』と言ったり、猪肉を『ぼたん』と言ったりするのだから、言葉っていうものは面白いわ」 なかなかに美味しそうな話題になっている。肉汁たっぷりの串焼き肉を頬張ることでも考えたのか、誰かがじゅるりとつばを飲んだ。 「確かに面白いですわね。そう考えると、言葉というのは奥が深いですわ……」 やはりジルベリア出身のお嬢様であるマルカも、きゃっとはしゃぐ。普段何気なく使っている言葉の深い意味を考えたりするのは、なかなかに面白いことなのだ。 「そうそう、わたくしの話は開拓者になりたての頃の思い出ですわ。とある冒険家のお嬢様と一緒に飛空船で紅葉見物に向かったのですが、途中で空賊に出くわしてしまいまして。まあ建前上は空路の警戒という内容の依頼でしたし、出現も予想できる範囲内だったのですが、これから美しいものを見に行こうという気持ちの時にまったく無粋な輩たちですわよね? わたくしはそれほど怒りっぽい方ではないのですが、さすがにあの時は空賊に腹がたちましたわ」 思い出したのか、少しばかり語尾が震えている。しかし、 「……けれども、ここの紅葉も見事ですけれど、空賊を退けたあとで飛空船から眺めた紅葉も、えも言われぬほどに美しいものでしたわ。きっと達成感が、一層美しく見せるのでしょうね」 そう言ってのけるマルカはとてもきれいな笑顔を浮かべていた。 「ええ。このように四季折々の美しさを五感で感じ取れる天儀が少し羨ましいですわ」 そしてそう言うと、ふっと遠い目をしたマルカ。きっと故郷のジルベリアを思い出しているのだろう。冬の長いジルベリアでは、天儀ほどのはっきりとした四季とは季節の感覚が異なるのかもしれない。 住まいの違いは、やはり気持ちにも違いが生まれやすいのかもしれなかった。 ● 「うんうん、天儀の紅葉ってすっごく綺麗だよね!」 アムルタートも、そう言って何度も頷く。すっかり気分は最高、といった感じだ。酒のたぐいはないはずだから、やはり景観や周囲の雰囲気がそうさせているのだろう。 「私の住んでたところはずっと緑の植物しかなかったから、こっちに来て初めて紅葉を見て、びっくりしたんだ〜。うわ、葉っぱが赤い!? みたいなね」 アムルタートは逆にアル=カマルの出身らしく、木々という木々が落葉するというのも天儀に渡ってから初めて見たのだろう。吐く息の白くなるのも、そして冬に舞い降りる雪なども。 「それでさ? もっとびっくりしたのは、紅葉にちなんだグッズがたくさんあったことだったんだ! だって、数週間しかない現象をテーマにするってすごくない? ウチじゃ絶対考えられない! 他の季節もそうだけどさ、なんていうか……こう、移り変わりをすごく大事にするんだな〜って、そんだけ綺麗なものがたくさんあるんだろうな〜って、なんかそういう感心したのを覚えてるよ」 そう、天儀の人々は四季の折々を大事にする。 花が咲いたと言っては喜び、雨が降ってもそれすらも何かの前触れだとか、そういうふうに解釈をして楽しむのだ。 それはきっと他の儀から来た人たちには驚きの連続だったに違いない。だからこそ、天儀にやってくる人も多いのだろう。 「――ま、おいしい物もたくさんだったけどね!」 アムルタートはそう笑って、フルーツ牛乳をごきゅっと飲んだ。口の周りに牛乳ひげができるのも気にならないくらい、気持ちよさそうな飲みっぷりだった。 ● 「ふふふ……そろそろ我の出番かの」 小柄ゆえに底まで足が届かないのでブラブラと動かしている小萩が、おうとばかりに笑った。 「我が故郷は温泉と紅葉がともに名物での、それゆえ我は物心付く前より慣れ親しんでおる。ちょうどこの温泉とも少し似ておるかもしれんの」 そう話す小萩はひどく楽しそうで。 「山の奥に分け入り、我しか知らぬやもしれぬ秘湯に、猿や熊とともに入るは実に心地よいぞ!」 「猿はともかく、熊は危なくないですか?」 暗が尋ねれば、 「いや大丈夫、襲ってこないのは確認してからじゃからの」 いたずら子天狗の自慢話という感じで、ウキウキと話す小萩である。 「……我が故郷には長い渓谷があっての。細い、それこそもふらが通るのがやっとというくらいの細い街道が渓谷の片側の半ばに通っておって、周囲の景観を眺めながら歩くことができるのじゃ。ごつごつとして、生き物や神仏の姿にも見える奇岩怪岩のたぐいがそこかしこにあり、谷には幽玄の趣さえ感じさせるような細く美しい滝も見えてな、そういうのを見るのが我は好きなのじゃ」 普段の小萩の印象とは打って変わって、愛すべき故郷を嬉しそうに話している。その言葉も年齢不相応なくらいに老成しているが、それが今日は特にふさわしいと思える口調だった。 「紅葉の季節ともなれば、渓谷全体が色とりどりの紅葉で覆われ、そのさまは圧巻としか言いようが無いわ! 街道は何里も続くから、歩く者はその景観を長く楽しむことができ、それも楽しみの一つじゃな」 と、風がざあっと吹いた。 木々がゆすられ、赤く色づいた葉がはらりはらりと舞い落ちる。その一葉を小萩はそっと手にとり、笑った。 「ぜひ一度来てみるがよい。圧倒されること間違いなしじゃぞ! うむ!」 満足そうに笑う小萩は、いつもに増して愛らしく感じた。 ● 「それにしても紅葉、綺麗だな。今日は来てよかった」 玄人が笑う。暗も、知らぬ仲ではないマルカとちょこちょこと楽しむことが出来たらしく、二人して微笑んでいる。 「足湯って、最初は足だけ? って思いましたけれど、じっくり浸かると体の内側からぽかぽかしてくるような気がしますわ」 マルカが言うと、温泉初体験組が同じように頷いた。 「うん、すごく温かかった! これは癖になりそう♪」 アムルタートはよく冷えたフルーツ牛乳をもう一本お願いして、サイと一緒にゴクリと飲む。マルカは脇に戒焔を漂わせながら、 「え、腰に手を当てて飲むのが正式なスタイルなのですか? うふふ、面白いですわね」 と言われたことを若干鵜呑みにしている模様。まあ、楽しければそれでいいのだが。 「来風さん、今回もお誘いありがとう。いい気分転換になったわ。またこういう場所に来たいものね」 フェンリエッタはメルルとともに来風に一礼。来風はいいえ、と首を横に振る。 「いいえ、わたしも楽しませてもらっているからおあいこですよ。もしまた機会があったら、お話を聞かせてくださいね」 「もちろん」 そう言って笑う一同を見て、来風も――胸がぽかぽかしたのだった。 ● ――霜月ニ記ス。 ――紅葉ノ章。 ――天儀ノ愛スベキ風景、大事ニシタク思フ。 |