暑い夏こそ〜葉月の綴〜

マスター名:四月朔日さくら

|

|

| ■オープニング本文 ● ようやく暑さが緩み始めてきた、そんな晩夏の夕暮れ。 「流星祭、綺麗だったなあ……」 来風(iz0284)は、うっとりとした声でそうつぶやく。 この夏、神楽の都は喧騒に包まれていた。 流星祭――そんな名前の大規模な祭りがあったのだ。 特に最後の花火と流星群の美しいことといったら、筆舌に尽くしがたい。 「ああいうの、家族のみんなにも見せてあげたいけれど……」 しかし家族は理穴に住んでおり、都にやってくることもままならない。……先だっての大アヤカシとの対決で、直接の被害はなかったにしろ、国全体がまだ疲弊している。 倒すことが出来たとはいえ、その影響はどうしても残ってしまうのだ。 (……みんな、大変かもしれないけれど……) 来風は母からの無事を伝える手紙を胸に、ぎゅっと抱きしめた。 ● その、数日後。 「それにしても、理穴の騒動もひとまず終わったみたいでよかったな」 見知った顔のギルド職員が来風にそう言うと、彼女はこくりと頷く。 「母からの手紙では、家族もみな無事だそうです。それを聞いたらなんだか張り詰めていたものが緩んでしまって」 「まあそんなものだ。それにこの間の祭りとかで、また都も活気づいたみたいだし。ちょっと張り詰めてたのが緩むのも、わかる気がするよ」 そういいながら、ギルド職員は冷たいお茶をつぐ。 「だいぶ涼しくなってきたとはいえ、それでも暑いなあ」 そうつぶやくと、相手は来風の顔を見てはたとなにか思い浮かんだようだった。 「……涼しくなる話を集めたいなんて、言うなよ」 涼しくなる話。 つまりはいわゆる怪談などの『怖い話』である。すると、来風はぽんと手を打った。 「ああ……なるほど。では今月はそういうことにしましょうか」 口に出したのがまずかったか。ギルド職員は思ったが、後悔先に立たず。 来風は実に楽しそうに微笑むと、早速依頼をしたため始めた。 ――貴方の身の回りの怖い話、教えて下さい―― |

| ■参加者一覧 13歳・女・陰  リィムナ・ピサレット(ib5201)

リィムナ・ピサレット(ib5201)10歳・女・魔 10歳・女・魔  八塚 小萩(ib9778)

八塚 小萩(ib9778)10歳・女・武  七塚 はふり(ic0500)

七塚 はふり(ic0500)12歳・女・泰 |

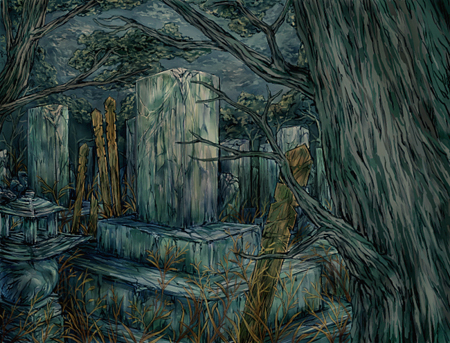

| ■リプレイ本文 ● 待ち合わせは、黄昏近づく頃。 柳の古い木、そのそばにある甘味処には、『本日貸切』の紙が貼り付けられていた。 人数がいるわけではないが、そのそばにある空き地には今日は珍しく龍や駆鎧、滑空艇などが待機している。 店の中は今どうなっているのだろう――? 「……というわけで、本日はお集まりいただいて感謝します」 来風(iz0284)がペコリと頭を下げた。ちなみに薄暗くなりつつなる中で、灯火はひとりひとりの手元にある蝋燭のみである。 今日のお題は『怖い話』。 怖い、と一言で言ってもそれぞれの感性が『怖い』と感じるわけだから、その中身は十人十色だ。 集まったのはいずれもまだ若い少女。 男性のほうが恐怖に弱いのだろうか? 思わずそんなことも考えてしまう。 「こわいはなし、かすかも好きもふ」 来風のもふら、かすかもそう言ってからきゃっとはしゃいだ。そういえばこのもふら、女性的な雰囲気のもふらなので、やっぱり女子会的な雰囲気が漂う。 そこへみつ豆が運ばれてきた。 「自分、みつ豆食べ放題と聞いてやって来ました」 そんなことを言いながら早速みつ豆をもぐもぐとほおばるのは膝の上に相棒の人妖・てまりを抱きかかえた七塚 はふり(ic0500)。 「食べ放題ってほどでもないけど、今日はお店、貸し切りだから……あれ、やっぱり食べ放題なんでしょうか」 これは一瞬来風も悩んでしまう。しかし鈴木 透子(ia5664)は、実にのんびりとそれを口に運んでいる。 また、八塚 小萩(ib9778)も、 「腹が冷えても構わぬから、よく冷えたみつ豆をたんと食べたいものじゃ」 などと笑った。 でもまあ、女の子というのは甘いものとちょっとの刺激が大好物な生き物なのだ。 とりあえずみつ豆を食べて気持ちをほぐしてから、少女たちは語り始めた――。 ● 口火を切ったのは、はふりである。 「あ、べ、別にお話が怖いからてまりを抱っこしているのではないのであります。本当です」 まず最初にそんな謎の弁明を入れてから、話しはじめる。 「ほらー、な話でありますか……では実際にあった出来事を話すであります」 誰もがその話をワクワクしながら待っている。緊張する――話し始めというのはたいていそういうものなのだけれども。 「先日のことであります。蒸し暑い日が続いていたのは、皆さんも知っていると思うでありますが……」 「ああ、あの時は暑かったよね。もうずっと部屋で伸びてたもん」 そんなことをリィムナ・ピサレット(ib5201)が言えば、彼女を憧れの人として慕う桂樹 理桜(ib9708)も、 「そうそう。嫌になるくらいだった!」 そう言ってくつくつと笑い合う。 「そう、そんな蒸し暑い日の出来事であります。家主殿の部屋は、普段閉ざされているのでありますが、その日は少しだけ扉が開いておりました。中をのぞうと家主殿の姿はなく、部屋の中はまるで物取りにあったような無残な有り様で……」 はふりは男性の開拓者の家に厄介になっている。家主殿、というのはその人物のことであろう。 それにしても白昼に物取りが出たのだろうか……? 誰もが、彼女の話を固唾を呑んで聞いている。 「自分が中に忍び込むと、部屋の隅で何かが動いたように感じられました。振り向いてみると、家主殿の蔵書の山は崩れており、そこに黒い影がうごめいておりましたのです」 まさかアヤカシだろうか。 断片的な情報は逆に想像力をかきたてる。 「嫌な予感に、背拳を駆使しつつ近寄ると、そこには……」 はふりはそこで一旦言葉を切った。そして思い出したのだろうか、両腕をかきあわせてブルリと震えてから、叫ぶように言った。 「……アリが! 食べかけの! お菓子に! アリが!」 ……アリ。 ……アリ? 「ええと……アリって、昆虫の?」 来風が恐る恐る尋ねる。 「そうであります! なんでああいうだらしないことができるでありますかね? 実に実に腹立たしかったので、これ幸いと部屋の物は処分いたしました。実のところ、前々から掃除したかったのであります。蔵書という名の黄表紙はちり紙回収に出しました。……泣かれましたけど、知ったこっちゃねーのであります」 今度は思い出してふん! と怒りをあらわにしている。相棒のてまりも、 「汚部屋になんて住みたくなくてよ。私にふさわしいのは最上級の絹の敷布に贅沢なしぼりの模様で……」 ……彼女の要求はかなり高いので難しそうだが。一方の来風はといえば、 「黄表紙がちり紙交換に……」 作家になりたいという来風からすればかなり衝撃だったようだ。 「ちなみにそんなはふりちゃんはどうなの?」 リィムナが興味深そうに問う。 「自分の部屋は綺麗でありますよ。家事をしているのは自分ですので」 ごくあっさりと言ってのけるあたり、はふりは大物だった。 ● 蝋燭の火がひとつ、消えた。と、クスクスと笑い声が聞こえる。表のアーマーの主でもある、小萩のものだ。さすがにこれをそのまま店に入れるわけにもいかず、屋外に待機させているということだった。 「それにしても来風どのは久しいのぅ。今日は我は食に関する怖い話を持ってきたぞ」 小萩は武僧仲間から聞いた話だということで、これは期待できそうだ。 「山で一番恐ろしいものはなにか、知っておるか? そう武僧仲間に問われて、我は教えてもろうたんじゃ。よく覚えておけと言われての」 小萩は声を少し落とした。 「ある夫婦が幼い子供を連れて旅をしておったのだそうじゃ。食料の蓄えは尽きていたが、山を越えればすぐ宿につくと急いで山に入ったのじゃ」 ゴクリ。誰かがつばを飲んだ。 「するとじゃの、三人とも激しい空腹に襲われて、動けなくなってしまったのじゃ。はじめは励まし合っておったが、やがてその激しい飢えは正常な思考を不可能にしていったようなのじゃ……」 そこで一拍置く。 「……宿のものが『それ』を見たのは、その家族が山に入った日の夜の事だったそうじゃ。一人の男が明かりも持たずにふらふら山から降りてきたのを見て、不審に思って提灯を向けてみると……男の身体には皮膚が残っておらず、全身に食いちぎられたあとがあり、顔は目鼻のある場所に黒い穴があるばかり。頬肉も舌もなく、腹部は断ち開かれ、内臓のなくなった腹腔には様々な人の肉片が詰まっていたそうじゃ」 それは一体生きているのか、死んでいるのか。 とてもではないが正視に耐えられない姿であったのだという。 「男は死ぬ前にあらましを告げたそうじゃ。なんでも、親子三人で儚い愛、そのあとは己の肉を食らいながらそこまで辿り着いたのだということじゃった……」 周囲の温度が下がったような、そんな薄ら寒さを覚えた。 「ひだるがみ……といったかの。そういう存在に憑かれてしもうたのじゃろうな……」 「こわい……もふっ」 来風の相棒であるかすかが震えながら耳をふさごうとしている。衝撃的すぎる内容に、誰もが言葉を発せずにいた。 「食い物はどんな時も用意しておけという教訓じゃな……」 小萩はそうつぶやいて、蝋燭を吹き消した。 ● 「……じゃあ、同じ食べものでも、ちょっと違う話をします!」 そう言って、理桜がペコリとお辞儀をする。 「リィムナさんは憧れの人で、その人と一緒にお話できるなんて、理桜は感激で気絶してしまいそうです! リィムナさんはジプシーになったんですね、すごいです! そのヴィヌ・イシュタルでもうメロメロです! ……え、使ってない? そんなの関係ないです、大好きです!」 いきなりの続けざまな語りに、誰もが一瞬驚きの顔を浮かべる。しかもそれがリィムナに対するまるで告白めいた言葉なものだから、驚かないほうがおかしい。 とりあえずその興奮がある程度収まってから、来風はゆっくりと話を促した。ちなみに彼女の相棒は滑空艇。外にちょこんと置かれている。 「あ、失礼しましたっ! お詫びというわけではないのですが、皆さん、そこで美味しいものを買ってきたのでどうぞ」 そう言って差し入れたのは、焼いた豚肉をパンに挟んだもの。皆が飛びつくなか、よく見れば理桜自身は手を出していない。 「理桜さんは食べないの?」 透子が不思議そうに尋ねる。理桜は笑って返すのみだ。 「それじゃ、はじめるね。……実は、理桜の家は商売をやっているのでそこそこお金があるので、寺子屋ではなくて、お嬢様が行くちょっといい学校に通ってるんだよ」 ほう、と誰かが声を漏らす。女子の高等教育――といっても礼儀作法など、良妻賢母を育てる学校が多いのだけれど――に通っている女性は多くない。珍しいものを見るような目を、来風はつい向けてしまう。 「そんなにすごいわけでもないよ。でも、そこに最近、すごく嫌な先生が来たの。銀色の片眼鏡かけてすごく威張ってて、ひいきはするしすぐに怒って罰を与えるし、そのくせ大人相手にはすごく愛想が良くて。理桜なんか、ちょっと続けて忘れ物をしただけで、みんなの前で水の入ったバケツを一時間も持ったまま立たされたんだよ? 女の子相手にひどいよね」 ここには幸か不幸か女子しかいない。故につい、そんな言葉もでてしまう。 「確かに女の子にその仕打ちはひどいのじゃ」 小萩も頷く。 「……だからね、」 と、理桜の声が一段下がった。 「みんなで仕返しをしようって話になって。家にあった古いおまじないの本を試したら効果てきめん! 校長先生に殴りかかったり、鶏の真似して走り回ったり♪ 面白かったんで、最後にみんなで『豚になる呪い』っていうのをかけたんだ」 理桜の声は静かに弾んでいる。なんだか――気味が悪い。 「……そしたらね。その日から、先生は学校に来なくなっちゃったんだ。校長先生はそのことを、急な用事で故郷に帰ってしまったって言ってたけど、理桜たちは呪いが効いたんだなって思ったんだ」 ふと、手渡された差し入れを見た。パンの間に挟まれている――豚肉。 「でね、昨日の瓦版を持ってきたんだ」 理桜が取り出したそれには、 『神楽の都を片眼鏡をかけた豚が遁走、大捕物の末に捕獲! 持ち主不在のため、肉屋に下げ渡しとなる――』 という見出しがおどっていた。 けほっ、と誰かが咳き込んだ。いや、口にしたものを慌てて吐き出そうとしているものもいる。 「……ねえ、お肉、美味しかった?」 いたずらっぽい口調で、問いかける理桜。 「こ、こ、こ……」 透子が何か言おうとしているが、ことばにならない。 ――が、すぐに理桜がクスクスと笑い出した。そして蝋燭にふっと息を吹きかける。 「この瓦版、偽物だよっ。ぜ〜んぶつくり話だから、安心して食べてねっ」 「び、びっくりした……」 来風も冷や汗を拭いながら、しかしその話のあとでそのまま食べる気にはあまりなれないようだった。たとえ、作り話でも。 ● 「あたしの話は、ちょっと幻想的、かな?」 リィムナがそんなことを言っておどけてみせる。リィムナが話をすることに気づいたのだろうか、炎龍のチェンタウロがちいさく啼いた。 「ええとね。あたしがアル=カマルにいったときの話なんだけど。あるとき、迷子になっちゃってね。砂漠を迷いながら進んだら、小さな村に辿り着いたんだ」 ジルベリア出身のリィムナだが、健康的な小麦色の肌のせいかアル=カマル出身と言っても差し支えなさそうな容姿をしている。もちろん、それは他の儀を知らない来風の一方的な思い込みなのかもしれないけれど。 「よくわからないけど、あたしは大歓迎されて……砂漠の村なのに、瑞々しいご馳走がいっぱいだったんだよ。それをたらふくたべたら、ふかふかのベッドに案内されて、そこで寝たの」 よっぽどすごかったのだろうな、と思える発言である。 「でも、そんなに飲み食いして眠ったら、当然おねしょしちゃうわけで。それなのに、叱られたりもしないで、むしろ立派な地図だって褒められたんだ」 「おねしょに寛大な村なのかな?」 理桜が不思議そうに首を傾げる。実はおねしょがまだ抜け切らないのは理桜もなのだが、それは流石に内緒にしておきたいらしいが。 「まあ、話を最後まで聞いてね。……それで、おねしょしてもいい村なんだ、って嬉しくなって、暫くの間ごちそうを食べてはやらかして……と楽しく過ごしたんだけれど……」 そこでリィムナは声色を変えた。おどろおどろしく。 「――ある夜、目が覚めたら、自分が深い深い穴の中にいることがわかったんだ。見上げてみたら、村の人達があたしの方を覗き込みながら、何やらブツブツ唱えてた。どういうこと? ってすごく混乱して、あたりを見回してみたら――そこら一面に人骨があった」 それも、リィムナと同じかもっと小さい子どもの骨だったのだという。 「穴の底にぎっしり詰まってて、本当の底が全然見えないくらいだった。何百……ううん、もっとあったかも。あたしは当たり前だけど絶叫して、三角跳とナディエを使って穴の外に飛び出したんだ、そしたら」 ――穴はおろか村も痕跡がわずかに残る程度で、荒涼とした砂漠が広がっているのみだったのだ。 「これは後でわかったことなんだけど。そこには以前、粗相をする子は水の精霊と強く結びついている、っていう不思議な迷信のある村があったんだって。で、水不足になると、そういう粗相をする子を井戸に落として、水が出るように祈願をしていたって……」 しかしそれはあまりにも非情な風習。あるひどい干ばつの時に、周囲の村から子どもをさらって儀式に使ったということがあり、住民たちは討伐され、村は滅んでしまった、ということだった。 「――」 どう言葉を続けていいかわからない。五人の娘たちは、リィムナの言葉を待った。 「……あたしがいたあの村は、『あの世』だったのかな……。ごちそう……食べても平気だったのかな……あっ」 リィムナは驚愕の声を上げる。なぜって、己の身体が消え始めていたからだ。 「え、嘘、何……?こんな……っ、嫌っ、やだー! まだ、まだあの世にはいきた……くな……」 最後の言葉を告げ終える前に、リィムナは皆の目の前から姿を消した。 誰もがそれを、震えながら見つめている。そしてリィムナの眼の前にあった蝋燭が、ゆらり揺らめいて消えた。 「きゃー!」「いやー!」 恐慌状態に陥る少女たち。先ほどの豚肉の時よりも、その衝撃は大きかったらしい。 と、 「ごめんごめん、そんなに驚かれるって思わなかったから」 するりと、消えたはずのリィムナが現れた。 「ただ、ナハトミラージュを使っただけだってば。それに、全部あたしの創作だし」 「リィムナさん、ほんっとうに怖かったのですー!」 理桜がリィムナに抱きついて泣き出すのもしかたのないことであった。 ● 「それでは、最後に、あたしが」 そう言ったのは、透子だ。小柄な忍犬の遮那王は彼女のそばに座り、おとなしくその話を聞こうとしている。透子が撫でているのは……得体のしれない話にまで、勝鬨をあげようとしているのだろうか? 「そうですね……あたしたち開拓者の間で、稀に聞くことのある話です。例えば、八人でうけた依頼なのに、七人しかいない。開拓者が白紙みたいに消えてしまうってことが、ごくまれにあるんだそうです」 ガタッ! はふりが思わず立ち上がりかけたが、「なんでもないのです」といって話の先を促した。 「あ、はい。……いないはずなのに、そのくせ気配だけはしっかりあって、アヤカシと乱戦になった時とかにたしかにここにいない誰かに助けてもらったような……そんな気がすごくすることがあります」 しかも、依頼主からあとで話を聞くと、ちゃんと八人いたと、皆さん一緒にいたじゃないかと、そう言われるのだとか。 「そうなんです、報酬もきちんと八等分されていて……」 誰もが聞いたことのあるような、聞いたことのないような、不思議な話。 「不思議ですよね。これはきっと、何らかの理由で積み重なっていった開拓者の無念の想いが、あたしたちや依頼主にそんな幻を見せているのかもしれないと思うんです」 透子はそういってから手を合わせた。 「なんだか、それ、あたしも身に覚えがあるような……」 「あ、我もじゃ」 「自分もであります」 ……案外、その『無念の想い』とやらは、みんなのすぐ側にいるようである。 透子はふうっと、自分の目の前にある蝋燭を吹き消した。 ● 「来風さんは話をしないのでありますか?」 はふりが尋ねる。 「うーん……今のわたしは、まだ修業中ですからね」 来風はちいさく苦笑した。 「じゃあ、いつか来風さんのお話、聞かせてもらえると嬉しいなっ」 リィムナと理桜が微笑む。 「うん。ありがとう」 まだ来風は自分の物語に自信が持てないけれど。 そうやって心待ちにしてくれる人がいるんだ――そう思うと、なんだか優しい気持ちになれるのだった。 「……ところで」 透子が言う。 「そろそろ、お饅頭が怖くなってきました。……食べに行きませんか」 まんじゅうこわいは有名な落語の一つだ。透子もわかっていて言っているのだろう。 少女たちはクスクスと笑いながら、次に行く甘味処を相談し始めたのだった。 ● ――葉月ニ記ス。 ――恐怖ノ章。 ――怖キモノハ、思フヨリモスグ傍ニ有ルモノ也。 |