匸刮

マスター名:昴響

|

|

| ■オープニング本文 ● 「やあ、惟雪さん。炎龍の様子はどうだい?」 番を終えて着流しに着替えた惟雪に、そう声を掛けたのは高官役人の嶌田泰蔵だった。 小柄で柔らかな微笑みを浮かべた男は、三十か四十か年齢がよくわからない。着流しに羽織りという出で立ちはどこぞの金持ちのようにも見える。 「……おかげさんで、元気に跳ね回ってるぜ」 惟雪はぶっきらぼうにそう言って、さっさと立ち去ろうとした。が。 「そりゃ良かった。じゃあ、ちょいと付き合っておくんな」 嶌田はにこにこ笑いながら強引に惟雪の腕を引っ張って歩き出す。 「おい、冗談じゃねえ、俺ぁこれから……」 「いいからいいから。奢るよ。……それに、たぶんお前さんにゃ、ちっと愉しいことになるかもしれねえぜ?」 嶌田はちらりと振り返り、小さく笑ってみせた。 ● 「いらっしゃい、惟さん! あら、嶌田さんもお久しぶり!」 「やあ、女将」 飲み屋に入り、嶌田は笑いながらひょいと片手をあげた。さっさと惟雪の定位置に腰かけて一燗注文する。 惟雪はぶっすりとしたまま、頬杖ついてそっぽを向いていた。この男にこうして強引に引っ張られてくるとロクなことはないのだ。 「はあい、お待ちどうさま! 今日はあたしの奢りね、これ」 女将が景気よく言って熱燗と肴に鰻の蒲焼を卓の上に置いた。 「おお、いいねえ。ごちそうになるよ」 嶌田は愛想よく言うと、惟雪の猪口に酒をつぎ、自分の猪口を満たした。 惟雪は不機嫌そうに黙ったまんまだ。 嶌田は一杯飲み干し、注ぎながら低く言った。 「正月に、ある貴族の新年会があってね、お前さん、付き合わねえかい?」 「……貴族の新年会? なんで俺が?」 惟雪が胡散臭そうな顔をする――ますます嫌な予感がしてくる。 「こないだ、三位湖半島の村が賊に占拠されたろ? あの時、開拓者の一人がお前さんに渡した袱紗の紋を覚えてるかい」 「…………ああ」 「あれだけじゃねえ……そうだな仮に、『恙家』と呼んでおこうか……」 嶌田があえて名を伏せたその『恙家』とは、石鏡に何家かある名家の一つと言われており、位置的には末席――最下級に位置する。 とはいえ、各地の役所を操作するほどには権力を有しており、それに連なる者も多いのだという。 石鏡の双王に反感を覚えている貴族が下から揺さぶりをかけているのだろうとは思っていたが、嶌田が言うにはその揺さぶりの中心にいるのが『恙家』だろうということだった。 袱紗の紋は『恙家』のものではないが、それに連動する者で滅亡寸前の家の紋だという――つまり、そんな吹けば飛びそうな名ばかりの貴族たちを集め、手足のように使っているのではないか、と――。 そして。 伊堂だけではなく、安雲でも不審な事件が起こっていることは惟雪も聞き及んでいた。ただ、安雲の場合はすべてが関連しているとも言い難い面もあり、線引きは難しい。 何より惟雪のような下っ端では入ってくる情報も限られているため、他所のことまで考えてはいられないのが現状だ。 嶌田は頬杖つきながら言った。 「今の王を決めたのは前の王だ。何がどうなって子供二人が王様になっちまったのかなんてえのは、はっきりいって下々のおれたちにゃわからねえ話さ……石鏡だけじゃなくて、朝廷との兼ね合いもあるだろうからな。けど、それに対する不満をぶつけるのに、その下々の者どもの不安を煽って焚きつけるような連中を放っておくわけにゃいかねえだろ?」 惟雪はむっつりと黙って酒を飲む。自分からは一切口を挟まないと決めたらしい。 嶌田はそんなことには頓着もみせず、いつものように飄々と言った。 「どうしようかって思ってた時に、その恙家から新年会のご招待が届いたわけさ。じつはおれも貴族だったから。で、一人で行くのはつまんないだろう? だからさ、お前さんも一緒に行ってくんないかい? 家の子郎党数人引き連れてくのは貴族の宴会じゃ当たり前だし、そこでちょいと聞き耳立ててくれりゃ、ありがてえんだがね」 惟雪は一気に杯を干すと、不機嫌そうに言った。 「お前ぇさんに着いてく家の子郎党ってのぁ、開拓者を考えてんのかよ? 手駒はいねえのかよ」 「残念ながら。……ふふっ、おれの親父殿ではなくおれを招待したってのがミソだぜ、惟雪さん。ま、そいつぁともかく。お前さんに来てもらいてえのは、恙家当主の顔を見といてもらいてえからさ」 「……俺に?」 「そう、お前さんに。……なんでかってぇと、こないだ夜襲を頼んだ時と同じような理由さ」 嶌田は一瞬だけ、この男にしては珍しいほど小昏い苦笑を覗かせた。 以前、相手が大貴族であるが故に名を公表できず、夜襲と見せかけ惟雪と開拓者たちで捕縛した者があった。 嶌田は『恙家』の件もまた、彼の所属する組織では動けないというような状況が起こりうると懸念しているのだ。 「だからね、お前さんにはおれの護衛として着いててもらって、開拓者たちには家の子郎党として屋敷内に散らばって調べてもらいてえんだ……そうは言っても大きな動きはできねえはずだ。シノビが目を光らせてるだろうし、来ている連中もどこまで信用できるかわからねえ。……それに……いや、これはまだいいや……」 怪訝そうにした惟雪に、嶌田は『忘れてくれ』と手をひらひらさせる。 嶌田の言うように、民草を焚きつけようという連中のやり方には賛成できない。何が起こっているのかと惟雪が探ってみたところで、手が届く部分はたかが知れているのも事実だ。 懸念を口にする嶌田の中で隠されている本当のところは判らない。 だが―― しばらく頭を巡らした惟雪は、低く言った。 「いいだろう。ギルドには打診してみる。……貸しにしとくからな」 嶌田はいく分ほっとしたように、にこりと笑った。 |

| ■参加者一覧 20歳・男・巫  五十君 晴臣(ib1730)

五十君 晴臣(ib1730)21歳・男・陰  月野 魅琴(ib1851)

月野 魅琴(ib1851)23歳・男・泰 18歳・男・シ 41歳・女・魔 23歳・男・志 |

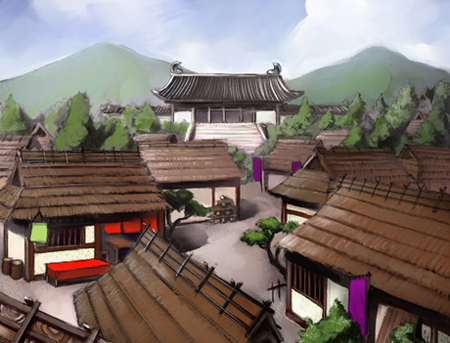

| ■リプレイ本文 ● 嶌田の屋敷に入った五十君晴臣(ib1730)は惟雪を見つけて声を掛けた。 「相変わらず誘因体質だね。この前の依頼絡みって事だから顔出させてもらったよ。……にしても、あの人誰? 見覚え有るけど」 嶌田に目をやり、す、と表情を消した五十君へ惟雪は苦笑した。 「毎回ありがとうよ、五十君さん。……他人の空似って奴だ。まあ、本人もたまげたらしいからな」 「そうなんだ」 門をくぐってきた桜森煉次(ic0044)がこちらへ軽く手をあげる。彼とは、炎龍の子救出の際に面識があった。 「怪我の方はもう良いのかい? 若くねえんだから無理すんなよ」 「ありがとうよ。隠居にゃちっと早ぇけどな」 「はは。……ちびの方も元気にやってるかね。こんどウチのも連れて遊びに行かせてもらうか。温羅もちびのことを気にかけてる様子だったしな」 桜森の言葉に、惟雪の笑みが深くなる。 「そいつぁありがてえ。顔見知りが来てくれりゃ喜ぶだろう」 そこへ、すっと近づいてきた妖艶な女が、艶っぽく微笑んで惟雪に一礼した。 「…………お前さん、どっかで……こないだの蛇の兄さんじゃないか?」 惟雪はしげしげと女を見つめ、首を傾げたまま尋ねる。と。 「あたり。でも、今日は『鬼灯』って呼んでくださいね」 巳(ib6432)は朱をさした唇を三日月に吊り上げ、にんまりと笑った。 「虎穴に入らずば……とは申しますけれど、また何やら入り組んだご事情のようですね……? とはいえ、私も石鏡の巫女の端くれ、何かのお役に立てると良いのですが」 ざっと事の経緯を聞いた六条雪巳(ia0179)が呟く。それに嶌田が軽く一礼し、続けた。 「ありがとうございます。念のため、家の名は伏せておきます。そして、もし宴席でその家の名をお聞きになっても、どうか口外なさらぬよう、お願いいたします」 「既に黒ってぇ分かってても、証拠がなけりゃ灰色だ。疑わしきは罰せずってなあ、便利な言葉だぁな。まぁ……証拠が見つからなけりゃ、な?」 どこか楽しげな巳の言葉に、嶌田は『そのとおり』と頷いた。 彼らは、合図、連絡の取り方を簡単に打ち合わせると出発した。 ● 道中、五十君は『人魂』を飛ばし、屋敷の造りを上空から確認する。母屋らしき大きな建物と別棟は二本の回廊で結ばれ、お膳を運ぶ女たちが見えた。 「大きなお屋敷だね……」 五十君は呟き、見たものを仲間に伝える。 いつもは閉じられているだろう表門が開け放たれ、招待客を吸い込んでいる。 玄関で嶌田が名を告げると、先触れが声をあげた。 「嶌田様、おなり〜」 紋付き袴の男が奥座敷へと案内する――無論、その間も五十君は『人魂』を出し、するするとヤモリが柱を伝い走っていった。 「よくお越し下さいました、嶌田様」 「本日はお招きありがとうございます」 両手をあげて歓迎を表明した当主に、嶌田はおっとりと一礼する。 『恙家』当主――年齢は五十半ばの恰幅のいい壮年である。温厚そうだが、目が得物を狙う獣を思わせる。 「お初にお目にかかります。わたくしはバロネーシュ・ロンコワ。嶌田家の客分にて、秘書を務めております」 惟雪と並んで立っていたバロネーシュ(ib6645)が一礼する。落ち着いた物腰ときりりとした雰囲気は、年齢と相まって有能な事務官であろうことを窺わせた。 「この度はお招きいただきまして、誠にありがとうございます」 後方から控えめに進み出た鬼灯(巳)が、にこりと笑って一礼した。 当主は艶やかな女に目を見開き、『これはこれは』と好色そうに目を細める。 「ご当主のご厚情に甘え、本日は当家の若い者ばかり、見聞を広めさせるために連れて参りました。粗相のないよう申し付けてはおりますが、何分不慣れなもので失礼な振る舞いをしてしまうかもしれませんが、なにとぞご寛恕くださいますよう」 「ははは! なに、今日は新年会。無礼講ですぞ」 嶌田が言うと、当主は鷹揚に笑い、彼らを席に案内したのだった。 当初こそ並べられた膳の前で大人しくしていた客たちも、だんだんと酒が回ってくると気の合う者同士でてんでに喋り始める。 来て早々、酒を口にしてすっかり酔いつぶれた態の月野魅琴(ib1851)は、膳卓の上に突っ伏している――その実、耳は周囲の『声』に向けられていた。 「おやおや。こちらの若い方は……ああ、嶌田様の」 「……もしもし、大丈夫でございますか?」 「……んっ……」 月野は声をあげたが、寝入っているように見えた。 二人の貴族は『ほほ』と笑い、幾分声を潜める。 「嶌田様といえば、ご当主はご子息の方を呼ばれたのですな……」 「当然でしょうな……あの方は何でも、嶌田家でも不遇をかこっていると聞いたことがございます」 「なるほど。それで……」 桜森は若い者たち――おそらくどこかの貴族のお付の者だろう――に、気さくに声をかける。 彼らの質問攻めにも軽く応え、持ってきた酒を振る舞う桜森に警戒を解いたのか、少しく、口が軽くなったようだ。 「お家再興なんて、このご時世……」 「しっ! 声が大きい」 桜森が軽い興味を示したように尋ねた。 「ここに呼ばれてる人たちってのは、ご当主に力を貸してもらってお家再興を目標にしてるのかい?」 「……あんた、結構あけすけにものを言うね……。ああ、たぶんそうだろうと思う。……嶌田様はちょっと違うようだけど」 一人が呆気にとられたあと吹き出し、毒気を抜かれたように笑った。 「すまないな。あんまりこういう場は慣れてなくて……うちのご主人のことも、俺はあの家に入ったばかりでよく知らないんだ」 「そうか……こう言ってはなんだが……。恩や繋がりが浅ければ、早めに手を切った方がいいかもしれない……」 某家の郎党であるらしい青年は、更に声を低めてそう言うと、あとはもう忘れ去ったように馬鹿話に興じたのだった。 「なんと! そなたはおのこでおじゃったか! なんとのう……そのような美しいかんばせは、そう生まれ出るものではおじゃらぬじょ」 酔ってろれつが怪しくなっている某貴族は、それでも六条が酌をすれば嬉しそうに杯を重ねる。ぺらぺらと喋る男に、微笑みながら頷く彼に気をよくしたのか、ちらりと当主の方に目をやり声を落とした。 「ご当主ものう……ご苦労されておじゃる……。子供を王に据え、何が政よ。幼い王を傀儡に好き勝手をする者どもに、大変ご立腹じゃ。これでは民が浮かばれぬとおっしゃる、情の深いお方じゃじょよ……」 貴族は感極まったか、目に涙さえ浮かべて口を一文字に引き結ぶ。 「……お優しい方なのですね」 六条の合いの手に、貴族は何度も頷いた。 「王城におわす傀儡の王や、権力を握る者どもへ知らしめるには、下から揺さぶりをかけてやらねば気がつかぬものじゃ……」 「ロンコワ。ご主人が……」 嶌田の後ろに座っていた五十君が惟雪に何かを話し、秘書のもとへ困ったような顔をしてやってくる。 バロネーシュは、杯を重ねながらまったく取り乱す様子もなく貴族たちと談笑していたが、ちらりと嶌田を見遣り、溜息をついて見せた。 「……皆様、ちょっと失礼いたします」 申し訳なさそうに立ち上がり、嶌田の方へ向かいながら五十君がひっそりと言った。 「ここを出て左、二番目の右の廊下の突き当たり」 バロネーシュは衣服の裾を直す仕草にまぎらわせて礼を伝えると、突っ伏している月野へ手を掛けた。 「ほら、しゃんとなさい」 バロネーシュが広間の出入り口を通りかかった時、月野は派手な音をたててひっくり返った。すべての目が一瞬、そちらへ向けられる――そのときには、バロネーシュの姿は広間から消えていた。 彼女は建物の装飾を興味深そうに見ながら、『図書室』へと歩いて行く。回廊のそこここに宴席から出て酔いを醒ます客たちが談笑している。 そうして、その前を通り過ぎるとき『ムスタシュイル』を発動させてシノビの気配を探った。 するりと入り込む。天井近くにある小さな窓のおかげで中は明るい。積み重ねられた冊子の表題をざっと見ていくと、日記らしきものが目に入った。 『フィフロス』を発動させ、「相棒」「アヤカシ」「龍」の三つを設定する――的確、と判定されたのは「龍」。次いで「相棒」。アヤカシに関してはまったく反応がなかった。 バロネーシュはその頁を開く。 そこには、私軍としての龍騎隊を密かに整える構想と、有事の際の戦力とすることが綴られていた。 (龍の部隊……この牧歌的ともいえる石鏡で有事とは……) 五十君は回廊に出ると寒そうに手を袖の中に引っ込めた。酔い醒ましに談笑する人々を通り過ぎ、袖の中で『人魂』を放つ。屋敷の上階の窓から回廊を見張る影が視界に入った。 彼は回廊を渡って、侍女らしき女に厨はどこかと尋ねる。 「お酒でしたらすぐお持ちいたします」 「ああ、いや。私が持って行かないとご機嫌がね……」 言葉を濁した五十君に、侍女は苦笑して厨の場所を教えてくれた。 さすがに厨も広く、料理人や侍女が忙しそうにしていた。 「主人が熱燗が足りないっていうから、出してもらえる?」 ひょっこりと覗いた若い男に、厨の『おばちゃん』たちはまあ、と声をあげる。 「ちょっと待ってくださいねえ」 「はい。……お正月だし、大貴族の宴だから大層なもんですよね」 貴族のお付にしては気さくな青年に、女たちは苦笑する。 「うふふ。今日だけはね」 「お館様、あとでお財布見て青くなるんじゃないかねえ」 「ちょいと、怖いことお言いでないよ。その皺寄せは全部こっちに来るんだから!」 首をすくめて舌を出す者やら、吹き出す者やら――五十君は不思議そうに首を傾げてみせた。 「皺寄せって……ご家来衆も多いんでしょう?」 「さてねえ……あたしらも、今日のために来たしねえ」 ここの女たちは、この宴会の膳を用意するために近隣から集められた者がほとんどのようだった。つまり日銭仕事で来ていたらしい。 「じゃあ、ご当主は質素な生活をされてるのか……」 五十君の呟きに、一人の女が声を低めた。 「まさか! お抱えの料理人はいるよ。でも、ここで働いてた大半はいきなり暇を出されちまったって……」 家臣も半減、そしてその頃から『貴族』が出入りしはじめたようだった。 「ありがとう。あ、これどうぞ」 出来上がった熱燗の盆を受け取り、一旦棚の上に置いた五十君は、携帯汁粉をいくつか女に手渡す。そして、並んだ熱燗を見つめ、『一本くらいはいいよね』と言うと、景気よくあけた。 おばちゃんたちのやんやに見送られ、彼は熱燗の盆を持って広間に戻って行った。 憚りに、と立った鬼灯は、厠を探すふりをして屋敷内を歩いていた。 「お客人、どちらへ」 いきなり声を掛けられ、鬼灯はきゃっと言って振り返ったが、屋敷の者とみてほっとしたように笑った。 「ああ、よかった。……あの、厠はどこでしょう?」 「……広間を背にした右奥へ」 ぶっきらぼうな説明にも女は丁寧に礼を言う――ふと、踵を返しかけた足が止まった。 「あの……実は私……最近振られたばかりで寂しくて……。そちらの方はご無沙汰なんです……。……良ければ満たしてはくださいませんか……?」 そっと寄り添って見上げてくる潤んだ金の目と、目尻の朱が艶っぽく、男は辺りを見回して逡巡したものの、『こちらだ』と言って歩き出した。 狭い厠に入り込んだ二人だったが、女は急ぐ男をやんわりと押しとどめ、逆に男の着物に手を掛けた。 「教えて……ご当主は何を考えてるの?」 「……そんなことを聞いてどうする」 「だって、うちのご主人、教えてくれないんだもの……」 拗ねたように唇をとがらせた女の手は、ゆるゆると相手の着物の襟の上を滑っている――気の毒に、男の方はすでに限界に近いようだった。 「……没落貴族をお家再興などと集めて金を握らせて、各地でボヤ騒ぎを起こさせてる。人心の不安を煽って、王への不信感を募らせるのが目的だろう。お前も、身の安全を図りたいなら、とっとと主人とは縁を切って逃げることだ――」 「……そうだったの……」 鬼灯は呆然としたように呟く。 太い腕が彼女を抱き取り、のし掛かってきた――が、男はそのままがくりと膝を折った。 「ありがとうよ……」 微笑んだ鬼灯の金目が怪しい光を放ち、手には鮮やかな色彩の小太刀が握られていた 峰打ちを喰らい気絶した男を壁に凭れさせ、鬼灯は素知らぬ風を装って広間へ戻る。 「帰りますよ、鬼灯さん」 「はい」 嶌田が声を掛け、鬼灯はにっこり笑った。 ● 「やれやれ、良い酒だったが美味くはなかったな……仕事で飲むもんじゃないぜ。飲むんなら安酒でも楽しく飲まねぇとな」 嶌田の屋敷へ入ってから、桜森がぼやく。 得た情報をすべて提示する。父親ではなく嶌田が呼ばれた理由――彼を焚きつけ、父親の『力』を取り込もうとでも思ったのだろう。 「まあ、そんなこったろうとは思ったがねえ……石鏡の貴族ってな、平和なぶん、どっか抜けてるのかねえ」 柔らかな笑顔の割に、言う事は辛辣である。 「しかし、ロンコワさんと、巳ぃさん。危ねえ橋を渡ったねえ。おかげでおれの仕事がだいぶ楽になるよ! これで巳ぃさんのいう『黒』に確定したわけだが。……あんたがたには心から礼を言うよ。かたじけない」 嶌田はバロネーシュと巳の報告を聞いて瞠目したが、得体の知れない笑みを一瞬ひらめかせてから開拓者たちに向き直ると、改めて深々と頭を下げた。 これから嶌田はあれこれ手を尽くして捕縛、あるいはお家とり潰しの方向へ持っていくために暗躍するだろう。 惟雪と開拓者たちは屋敷を出て、初めてほっと一息ついた。 「惟雪はこれから仕事か? 酔い覚ましにどっか入らねえか?」 桜森の言葉に、自分も飲みなおそうとつらつら考えていた惟雪は行きつけの飲み屋にどうだ、と言う。そして、思い出したように付け加えた。 「とりあえず、今日の仕事のこたぁ、一旦、お前さんたちの腹ん中に留めといてくれ」 開拓者たちは先刻承知とばかりに頷いた。 いつもの飲み屋の暖簾をくぐれば、女将が元気な声をあげる。 「惟さん、いらっしゃい! んまあ! 今日は綺麗どこと若衆のお連れなのね! ささ、座って座って! ……おまえさん、お銚子十本ね!」 「はいよぉ」 威勢のいい声に耳を傾けつつ、惟雪は自分の席にどっかと腰かけ、開拓者たちもてんでに椅子を陣取った。 女将は『綺麗どこ三人』――バロネーシュ、六条、巳に声を掛け、そのうち二人が男と知って素っ頓狂な声をあげるや、きゃっきゃと笑いはじめる。 こういうのが落ち着く自分はつくづく庶民だと思いながら、惟雪は開拓者たちの猪口へ酒を注ぐと労った。 「ま、とりあえず、お疲れさん」 「お疲れ」 その夜は珍しく、暖簾を下げた飲み屋の明かりが遅くまでついていたのだった。 |