節分の悪夢・再び

マスター名:月宵

|

|

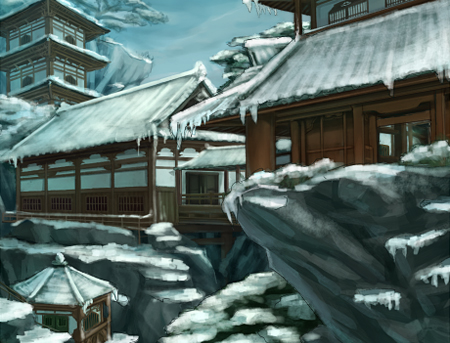

| ■オープニング本文 神楽の都、如月。 古代人・唐鍼(iz0322)にとって、始めての天儀世界での冬である。雪という白いものにまみれた市井にて、彼は無表情に項垂れていた。 「無理だから」 「この時期じゃ、ね」 同じく買い出しに来た古代人ジンと、護衛役の流韻(iz0258)の台詞が背後に降り注ぐ。 唐鍼が訪れた市井のいの一番の目的である手持ち花火が売っていないのだ。当たり前だが、花火が売られるのは夏。だが、そんな常識を古代人がまだ知るわけも無い。 三つの瞳は、前髪で隠れている筈なのに濃い落胆の色が見えた。 「おい、まがいもの。何故あんなものを山積みにする」 不意に唐鍼が流韻を呼ぶときの名称を唱え、ある方向を指し示す。そこには山積みの五合枡に、ぎっしりの煎り大豆であった。 「……節分でしょ」 オウム返しに問い返す唐鍼に、流韻は簡単な説明をする。 (ん?) 唐鍼は気付いていないようだが、ジンは流韻の変化に気付いた。流韻が説明を重ねるたびに、彼の声の抑揚が段々と落ちてくる。 (嫌な思い出でもあるのかね) 話を聞いていく内に、唐鍼の口元は固く結ばれていく。 「魔を祓うと魔は、つまりアヤカシのことだ。その行事には参加は不可」 彼ら古代人は見た目はヒトに近いものの、性質的にはアヤカシに寄っている。そんな彼らにとって、アヤカシは他の生物と変わらないのだ。 だからこそ、追い払うという目的で使用する豆に嫌悪感を覚えるのだろう。何も厄はアヤカシだけでは無いのだが。 「他にも、方角を決めて巻物を食べる風習もあるよ。願い事を叶える、と言う意味らしいね」 店でご馳走しようか、と付け足してジンは話す。彼は自分のお店を持っていたりする。 「巻物は、紙だ」 「食べ物でもあるよ」 「ジンおじさんって蕎麦屋だよね?」 「そば巻きだよ」 そんな古代人とか、ヒトとかどうでも良いほどの他愛ない世間話……だった。 「それは、終わらせてからだね」 最初に流韻が言う。 「数は、五人か」 振り返りもせずに、ジンが呟く。 「弱者と見えるが場所を変える。目処は俺だろう」 唐鍼が二人に告げる。すっとぼけたこの成年唐鍼だが、今や地上世界と天儀の橋渡しを担う重要人物なのだ。いかなる時に狙われていても不思議はない。背後に向けられる見え見えの敵意。 「なるべく捕縛しようか」 「出来ると良いけどね」 ●拭えない既視感 三人は、都の中でも全く人気の無い路地裏を選んだ。 降り積もった雪は、人通りの激しい市井と異なり踏み慣らされず足をとられる。そんな一同だが、それでも彼らは順調に捕縛を続けていた。気絶している者を流韻が縛ってから猿轡、ついでに危ないものを身に付けてないかを調べ、次々と襲撃者達を転がしていく。 残りも、唐鍼一人が片付けている。二人と違って周りの術技に瘴気を扱うため、多少力が弱まってはいたが、問題なく襲撃者を片付けられた。 やはり彼らは強い。 (後で感謝の意を述べてやろう) そう、流韻へと視線を移した時に唐鍼は気付いた。気絶していた筈の古代人が目を覚ましている。覆われた頭巾から垣間見える瞳に、正気の欠片はない。 「っ!?」 「唐鍼!」 襲撃者を拘束していた流韻は、ジンの声で背後の様子に漸く事態に気付いた。第三の腕が力なく降りる。粘着質な紫の空気が唐鍼を纏い、侵入を許せば彼は膝をついて気絶した。 「このっ!!」 流韻は懐の短刀に手をかけるも、その必要は無かった。 「知れ、ばいい」 首に刃物をあて自決し、完全に絶命した。 「傷……は無いみたいだ」 唐鍼に駆け寄るジンは、安堵するように歳のわりに角張らない肩を撫で下ろす。 しかし、流韻は違った。今の唐鍼に起きた現象には見覚えがあった……いや、正しくは身覚えか。 その時の事件を修羅の彼は覚えている。その者は幻覚に溺れ、周りに殺意を撒き散らした。その術を施したその時のアヤカシに、絶命した者の表情が重なった。 「ギルド行ってくる」 「流韻君?」 「絶対そこから、唐鍼を動かさないで!」 勘違いであってほしい。その一縷の希望を持って、流韻は路地裏を走り抜けた。 「一体なんだろうね」 そう言ってから、ジンは気絶した最後の一人に縄をかけるのであった。 ●悪夢再び 唐鍼は囲まれていた。見覚えはない。だが、それが自分と同じ古代人だと言うことだけはわかった。 オマエノせいだ。ケガシタケガシタ、ワレラガ誇り。ウラギリモノ、ウラギリモノ! 死してワビロォォ! 護大サマをカエセ! 「…………」 怨嗟とでも言えばいいのだろうか。幾つものそれが唐鍼の耳に纏わり、瞳を犯す。おもむろに応える唐鍼だが、その瞳に恐れはない。 「然り、否定はしない。それゆえに、俺は彼らが生存し得るよう導く」 古代人達に全ての手のひらを翳す。 「故に行動を起こす」 瘴気の刃が三方向に発射された…… ● 「唐鍼、目を覚ましてくれ!」 路地裏にて、ジンは素早く唐鍼から距離をとった。唐鍼が目覚めた途端自らへと幾多の刃が飛翔したからだ。恐らくは幻覚だ。流韻が警告した意味を、ここにきて漸くジンは悟った。 「……させない」 ありもしない何かを追い掛けて唐鍼は、路地裏を奥に駆けていく。これを見送る訳にはいかない。 唐鍼には、瞬間転移する能力がある。何処に移動するか、唐鍼のみぞ知る。 今は、人気の無いこの場所だから被害は無いものの市井などに彼が出現すれば、被害は目もあてられない。唐鍼の方向に駆け出さんとするジン。 「覚悟!!」 「ぐぁっ」 出鼻を挫いたのは一筋の炎。顔面直撃は避けられたものの、熱射だけでジンの両目を灼いた。陽炎のように揺らぐジンの視界に見えたのは、相対するものの金色の髪。そして見えずとも理解できる、自分へと向けられた殺意だ。 「愚妹を穢した罪! ゆるさぬ!」 「そうか。君は季珠果の……」 開拓者を引き連れ、流韻が場に戻った時辺りは一変していた。何故か、唐鍼の姿はなく、代わりに金髪長毛の女と二つの瞳を負傷したまま戦うジンの姿。 「なに、これ」 そこには、かつて自らが起こした騒動より、難解な事態が起きていた。 |

| ■参加者一覧 22歳・男・泰  リィムナ・ピサレット(ib5201)

リィムナ・ピサレット(ib5201)10歳・女・魔 23歳・男・巫 19歳・男・砂 23歳・男・吟 |

| ■リプレイ本文 なにこれ。 そう呟く流韻に、問い返したかったのは開拓者の方である。それでも何とか状況を把握した彼達は、各自で準備を開始した。 二組に別れて行動するため、雪道を歩くリィムナ・ピサレット(ib5201)はかんじきを用意。笹倉 靖(ib6125)は加護結界を全員に施した。 その短い準備の最中。ケイウス=アルカーム(ib7387)は考える。古代人であるジンと唐鍼。彼にとっては両者とも知人であり、どちらに行くべきか悩んでいた。そして、何度も左右を見比べる。 見かねた靖は、思わず一声。 「傷を癒すのは俺の仕事、心を静めるのはお前の仕事」 もう意味はわかるな、と、靖はケイウスを眺める。 「……わかった、ジン”達”は頼んだよ!」 「なっ」 「行こう流韻!」 此方のは返事も待たず。リィムナ、流韻、ケイウスの三人は走り去ってしまった。 (『達』を頼むと来たか) 「そりゃ気ぃ張らねーとな、な?」 これに靖と同じく頷いたのは、羅喉丸(ia0347)である。 二人には、襲撃者の金毛長髪の女に心当たりがあった。 ● リィムナ達三人は、路地裏を奥へ奥へと入っていくが、ある場所で足を止めた。 恐らく廃屋であったのであろう建築物。だが、今は根菜の様に乱切りにされ、木材の年輪は剥き出しだ。 「やったの唐さん……なんだよね」 綺麗な雪を手に取りながら、リィムナが流韻に問う。 「弱いアヤカシを、一撃で真っ二つにしたの見たことある」 魔の森での話だけど、と青年は付け加えて答えた。 「厄介な事になってるね。早く唐さんを止めないと!」 そう言って、高位開拓者の余裕を見せつつ、リィムナは雪に残っていた足跡を探し当てる。靴跡はこれ一種しかないので、唐鍼に間違いない。 「こっちだね」 超越聴覚を使用したケイウスが、細い道を指で示した。確かに、足跡も続いている。 そして彼等は、足跡を追って駆けていった。 「恵方巻き、楽しみだね♪」 「こんな時まで……」 「ハハハ。絶対戻ろうよ」 ● ジンの視界は霞んでいた。だと言うのに、真正面の女の刃は掠ることに終始していた。 (見えているんだ……殺意は) 元は整っていたであろう女の金髪は、今や獅子の鬣のようだ。 「殺される気はないよ。君を生かしたいからさ」 「妹を穢した、その口を閉じろぉ!」 また一撃が、疲労したジンに迫り来る。しかし、肉とも瘴気の結晶とも違うそれに弾かれた。 「おっと。それ以上は俺達を倒してからだ」 ジンと女の間に割って入るように、羅喉丸、そして一撃を盾で弾いたクロウ・カルガギラ(ib6817)が立つ。ジンの傍らには靖が近付き、少し遠くに離したところで閃癒を使用する。 「蛮族ごときが」 女が空に手を扇ぐ。それだけで、彼女自身を巻き込む程の火柱が幾本も出現した。 「ジン……早速一つ答えてくれねぇ?」 女を背にしながら、治療をうける彼に靖は真面目に言い放つ。 「生かしたいのか殺したいのか」 主語は無くとも、ジンに意味は通じた。あの金髪の女の処遇のことだ。閉じた瞼はそのままに、口元だけを優しく動かす。 「今更だね。私は殺す気はないよ」 了承は取れた。靖はケイウスから聞いていた。とある依頼の妨害をした女性の話を。 今までの情報から察するに、女は恐らくジンを慕う少女、その姉だろう。靖も彼女を捕らえるつもりだったので、その言葉に安堵した。 「けど、それなら急いだ方がいいな」 ジンは、彼女の能力について語る。彼女は『パイロキネシス』と呼ばれるもので、炎を自由に操れる。 「それにこれほどに雪で湿った場所で、あれほど火が燃えると思うかい?」 「……なるほどな」 つまり、彼女が燃やしているのは木材じゃない。彼女自身の瘴気――生命だ。 羅喉丸は廃屋の裏で身を屈めつつ、炎を掻い潜り女の元へと近付く。捕縛するために手加減をしながら、という難しさがある。 (困難は承知の上だ。だが、こんな時に意地も張れないような武に価値などあるものか) 廃材を蹴飛ばし素早く女性の側らに接近。女は羅喉丸と目が合う。 当て身を食らわせんと腰を屈め、気力を用いて狙いを定めて拳を握り締め…… 「羅喉丸! 罠だ!」 「なっ!?」 女の身体は形を失わせると火炎に戻り、轟音と共に炸裂した。 ● (近いな) ケイウスの耳に届く雪を踏む足音に、唐鍼の発見が近い。彼は泥まみれの聖人達を竪琴で引きながら近付く。 「うわ!」 彼の目の前を通り過ぎ、腕が小型の刃で薄く裂けた。目の前には、無表情の唐鍼。繰り出す瘴気の刃は、目標もなく廃材を切り落とす。 「うわぁ」 「うぎゃ!」 それらは狙っている訳ではないが、運悪くリィムナ達へ降り注ぐ。前以て安定判を押していたのでリィムナに痛みはない。 「この! 頭冷やして正気に戻れー!」 先程作っておいた雪玉を、リィムナは唐鍼へ向かって投げた。避ける動作もなく、雪玉は髪に当たってまとわりつく。そして彼女へ頭を動かす。 まるで、今始めてリィムナの存在に気付いたようだ。いや、実際に今気付いたのだろう。 「流韻、唐鍼に声をかけて」 ケイウスが促す。 こう言う時に響くのは、身近な人間の声。それに一番当てはまるのは、流韻の声だ。彼も小さく頷く。 「えーい!」 リィムナは修羅道を自らに施し解術の法を唱える。唐鍼に避ける気配はない。淡い藍色が彼の身体をめぐり、禍々しい紫を清めていく。 「か、唐鍼?」 「る……流韻」 唐鍼から紡がれた言葉に三人の表情が明るくなった、のも束の間。 「何処にいる! 拉致か? 待機していろ迎える」 と言って、あらぬ方向を向きながら、瞳に手を翳そうと動く。 ((ま、まずい)) どうやら、完全な解術に至らず、中途半端な幻覚の中に唐鍼はいるらしい。ならば、とリィムナはアムルリープを唱える。が、相変わらず唐鍼は直立していて、目眩すらなさそうだ。 「まっ、待って」 ケイウスは、慌てて背後に回り、唐鍼の第三の腕を掴み止める。 「は、離せ!」 リィムナの術の効きを見るに、子守唄は効きそうにない。ならばと、もしもの手段と取っておいた焙烙玉に着火し、逆手で空高く放った。 「幻なんかに負けるな、唐鍼!」 破裂音と共に、上空で撒菱が散らばる。すると、一時だが空に唐鍼が顔を上げた。 「…………」 音に反応しただけなのだろうか。 広がる火薬独特の鼻につく匂いが充満する。だが、ケイウスは思う。今唐鍼の目の前には、色とりどりの火花が見えたのではなかろうか、と。 そして好機は、見逃さない。腕三本を後ろ手にして、縄で纏めて縛り上げる。 「これで、流石に、正気になるでしょ!」 扇を振り上げまくり、リィムナが解術の法を連射し唐鍼に浴びせた。口を閉じ、三本目の腕を降ろし沈黙する唐鍼。 そこに調度、四つ足の骸骨頭のアヤカシがやって来た。援軍の出現にナイフを構えるケイウス。 だがしかし、アヤカシは唐鍼を心配するように、髑髏を振って小突いたのだ。 「……お前達、如何にした?」 切り刻まれた廃材の中から、あまりに素頓狂な声にて彼の正気を確認した。 「如何にした、じゃな〜い!!」 ● 爆発と同時に、炎の中から女は現れる。羅喉丸はすんでのところで瞬脚で逃げおおせたが、それでも傷を負った。 これでも結界で軽減されたのだ。 驚いたのは、靖である。二つの瞳は封じられて、しかも背後のことをジンは言い当てたのだ。 「『透視』だよ。もっとも背後限定だけどね」 此方が質問するよりも前に、ジン自身が解決してくれた。 クロウは炎の壁、その奥にいる女に向けて雪を蹴りあげて目潰しを狙う。だがその動きは読まれ、身体傾けものの見事に回避される。 しかし、炎の壁に雪で隙間ができた。そこに暗蠍刹で背後を狙う。 が、これも掠り傷に終わる。クロウは口を開く。彼は、捕縛ではなく、説得をして投降を願っていたからだ。 「護大は開拓者の働きかけも有ったが、結局は己の意思で己の有り様を変えたんだ。護大自身の選択を否定しようってのか?」 「それを信じろ、と?」 「護大がその有り様を変えたんなら、その意思に従うあんた達も生き方を変えたって良いじゃないか」 「簡単に言ってくれるな」 互いに振るう刃を避けながら、彼女は多くを語らない。簡単じゃないのはわかっている。そう語るクロウが次の言葉を紡いだ。過酷な地上世界を生き抜くには、護大への強力な信仰でひとつに纏まることが不可欠であっただろう等。 「してきた事の全てが無意味だったなんて事は決して無いんだ」 「人もいずれ年老いて「滅ぶ」。きっと護大は「滅び」を、世界と世界に住む全てのモノに託したんだ。いや、ただ返しただけなのかもしれない。だから――」 言葉を続けようとしたクロウが不意に女の顔を見ると、彼女は打ち震えていた。 「それほどに理解しているなら、どうしてワタシ達から奪った!?」 女は泣いた。吹き上がる火炎。 「くっ」 あまりの熱風に顔をしかめ、盾を身構えるクロウ。 「そう。我らにはそれしかなかった!」 直刀に火炎放射をのせて、その勢いを纏い一直線に突き進む。 クロウは激情に乗せた一撃を避けるも、その奥にいた靖とジンに被害が及んだ。 特に靖は脇腹を抉る程の切傷に、血を焼け焦がすほどの火傷を追った。 「ぐ……待ってろ。今、回復を」 「それより君の治療を」 甚大な被害を及ばした女の攻撃だが、その無理な攻撃故に姿勢を戻すのに時間を食う。 「納得なぞ、早々に出来るか!」 「今だ!」 瞬脚で素早く背後に羅喉丸が駆け寄り、一気に組技に持っていく。腕を女の首にかけて呼吸を停止させる。 例え古代人でも、呼吸を行う器官に変わりはない。 「っか……ぁ゛」 「っ!」 だが女も気絶を待つばかりではない。地面に手をつく。そこから火が生まれて渦を作り、やがて自分と羅喉丸ごと半球に包み込んだ。 「羅喉丸!」 二人を治療していた靖が、火炎のドームを見上げる。それは徐々に大きさを増していく。 自分達ではどうすることも出来ない。中で何が起きてるかもわからない。ただ、轟々と唸る火の渦を見守るしかないのだ。 それは数十分にも、はたまた数秒にも思える数十秒間が経過した頃だ。まるで竜巻が一瞬で無くなるように、火炎は消失した。立っているのは羅喉丸ただ一人だった。 「彼女は!?」 近寄る三人に、羅喉丸は振り返りながら掠れた声で伝えた。 「どうにか間に合っ……た」 笑顔を向けたまま、羅喉丸もまた気を失い、すっかり雪のなくなった乾いた地に転がる。 どうやら長い間、炎の中にいたために酸欠になっている、と靖は判断した。 頬を濡らす女は、虫の息といったところだ。 「靖!」 そこにケイウス達が合流を果たす。 「だっせー、ケイウス怪我してるじゃねえか」 「靖の方が重傷だと思う」 ケイウスは靖に治療を呆れながら受けつつ、無事に女を捕まえた様子に安心した。その時だ。彼の耳に、自分達ではない人の騒ぎ声が聴こえた。 「あ、人集まってきちゃった。流韻くん手伝ってぇ」 「……うん」 リィムナ達は、こちらに関係ない人が来ないようにと野次馬を宥めにいく。そりゃ、あれだけ火が燃え盛って。しまいには、空で焙烙玉破裂させたのだ。 花火でなくとも、人目を引くには十分すぎる。 「迷惑をかけた、と予想する」 「いや、無事で良かったぜ。わりぃけど、持ち上げるの手伝って貰えないか?」 気絶した女に、靖が入念に縄で縛り上げながら靖が唐鍼を手招く。しかし、クロウだけは何かを思案するように、なかなか動かなかった。 「クロウ?」 「あ、ああ。わかった」 こうして女は、奉行所ではなくギルドへと引き取られた。もし今のように暴れられると困るからだ。 ● 夜、開拓者はジンが経営する蕎麦屋にやって来ていた。陶器の和皿にはいくつもの海苔巻が積み上げられている。 「海苔巻は分かるけど、恵方巻?」 ケイウスも、かぶり付きながら首を傾げる。そこで靖は、皆に説明することにした。 「運を逃がさないためにも余所見をせずに、黙って一気に丸ごと食べることになってる」 他に、七福神と言うものを意する為に、七種の具を入れることが多いことを靖は教えた。 「今年の恵方は、西南西かな」 そう言って、指で指すジン。 へー、と感心をしようとするケイウス。だが喋っちゃいけないを思い出し、慌てて口を塞いだ。 (こりゃ絶対噎せるな。お茶お茶〜と) バリ、ボリ、バリ ((音、大きい!!)) リィムナと流韻は思う。唐鍼の恵方巻は、魚介を使わない特別製。蕎麦を海苔で巻き、その中身は沢庵等の七種、香の物盛り合わせだ。 恵方巻を食べ終わると、厨房にいるジンや、温いお茶啜る羅喉丸に声をかけた。 「怪我の調子はどう?」 「ああ、まだ喉が掠れるが何とか」 羅喉丸がこう言うも、ジンは笑みを携え「平気」の一言である。開拓者以上に、驚異的な治癒力を古代人は持ち合わせているようだ。 最初の一本目を食べ終われば、後は海苔巻をジンは切り揃えて出してくれた。彼曰く、切り口も楽しんで欲しいらしい。 その後、羅喉丸、ケイウス、靖の三人は、後片付けに手伝いに行った。 「改めて謝罪しよう」 唐鍼は、自分が何をしたか全く覚えていないらしい。 「なぁ、唐鍼。古代人にとって、護大はどう言う存在だった?」 「全て」 クロウの問いに、即答する唐鍼。更にクロウは、先の女との対話を話した。最後に、泣いていたと伝えて。唐鍼は、暫し口を噤んだ後こう答えた。 「図星、か」 恐らく、その女も自分がその環境下にいた事に心の端で気付いていた。だが認めてはおらず、クロウに指摘されたことで感情が暴発したのでは、と唐鍼は説明する。 「現在に適応出来ない。斯様な古代人は、これからも出てくると予測する」 「そうか」 「説得は諦めるか?」 クロウは、沈黙を残した。 「あー。まだ一本目食べ終わってないのに喋っちゃダメ」 リィムナの場違いな指摘に、漸く舌に山葵の辛味を覚えるクロウであった。 ジンを三人が食器洗いの手伝いに行ったのは、目的があったから。彼らの目的をジンも感付き、皿を手桶の水に浸しながら告げた。 「季珠果はね、弱かったのさ」 この一言から話は始まった。季珠果の一族は本来「戦士の血筋」と言うものらしい。だが、弱い季珠果は爪弾きにされていた。 「それでも、姉は妹を愛していた」 だからこそ『任務』を全うさせることを望んだ。 「弱い身をこの世に晒すくらいなら、護大のために死ね……か」 「そんな! 間違ってるよ」 「古い……護大派の考え方なのだろうな」 羅喉丸の言葉に、否定しか言葉が出ないケイウス。 「で、死ぬことや滅びを怖れる妹。その妹にそんな事を教えたジンが許せねぇ、って」 とんだシスコンじゃねぇか、と靖はため息ついて小声で愚痴る。 「それでも、殺さずありがとう。きっと精一杯生きてくれるよ」 私を憎むことでね、とジンは嬉しそうに笑った。 |