開拓者への招待

マスター名:龍河流

|

|

| ■オープニング本文 開拓者ギルドは、様々な依頼人がやってくる。 が、依頼猫が来ることは滅多にない。 正確には、依頼猫又。 体毛は真っ白け。それは綺麗な真っ白を維持しているから、どこかの家で飼われていると推測される。毛艶も良いし、体格も立派なものだ。毎日、美味しいものを食べているに違いない。 名前はシンノスケ。響きからすると天儀生まれのようだが、自分で名乗る時の発音がジルベリア風。何様のつもりか、様付で呼べとうるさい。 態度はたいそう偉そう。しかし、ジルベリア帝都ジェレゾの開拓者ギルドには、ギルドマスターの相棒である猫又の吹雪が出入りし、こちらの方がより偉そうなので目立たなかった。 ギルドの職員達も、猫又は大抵自分本位で、人の礼儀作法なんぞ知ったこっちゃないケモノだと心得ていた。 故に、シンノスケが依頼だと騒いでも、慌てることなく受け答えしていたけれど、 「あのね、シンノスケ」 『様を付けろと言ってるだろ』 「なんでよ。とにかく、その話じゃ依頼にならないって。住所も分からないし、場所の説明も出来ないんじゃね。あと君、開拓者に報酬出せるの? ご主人は了解してる?」 『ジューショ? ああ、家の場所か? そんなの、その辺でリリアの家って訊けば知ってるはずだ』 依頼の基本の一つ、正式な依頼人になるだろう飼い主がどこの誰か、シンノスケがさっぱり説明出来ないのだ。何をどう訊いても、『皆知ってるはず』と言い返してくる。 いったいこのジェレゾにリリアと言う女性が何人いると思っているんだと、話を聞いていた係員は猫好きにも関わらず、シンノスケの首を掴んで振り回したくなった。 しかし、ここでシンノスケが新たな情報を提供したのである。 『なんでリリアのこと知らないんだ? リリアの息子がソーンで、亭主がコーテーだぞ?』 「えーと、シンノスケ、コーテーさんって苗字なの?」 『コーテーはコーテーだろうが。ソーンはデンカ。あ、コーテーはヘイカも名前だな』 「‥‥シンノスケ、君が言うコーテーヘイカは、もしかしてガラドルフ大帝で、飼い主はリリア・エッケハルト夫人のこと?」 『なんだよ、やっぱり知ってるじゃないか』 リリア・エッケハルト夫人。 はっきり言ってスィーラ城勤めか、貴族階級以外では、事情通だけがなんとか知っている、ガラドルフ大帝の三十年来の愛妾である。 出身は今でこそ上位貴族に数えられているガリ家当主の異母姉となっているが、実際は前当主の庶子で、庭師の母方祖父母に養育されていた。 要するに、歴代皇妃は勿論、他の側室達と比べても、身分や教養、政治や軍事の実績も才能も劣るというより、まったくの無能。あまりに才覚も野心も出番もなさすぎて、多くの貴族から普段はいないも同然の扱いを受けている。 それでも皇子の一人ソーンの母親なので、かろうじて名が忘れられないでいるような女性なのだ。 この人が、シンノスケの飼い主らしい。 「シンノスケ様、馬車は塀の上など走れませんのよ。先に行かれてしまって、道に迷いそうになりましたわ」 『あの道が一番近いんだよ』 「お話も全然進んでおりませんし、これなら馬車に乗っていただくべきでしたわね」 『こいつがわからんちんなのが悪い!』 「ちゃんとした方がいらしてくれて、助かりました」 ちなみに依頼内容は、至極単純。 シンノスケの飼い主、リリア・エッケハルト夫人が、突然開拓者を招待したいと言い出した。 彼女曰く『旦那様と息子が時々お世話になっている人達に、お茶とお菓子をふるまってあげたいの』。 それで、意を汲んだシンノスケが、『開拓者を寄越しやがれ』と依頼に来た。ただし、彼はエッケハルト夫人がいつ、どこに開拓者を招くつもりかも確認せず、いつもの散歩気分でギルドに来たので、話が通じなかったのだ。 でも、依頼内容は本当に簡単。 ジルベリア帝国皇帝の側室が所有するジェレゾ郊外のお屋敷のお茶会に出向いて、楽しい話をする。 エッケハルト夫人は礼儀にうるさくないので、普段着で来て構わないと言っているそうだ。 「えぇ、リリア様はそうおっしゃいましたけれど、お時間が取れれば陛下と殿下もおいでになるかもしれません。あまり破廉恥な服装や不衛生な方は、お茶会の前にこちらでお世話させていただきますわ」 きちんとした依頼に来たエッケハルト夫人付きの貴族女性は、にこやかにこう話している。 |

| ■参加者一覧 / 羅喉丸(ia0347) / 皇・月瑠(ia0567) / 礼野 真夢紀(ia1144) / 和奏(ia8807) / フェンリエッタ(ib0018) / 十野間 月与(ib0343) / ファリルローゼ(ib0401) / イレンカ・S(ic1319) |

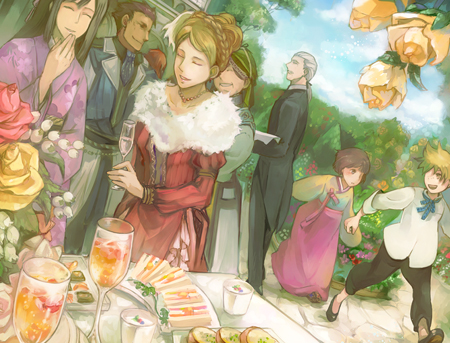

| ■リプレイ本文 お茶会の主催者はリリア・エッケハルト夫人。身分は、皇帝陛下の側室。 正妻ではないから、リリア皇妃ではなくエッケハルト侯爵夫人と呼ぶのが正式だと開拓者ギルドで教えてくれた。今回なら爵位は略して、エッケハルト夫人がまあ妥当なところらしい。 しかし、しかしである。 『リリアー、やつらが来たぞぅ』 指定された建物も見ないうちに、塀の上に様子見に来ていた猫又シンノスケにこう叫ばれては、さてどうしたものか。 せっかく日中のガーデンパーティ用の清楚なドレスで着飾ってきたフェンリエッタ(ib0018)とファリルローゼ(ib0401)の姉妹、男装めいたスーツに仕立ての良いコート姿の十野間 月与(ib0343)がどこか白々とした表情になっても、誰が責めることもないだろう。 仮にも招待客である。奴ら呼ばわりはあんまりだと怒ってもいい。まあ猫又相手にいきなり怒るほど、気の短い者はいなかったが。 それより、 「まあようこそ。楽しみにしていたの。‥‥あら、どうして誰もいないのかしら?」 鉄柵製の門の向こうから、にこやかに顔を出した女性が、門番がいないと不思議がっている。 「少し時間より早過ぎたかもしれませんね」 「ふふっ、私、待ちきれなくてずっとここにいましたのよ」 にこにこと和奏(ia8807)が応じている背後では、 『ねこまたのおじちゃんいたー』 『誰がおじちゃんだ。シンノスケ様と呼べ』 「これ、騒いだら駄目ですよ」 かわいらしい浴衣を着せられた猫又の小雪がシンノスケに向けて伸び上がり、抱っこしている礼野 真夢紀(ia1144)にたしなめられたりしているが、残る六人はこう思っていた。 この女性、ここにいていい人ではないはず。 皆の思いは正しくて、リリアが行方不明だと探し回っていた別邸の人々がシンノスケに呼ばれてきた時には、鉄柵越しというありえない状況でのお互いの自己紹介が終わっていた。 「息子みたいな方も沢山で嬉しいわ」 門が開けられる間に、お付きの女性達に身分を自覚するよう言われていたリリアは、まるで馬耳東風。 やはりにこにこと子供のように無邪気な笑顔で羅喉丸(ia0347)と皇・月瑠(ia0567)、イレンカ・S(ic1319)の三人を見上げていたが、その人と引き比べられていいのだろうかと、三人の方は思っていた。 とりあえず御本人よりよほど大貴族の奥方らしい女官長によれば、本日は『リリア様』と呼んでいいそうだ。 招待を受けた開拓者が八人と大人数ではないので、お茶会は大きな卓を囲んでの形式になった。ファリルローゼは席順を気にしていたが、リリアは席次のことなど考え付かないらしい。 ちなみについてきた小雪は、シンノスケ同様に絹のクッションの上でごろごろ。こっそりついてきたのが門のところで発見されたフェンリエッタの提灯南瓜メルルは、彼女の後方に置かれた椅子の上。皇の提灯南瓜の天照は、『うちの旦那様は口下手で』とちゃっかり卓に並んだ椅子に座を占めていた。 そのくらい砕けた調子なので、本来は非公式の茶会でもうるさい貴族の集まりにおける席次など無視。たまたま広間に案内された順に着席したような次第だ。 卓の上も、ある意味同様の混沌状態である。もちろんリリア側が用意した茶菓もあるが、皆の持ち込んだものが多数あって、溢れんばかりに並べられているのだ。 チョコレートやジルベリア風の焼き菓子は、上等だがどこかの店の品のような雰囲気だ。花の形や模様が入っているのは、主催者の趣味に配慮したものだろう。いかにも手作りのケーキやタルトの飾りにも、小さな花の砂糖漬けやチョコレート、木の実の細工の草花があしらわれている。 そうかと思えば、叉焼包に栗の渋皮煮、芋羊羹に汁粉とジルベリア以外の甘味と軽食も並んでいた。梨と柿は、天儀の収穫物だろう。 変り種は提灯南瓜型の焼き菓子だ。本物が近くにいると、食べていいものか迷う姿である。 やがてリリアが淹れたお茶が、柄が植物である点のみ一致している多種多様な器で供されたが‥‥ 「‥‥‥‥」 「あら、どうかなさいました?」 「‥‥いや、問題ありません」 皇が無言で、イレンカが首を傾げたリリアになんとか返事をしつつも疑問符いっぱいの顔付きで眺めているのは、ずいぶんと大振りな茶碗だった。羅喉丸も神妙な顔付きと見せて、やや引きつった頬を無理やり宥めている風で取り上げている茶碗は、同じ大きさだ。 いやまあ、大柄だったり、筋肉質であるために、掌も相応に大きな三人にはちょうど良い大きさの茶器だが、上品なテーブルクロスに似合わないことといったら、もうこの上はまず存在しない。 「あら、私も各国で色々なお茶をいただいたけれど、この味は初めてだわ」 身長なら女性では随一、でも掌はまあ程々の大きさという月与は普通の茶碗で、三人の戸惑いを見なかった振りで茶を口に運び、その味にうっかりいつもの口調で感想を口走った。幸い誰かに咎められることもなく、これを機に会話が始まる。 普通のお茶会なら主催のリリアが話題を振ってくれるのだろうが、それがないのでここまであまり会話は弾まなかったのだ。 「本当に。爽やかですっきりするけれど、甘みも合うなんて楽しいわ」 「ハーブが色々入っているのに、味や香りが喧嘩していませんね」 こういう話題はおおむね女性が得意なところで、フェンリエッタと真夢紀がどこの産のどういう配合だろうかと悩んでいる。素直にリリアに尋ねるより、自分達で色々推理してから答えを求めたほうがお互いに楽しいから、月与も含めて味談義に花が咲き出した。 しばらくして、あれこれ考えた配合や産地をまとめてみたが、配合はともかく産地の方は大外れ。リリア自身がスィーラ城の庭で育てたハーブでは、そうそう彼女達も思い付くものではない。配合まで一人でやって、これは絶対秘密だとか。 「よそでも飲めるようになったら楽しみがないから秘密にしなさいって、旦那様が。旦那様のお気に入りなのよ」 「そうですか。旦那様のご指示では、しつこくお訊きできませんわね」 リリアがあんまりさらりと言うので、こちらも既婚者の月与が心情は良く分かると頷いた。真夢紀はそういうものなのかと、少女らしく聞き入っている。 フェンリエッタだけは『旦那様』が誰かすぐに察して、この流れでいいのかしらと周囲で給仕している女官達に視線を向けたが、いずれも普通にしていた。この程度で驚いていたら、本日のお茶会は乗り切れぬものらしい。 しかし皇帝も同じものを飲んでいるのかと思うと、妙な緊張を覚えるのはフェンリエッタだけではない‥‥と思うのだが、気にしない者も多いようだ。 男性陣はあいにくと出されたものを遠慮なくいただく、それが何でも驚かないといった方向の才能にいささか偏っていたので、ごく普通に美味しいお茶として楽しんでいた。摘むものには困らないから、勧められるままに遠慮なく手を伸ばす。招かれておいて遠慮するのも、ある意味無作法だ。 一人だけ、ファリルローゼはメルルが卓の上に勝手に手を出そうとするのを止めるのに忙しく、しまいにはメルルを椅子に押し付けて反省させていた。見ただけで『お菓子取りたい、いっぱ〜い』と全身が語っているのが分かる表現力を持つ相手だが、皇子の母君の前で不躾な真似は許せないのが彼女の性分だ。 ついでに、メルルの無作法で妹の躾がなっていないと思われたらどうするのと、目顔でメルルを叱ろうとしたら、リリアがその様をじぃっと見ていたのに気付いた。 「落ち着きがない子で申し訳ございません。まだ子供のようなものでして」 『これだけお菓子があれば、我々は子供に帰るのです。私も主の自慢をすればいいのか、食べていていいのか、たいそう悩みます』 慌てたファリルローゼに助け舟を出したのは、天照だった。こちらは悩むと言いながら、とうに両手に菓子を持ち、口の周りにクリームを付けて、うきうきしている最中だ。あまりのちゃっかり振りに皇も小突く仕草を見せたが、天照が反省した様子はない。 「珍しい南瓜さんね。あなた達って、どこの畑だと育つのかしら?」 『『は?』』 「‥‥妖精らしい。だから畑では育たん」 『頭割っても種なんかありませんからっ』 やっぱり無理なのねとどこまで本気だか分からない様子のリリアに、ファリルローゼはかえってどう言っていいのか分からない。どうしても騎士としての礼法が頭を過ぎるからだ。 皇も口は出したが、その後が続かない。それで、提灯南瓜の出身地の希儀の話を羅喉丸が持ち出した。こちらは服装に泰国衣装を選んだり、すぐさま他の儀の話題を出したりと、主催を喜ばせる準備はしてきたらしい。 大樹ヘカトンケイレスについては、希儀に行って目にしてきた者が次々と自分の感想を言い出す。これはいたくリリアの興味を引いたが、もちろん彼女が見に行けるわけもなく。葉の一枚でも欲しいと言い出しているが、そのために人をやるようなことは考え付かないようだ。 もちろん、誰一人としてそんなものを持参しておらず、それは残念がられたが、あまりの落胆振りに隣席のイレンカが何か一言くらい励まさねばと思った。口が上手くない自覚もあるし、こういう席でのおしゃべりははっきりきっぱり苦手だが、招かれてただ飲食するだけでは失礼に過ぎる。 「本物をよく見たことがある者に、絵を描いてもらったらどうだろう?」 自分で色々育てる人が絵で満足するものかなと、口にしてから内心迷ったが、リリアはそれも楽しそうだと手を叩いて喜んでいた。で、話は『出来上がったら旦那様に見てもらおう』となる。 たいてい何を話していても、どこかで『旦那様に』と出てくるので、いい加減に皆も慣れてきた。 そう。天照やメルルが提灯南瓜菓子を食べている姿を見て笑ったり、希儀以外の天儀や泰国、陽州にアル=カマルといった他儀の話のどれでも喜んでくれるから、段々と気楽に話も出来るようになる。 「以前にお花見をご一緒にとのご要望にもお答え出来ず、気になっていましたの。ね、真夢紀ちゃん」 「ええ。素敵な果樹園を使わせていただいて、ありがとうございました。小雪も随分お世話になってしまって‥‥あの、大丈夫ですか?」 『そう見えるなら、目医者に行け』 多少なりとリリアと縁があった月与と真夢紀が、果樹園での花見のことなど持ち出して、そこからまた植物談義に入りそうだったけれど、それが止まったのはシンノスケの姿のせいだ。 何がどうしてどうなったのか、おなかを出して寝ている小雪の下敷きになって、動くに動けないシンノスケが憎まれ口を叩くので、皆もついつい笑ってしまう。 何人かは、真っ白の猫又同士で仲良くしたらと思いはしたが、言えばシンノスケが怒るのは目に見えていたから黙っている。それで小雪の目が覚めたら、可哀想だ。 「シンノスケも、早くお嫁さんをもらって、そういう可愛い子猫を見せてね」 『今の季節にそんなこと言われても、気分出ない』 「でも吹雪さん一筋に、お変わりはないのでしょう? 今度お会いしたら、ご様子をお知らせしておきますね」 それとも止した方がいいですかと、真顔で尋ねたのは和奏だった。ずっと会話の相槌を打つばかりで、熱心な聞き役に回っていた彼だが、シンノスケとは以前からの顔見知り。ちょっとお役に立ってあげようと思ったようだ。 ところが、これには返事がなく。 『リリア、旦那とソーンが来たぞ』 もう最初からずっと、皆がその呼び方でいいのだろうかと思い続けている遠慮なし口調で、シンノスケがなにやら言ってくれた。 言われたのはリリアだが、それより先に反応したのはファリルローゼとフェンリエッタの姉妹である。 彼女達が勢いよく立ち上がるので、釣られた他の皆が立ち上がった時には、すぐ近くまでガラドルフ大帝その人がやってきていた。背後に付き従っているのがリリアとの息子のソーンだろうとは、初対面でもすぐ分かる。瓜二つとはこのことと言うくらい、年齢の差はあってもそっくりなのだ。 これで血の繋がりがないとは誰も言うまい。そのくらい、よく似ている。 「陛下がお二人に見えて、思わず慌ててしまいました」 その光景に驚いたファリルローゼが危うく転びそうになり、支えた妹ともども皇帝に突っ込みかけた。それで姉妹は恐縮しきりだが、リリアも他の二人も気にした様子はない。 「そうなの。私には全然似ていないのよ。足音もさせずに来るのまで一緒なの。旦那様も、いつも静か過ぎるって言ってますのに」 「お前は出迎えが賑やか過ぎる。たびたび転ばれて、怪我はないかとひやひやさせられる身になれ」 気配を消して歩いてこなくてもいいのにと、皇帝に背を向けた姿勢で迎える羽目になった開拓者達の大半はリリアの主張に賛同していたが、感想が違うのが一人。 「お仲がよろしいのですね」 大変素晴らしいと、心底そう思っている表情の和奏が、皆にも賛同を求めて顔を巡らせた。確かにそれは間違いないが、平然と言える者はなかなかいないだろう。 とはいえ、真夢紀や月与は同意を示すのにためらいはない。意外にも皇も力強く頷いた。 他は異論はないが、そんなあけすけにものを言ってもいいものかとしばし悩んで、リリアが残念そうな顔をするものだから頷いてしまった。 「陛下が甘やかされるから‥‥」 「人のことが言えるのか?」 父子でリリアの態度を悩む会話をされても、どんな顔をしていいものか。 リリアも皇帝の世話を焼くのに夢中だし、もしやここは辞去する頃合かと、半数くらいが視線だけで相談していたのだが。 「いままで、珍しいお話をしてもらってましたの。そうだわ、皆様なら、旦那様がお好きなもののお話も詳しいのではないかしら?」 自分が聞いても分からないから、ぜひ分かる人同士でお話を。そうでなくても、少し聞いてあげてと、リリアが無邪気な申し出をした時、分かる者には分かった。 皇帝の目が鋭く光ったのと、ソーンが『やらかした』といいたげな顔をしたことが。 それからしばらく後のこと。 「皇帝陛下のアーマー好きって、あんなにすごかったんですね」 「時々、堰を切ったように語りだす。いい聞き手がいて助かったな」 先程まで皆が揃っていた卓は、皇帝とリリア、それから和奏の三人のみになっていた。熱弁をふるう皇帝、ひたすら拝聴している二人の図だ。傍にはシンノスケと小雪もいるが、真夢紀が呼んでも起きなかったので致し方なく置いてきた。小雪はまあ、寝ているのでいいけれども。 他の者はソーンと一緒に庭に避難して、お茶会の二次会に突入していた。 「殿下はご一緒なさらなくてもよろしいんですの? その‥‥お久し振りなのでは?」 ファリルローゼがなぜだかフェンリエッタをソーンから庇うような位置で、あちらに同席しなくていいのかと尋ねたが‥‥後半を聞かなければ、誰もが愚問だと思ったろう。あの勢いにさらされるのは、なかなか勇気がいることだ。 しかし、皇族ともなれば親子でも滅多に顔を合わせないのではと遠回しな言葉に、何人かが少しだけ心配そうな表情も見せたけれど、当人は平然としたもの。開拓者と大差なかろうと言われてしまえば、確かにそういう者も多い。 「さあさあ、リリア様のようにはいきませんけれど、お茶を淹れました。お酒もあるそうですが、そちらになさいます?」 四つずつ天儀風の大きな茶碗と普通の茶碗を並べて、月与が緑茶を淹れてくれた。手馴れた様子で給仕をして、提灯南瓜達の世話も焼いている。 「我々より、やはりご家族と一緒が楽しそうだ」 羅喉丸がその茶をすすりながら、広間の様子に目を細めた。ソーンもその点は同意だろうに、アーマー談義に巻き込まれるのは嫌らしい。 「我は母ほど度胸がなくてな」 加えてソーンはなにやら屈託が感じられる一言を口にして、心配そうに見上げた真夢紀の頭を誤魔化すようにぐりぐりと撫でた。大人達は、余計なことは言い出さない。 やがて、薄暗くなってきた庭に夜光虫が放され、幻想的な光景の中で‥‥もとから無口の皇やイレンカのように、誰も何も言わない時間が過ぎていく。 中には家族のことを想っていた者も、少なくはなかっただろう。 |