大海原の向こう側

マスター名:野田銀次

|

|

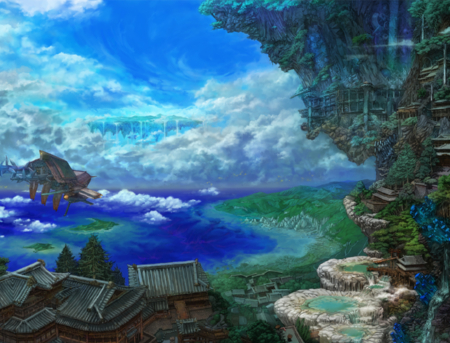

| ■オープニング本文 ●海原越えて 朱藩の南部に位置する平原地帯。 その広大な土地を抜け、青く光る海原に巨大な影を落としながら、一隻の大型飛空船が風を切って進んでいた。 朱藩の首都安州の飛空船駐留基地を飛び立ち、千代ヶ原諸島へと航路を進むこの大型飛空船は、様々な物品や書物などを積んだ定期便だ。 空には眩い太陽が昇り、航行を妨げる風やアヤカシの姿も無く、飛空船は平穏無事な航行を行っていた。 「いやぁ、晴天で何よりですね。いい航行が出来そうです」 操舵師の青年が、眩く輝く海面に目を細めながら言った。 彼の後方に位置する船長席に腰を下ろしている初老の男は、操舵師の背を見守りながら小さく微笑んだ。 「そうだな。理穴での騒動を聞いたときはどうなるかと思ったが。こうして平穏な航行が出来る事を嬉しく思うよ」 船長の言葉に、今度は操舵師が口元を緩めた。 彼らは年の差こそあれど非常に仲が良いと有名で、周囲の同僚達も認める良き相棒であり、また師弟でもあった。 いずれはこの若き操舵師に、自分が今腰を下ろしているこの席を譲る事になるだろうと、船長は常日頃から考えているという。 だが当の操舵師本人は、自分の実力ではまだまだだと思っており、それがより一層船長からの評価を上げる努力へと、自然に繋がっていた。 「そろそろ頃合か‥‥」 船長の呟きは細波の奏でる音色に掻き消され、操舵師の耳には届かなかった。 「‥‥船体のバランスが悪いような‥‥気のせいか?」 操舵師の呟きも同じく、船長の耳には届かなかった。 ●到着、そして 千代ヶ原諸島南端の駐留基地に降り立った飛空船を出迎えたのは、島民の代表者と、その息子達を筆頭にした漁師の一団だった。 この島々に住む人々のほとんどは漁師を生業としており、彼らもまたそうだった。 「お久しぶりです、船長。遠路遙々お疲れさまです」 「いえいえ、これが仕事ですから。荷下ろしを手伝ってくれますかな、お若い衆」 船長と代表が挨拶を終え、船の乗組員と島の若者が協力しながら荷下ろしを始める。 その様子を、物陰からじっと見つめている人影があった。 身を隠している樽から伸びる影の中に、自身の影まですっぽり収まってしまうような、小さな人影だった。 「こら朔坊、またこんなところに入り込んで!」 突如、樽の影に潜んでいた者の背後に、その何倍も大きな影が姿を見せた。 樽の影から小さな人影を引っ張りだし、潜んでいた者の姿は日の光に晒された。元気でやんちゃそうな、小さな少年だった。 「いってて! 引っ張るなよ!」 少年、朔は自身の細腕を掴んでいる筋肉質な厳つい腕の持ち主、漁師の源太を見上げながらじたばたともがいた。 「ここは子供の遊び場じゃないんだ! 勝手に入るなって言われてるだろう!」 「飛空船見てるだけだよ! いいじゃんかよ!」 朔がこの駐留基地にこっそり入り込むのは今日が初めてではなかった。 定期便や、その他の用事で飛空船が駐留基地にやってくる度に、朔はこっそりと敷地内に入り込み、時間の許す限り飛空船を眺めているのだった。 「おや、どうしました?」 朔を追い出そうとする源太と、必死に抵抗する朔の怒鳴り声混じりのやり取りを視界の端に捉え、何事かと寄ってきたのは、操舵師の青年だった。 「あ、いやぁその、この坊主が勝手に潜り込んでまして・・・・」 操舵師は源太が逃がすまいと肩を押さえつけている少年の顔を見て、思わず小さく笑いをこぼした。 「なんだ、朔君じゃないか。久しぶり」 「幸太郎兄ちゃん!」 「は?」 親しげに話しかける操舵師と、それに笑顔で応える朔の姿を見て、源太は呆気に取られて口を開け放ち、間抜けな声を上げた。 朔は源太の手から力が一瞬抜けた隙を突いて振りほどき、操舵師の青年、幸太郎の方へ小走りで駆け寄って行った。 「ここにはばれない様にこっそり来いって言っただろう?」 「こっそりしてたよ! 源太兄ちゃんが空気読まないだけだ!」 仲良く話す二人はまるで兄弟のようで、源太はしばしその姿を呆然と眺め、 「あ、あのー、知り合いですか?」 やがて入り込みづらそうに二人のほうに寄って行った。 「はい、何回か前の定期便で来たときに、飛空船に潜り込もうとしているのを見かけまして」 「ひ、飛空船に!?」 驚き慄く源太を余所に、幸太郎は他愛のない悪戯を微笑ましく見守る大人の様相を保っていた。 その後も源太は色々と二人の話を聞き、これまでも何度か朔が駐留基地に侵入したのを幸太郎が見逃す、もしくは侵入の手引きをしていたということを知った。 特別悪いことをした訳ではないのだし、飛空船に興味を持ってくれるのは嬉しい事だと、幸太郎は笑顔で語った。 「まぁそういうわけですから、朔君のことは見逃してやってください。ちゃんと許可を取れば見学できるように、僕から船長達のほうに掛け合ってみますから、今日だけは、どうか」 源太は仕方なさそうに頭を垂れ、今日だけですよと念を押して仕事に戻っていった。 「と、言うわけで、次回からはちゃんと許可を取ってから入るようにするからな。無断でこそこそするのは今日で終わりだ。気持ちはすごく分かるけど、仕方ない」 幸太郎に言われ、朔は渋い表情を見せたが、素直に頷いて従った。 そして、朔が駐留基地の出口へ向かって足を進めたのと同時に、飛空船の乗組員が一人、幸太郎の方へ駆け寄ってきた。 「操舵師! 来て下さい!」 乗組員の神妙な表情に、幸太郎は只ならぬ雰囲気を感じ、出口へ向かう朔に背を向け、飛空船へと急いで戻っていった。 ●予期せぬ事態 「あちゃー、これは酷いな」 船に戻った幸太郎は、仲間の乗組員達に連れられて、船の中枢部である動力室へとやって来た。 そこに並ぶ浮遊宝珠と風の宝珠の力によって、この大型飛空船は大空を駆け巡ることが可能なのだが、今まさに幸太郎の頭を悩ませている原因もまた、その宝珠にあった。 十三個ある浮遊宝珠の内の五つがひび割れ、光が鈍っていたのだ。 「調子が悪いと思ったらこういうことか‥‥ここに辿り着けたのもギリギリだったな。船長に報告は?」 眉間に皺を寄せながら幸太郎が聞くと、隣に立っていた乗組員が溜息混じりに答えた。 「はい、もう知らせてあります。替えの宝珠も無いので、替わりを持ってきてもらうよう、本土の方に連絡するそうです。何で気付かなかったんでしょうねぇ」 「検査担当の連中、帰ったらこっぴどく怒られるだろうなぁ。しかし‥‥」 乗組員よりも更に深い溜息をつき、幸太郎は自身の不甲斐なさを悔いた。 出発前に気付ければ面倒な事も無く宝珠を交換できたのに、わざわざ替えの宝珠を届けてもらわなければならないという手間をかけてしまうことになってしまった。運行予定も大幅に狂うだろう。 様々な懸念が頭を過り、幸太郎はひび割れた宝珠を見つめながらもう一度、深く溜息をついた。 「‥‥まだまだだな、僕は」 |

| ■参加者一覧 26歳・女・志  鬼島貫徹(ia0694)

鬼島貫徹(ia0694)45歳・男・サ 19歳・女・志 17歳・女・陰 16歳・男・志 21歳・男・サ 17歳・女・志  鞍馬 雪斗(ia5470)

鞍馬 雪斗(ia5470)21歳・男・巫 |

| ■リプレイ本文 ●青と青の間で 懸念されていた天候の悪化も無く、真っ青に染まった空と、透き通るような海面の輝きに見守られながら、八匹の龍は逞しい翼を風に乗せていた。 朱藩本土の平地を抜け、宝珠輸送の任を背負った開拓者達とそれを乗せた龍達は、あらかじめ決めておいた隊列を組み、決して近いとは言えない道のりを着々と進んでいた。 四匹の甲龍が先行し、その後を残り四匹の炎龍が追う形を基本とし、炎龍の内の二匹は両翼へ展開し、宝珠を持つ開拓者を乗せた龍の左右を固めている。 「悪くない風だ。慣らしの飛行にはもってこいというわけか」 炎龍に騎乗し、先行する甲龍の後方を飛行する鬼島貫徹(ia0694)は、誰に言うでもなくそう呟いた。 彼が騎乗している炎龍が呼応するように小さく吼えたが、鬼島は特に反応する事も無く硬い表情のまま正面を見据えている。 「しかし、この小さな宝珠の力で空を飛ぶ事すら出来るとは。恐ろしくすらあるな」 甲龍の常磐に乗る高遠・竣嶽(ia0295)は、預かっている宝珠が入った桐箱を繁々と眺めていた。 底知れぬ力と秘密を持つ宝珠に深い興味を抱いていた彼女であったが、今自分達が海原の上を飛行しているのだという事を思い出し、預かり物に万が一のことが無いようにと、観察したい心を抑えながら桐箱を布で包みなおし、体に括り直した。 「ん〜こういう依頼もたまにはいいもんだな」 一方で、元より大雑把な性格の荒井一徹(ia4274)は自身の乗る甲龍の咆牙の上で背伸びをし、のんびりと寛いでいる様子だった。 気が緩みすぎて落ちてしまわないかと心配になるほどだったが、本人は至って気楽な雰囲気で、終始穏やかな空の旅路を楽しんでいた。 一行の道中はその後も平穏無事を保ち、やがて先頭を行く沢村楓(ia5437)とその相棒である甲龍の轟が、目的地である千代ヶ原諸島南端の島にある飛空船駐留基地を目視で確認した。 「見えてきましたね。飛空船も停まっています」 「ならうちと青紅がお先に行って様子見てきますね」 そう言って先行する甲龍を抜き去ったのは、雲母坂芽依華(ia0879)の炎龍、青紅だった。 大きな翼を羽ばたかせて加速し、一気に駐留基地へ接近すると、その周囲を旋回して危険が無いことを確認しながら、迎えに出てきた基地の人々に到着の知らせを送った。 「か、風が当たって‥‥さささ寒いでござる‥‥そろそろ限界でござる‥‥早く降りたいでござる」 主である四方山連徳(ia1719)がガタガタと体を震わせているのを、その背に感じている炎龍のきしゃー丸が心配そうな声を上げ、それを聞いた一同は雲母坂から安全確認完了の知らせを受けると、急いで駐留基地の広い降下場所に龍を降ろした。 「おお、開拓者の方々、ようこそお出でになった。私が依頼をした船長の井堂総衛門です。急な依頼、受けて頂けて本当に助かりました。ありがとう」 誰よりも先に開拓者達の前にやって来た船長は、年季の入った帽子を取って深々と頭を下げた。 後に続いてきた船員達も一様に申し訳なさそうな表情で頭を下げている。 「いえいえ、お気になさらずに。では、こちらが預かってきた宝珠です、どうぞ」 雪斗(ia5470)がそう言って預かっていた宝珠を取り出すと、他の開拓者達も一歩前に出てそれぞれの預かっていた宝珠を差し出した。 船員達がそれを受け取り、船長の指示ですぐに宝珠を飛空船へと運び込んだ。 「来ていただいて早々ですが、我々はすぐに宝珠の取り付けと各部の再点検にかからなければなりません。お構いできなくて申し訳ないが、ゆっくり寛いでいてください」 そう言い残して船長もその場を去り、残された開拓者達は徐にそれぞれの自由行動を開始した。 「さて、では雪斗殿、一徹殿、行きますか」 まず最初に動き出したのは、雪斗と一徹の共通の友人である幻斗(ia3320)だった。 相棒の甲龍、銀防甲守を引き連れ、駐留基地の一角にある龍専用の管理小屋へと向かって歩き出し、雪斗と一徹もそれぞれの龍を連れて後に続いた。 他の開拓者達も皆龍を小屋へ預けるために移動し、発着場はしんと静まり返った。 そんな中、誰もいなくなった発着場をじっと見つめたまま固まっている者が一人いた。 「‥‥す、すげぇ。あれが龍‥‥かっこいい‥‥」 またしてもこっそりと駐留基地に入り込んだ朔は、龍に乗った開拓者達が到着してからの一部始終を全て見ていた。 彼の目は、飛空船へ向けられていた時よりも一層輝いており、胸の鼓動は一際高鳴っていた。 しばらくその場で余韻に浸っていた彼だが、やがてハッと気付いたように立ち上がり、どこかへ向かって一目散に走り出した。 ●子供達と龍 「うわーすげー! 龍だ龍だーー!」 「本物だぁ!」 「ほんとに飛ぶの?」 開拓者達と龍が小屋に着くや否や、待ち構えていたかのように大勢の子供達が群がってきた。 龍に対して恐れることなく雪崩れ込んでくる子供達に若干驚きながらも、開拓者達は快く子供達から投げかけられる質問や、迂闊に龍に触れようとする子供達の相手をした。 「よし、ほなうちらと遊びたい子はこっちゃへおいでやす〜」 小屋の入り口をいつまでも塞いでいる訳にもいかないので、雲母坂が手を上げて子供達を広い場所へと誘導し、そこで相棒の青紅と共に子供達の相手をすることにした。 それに続き、四方山ときしゃー丸、高遠と常磐もそちらへ寄っていき、龍を交えた子供達との交流に加わった。 「はい、そっと撫でてあげて。そうそう、そんな感じ」 子供達が常磐の固い皮膚を撫でると、大人しい性格の常磐は気を損ねることなく、むしろ自ら顔を突き出しては撫でてもらってさえいるようで、非常に機嫌が良さそうだった。 「危ないから勝手に触っては駄目でござるよー。ガブッとされちゃうかもでござるよー‥‥」 子供達の目線に合うようにしゃがみながら説明する四方山の頭に、後方から噛り付くきしゃー丸の姿を見て、子供達は思わず笑い出した。 「‥‥ね、こんな風に齧られるでござるよ。‥‥地味に痛いでござるよ」 そんな微笑ましい光景を後ろの方から見ていた沢村は、どうやって輪に入っていったら良いか分かりかねていた。 あまりこういった事に馴染みが無いせいか、今一歩踏み出せずにいる。 「ねーねー、お姉ちゃんの龍にも触らせてよ」 そこへ数人の子供達が寄ってきて、沢村の後ろでじっとしている轟を指差して言った。 沢村は一瞬戸惑ったが、すぐに気を戻して子供達を轟の前へ通した。 刺激しすぎないようにだけ注意し、そっと撫でさせてやると、轟は抵抗することなくじっとそれを受け入れた。 「よし、ヘファエストス。君も撫でてもらうかい?」 雪斗とその相棒のヘファエストスも加わり、温厚な性格だが人懐っこくも無いヘファエストスは、子供達の小さな手に撫でられてまんざらでもない様子だった。 その隣では一徹の咆牙が、集まってきた子供達の体に頬を摺り寄せ、幻斗と銀防甲守も横に並んで子供達との触れ合いを楽しんでいる。 「咆牙が頬を摺り寄せるのは懐いてる証だぜ、良かったな坊主達」 「ふふふ、上手ですよ、そっと撫でてあげてくださいね」 普段見ることの出来ない龍の雄姿や開拓者達の交流を、子供達も、そして開拓者達も存分に楽しんでいるようだった。 「ふむ、こちらはこれで十分のようだな‥‥我が炎龍よ、俺は行くからな。大人しくしていろよ」 その様子を見守っていた鬼島はそう言うと小屋の中に待機させた自身の炎龍の所へ行き、軽く頭を撫でてからその場を離れた。 宝珠を届け終えたその時から、彼の興味は別のある物にだけ注がれていた。 今まさに彼はお目当てのそれの方へと一人で歩き始めたのだった。 その背には、何か野望めいた影と、幼い好奇心が合わさったような妙なオーラが漂っていた。 ●洋菓子パニック それからしばらくして、開拓者達は子供達に案内されて島の中を歩いて回る事になった。 だが、ぞろぞろと連れ立って歩いていく開拓者達の輪からはずれた開拓者が三人だけいた。 幻斗、雪斗、一徹の三人は、飛空船の乗組員や子供達に振舞うためのお菓子作りを計画しており、子供達が離れていった今の内に作ってしまおうということになった。 駐留基地の宿舎に備え付けられていた台所や料理器具を借り受け、持参していた材料を取り出し、幻斗を中心にして、三人は調理に取り掛かった。 「一徹殿、これを掻き混ぜておいて下さい。雪斗殿、先ほどお頼みしたものは‥‥」 三人の息の合った作業は着々と進行し、予想していたよりも早い時間で、甘い香りの漂う美味しそうな洋菓子が沢山出来上がった。 「よっしゃ、良い感じに出来たなぁ。皆の反応が楽しみだ。‥‥で、この、なんだ? プリンだったけ? 初めて見るが中々斬新な菓子だなぁ」 ずらりと並んだ薄黄色の柔らかな洋菓子、ジルベリア輸入のレシピで作ったプリンを見渡し、一徹は額の汗を拭う仕草をして誇らしげに胸を張って見せた。 「僕も初めて見ます。島の子供達も中々こういったお菓子を食べる機会は無いでしょうしね。喜んでもらえると嬉しいです」 雪斗も調理道具の片付けをしながら同意して頷いた。 どこから仕入れたレシピなのか、ジルベリアでもまだあまり知られていない珍菓子らしい。 「しっかり味見もしましたし、きっと喜んでもらえますよ。じゃあ、皆が戻ってくるまでにしっかり片付けて、いつでも振舞えるように準備を‥‥」 片付けに加わろうと意気込んだ幻斗の動きが瞬時に止まったのを見て、雪斗と一徹は表情を凍らせた。 嫌な予感がする。そう思って幻斗の視線が釘付けになっている方へ恐る恐る二人も視線を向けた。 「‥‥猫‥‥」 キラキラと輝く視線のその先には、一匹の黒猫の姿があった。 台所に設けられた窓の外。山積みにされた物品の上に、ゆったりと寝そべっている。 途端、幻斗は先ほどまでの温和な雰囲気を自ら打ち壊し、物凄い勢いで台所を飛び出し、驚いて逃げ回る猫を追いかけ始めた。 辺りの物を弾き飛ばしながら走り回る幻斗の去った後には、木箱や樽、その他様々な物品が散らばっている。 「わわわわ! 幻斗さん! 待って!」 「待てぇぇぇ! 帰ってこぉおおおい!」 雪斗と一徹も後を追い、静かになったはずの駐留基地は一気に騒々しさを取り戻した。 物の倒れる音、転がる音、三つの足音。 不協和音のように繰り返される騒々しい音の発生源を小屋の窓から見守りながら、銀防甲守、咆牙、ヘファエストスの三匹はまるで呆れたかのように長い首を項垂れていた。 ●大人子供 操舵師、衣澄幸太郎の計らいで、その日は島の子供達に飛空船の中を公開することになった。 今までこっそり駐留基地に入り込んでいた朔以外にも、島の子供達は飛空船にはとても興味があり、開拓者達のところへ行かなかった子供達のほとんどは飛空船に集まっていた。 そして。幸太郎に先導され、広い船内の端から端まで見て回る子供達の中に、二人の異質な者の姿があった。 「うわぁ、飛空船なんて中々乗る機会おへんどしたさかい、新鮮やわ〜」 「ふぅむ‥‥素晴らしい船だ。俺もいずれはこのような、いや、これ以上の武装飛空船を‥‥」 「鬼島はん、何ぶっそうなこと言ってはるんですか。子供達の前どすえ?」 子供達の後ろから、その倍以上ある背丈の鬼島と、それより少し低い背丈の雲母坂が、何故か一緒に続いて歩いていた。 二人とも飛空船に非常に興味を持っており、鬼島は龍を小屋に預けるや否や真っ先にここへ来ており、雲母坂は子供達が島の案内に出た時に一人だけ抜け出してここへ来ていたのだった。 「ここが動力室。今は作業をしているので中までは見せられないけど、この中に沢山の宝珠があって、その力でこの大きな飛空船は空を飛んでいるんだよ」 幸太郎の説明を熱心に聞く子供達の目はきらきらと輝いており、その後ろに仁王立ちしている鬼島の目はぎらぎらとした炎を宿していた。 「すげーなー飛空船。びゅーんって飛ぶんだよなー」 「速いんだぜーこれ。俺見たもん」 足元で話していた少年達の会話を聞き、鬼島は炎を宿した瞳をそちらへ向けると、勢い良くしゃがみこんで少年達と目線を合わせ、驚く少年達に向けて語りだした。 「フン、甘いな小僧共。この手の飛空船は速ければ良いというものではないのだ」 若干滑稽ですらあるその光景に、雲母坂と幸太郎は思わず苦笑を漏らした。 だが鬼島はそんな事気にも留めずひたすらに子供達を相手に語り続け、子供達は驚きながらも真面目に頷きながら聞いていた。 「‥‥そういえば、朔君来てないな」 ふと、この場に誰よりも先にやって来そうな子の姿が見えないことに気付き、幸太郎はその場にいる大勢の子供達をぐるりと見回した。 だがやはりその中に朔の姿は無く、幸太郎は僅かに不安な気持ちになったが、やがてある理由に思い当たって納得し、それ以上彼の存在を探す事はしなかった。 「じゃあさじゃあさ、おじちゃんは飛空船造ってるところ見たことある? どうやって造ってるの? 材料はどれくらいあるの?」 「‥‥‥さぁ衣澄よ、次の案内を頼む」 「鬼島はん‥‥」 ●夢見る瞳 島内巡りを終えた開拓者と子供達が駐留基地へ戻ると、幻斗らの用意した未知の菓子、プリンの甘い匂いが彼らを出迎えた。 開拓者も子供達も最初こそ初めて目にするプリンの姿に驚きと怪訝さを感じていたが、混じり気のない笑顔で勧めてくる幻斗達に背を押されて一口食べるや否や、先ほどまで胸の中にあった不安は全て消し飛び、甘味に魅了された心だけが後に残った。 子供達もすぐにプリンを気に入ったようで、後から合流した飛空船見学組の子供達も、美味しそうにプリンを口に運ぶ友人達の姿を見ると、我先にと残っているプリンに手を伸ばした。 その様子を微笑ましく見守る幸太郎は、視界の端に開拓者と一緒にプリンを食している朔の姿を見つけ、思っていた通りだと頷いた。 朔はずっと開拓者達と一緒に居て、龍との触れ合いや、初めて会う開拓者という存在との交流を楽しんでいたようだった。 幸太郎はそれを少し寂しくも思ったが、同時に嬉しくもあった。 自分の年齢の半分も無い朔が、初めて見るもの、触れるものに興味を持つのは当然のことで、それを喜ぶことは、朔を弟のように思っていた幸太郎にとって当然のことだった。 「それでその時に私は‥‥」 「う〜ん、ちょっと皆には難しいかな‥‥?」 沢村の真面目すぎる話に子供達がついていけなくなっていたところを即座に高遠がフォローしたのを見届けると、幸太郎は静かにその場を離れた。 明日の朝、万全の体制で飛ぶことができるように、やっておくべきことは沢山ある。 楽しげな笑い声を背に、幸太郎は一人、飛空船へと戻っていった。 ●いつの日か 翌朝早く。飛空船駐留基地には、新たな宝珠を搭載した大型飛空船の乗組員。雄々しい龍の傍らに立つ開拓者達。そして彼らを見送りに集まった島の人々の姿があった。 「わざわざ見送りに来て下さるとは。ありがとうございます」 船長が一歩前に進み出て礼を言うと、ある婦人が首を横に振って答えた。 「この子達がお世話になりましたから。皆さんにも、そして開拓者さん達にも」 婦人の隣に立って手を振っている子供達に、開拓者達は笑顔で手を振り返し(一部例外もいるが)、それを見た他の子供達も一斉に手を振り出した。 「さて、船長。名残惜しいですが、そろそろ行かなければ」 幻斗に言われ、船長は小さく頷くと、乗組員達を船に向かわせ、出航の準備を始めた。 開拓者達も一人一人相棒達の様子を確認し、声を掛け合った。 「では皆さん、またお会いしましょう。困ったときはいつでも呼んでください」 常磐の頭を撫でながら、高遠は島の人達の方へ向き直って言った。 それに続いて他の開拓者達も別れの言葉を口にし、そして再会の約束を付け加えた。 「よし、船の出港準備が整ったようだ、行くぞ」 今にも飛び立たんとしている飛空船の様子を察した鬼島は、名残惜しそうにしている仲間達に声を掛けた。 皆すぐに気持ちを切り替えて龍に騎乗し、相棒達の翼を大きく広げて羽ばたかせた。 ゆっくりと上昇していく飛空船の周囲を囲むようにして飛び立つ龍達の姿に、子供達は大きな歓声を上げた。 「またね〜〜!! また遊んでね〜〜!!」 一際大きく手を振る朔の姿を見つけ、幻斗や雪斗、高遠は再び手を振り、雲母坂と一徹は大声で返事をし、鬼島と沢村は静かに頷き、四方山はきしゃー丸の咆哮に合わせて大きく手を突き上げた。 他の龍達も呼応するように鳴き声を上げ、子供達は興奮したように飛び上がりながらより一層声を上げ、手を振って見送った。 少しずつ少しずつ龍達の鳴き声は聞こえなくなっていき、やがてその姿も見えなくなってしまった。 無事に問題なく飛行できていることに安心し、船長や幸太郎、その他の乗組員達はホッと胸を撫で下ろした。 「各機関異常ありませね。これなら問題なく帰れそうです」 船の舵を取りながら、幸太郎は肩の力がどっと抜けていくのを感じていた。 そのせいで緊張感が抜けきってしまわないように自身の頬を軽く叩き、じっと進路を見つめ直した幸太郎の背を見守りながら、船長は確信にも近い感覚を覚えていた。 どこか疲れたような雰囲気の背中には、昨晩遅くまで船に残って念入りな点検を続けていた彼の背負っている責任感や、これから先に担うべき様々なものの面影が垣間見えていた。 「‥‥幸太郎、疲れているか?」 何気ない様子を装って問いかける船長に、幸太郎は焦りつつ答えた。 「い、いえ‥‥そんなことは‥‥」 船長は少しだけ間を置き、緊張している幸太郎に呟くように返した。 「帰ったら話がある。が、今は緊張などせず、お前らしく航行をするんだ」 「‥‥はい!」 力強く返事をする幸太郎に僅かな微笑みを返し、船長はもうあまり長くは居られないであろう船長席の背もたれに深く座り直し、飛空船が進む長い航路の先へそっと視線を向けた。 青い空と青い海。太陽の光で眩しく輝く道筋が、船長の目には確かに見えていた。 |