【泰動】遠い呼び声

マスター名:猫又ものと

|

|

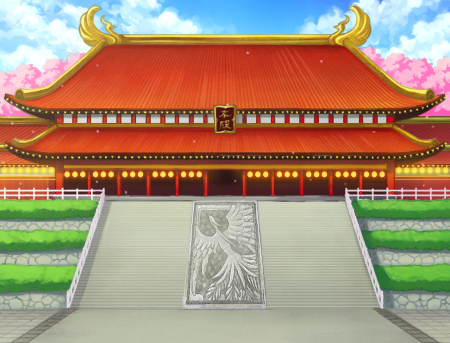

| ■オープニング本文 ●世をしのぶ 天儀西に位置する国、泰。 その泰から、春華王が天儀へ巡幸に訪れているという。 「こちらでは、お初にお目にかかります。茶問屋の常春と申します」 少年がそういって微笑む。 しかし、服装や装飾品こそ商家の若旦那と言った風であるが、その正体は、誰であろう春華王そのひとである。 「相談とは他でもありません」 その泰では、近年「曾頭全」と呼ばれる組織が暗躍している。そこではもう一人の春華王が民の歓心を買い、今の春王朝に君臨する天帝春華王を正統なる王ではない、偽の王であると吹聴して廻っていた。 だが宮廷の重臣らは危機感が薄く、動きが鈍い。彼は開拓者らと共に、宮廷にさえ黙って密かにこれを追っていたが、いよいよ曾頭全の動きが本格化してきたのである。 開拓者ギルドの総長である大伴定家が小さく頷く。 「ふうむ。なるほど……」 「是非とも、開拓者ギルドの力をお貸しください」 ●伝承 ――まず混沌の暗闇があった。 これが空であり、万物の道(タオ・原初)である。 彼ははじめ、混沌の中で深い眠りに沈み、姿は持たなかった。 まどろみから目覚めた彼は、自分が混沌の中にいることを知ったと共に、混沌を認識している己自身という存在を発見した。 彼が自分という存在に名前を付けた時、彼は姿を持った。 姿を持った彼は、混沌にもまた名前を付けたいと考えたが、混沌は混沌であるがゆえにただひとつであり、名前をつけることが叶わなかった。 そこで彼は、混沌を白と黒に境界を設け、白を持ち上げて天、黒に座してこれを地と名付けた。ここから天地が始まった。 彼は地に線を引いて山と海に別け、天に線を引いて昼と夜に別け、自らの身体から、精を作り、龍を作り、人を作り、そのようにして少しずつ線を引き、世界を切り分けていった。 彼は、最後におおきなあくびをすると、天と地が再び交じり合わないよう、天を支えて眠ることとした。 ――人が自他を認めるのは、彼が切り分けて境界を引いたが故である。 時にひとつにならんとするのは、元はひとつであったが故である――。 ●遠い呼び声 「穂邑ちゃん、お疲れ様。無理しないで休んでいいからね」 開拓者の気遣う言葉に、ありがとう、と笑顔を返す穂邑(iz0002)。 彼らは、春華王の願いを受け、天帝宮の大図書館で調べ物を行っていた。 ――泰国の天帝宮。その地下深くに広がるという遺跡。 そこに何があるのか、どのようになっているかは殆ど分かっておらず。 本格的に探索する前に、図書館にある資料で調べておこうという話になったのだ。 図書館は本当に広くて、該当の資料を探すのも大変だったけれど。 ここにやって来た多くの開拓者達の努力で、少しづつではあるが新たな事実が分かって来ていた。 「皆、凄く頑張ってますね。私も頑張らないと……」 うん、と頷き本を両手で握りしめた穂邑。立ち上がろうとしたその時――。 ――……。…… ……――。 突然聞こえて来た声。 それは静かで、深く、魂を揺り起こされるような妙なる音色。 言葉ではない。けれど、確かに声がする。 「……声?」 驚いて本を落とした穂邑。異変に気付いて、開拓者達がやってくる。 「穂邑、どうした?」 「声がするんです。下の方から……」 「下?」 ――……。…… ……――。 「ほら、また……」 「……私には聞こえないわ。あなた聞こえた?」 「いや……聞こえないな」 「私にも聞こえません」 穂邑の様子に顔を見合わせる開拓者達。 「呼んでる……」 「穂邑、大丈夫か?」 開拓者の言葉に頷きながらも、どこか遠くを見ている穂邑。 ふと、開拓者達の胸に浮かび上がる一つの可能性。 穂邑にしか聞こえぬ声。 今回の『声』も、以前と同じものだとしたら。 その『声』の主は……。 「精霊か、神の声、でしょうか……?」 「……そうだと思います」 自分を気遣い、支えの手を差し伸べる開拓者に、穂邑はこくりと頷く。 ――以前、これに似た『声』を聞いた。 今回の事象も、己の身に宿る『神代』の力故なのだとしたら――。 本当は、まだ少し怖い。 怖いけれど、開拓者仲間の皆が、一生懸命守ってくれた自分の力から、逃げてはいけないと思うから……。 「……私、声の主を探しに行きたいんです」 「急に何言い出すの。地下には何があるかまだ分かってないのよ? あなたの身に何かあったらどうするの」 「それでも、呼んでいるのなら……きっとそこに何かあると思うんです。一緒に行って戴けませんか?」 驚く開拓者に、きっぱりと答える穂邑。 続く沈黙。 開拓者の一人が、深々とため息をついて……。 「まあ、いずれにしろ地下遺跡に探索に行くことになるんだ。ここは穂邑に乗ってみるのも悪くないかもしれんぞ?」 「そうですね……」 「あーもー。仕方ないわね……。分かったわ。行きましょう」 何だかんだ言いつつ、力を貸してくれる仲間達。 穂邑は、彼らにありがとう……と頭を下げる。 ――そうしている間も、『声』は響き渡っていた。 |

| ■参加者一覧 21歳・女・魔 17歳・女・巫 22歳・男・騎 30歳・男・魔 14歳・女・泰  ヘイズ(ib6536)

ヘイズ(ib6536)20歳・男・陰 13歳・男・砂 11歳・女・砂 |

| ■リプレイ本文 地下遺跡の通路。その壁には点々と光源宝珠がついており、灯りが必要ない程度には明るい。 この宝珠は誰も訪れないこの遺跡を、永い時間、昼夜問わず照らし続けてきたのだろうか……。 「地下には、夜が訪れない……か。なるほど。興味深いな」 「伝承は本当だったんですね……」 ふむ、と納得したように頷くルヴェル・ノール(ib0363)に目を輝かせる柚乃(ia0638)。 「わざわざ灯りを用意してくれているとは親切なことだ」 「これって親切っていうのかなー。でも、これなら松明要らなかったかもね」 宝珠を見上げて淡々と言う竜哉(ia8037)に、蓮 神音(ib2662)が宝珠から宝珠までの距離を調べながら苦笑する。 「まあ、何が起こるか分からんからな。あったに越したことはない」 「そうですね」 現在時刻を確認しながら呟く竜哉に、短く答えたアズラク(ic0736)。朝比奈 空(ia0086)が穂邑(iz0002)の顔を覗きこむ。 「穂邑さんは、万が一の時の治癒をお願いしますね。くれぐれも無理をなさいませんよう……いいですね?」 「はい。……無理を言って付き合わせてしまってごめんなさい」 「謝罪は必要ありませんよ。無理を言われた覚えもありませんし」 申し訳なさそうに頭を下げる穂邑に穏やかな目を向ける空。 そうでしょうか……と続けた穂邑に、衛 杏琳(ic1174)が頷きながら真剣な眼差しを向ける。 「ああ。立ち向かう機会を与えてくれて感謝している」 ――本当は、怖い。 火や、それに伴うものに対する恐怖は抑えられる。 目にした故郷を揺るがすこの事態。同胞や民が傷つくのではないかと言う不安。 奥底から恐怖を煽られて、拭いきる事が出来ない。 それと同時に、強く湧き上がるのは……安堵感を与えてくれる同胞と、大事な民を守りたいという気持ち。 それを叶える為に――行かねば。 ――これは、逃げて済む事ではないはずだ。 杏琳の目に宿る深い決意を感じたのか、頷く穂邑。ヘイズ(ib6536)が彼女の肩の上にいる狛犬達を撫でながら続ける。 「穂邑は一度言い出したら聞かねえもんなぁ。いいぜ。付き合ってやるさ! どこまでもなあっ」 「あっ。ヘイズさんずるい。柚乃も狛犬さんモフりたいですよー。穂邑ちゃん。地上に戻ったら皆で美味しい物食べにいきましょう♪」 その為にも無事帰還しましょうね……と続けた柚乃。そして、それに賛同するヘイズの屈託のない笑み。変わらぬ仲間達に、穂邑から笑みが零れる。 「……はい。ありがとうございます」 「……穂邑さん。今も、声は聞こえますか?」 空の問いに、頷く穂邑。ルヴェルも確認するように続ける。 「不快な感じや、焦りは感じないかい?」 「そういった感じはないですが、とにかく呼ばれているような……」 「呼んでいる、か。あまり時間はないのかな……」 「それは困りますね。では急ぐとしましょうか」 ぽつりと呟く竜哉。 先を示したアズラクに頷き返した開拓者達は、未踏の地へと進んで行く。 長く続く遺跡の道。 罠を確かめる為に、先頭を行くアズラクと杏琳が手にした武器で床や壁を叩く。 返って来るコツコツという軽い音。材質は、木でも土でも、石でもないように見える。 その上、微妙な傾斜が続いているようで……等間隔に続く光源宝珠と、変わらぬ風景も相俟って、方向や時間の感覚と言ったものが徐々に狂って来る。 「……何か、気持ち悪いな。今下ってるんだよな?」 「下に向かってるはずだよー。うん。間違いない」 頭を掻くヘイズに、徐に地面に鞠を置く神音。 彼女の言う通り、鞠は進行方向に転がって行く。 「進み始めて、そんなに時間も経っていないな」 そして、懐中時計で時間を確認する竜哉。 事前の調査で、感覚が覚束なくなると分かっていたから持って来たのだが、正解だったようだ。 「これも侵入者への対策なのかね。だとしたら大したものだが……」 遺跡の地図を作成しながら呟くルヴェルに、柚乃が首を傾げる。 「地下遺跡は千五百年昔……神話の時代から存在するようですね」 「その割に風化した様子がないな……」 呟く杏琳。 苔などが生えているかと思ったが、そう言った事はなく、劣化した様子も見られない。 遺跡が存在した年月を考えたら、変化がなければおかしいくらいなのだが。 ここは、自分達の知らぬ技術で作られているのだろうか……。 今の所聞こえて来るのは、二人が床や壁を叩く音と、仲間達の足音だけ。 今のところ罠らしきものもなく。その静けさが、返って不気味だ。 「……それにしても、穂邑おねーさんに聞こえる『声』、一体何だろうね」 「呼んでいるのは……きっと伝えたいことがあるから、だと思うの」 沈黙を破る神音の声に、首を傾げる柚乃。 杏琳も遺跡の壁から目を離さぬまま口を開く。 「……軍師、羌大師も穂邑殿のように、『声』をお聴きしたのかもしれないな」 「羌大師……初代春華王を補佐した軍師様でしたっけ」 空の声に頷く杏琳。 軍師『羌大師』は、精霊の力を自らに宿し、その声の命ずるままに従って黄帝の春王朝建国を補佐したと伝えられている。 軍師が従った『声』というのは、穂邑を呼んでいる『声』と同じものなのではないか……? 彼女の呟きに、ルヴェルがしきりに頷く。 「面白い推理だな。確かに、泰国を覆す事態が起きている『今』なら、聞こえても不思議じゃない」 「だとすると、祀られているのは精霊ってことになるのかね」 ふむ、と腕を組む竜哉。空も白魚のような手を頬に当てる。 「祀っているというより、封印しているようにも見えますね。わざわざ上に建物を建てていますし……」 「例の伝承……そこで彼は、混沌を白と黒に境界を設け、白を持ち上げて天、黒に座してこれを地と名付けた。ここから天地が始まった……だっけ。まるで陰陽師の理だな」 続いたヘイズの声。 陰陽師の背負う太極に似た思想。 陰陽の原点はこの国にあるのかもしれない……と思う。 ――一つに還る。 人に対するもう一つ。あるとしたらそれは何か? 天敵……アヤカシ、ということになるのだろうか――。 「愚にもつかない想像だ。集中しないとな」 考えを振り払うように頭を振った彼。それを手伝うように、アズラクが口を開く。 「ともあれ、ここにそういった存在がいるのであれば、どこかに祭壇や、まじないの様なものがある筈です。それを見つけられれば、『声』の主の手掛かりになると思います」 彼の尤もな言葉に、頷く仲間達。 そんな話をしているうちに、大分進んだらしい。 開拓者達の目の前に、分岐が現れる。 「さて。運命の分かれ道……というのもどうかと思うが。どっちに行く?」 振り返る竜哉。アズラクが両方の道に小石を投げる。 反響する軽い音。杏琳が耳を澄ませて聞き入る。 「左右で若干違う気がするな」 「そうですね……」 バダドサイトで視力を上昇させたアズラク。可能な限り奥を見つめ……仲間達に向き直る。 「……確実ではありませんが、左の道は行き止まりになっているようです」 「見えないのか?」 「ええ。光源が途切れていまして……穂邑さんは、どちらの道だと思いますか?」 分岐に印をつけながら首を傾げるルヴェルに、頷き返すアズラク。急に話を振られて慌てた穂邑だったが、『声』がどちらから聞こえているのか問われていると理解したらしい。 「無理はしないでいいからな」 「大丈夫ですよ」 気遣いを見せるヘイズに、笑顔を返した穂邑は、目を閉じて意識を集中する。 「えーっと……こっちですかね。多分……」 おずおずと右を指差す彼女。 消え入りそうな声。自信がないのだろう。 「じゃあ、こちらへ行ってみましょうか」 「大丈夫。間違っていたら戻ってくればいい」 そんな穂邑を元気づけるように続けた空とルヴェル。 「よーし! じゃあ行きましょう!」 「あ、ちょっと待って下さい。念のため灯りを用意しましょう。アズラクさんが見た通りなら、光源がないみたいですし」 ささっと地図を書く神音の元気な声に、カンテラに火を灯す柚乃。仲間達も頷き、右の道を進む。 右の道に入って間もなく。その妙な音に気付いたのは杏琳だった。 「……今、何か音がしなかったか? 扉が開くような……」 「え? 柚乃は……」 ゴゴゴ……バタン! バタンバタン! 何か言いかけた柚乃。 その声は続いた音にかき消され、開拓者達に緊張が走る。 光源宝珠が途絶えた場所。 見ると、壁に人が通れるくらいの穴が開いて、そこから人型の何かが飛び出してくる。 青白い肌に鋭い犬歯。 彼らは開拓者達に向き直ると両手を突き出し、背筋を伸ばす。 「僵屍……! 四体来るぞ!」 「やれやれ、お出ましか」 杏琳の厳しい声に応えるように、竜哉が黒い鋼線を展開する。 「皆さん。遺跡を破壊しないように、手早く、確実に仕留めてください」 「ハハハ。言ってくれるねー! ま、やるっきゃないんだけどさ」 「あ、穂邑おねーさんは下がってて下さいね!」 さらりと難しいことを要求するアズラクに笑いながら、穂邑の前に踊り出るヘイズと神音。 「聖なる光よ。彼のものに宿れ!」 ルヴェルの詠唱で仲間達の武器が光を纏い、そして柚乃の高い歌声が共鳴現象を引き起こす。 これが、開戦の合図となった。 「白き雪よ、埋め尽くせ。針となり、刃となりて、切り刻め……!」 空の詠唱と共に生じる激しい吹雪で吹き飛ばされる僵屍達。 裂傷を負いつつも、彼らはすぐさま立ち上がる。 「食らえ……!」 青みがかった銀の短銃を構える杏琳。サリックで連続で弾を充填し連撃するが、僵屍が止まる気配はない。 そこに叩き込まれる、竜哉の鋼線。 生きているように動くそれは空を切り裂き、僵屍の身体を面白いように切り刻んで行く。 ……が、僵屍は手足を失いながらも、なおも前進しようとする。 通常の僵屍であれば、とうに動かなくなっているはずだ。 「ほう。普通の僵屍とは違うみたいだな」 「感心してる場合じゃないって……遍く疾く律令の如くせよ!」 炎を操る式を召還し、火輪を飛ばすヘイズ。 「消えろ……!」 「そーれ! どーん!!」 火で焼かれ、切り刻まれた身体故に平行を保てないのか。ガクガクとした妙な動きを続ける僵屍を、アズラクの槍と神音の拳が貫いて……ようやく彼らは、動きを止めた。 「沢山の僵屍……まるでお墓みたい。眠りを妨げし者を排除せんと……え、もしかして柚乃達って墓荒らし?」 僵屍達が倒れ、静寂が戻る通路。はたと我に返る柚乃を見て、ルヴェルが笑いを噛み殺す。 「いや、これは防人だろうな」 「防人……ここを守るための守護者、ですね」 「精霊を守るのが『僵屍』ってのは、少し解せない話だけどな」 彼の呟きに、頷くアズラク。竜哉が肩を竦めながら続ける。 「僵屍達の服……これ、かなり昔のものじゃないですか?」 「そうだな。形も古いが、使われている素材も今とは違う」 倒れた僵屍達を見つめていた空の確認するような声に、頷く杏琳。 彼女自身、この国で生まれ育ったが……僵屍達が着ている服は古文書でしか見たことのないものばかりだった。 「ん? ……ってことは、この僵屍達は、何者かによって遥か昔にここに封じられたってことか?」 「僵屍とて、元は人間だ。わざわざ作られたとは、あまり考えたくはないがな」 ヘイズの予測は概ね当たっているだろう、と続けたルヴェル。 死んだ人間を守護者に据える。 いくら優れた技術があったとて、あまり見習いたくはない……と考えていた竜哉は、ふと思いついたことを口に出す。 「待てよ。僵屍が守護者ということは……こいつらが沢山いる方に行けば当たりってことか」 「「ええええ!?」」 彼の思わぬ推理に、驚きの声をあげる柚乃と神音。 空は表情を変えることなく頷いて……。 「そうですね。侵入者の排除が目的なのであれば、より近づいて欲しくないところに手厚く配置するでしょうね」 「……もう少し、僵屍との戦闘が続くという事でしょうか」 「大丈夫。穂邑は俺が守ってやるからな!」 邪魔なんだよ、と誰にも聞こえぬ声で舌打ちしたアズラク。 予想される未来に気合を入れるヘイズに、穂邑はでっかい冷汗を流した。 竜哉の推理が見事に当たったのかどうかは分からないが……穂邑に何度か行き先を確認し、幾つかの分岐を過ぎ、僵屍の屍の山を築き……。 仲間達にも疲れが見え始め、そろそろ休憩しようかと思っていた頃。 開拓者達は開けた場所に到達した。 「……何だ? ここは」 珍しく、驚きに目を見開く竜哉。 ――そこは、白と黒の部屋だった。 不思議な素材の壁は、白と黒の二色に真っ二つに塗り分けられ、部屋の中央には大きな光源宝珠と、四角い台。 その台も白と黒に塗り分けられ、その上に鎮座まします黒、白、緑、青の4つの玉。 そして、丁度玉が収まりそうな台座が4つ置かれていた。 「これは祭壇……なんでしょうか」 「この玉、何で台座に置かれてないんだろうね」 四角い台を見つめる空に、首を傾げる神音。 仲間達が部屋を調べている間、穂邑はふらふらと部屋の奥へ進んで行く。 「穂邑、大丈夫か?」 「この奥から声がします……」 「へ? 奥って言ったって、壁以外何にもないぞ?」 目を閉じて、うわ言のように呟く穂邑を支えながら素っ頓狂な声をあげるヘイズ。 壁は一面つるりとしていて、傷一つついていない。 塗り分けられた部分も、髪の毛1本入る隙間すらなく、隠し扉がありそうにも見えなかった。 「黒と白……。まるで混沌に生まれた、彼が作った世界のようですね」 彼の名は何というのでしょうね……と続けたアズラク。 「それは私も聞いたことがないな」 そう答えた杏琳の頭を過ぎる古い伝承。 ――ある者は言った、守る者がいると。別の者も言った、守られる者がいると。 守る者が兵士である僵屍なら、守られる者は主……羌大師様も向かわれた先、か? そうなら……なぜ、呼ぶのだろう。 古には春王朝が建国された。だが、今は……。 混沌より生まれし『彼』は、安全なのだろうか――。 「……ちょっと待て。台の下の方に何か書かれているな」 台をまじまじと見つめていたルヴェル。その声に従い、柚乃も覗きこむ。 「本当だ。ルヴェルさん、読めますか?」 「読めるには読めるが……。まぬ……やら? 何だ?」 「意味が分かりませんね……」 顔を見合わせる二人。 少し古い文字で描かれているそれは文章のようであったが、読み上げてみても意味がサッパリ理解できなかった。 「穂邑さんも疲れて来ています。とりあえずこの文言を持って帰って、調べてからもう一度来ましょうか」 「そうだな。迂闊に触って、取り返しのつかんことになっても困る」 仲間達を見渡して言う空に頷く竜哉。 4色の玉と台座、そしてルヴェルが書き取った文言は、『声』の主に近づく手がかりであることは間違いない。 その提案に、反対する者はいなかった。 |