淡き星々の河

マスター名:七瀬もこ

|

|

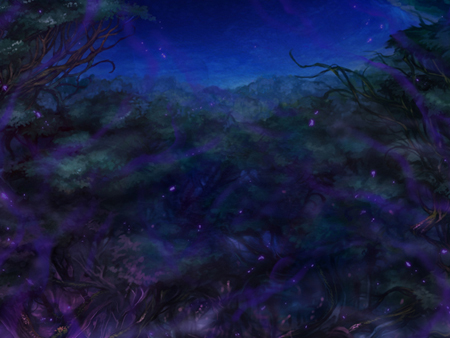

| ■オープニング本文 淡き星々の河の下、そなたは多くを失うであろう。 そして、意義を得るであろう。 相対する運命(さだめ)の者を、制する意義を。 Episode.3 淡き星々の河 敦彦率いる星の商隊は、星々が夜空を彩る間に移動し、昼間は商売をしたり、次の目的地について話し合ったりする時間としている。 「……というわけで、次の目的地は黎森島にする」 「あんな島、何かあったか?」 副隊長のイヅルが伸びてきた髭を器用に剃りながら隊長の敦彦を見た。いつ見ても髭一つ生えていなさそうなこの男は、同じ男性ながら時折ドキッとさせられる程綺麗に見えることがある。 「黎森島は南部に行けば宝石類が望めるが……魚介類と農作物が主だ」 「じゃあ何かい。アタシらに鮮度が命のものを運ばせようっての?」 艶やかな絹の着物を纏った女性が煙管を敦彦に渡す。 彼ら星の商隊は、ありとあらゆるものを運び、普段はもっと顧客の多い場所を狙うものだ。 黎森島という人口の少ない島を選んだには、勿論理由がある。 「黎森島は、あの島でしか取れないものが沢山ある。――湖都(こと)」 「はいっ」 若い男性が背筋を伸ばして、敦彦の差し出した手に羊皮紙を一枚乗せた。それを敦彦が他のメンバーに見せるように机に開く。 「安積寺の富豪からの注文だ。黎木と黒曜石を大量に仕入れて欲しいらしい」 「あらまぁ」 雪梨が高い声を上げた。報酬はいつもの倍以上、しかも商人達にしてみれば、黎森島にしかない黎木は、こちら側ではほとんど流通していないが島に行けばあちこちで取引できる。 思った以上に簡単な仕事だ。 「……隊長?」 イヅルが眉を寄せる敦彦を怪訝そうに見た。有能な隊長が表情を曇らせるのは何かある、と長い付き合いの彼は心得ていた。 「黎森島か……一つ、言っておきたいことがある」 「何ですか?」 尋ねた湖都に直ぐに返事をせず、敦彦は一度藤色の瞳を静かに閉じる。 そして、息を少し吐いて口を開いた。 「『森』には、近づかないようにして欲しい」 どうしてそんなことを、というイヅルの言葉には答えず、敦彦は同じ言葉を繰り返して席を立った。 商隊の幹部達と入りたての商人は互いの顔を見合わせ、結局答えが出ないままその日の会議は終了となったのである。 ☆ 翌日、仕入先の場所を手に入れた雪梨が宿に帰ってきたのが夕暮れ頃だった。 「ちょいと南の方になっちまうけど、数も品質も申し分ないところさ。隊長のオーダー通り、森をルートに含まないように選んであるよ」 「助かる。それにしても……南となると、東の港に行った方が早そうだな」 「隊長は黎森に行ったことでもあるのかい? 随分詳しそうじゃないか」 「まぁ……何度かは、ある、が」 言葉を濁した敦彦に雪梨は片眉を釣り上げる。隊長の隠し事は、絶対に取らない頭の布に始まり多々あるので、今更深く追求するような野暮なことはしないが。 それよりも、雪梨にはもっと大事なことがあった。 「ねぇ、敦彦さぁ……お願いがあるんだけど」 「何かな」 「黎森着いたらさぁ、アタシは北へ行って良いかい? ちょいと有名な櫛職人が来るって情報を手に入れてさぁ」 「まったく……相変わらず目がないな」 溜息をついた敦彦だが、実のところこの商隊は、仕事中に各人が好きに振る舞うことを許していた。雪梨のように特定の品に異常に執着する隊員がいることも、今回のように滅多に行かない場所となれば、行動がある程度バラけるのも折込済みだ。 「構わないよ。それほどの仕事でもないし、俺が直接行ってくる」 「やったっ! 恩に着るよ、隊長!」 感極まって抱きつこうとした雪梨を丁重にお断りして、敦彦は商隊のメンバーに出発の時刻を伝えた。 ☆ 珍しいくらい空気が澄んでいる。きらめく星々の河が夜空に現れる頃、敦彦達は貸し切った船を黎森島の東部にある港に着けた。ここからは馬での移動である。 「早朝に船を出すから、それまでに帰ること」 「了解」 北へ向かう雪梨と、何故か付き合わされる事になったイヅルと湖都は駿馬を繰って走りだした。お付きが二人もいるのだ、相当買い込んで帰ってくるつもりなのだろう。 「さて……俺達も行こう。星も夜も、そう待ってはくれないだろうから」 残ったメンバーを連れて、敦彦は目的地を目指して走り出した。 異変が起こったのは、それから二時間ほど馬を走らせた頃だ。 小さな島だ、2時間も走れば目的地には余裕で着く。複雑な道は存在しない島だし、迷う心配もないはずだ。 「隊長、どうなってるんでしょうか」 「分からない。だが、嫌な感じだ」 背負った銃を脇に抱えるようにして、敦彦は一度馬を止めた。緑豊かな黎森島は南に行けば行くほど荒野が広がっているはずだ。 それなのに、彼らはまるで吸い寄せられるように『森』に入ろうとしていたのだ。 「……隊長」 「シッ、静かに」 隊員の声を制した敦彦は銃を構えた。森を避けて走っていた彼らだったが、今はすぐ脇に森の入口が見えている。 ざわざわと音が鳴った。ひっ、と隊員の誰かが声を上げた瞬間、敦彦は引き金を絞った。 轟音の後に引っくり返るようにしてアヤカシの残骸が森から転がり出て来る。 「――っ! 各自防衛行動を取れ!」 叫んだ敦彦の声をかき消すように隊員の悲鳴が響いた。喉を食いちぎられた仲間が血泡を噴いて落馬する。仲間の死を間近で見た隊員達が声を上げて散らばった。 「落ち着け! 単独行動は――」 言いかけた敦彦の首筋をひやりとした感触がなぞった。 そして、はっきりと彼はその声を聞いたのだ。 ――ヨウコソ、アツヒコ。マチクタビレタヨ。 ☆ 北部に向かい宿を探していたイヅル達が異変に気づいたのは、敦彦が襲撃されて間もない頃だった。 尼僧達が慌ただしくあちこちを行き来しているので聞いてみると、南部に大量のアヤカシが出現したという。 更に詳しく聞くと、藍色の布を頭に巻いた青年が襲われたという情報と、アヤカシが全て彼を狙うように集まり始めているという話も聞いた。 「櫛職人もいなけりゃ隊長が襲われてるって何だいっ! その話もガセだったら承知しないよ!」 情報に振り回されて隊長から離れた自分が悔しい。鬼のような形相の雪梨は尼僧に食ってかかった。 「それで? その開拓者さま達はいつになったら来てくれるのさ!」 「話では、後数時間は……」 「その間、隊長はどうなるってんだ! もういい!」 「雪梨!」 そんなに何時間も待てるものか。場所は分かっているんだからこちらから向かってやるよ。 気炎を上げた雪梨が尼寺を出た時だ。 南の方の空が瘴気で淀んでいる。 「隊長……敦彦……!」 隊長と仲間の無事を信じて、雪梨はイヅルと湖都が追い付くより早く馬に跨った。 |

| ■参加者一覧 10歳・女・吟 31歳・男・陰 29歳・男・魔  ファムニス・ピサレット(ib5896)

ファムニス・ピサレット(ib5896)10歳・女・巫 19歳・男・砂 48歳・男・騎 |

| ■リプレイ本文 何てこった。 馴染みの島に足を踏み入れたクロウ・カルガギラ(ib6817)は愕然とした。 空は瘴気に淀み、風は冷たさを増している。 「黎森島は、そんなにアヤカシが出る場所じゃなかった筈じゃ……何が起こってるんだ」 クロウの知る黎森島は、人々は穏やかでアヤカシも少なく平和な島だった。 現に、突如起こった災厄に島の人々の不安そうな顔は隠し切れない。 「……祟神さまじゃな」 広場に相棒を降ろし、各々それらに跨った時、年老いた尼僧が呟いた。村で最高齢というその尼僧は島での歴史にも詳しく、村の歴史の生き字引とまで言われていた。 暗がりの空へ舞い上がった開拓者達を見送り、尼僧は皺だらけの顔をくしゃくしゃに歪めた。 「あの時……十八年前と、全く同じじゃ……」 ★ 最初に言っておきます、口火を切ったのはファムニス・ピサレット(ib5896)だった。 「無差別な範囲攻撃で救出対象を巻き込むわけにはいきませんから」 「ンフフ、ちゃんと知らせるわよ。でも、避けるのも当然よね。それで報酬が減ったらたまらないわ」 ね? ――と、ファムニスに睨めつけられた孔雀(ia4056)は嗤いながら鷲獅鳥を繰るエリアス・スヴァルド(ib9891) の寡黙な背中に問いかけた。当然、彼からの返答はないが、孔雀は「こわぁい」と実に怖くなさそうに呟くだけで、状況を楽しんでいる。 「……軋轢は非効率的だ。救出に手段を選ばんのは同意するが、ほどほどにな」 隣でオラース・カノーヴァ(ib0141)の駿龍が大きな翼を羽撃かせる。 「分かってるわ。無駄なことなんか、しやしないわよ。ンフフ」 「……見えたの」 孔雀の不気味な笑い声を聞き流して、水月(ia2566) が前方を指さす。アヤカシの群れと大量の瘴気――空が、泥を掛けられたように淀んでいる。 「……ん」 こくこくと頷いた水月が闇御津羽の速度を上げた。後列の開拓者達も次々とその場へ突入する。 「女の子ってこわぁい……」 「……」 背筋を細い指でなぞられながら、エリアスもイェオリの手綱を振るった。 面倒だから言わない。 なぜ、同乗者が前を行く可憐な少女でも、使命に燃える健気な少女でもなく、『カマ』なのか……と。 ★ 開拓者達が最初に引っかかったのは、その上空の濃度であった。 「――っ」 袖で口元を覆ったクロウが、あまりの空気に顔をしかめる。 アヤカシは瘴気から生まれるという。だとすれば、この場に満ちている瘴気はいずれ異形のものとなるものだ。 そんな悪の種がばらまかれた上空からは、殆ど地面が見えない。俯瞰して敦彦たちを探すこともままならないのだ。 「けど……それでも、」 見つけなければならない。 バタドサイトを発動したクロウは、白き馬をぐんと上へ持ち上げた。少しでも瘴気が薄く、見つけやすい位置へ上る。 「闇御津羽さん……」 瘴気に目を瞬かせる相棒の背をさすり、水月は符を構えた。ゆらゆら揺らめくその符は、白い冷気を纏い、黒の空に銀白の龍を呼び出す。 「……」 クロウが数秒前までいた、その直線上に。 召喚された氷龍が吸い込んだ息を一気に吐き出す。敵を認識したアヤカシが向かってきたのは好都合だ。冷たい息吹に巻き込まれた瘴気とともに、その姿を霧へ散じていく。 「さぁて……どこにいるのかしら?」 「あまり前に出るな、邪――」 「心配してくれてるのね、スヴァルド」 「……」 何を言っても無駄か。 早くも半ばあきらめたスヴァルドは相棒の口先を右へ向ける。ぐ、と大きく体をよじって、イェオリは右に大きく逸れた。一瞬、水月の攻撃で瘴気が薄れた場所へ突っ込む。 至極邪魔な位置に首を伸ばしている孔雀は、薄ら笑いを浮かべながら、上空から敦彦を探している。またすぐに瘴気が集まるから、そう長く地上は見つめられないだろうが、アヤカシが大量に集まる先にいると思えばそう難しい話でもない。 「――っ、これじゃ、キリがないですよっ!」 駿龍に群がるアヤカシをシャムシールで薙ぎ払ったファムニスが叫んだ。 「敦彦さん! どこにいるんですか!」 声だけでも届けば――……そう願ってファムニスは声を張り上げる。 「来るぞ!」 杖を振るうオラースが進路を逸れる。暗闇を劈く、氷龍の息が走り抜ける。 「……これで……」 どうか、見つかって。 撃ち止めの氷龍が姿を消す。靄の晴れた場所から茫漠とした大地を見下ろす水月は小さな声で呟いた。 その、最後の息吹の直後だった。 「――いたぞ!」 遥か上空からクロウの声が降り注いだ。白馬の啼く声が一際大きくなる。 「もっと西だ! 瘴気のせいで大きく逸れてる!」 クロウの視界には、開拓者達が瘴気の渦に呑まれながら、徐々に東へ後退しているように見えていた。相手がもし、瘴気を自由に操ることで彼らを翻弄していたのだとしたら、それは幸運な話だ。 瘴気の移動のおかげで、クロウの強化された視野に敦彦達の姿が飛び込んできたのだから。 そして、彼ら開拓者は、一度見つけたものは二度も逃しはしない。 「俺が位置を知らせる。ついてきてくれ!」 戦馬のプラティンが黎の空を駆け抜ける。その白い光を追って、開拓者達は再び相棒の手綱に力を込めた。 ★ 銃弾にも限りがある。隊員の体力にも限界がある。 そもそも、どうしてこうなってしまったのか。生きてきた道が誤りだったのか、それとも生まれた事が過ちだったのか。 アヤカシに囲まれ、負傷した隊員を背に庇いながら、敦彦はしばし過去を振り返った。 一種の現実逃避か、それとも――、 「これが走馬灯というやつなら、味気ないな……」 敦彦は優秀な男だが、勇猛な戦士ではない。彼もまた、いずれは力尽きる存在の一つだ。 「走れるか、お前達」 「無理っす、隊長……」 「すいません、俺も……」 五人揃って命が繋がっているのは奇跡だったか。 息を吐いた敦彦が、最後の弾を込めた長銃を向けた時だ。 「敦彦――さんっ!」 聞き覚えのある幼い声。 文字通り、白い少女が空から――瘴気の中から降ってきたように見えた。 続々と開拓者達が相棒から飛び降り、敦彦の前に降り立つ。 「随分、待たせちまったようだな……」 消耗しきっている敦彦達を背に、エリアスは呟いた。 「敦彦さん、ですね。こっちです」 ファムニスと水月が敦彦達に駆け寄る。治療を再優先とする彼女達は、彼らを残る開拓者達から引き離す。 「すまない、世話をかける」 「……ん」 ふるふると首を振る水月は敦彦の破れた裾を掴んだ。傷だらけの腕を流れる血筋が痛々しい。 「大丈夫、もうすぐ……出られるの」 先に救援に向かったイヅル達の足は、相棒を持つ水月達より遥かに遅い。ここに着く前に、脱出の算段を整える必要があった。 きゅっと唇を引き結んだ水月は神風恩寵を唱える。ふわっとした風が周囲を包み始めた。 「――あちらは大丈夫そうだ。我々も、そろそろか」 オラースが背後の様子を一瞥し、正面に向き直る。 「盾は引き受けるさ。存分にやってくれよ」 短銃をくるりと回したクロウが地面を蹴る。見たところ、そう大物はいなさそうだ。手近なアヤカシの足元に弾を撃ち込み、砂を蹴って注意を惹く。 「まずは手始めに、お前達を葬ろう」 杖を上空へ掲げたオラースがメテオストライクを詠唱する。ともなく現れた火炎が収縮し、敵陣へ一気に放たれた。大きな爆発とともに、砕け散ったアヤカシの群れが瘴気へ変じ、焼け落ちていく。 「おぼえておくがいい。オラース・カノーヴァの名を。俺がいる限り、お前の望みは叶わぬ」 散った群れの残骸を見下ろし、オラースは静かに断じた。だが、すぐに次のアヤカシが底なし沼のように湧いて出る。 「気をつけろ! まだまだ向こうには余裕があるようだ」 シャムシールを抜いたクロウが声を張った。飛びかかるアヤカシを切り捨て、自身を囮として再び集団に突っ込んでいく。 「ンフフ。それじゃ、アタシも行きましょうね」 クロウがぐるりと囲むように引きつけたアヤカシへ、孔雀が吶喊した。目で周囲に合図し、黒死符を放り投げる。じわり、と染みを作るように黒い瘴気が零れる。 「……あら、ありがと」 シャン、と鳴る錫杖の音を耳にした孔雀がクス、と笑みを作る。絶対に巻き込まないで下さい、とありありと顔に書いているファムニスが神楽舞をかけたのだ。 「範囲に気をつけろよ。っていうか、俺を巻き込まないでくれよっ」 冗談半分でクロウがその場を離脱する。味方全員が距離をとった隙に、もう一枚の符を空へ放った孔雀は、爪で軽くそれを弾いた。 「ちゃんと合図したじゃない? それに――」 こんなのを避けられない間抜けは、どの道生き残れやしないわよ。 孔雀の冷たい一言をかき消す、呪いの悲鳴が響き渡る。耳が割れんばかりの悲痛な叫びが、集団となったアヤカシを食い潰していく。凄惨な術に呑まれていくアヤカシを見る度に、何とも言えない快感が孔雀の体を痺れさせる。 「嗚呼ン……感じちゃう……」 「……」 仲間の気色悪い愉悦の言葉に眉根を寄せ、それまでアヤカシの牙を躱し続けていたエリアスは顔を上げた。 悲しい恋を謳う声がアヤカシを消し去った直後、周囲を一層濃い瘴気が囲み始めたのだ。明確な殺意が開拓者達を貫く。 「……『これ』は、偽ではなかったようだな」 吹き荒ぶ黎の風を纏って、『それ』は揺らめく蜃気楼のような儚さで姿を見せた。 ――アツヒコ……ヨコセ……。 「……」 杖を構えたエリアスは、その異形の姿に目を細めた。 老婆のように嗄れた声に聞こえた『それ』は、今にも消えてしまいそうな程の脆さを背負うような、白い肌を晒した青い目の女に見えた。 ★ 迫る森がざわめている。 同じくらい、敦彦の……否、彼と『それ』を知る人々は驚愕に一瞬、呼吸すらも忘れていた。 「アセリア……さん……」 呟いたクロウは刹那、眼前に迫った爪に我に返った。身を反転させて躱すものの、肩に鈍い痛みが走る。 「そんな……」 敦彦達の治療を続ける水月も驚きを隠せない表情だ。 アセリア――彼らが敦彦と初めて出会った地で、彼らに刃を向けた怨念の化身だ。哀れな運命を辿った女の姿が、確かに目の前にある。 ――アツヒコ、オマエヲマッテイタ。 頭に直接響くように語りかける『それ』がニヤリと嗤うのが見えた。 「……お前、何者だ」 剣を強く握るクロウが言った。アセリアは確かにあの時、浄化されたはずだ。肉体はとうの昔に朽ち果てている。 「それじゃあ、あれは一体……幽霊、なんてものじゃないですよね」 背中を冷たい汗が伝う。ファムニスは遠目に見える女性をじっと見つめた。姿が時折霞むように見えるのは、それが実体ではないからか、それとも――。 「ンフフ……誰だって良いじゃない? 人型のアヤカシ、そんなのがいるって聞いてるし、それで決まりなんでしょ?」 彼らのように感慨も無ければ目的も違う。孔雀は少し面白そうに、そして、早く甚振りたくて仕方ないと言わんばかりに肩を震わせる。 漏れてくる瘴気の濃さ、刺すような妖気――何だって良い。間違いなく大物だ。 「……どうする、ここで倒すことは可能かもしれないが」 あくまで目的は救出のみ。 それを暗に示したオラースは、いつでも詠唱できるように杖頭の龍に口元を寄せる。 「いや……待ってくれ」 「スヴァルド?」 飛びかかりそうな孔雀を制したのはエリアスだった。そして、僅かな時間にクロウとオラース、更には後方を一瞥することで水月とファムニスに合図を送る。 「――……」 意図を察した水月がこくりと頷いた。何も言わずに、敦彦達の腕をそっと引っ張る。 やや少しの間を持って、それをまっすぐと見たエリアスが静かに口を開いた。 「……敦彦を狙うのは何故だ」 ――……。 「……この森は、何がある?」 ――……。 答えないそれは、ただゆらゆらと佇むだけだ。 息を吐いたエリアスである。まともな会話をしようとは思わないが、成立すらしないのか。 「……質問を変える。お前の名は何だ」 ――……。 ふ、っと、それの姿が一瞬消えた。 「――っ!?」 構えたクロウの目の前で、それは再び姿を見せる。だが、それはもうアセリアの姿ではなく、立派な角の生えた修羅の青年の姿だった。 そう――あの時、冥哭の谷で命を落とした鳳珠である。 「……黎王、と彼の者達は吾を呼んだ」 今度は直接語りかけるのではなく、はっきりと『声』を伴っていた。その声は敦彦にとっては懐かしい友の声であり、鳳珠を知る者にとっては故人の声であり、彼を知らない者にとっては、れっきとした人間の声だった。 「黎王、か……」 その名を繰り返したエリアスは、しばし思考した。 この黎王と名乗る不思議な者――おそらくアヤカシであろうが、それが敦彦を狙うとして、目的は何か。金はあり得ない、とすれば怨恨であろうが、黙して語らぬ黎王の口を割るのは難しい。 傷つけたくて仕方なくうずうずしている孔雀を目で制して、エリアスは質問を変えた。 「偽の櫛職人の情報は、お前の仕業か?」 「そうだ。敦彦と会うには、あいつらは邪魔だ。いずれ殺してやるが、それは今ではない」 「敦彦を森へ誘ったのもお前だな」 「そうだ。敦彦は森へ還る運命だ。だから呼ぶ。あの老婆はそう告げた。森で敦彦は死に、吾は解き放たれる。定められた宿命だ」 「それが、あの不可解な事件の原因なの?」 敦彦を護るように立った水月が声を震わせながら問いかけた。これ以上愛する人に殺されたくないと懇願したアセリア、友に見つけてくれと願った鳳珠――このアヤカシは、少なくとも二人の魂を冒涜したのだ。 「どうして、そんなことをするの……」 「愚問を……吾は敦彦の定めに手を貸しているだけに過ぎぬ。愚かしい彼奴等を、憎らしい彼奴等を、滅して誰が吾を責めよう」 鼻で笑うように言った黎王にクロウが噛み付いた。 「そんなのは理由にならない! こんな……何も罪のない土地まで巻き込んで、あんたは何がしたいんだ!」 「愚か。愚か。愚かなる哉……罪なら敦彦にある。罪なら彼奴等にある。充分であろう」 「待て、彼奴等とは……」 尋ねようとエリアスが口を開いた瞬間、一層濃い瘴気が辺りを満たした。ぞっとするような寒気が開拓者達を襲う。 「もう、これ以上は――っ!」 堪らず叫んだクロウの声に呼応するように、アヤカシの群れが溢れだした。 「撤退を!」 退路を確保したファムニスの声が響く。依然としてゆらめくだけの黎王の姿は、アヤカシの波に覆われていった。 「逃がすものか――ッ」 オラースがアークブラストを唱える。瘴気の空を破って突き落とされた雷が、黎王に直撃した。ぼろぼろとそれを護るようにまとわりついていたアヤカシの群れが剥がれ落ちる。 「充分ね。残念だけど、虐めるのはまた今度ね、ンフフ……」 最後の符を放った孔雀が悍ましい笑みを浮かべる。怨嗟の悲鳴を再び響かせて、黎王を中心としたアヤカシの集団に直撃させる。 「こっちなの……っ」 ぱっと水月の周りに花びらが舞った。直後、悲恋姫に重なるように、凄まじい狂騒音が弾けたのである。アヤカシ達は阿鼻叫喚の声を唸らせ、一匹、また一匹と瘴気の中に散っていく。 その隙に、ファムニスに誘導されて敦彦達は動き出していた。 伸ばした腕に、もうその姿を捉える事はできない。 ――アツヒコ……! 「――っ」 「だ、大丈夫ですかっ?」 頭を押さえた敦彦にファムニスが声を掛ける。大丈夫だ、と答えた敦彦は、その時になってようやく、あの嗄れた声の正体を思い出した。 いや、だが……そんなはずはない。 「……巫女主……様……」 あの、嗄れた特徴的な声。 敦彦に、五つの予言を授けた、あの老婆の声だ。 ★ 執拗に敦彦を狙う黎王の軍勢が迫っていた。水月の狂想曲で統制は乱れ始めているが、依然として数は多い。 「進め進め、絶対に止まるな!」 後方からオラースの声が飛ぶ。 相棒に跨がろうにも、アヤカシが多すぎて再び空に舞い上がった相棒達は降下する位置を定めることができない。 どうしても瘴気の中を突破せざるを得ないようだ。 「瘴気の消せば良いのね? だったら簡単じゃない」 不敵に微笑んだ孔雀が黒い大地に手をついた。ぼそりと何かを呟いて、それからエリアスの方を見る。 「護衛は頼むわよ、ス・ヴァ・ル・ド」 「気色悪い声を出すな」 瘴気を取り込み始めた孔雀に柳眉を寄せて、エリアスは突っ込んできたアヤカシを黒剣で切り飛ばす。 どんどん瘴気を吸収していく孔雀は、ンフフ、と誰ともなく笑みを零した。 「全然足りてるじゃない? ここは当てに困らないわね」 「よし……この程度なら、きっと……!」 孔雀が取り込んだ瘴気は、彼が戦闘に要した練力を補うには充分のようだ。うっすらと晴れた瘴気を剣で薙ぎ払ったクロウは、上空に佇む相棒の名を叫ぶ。 「――来いっ!」 舞うように白馬が降下する。こうなれば、あとは時間との勝負だ。 瘴気が再び満ちる前に、全員を救出する。 「乗ってなの」 「すまない」 敦彦を闇御津羽に乗せた水月が背を擦る。翼を広げた鷲獅鳥がさっと空へ舞い上がった。 「他の皆さんはこっちです!」 負傷した隊員をファムニスが駿龍へ導く。乗せられるだけ乗せて、彼女もまた空へ上がった。 「帰りもよろしくね、ンフフ……運命を感じちゃうわ」 「俺には悪夢しか見えんがな……」 イェオリに飛び乗った孔雀にげんなりと呟いたエリアスである。ついぞ道中、可愛いお嬢さんと共にすることはなかったわけだ。 「見ろ、救援だ」 北を指したオラースの声に重なるように、馬を繰る雪梨の叫び声が聞こえた。姐さんだ、と腕を掴む隊員の弱い声が続く。 「村へ! 彼らは我々が引き受ける!」 リンブドルムの背からオラースは声を張り上げた。その意図を察したイヅル達が、瘴気の手前で馬の鼻先を翻るのが見える。 「……敦彦さん?」 仲間を見ようとしない背後の敦彦に、水月は声をかけた。彼は、つい先程まで戦場だった場所をじっと眺めている。 「瘴気が……消えていく」 「……」 こく、と頷いた水月である。 あんなに濃く、空まで隠していた瘴気は薄れ、森の上には淡い星々の河が煌めきを湛えていた。 「行こう。イヅル達を心配させたくないから」 「ん……」 もう一度頷いた水月である。 村で落ち合うことを無言で取り決めた開拓者達は、一路、北に見える集落の灯火を目指した。 ★ 黎森島の村々は大変な騒ぎになっていた。 今まで見たこともないようなアヤカシの大群が襲来し、何も被害がなく忽然と消え去ってしまったからだ。 ある人は奇跡だと言い、ある人は悪いことの前触れではないかと戦いた。 そして、その本当の理由は天輪宗の黎森支部が固く口を閉ざすことで、外部に漏れることは一切無かったのである。 黎森支部――。 報酬の事をひと通り片付けた開拓者達は、先に亡くなった隊員の弔いを済ませた敦彦に別れの挨拶をしようというところだった。 「……イヅル。雪梨、湖都。少し、席を外して欲しい」 隊長からの何かを察したのか、彼らは頷いて部屋から出て行った。残ったのは開拓者達と敦彦だけだ。 「……黎王、という名に、俺は心当たりがある」 突然の言葉に開拓者達は揃って目を丸くした。誰かが何かを言う前に、敦彦は言葉を続ける。 「正確には、幼い頃に聞いた記憶がある。何であるのかは知らないが、そういう言葉を聞いたことはある。恐ろしい存在で、触れてはならないものだと聞かされた」 幼い頃訪れた黎森島は丁度今頃の時期だった。そういうものがいるんだ、としか思っていなかった敦彦にとっては、その程度の記憶しか残っていない。 「……俺は昔、大罪……と言って良いのか、大変なことをした。その結果、両親や故郷を失い、五つの予言を受けたことがある。きっと、今回のことも以前のことも、それが原因だと思う」 顔を上げた敦彦は開拓者達を見た。 「アセリアと鳳珠は、一つ目と二つ目の予言通りになってしまった。だが、三つ目は……予言とは違っていた」 淡き星々の河の下、そなたは多くを失うであろう。 そして、意義を得るであろう。 相対する運命(さだめ)の者を、制する意義を。 「誰も失わなかった。だからきっと、この予言は変えられるんだと思う。そのために、黎王というものが関係するなら、決着を着けなければならない」 痴がましい願いなのは分かっている。 自分勝手で何の益も無いかもしれない。 「それでも……力を、どうか貸して欲しい」 深々と頭を下げた敦彦に、エリアスが尋ねた。 「森に近づくな、と言ったそうだが、お前は森が何であるか知っているのか?」 「……知っている、というのは半分、嘘かもしれない。黎森島の森は特殊なものだと聞いているし……」 「奥歯に物の詰まったような口ぶりだな」 「すまない。確信がないことは言いたくない性分だからな……」 「……もう一つ、黎王とやらの言葉に心当たりはないか?」 「いや……すまない。ただ――」 心配そうにドアをノックする音がする。部屋の外で待っているイヅル達だろう。 「今日は、この辺にしておくか」 察したオラースが言った。頷いた水月から、そっと部屋を後にする。 敦彦から、それ以上に詳しい話を聞き出すことは出来ず、今回の仕事は、そこまでで終わりとせざるを得なかった。 ★ 黎森支部を出たところで開拓者達を待っていたのは、村で最高齢だという尼僧だった。小さな体を精一杯伸ばして、開拓者達を見上げている。 「祟神様が、蘇ったのかい……?」 「祟神?」 首を傾げたクロウに尼僧は頷いた。 「森の祟神様だよ……。私達が犯した罪を咎めに来るのさ。前に来たのは十八年前だったかの……同じ日にどこかの集落がひとつ、消し飛んだと聞いたが、恐ろしいことよ……」 「集落がひとつ……ひどいの」 水月の言葉に尼僧は頷いた。 「祟神様が現れる時、空は黎に染まるんだよ。それが印なのさ」 つまり、今回の黎王の一件は、祟神によるものだと言いたいらしい。 尼僧の意図を図りかねる開拓者達に、尼僧は続けた。 「あの青年……気をつけなされ」 「それは、どういう……」 尋ねたオラースには答えずに、尼僧はゆっくりとした足取りで支部の中へと戻っていった。 ★ 黎森島にある、今はもう語り継がれない昔話――。 昔々、その森には神がいるとされていた。 人々を見守り、人々は祈り、人々と共にあった。 やがて人は、もっと広い土地を、もっと多くの畑が欲しくなった。 人々は一人、またひとりと森を焼き始めた。 そして人々が村をいくつも興し、富を得る頃――、 森の神は、祟神へ姿を変えていた。 恐れた人々は、祟神を森の深く、奥深くへ封じ、固く門を閉ざした。 数日後、森の木々は神の涙で濡れ、その色を黎に変じたという。 故にその森のことを、人々は『黎いの森』と名付けたのである。 了 |