【猫又】敵はお猿様?

マスター名:奈華 綾里

|

|

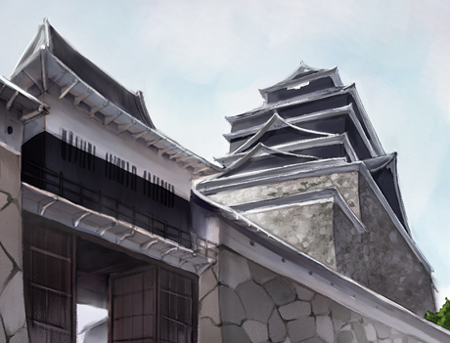

| ■オープニング本文 ばたばたばたばた 通された広間で聞いた足音に思わずびくつくおいら。 おいらは今なぜだかお城に招かれていた。 それは昨日の事――突然ご主人の下に、ここの家来の人が現れたのだ。 そして、話もそこそこに「至急の用件だから兎に角来てほしい」とせがまれて、仕方なく身なりを整え籠に乗せられ、着いたのが今し方。天守閣の広間に通されたと同時にこの騒ぎ‥‥おいらでなくともそわそわするのは必至である。 「殿〜、またやられました〜」 情けない声を出しながら入ってきた家来の一人が言う。 「うぬぬぬ〜今年は全くひどいもんだ‥‥と、すまぬな一抹殿。そなたを呼んだのは、まさにこの件なのだ」 「‥‥‥はあ」 割と人の良さそうな殿の言葉に冴えない返事を返すご主人。 ぼんやりと開いた障子の先を見つめている。 「どういうことにゃのにゃ? おいらちんぷんかんぷんにゃ」 殿と知り合いという事実にも吃驚なのに、この状況――全く持って謎である。 「ま、まさか戦?」 「馬鹿か。戦だったらこんな悠長にしてられるか。まぁ、戦いではあるが」 「じゃあ、何にゃのにゃ?」 「おまえ来る時気付かなかったのか? 相手は猿だよ」 「へ?」 ご主人の言葉に暫く開いた口が塞がらないおいらだった。 話は少し溯る。 発端は今年の夏――日照り続きが原因で、秋になっても実る筈のものは実らず、山に暮らす生物達は生きる為必死に食料を求めていた。そんな折、城に舞い込んだ小猿を連れた親猿に同情したのが事の始まり。ある家来が餌を与えてしまったのだ。 些細な優しさが時として大きな事態を引き起こす。 この城にくれば餌が貰える――その情報は群れに広がり、この城には次第に多くの猿が集まり始める。 勿論全てに餌を与える訳にはいかず、追い払うと猿達は強行策に打って出る。 石垣など彼らにとっては大した障害ではなく、そこを通らなくとも背後の山からうまく屋根やら木やらに飛び移れば、容易く中に入ることができる。入ってしまえば、こっちのもの。家来達を威嚇しては巧みに盗みを働くようになったらしい。食事時となれば、どうしても匂いが漂うもので、鼻を頼りに台所に駆けつけては料理を奪い去ってゆくのだという。 「困ったものだ‥‥とにかく何とかしてくれぬか! おまえしか頼める者はおらぬのだ!!」 どういう訳か殿はご主人に絶対の信頼をおいているらしい。縋りつくような瞳が全てを物語っている。 「ご主人?」 「‥‥ったく、何で俺が。他を当れ」 しかし、殿が相手でもご主人の行動は変わらなかった。面倒臭げに立ち上がり、出て行こうとする。 「お、お待ちを〜〜〜〜というか、危ない〜〜〜」 ――とそこへ今度は給仕の声。やはり、様子は先程同様荒々しい。 廊下を走っているようで、木の廊下に足音が響いている。 そして例の如く、彼の後方には猿の姿があった。 数匹の猿に追われながら、必死で出来上がったばかりの料理を運んでいるらしい。 しかし、それもここまで――一匹の猿が給仕の足元に滑り込み足を引っ掛けたのだ。 「おわぁぁぁぁ」 そして、後は大転倒――。 手にした足つきの盆のような卓を手放して、乗せられた皿と料理が宙を舞う。 「ちっ、仕方ねぇ」 それに動揺することなく、ご主人は動いていた。 それはもはや神業――一瞬にして皿と共に料理もきっちり受け取って見せる。 ただ、焼き魚を口で加えて受けてる辺り、少しかっこ悪い気もするのだが、 「おお、さすが一抹殿だ!!」 それを見た殿は上機嫌だった。猿達もこれには驚いたようで、動きを止めている。 「やっぱりご主人は最高にゃの‥‥」 ばしゃりっ そう言いかけたおいらを阻むのは、最後の料理。 そう、固体のものは受け切れても液体までは無理だったようで、一緒に添えられていた吸い物がおいらの頭に落下してきたのだ。 「ウッキッキィ〜〜〜」 それを見て蔑む様な笑いを見せる猿においらの怒りが湧き上がる。 「許さにゃいのにゃあ‥‥」 「ん?」 「ご主人! この依頼引き受けるのにゃ!!!」 「なんで」 「これはおいらに対する宣戦布告にゃのにゃ!! 受けて立つのが筋にゃのにゃ!!」 「はあ?」 文句を言いたげに返された声においらのかまいたちが飛ぶ。 だが、それをひらりと避けて、それは障子を引き裂いただけだった。 「一抹殿、あの障子。一枚五千文だ‥‥わかっていると思うが‥‥」 「あぁ、ちくしょう‥‥引き受ける。これで満足か?」 笑顔を見せるおいらと殿を交互に見つつご主人が言う。 「頑張るのにゃ〜」 「よろしく頼むぞ」 そう答えるおいら達にご主人は咥えた魚を咀嚼し、不満そうな顔でこちらを見つめているのだった。 |

| ■参加者一覧 16歳・女・サ 20歳・女・志 25歳・男・サ 17歳・女・泰 17歳・男・騎 14歳・男・陰 15歳・女・騎 15歳・女・砲 |

| ■リプレイ本文 ●地理を知り、敵を知る 「よくぞ参った。一抹殿の集めし勇士達よ!」 殿が集まった開拓者を前に上機嫌で言う。 どうやら、彼らを一抹が独自で呼び寄せた者達だと勘違いしているらしい。 「いや、こいつらはただの」 「我輩はバアル三世。王であるぞよ」 そう言いかけた一抹に、横から出てきた金髪の騎士・ハッド(ib0295)が言葉を被せる。 「おおっ! 王自ら助っ人に来て頂けるとは心強い!!」 彼の言葉に感激して固い握手を求める殿である。 「城主よ、この城に猟師はおられるか?」 ――とそこへ早速仕事の話を切り出したのは大蔵南洋(ia1246)だった。足元には少しぽってりとした猫又の浦里が毛繕いを始めている。 「うむ、おる事はおるんじゃが‥‥数が多過ぎてあの者には」 「いや‥‥もしおられるのなら道具をお借りしたいと思ったまで。呼んで頂けるか?」 「後、蔵も貸してくれねぇか? そこに誘き寄せる寸法なんでな」 それに便乗して若獅(ia5248)も要望を出す。彼女の後ろには忍犬の月天が礼儀正しいお座りをしている。 「我輩も地図がほしいところじゃの。とりあえず、先ずは情報を集めねば」 「そういう事だ。色々手配よろしく」 一抹はそう言って、殿に手を振りその場から立ち去る体勢。 「あの、一抹さんとポチさんには手の足りないところの応援をお願いできないかと思うのですが‥‥その前に作戦会議に参加を」 「あぁ、好きにやってくれ。後でポチから聞く」 「え、あっ‥‥はい。すみません」 そんな一抹の態度にびくつき後退するのは乃木亜(ia1245)だ。 「ご主人‥‥もっと優しく‥‥」 そう言いかけたポチだったが、 「みゃ! ぽち、こみゃ〜☆ お猿さんみゃか〜何とかするみゃ〜!」 突然現れたダイフク・チャン(ia0634)によって、連れ去られ再び二人の間に気まずい空気が流れる。 「何、見つめ合ってるニャ? 気でもあるのかニャ」 そこへにやりと笑うダイフクの相棒・綾香様が現れて、二人は苦笑するのだった。 そして――その日のうちから準備に取り掛かる一行。 ある者は家来達と共に蔵の整理を、またある者はすりこぎ片手に何やら赤い食材と格闘している。そんな中で猿に気付かれないよう注意を払いつつ、台所に向かう道を進むのはマルカ・アルフォレスタ(ib4596)だった。途中外を通る為、ふと立ち止まり山に視線を送る。木々が立ち並んでいるが葉は少なく、何処か寂しげだ。 「お猿さん達も生きる為の行為とはいえ、迷惑かけられるお城の方々にしたらたまりませんし‥‥難しい問題ですわね」 発端が発端だけに彼女は思う。他の仲間も出来れば猿を殺さずにどうにかしたいと思っている。そこで面倒ではあるが、捕獲見せしめ作戦を立てた彼ら――猿は賢い生き物だし、しっかりと教え込めば近寄らなくなるのでと考えたのだ。それでも万が一の事も視野に入れ、侵入経路となる山側にはハッドが赴いている。 「うむ、コレくらいでよいかの」 アーマー・鉄くずに乗り込み、辺りの木をあらかたなぎ倒して搭乗弁の蓋を開け、雪がチラつく空を眺める。地面には無数の足跡が残されていたが、今や鉄くずのそれのみである。 「こういう時にも役に立つとはなかなかのものじゃの」 練力の消費が激しいのと大きさの面を除外すれば、割と便利なのかもしれない。 「お疲れ様です」 ――とそこへ相棒の龍・瓢と共にやってきたのは罔象(ib5429)だった。 「もう一仕事、お願いしてもいいでしょうか?」 「なんじゃ? 言うてみよ」 「今後の対策として使えるかと思いまして‥‥許可は頂いているのですが、うまくいくかは不安なので試作を作りたいのです」 そう言って広げたのは一枚の設計図――侵入を防ぐ為の柵を作りたいらしい。 普通の柵では逆効果な事は実証済み。この設計図には一工夫加えられている。 「グオォォォ」 瓢の一声に気付いて振り返れば、何処から調達してきたらしい竹を持参する城の家来の姿が見える。 「成程、アレを先に取り付けるのじゃの」 「はい」 意図を察したハッドと提案者の罔象がにやりと笑う。瓢も運搬を手伝って、試作の柵第一号がその日のうちに設置されるのだった。 そうやって作業は着々と進み、日は暮れる。問題の食事時である。作戦は明日決行する為、今日は悟られない為にも涙を呑み、普段通りの食事運搬・調理が行われている。いわば、肉を切らせて骨を断つ‥‥と言うやつである。案の上夜であると言うのに、猿は何も知らずに侵入を試みてくる。情報通り山を駆け下りて、城の塀付近の篝火にチラリと影が見え隠れしている。 「綾香様、気を付けて行ってきてみゃ〜」 「あたいにお任せニャ!」 偵察をかって出た綾香様が猿達の動きを遥か先から観察する。どうやら、猿達は調理場で働く炊事班を狙い、料理の完成と共に廊下に向かう最中に仕掛けてくるようだ。一部始終を観察し終えると、素早くダイフクの元に戻ってくる。 「大丈夫だったかにゃ?」 調査の為、給仕に扮していたメイドの男の娘の称号を持つウィリアム・ハルゼー(ib4087)と乃木亜(ia1245)に向かって隠れていたポチが尋ねる。 「問題なしですわ。ただ、うちのもふらは働く気ゼロみたいですけれど」 苦笑しつつ向けた視線の先には、世にも珍しい黒もふらのパーシングが待機しているのだが、彼はじっと乃木亜とその他の城の給仕係の女性を見つめていたようで、猿の事等全く無視していたらしい。 「にゃにゃにゃ〜‥‥すごいオーラが見えるにゃ」 そんな彼の禍々しいほどの視線に、色んな意味でたじたじのポチである。 「そんなぁ〜助けて下さい〜。なぜか先程から悪寒が止まらないんですけれど‥‥」 その視線の恰好の餌食となっている乃木亜は肩を竦め、ウィリアムに助けを求める。 「そう言われましても‥‥この子のこの性格ばかりは‥‥」 「もふ‥‥もふふ‥‥ねーちゃん細身だけど良い乳してるもふ‥‥」 ただただ苦笑するウィリアムとセクハラ発言を繰り返すパーシングに、顔を赤らめる乃木亜。そこへたまたま通りかかった一抹が黒もふらを嗜めたのだが、パーシングには何処吹く風――。 「おっさんには関係ないもふ」 そう言ってぱたぱたと移動し、再び眺め始める彼なのだった。 ●襲来、猿軍団 朝食は昨日のうちに作っていたお握りで簡単に済ませて、それぞれ決戦を前に配置につく。昨日の偵察と今までの情報を照らし合わせれば、おのずとルートや規模は見えてくる。数はなんと三十を上回り、山側からの飛び移り侵入班と橋からの跳躍塀越え強行班の主に二つ。その中でも五匹ずつに分かれ、人間に近い連携を見せているようだ。 そんな彼らを相手にする為、こちらも散開する。 ハッドは天守閣から若獅・天月組は櫓の屋根に上がり警戒、マルカは囮とする蔵に潜んで猿を待つ。城内に侵入された場合に対しては罔象、ダイフク・綾香様組。庭には南洋・浦里が罠を設置し警戒に当たる。昨日に引き続き調理場にはウィリアムと乃木亜が猿の来るのを待っている状況だ。 「うう、今日もそんな目で‥‥でも、今日は負けません!」 相変わらず見つめらている乃木亜だったが、今日は彼女の相棒でありミズチの藍玉が参戦しており、甘えん坊の藍玉は彼女を母だと思っているようで片時も傍を離れようとはしない。おかげで、若干ではあるが身体を見られ続けることはない。 「ピィピィ」 始終見つめるパーシングを察知して、『ママを見るな』と言わんばかりに威嚇を始めている。 「ちっ、邪魔もふねぇ〜」 そう言って何度か位置を変えるパーシングだったが、それに合わせて移動されイラつきを隠せないのだった。 「お、来たようだな」 猿の姿を発見し若獅が隠れる。それもそのはず、調理場からはいい香りがたち始めている。隣の天月も鼻をひくひくさせたのち、視線は猿の方へと落す。そして、ワンワンワンと威嚇するように吠えた天月――その声が他の仲間に猿の接近を知らせる。目視出来るグループは二つ――正面から物凄い勢いである。彼女は蔵の扉前に身を隠し、猿の到着を待つ。天月の声の後、聞えるのは炊事班のまな板の音のみ。空気が張り詰める。 それを本能で察した猿達だったが、城内に人がいないとなると大胆不敵に堂々と塀から飛び降りて辺りを見回し始める。 (「こっちだ、こっちに餌があるぞ」) 内心でそう呟きながら若獅が息を潜める。猿が蔵に気付くのにそう時間はかからなかった。開け放たれた蔵には彼らが好みそうな果物を設置されている。しかしなぜだか、それを見つめるだけで動き出そうとはしない。 (「城の料理限定なのか?」) そう思ったが、暫くすれば警戒を解いたのかゆっくりと数匹がその蔵に入ってゆく。だが、数が微妙だった。見張りと実行班に分かれているのか、後ろで待機するものがいるのだ。 「天月、追い込め」 それをも一網打尽にしたいと若獅が指示を出せば、天月は牧羊犬よろしく、一目散に猿の元へかけていく。 「ワンワンワン!」 その叫びに驚いて逃げた先には蔵があり、数匹は中へと向かったようだ。 「うっし、うまいぞ! と、あ!」 物影からそれを見ていた彼女であったが、誰かがしまい忘れたのか庭の隅に高そうな壷が置いたままになっている。 (「やばいな、あれ」) そう思う彼女であるが、彼女には扉を閉めるという大事な仕事がある。今ここを動く訳にはいかない。 (「あぁ、猿よ‥‥早く去るべし」) とそれはさておき、相棒とは別行動のマルカは鬼火玉・戒焔の事を思っていた。 (「ちゃんと出来ているかしら‥‥」) 出会いは彼女の笛の音――それに誘われてやって来たのがきっかけだった。アヤカシかと警戒したが、音に合わせて嬉しそうに跳ねた戒焔が今でも目に焼きついている。 少しずつ集まりつつある猿達。けれど、囮に出した彼女の相棒はまだここの到着していない。 (「大丈夫、きっと来るわ。私が信じてあげなきゃ」) 彼女はそう思い直して手にした太刀を握り直す。 その頃当の戒焔はといえば、彼女の期待に答えるべく必死に逃げていた。出来立ての焼き魚を咥えて、匂いに釣られてやってきた猿の数は八匹‥‥果物より料理の方が効果があるようで戒焔に飛びかからんばかりの勢いを見せている。 「キュ〜〜〜」 鬼火が鳴くがどうかは定かでないが、声にするとすればそんな声だっただろう。 動揺しつつも猿の手を回避し全速力――火が消えないか心配になる程だ。 「お、戒焔到着か」 それを見取って、若獅にも緊張が走る。 天月と戒焔が猿を追い込んだのは丁度同じ位の時間だった。 「後は頼むぜ、マルカ!!」 「はい」 蔵の中と外。掛け声をかけて扉を一気に閉める。 「キュ〜〜〜」 半ば涙目になりながらも飛び込んできた戒焔を前に、すくりと立ち上がり庇いに入る彼女。 「ご苦労様、戒焔! 可哀想ですけど、大人しくしてもらいますわね!!」 彼女はそう言うと、太刀の抜き放ち次々と峰打ちで猿達を仕留めてゆくのだった。 一方、別の罠を仕掛けた南洋は山側からの猿と対峙していた。 前に三匹、後ろに二匹‥‥計五匹の猿に囲まれて、踏み締めた地面がじりっと音をたてる。 「いけるか、浦里?」 横で彼と共に囲まれた浦里に問う。 「誰にきいてるんよ、あんた。うちは猫又やで!」 そんな彼にそう告げて、いち早くスキルを発動。前の三匹を指差すと同時に眩い光が彼女を包む。それは閃光――目晦ましの技である。 「今や、あんたぁ!!」 「うむ」 そのチャンスを逃すことなく、南洋は怯んだ猿達目掛けて網を放ち一網打尽。後方の猿にも別の網を投げれば、何のことはなく捕獲に成功する。けれど、それだけでは終わらなかった。遥か上空、屋根から来た班が仲間の危機を発見し助っ人に現れたのだ。 「むむ」 いきなりの登場にさすがの南洋も対応が遅れる。だが、 「大丈夫かにゃ〜〜!」 そこへ素早く駆けつけたポチによって猿の直撃は免れる。 「おおきになぁ、ポチ。あんたぁ、もっとしっかりしてや!!」 ゆったりとしつつもばしっという事は言う。おばちゃん的な雰囲気を持つ浦里に思わず苦笑。一匹の猿ともみくちゃの格闘を繰り広げるポチを余所になんだか和んだ雰囲気だ。 「うにゃにゃ〜、ご主人は一体何してるにゃ〜〜」 必死で戦うポチの下に肝心の一抹はまだ現れない。なぜなら彼はまだ城内にいるのだから。 ●思わぬ展開と決着の時 さてさて、場所は変わって問題の調理場はと言えば――ここはここで静かな闘志がぶつかり合っていた。猿の襲来と共に、藍玉とパーシングのそれは休戦したものの、今度は猿との睨み合いが展開されたのだ。両者一歩も引かず、硬直状態が続いている。だが、それはあの男によって崩される事となる。 「あ〜〜俺は何処の蔵に行けばいいんだ?」 作戦会議に参加しなかった彼は、案の定仕掛けた蔵が何処のものなのか判らないらしい。頭を掻きつつ、木刀を携えてやってきた一抹に一同の視線が集まる。 そして、一時の沈黙――この状況、場違いであるのは明らかだ。 「一抹さん、丁度いい所においで下さいました。殺してしまう方がよほど合理的だと思うのですが‥‥まあ皆様の意見ですし仕方ありません。ここをお手伝い下さい」 そう言うと同時に、いつもの笑顔を崩さず先制一発。手前にいた猿に見事なストレートをお見舞いし、弾かれたその猿を一抹が受け止める形となる。それが戦闘開始の引き金となった。 「藍丸、生け捕りにするの。いいわね?」 「ピィー」 その指示に従って藍玉も水牢を発動し、水を纏わりつかせ動きを封じに入る。 「つまらんもふ! 猿がんばるもふ! ぽろりさせるもふっ!!」 応戦に動いた猿達だったが、相手は開拓者。いつもと勝手が違うらしく、一抹も軽く木刀を振ってあっさりとのしてしまい、パーシングの思惑は適わない。 「揺れる胸にけしからん尻が見れなかったもふ〜〜」 滝のような涙を流すパーシングに近付くは飼い主のウィリアム。 「駄目ですよ、パーシング。はしたない‥‥ボクで我慢して下さいね〜」 そう言い彼を抱き上げ、愛用している偽胸でしっかり抱きしめる。 「仕方ないもふ〜〜」 パーシングはそう言って、彼の胸でさめざめと泣き崩れるのだった。 「おやおや、下は大変じゃの」 上から高みの見物と洒落込んでハッドが言う。 猿を誘導する地上班を見つめふうと一息。猿もなかなか知恵があるようだ。そんな様子を見下ろしてゆっくりしていた彼だったが、その安息は長くは続かなかった。 からからからっ ばふっ 思わぬところから聞えた音は柵に付けた鳴子の音。それに振り返り彼は迫ってくる猿の顔に回避を取ろうとしたのだが、足場が足場だけにもろ顔面で受け止める事となる。そして、次から次へと押し寄せる猿に唖然としてみれば、柵の竹がパチンコ台のような機能を発揮しているようだ。うまく撓りを利用して飛び来る猿――我慢できずに逆側に落ちるものも少なくないが、踏ん張って発射に成功したものが彼の下へと降り立っているようだ。中には、十分に距離をとったはずだが、驚異の跳躍で柵から屋根へと飛び移るつわものや撓る前に跳躍する素早さを見せるものまで――。 「これは我輩だけでは手に負えんの」 そう言って緊急用に開けておいた窓から中に入る。 「後はお任せを! 私の失態は私が晴らします」 ――とそこには罔象が待機しており、早速手にした銃を構える。 「うむ、頼むぞよ」 ただ逃げてきたハッドだったが、体勢を整えると彼女の横に並び両手に銃を構え、応戦態勢。罔象は宣言通り猿達を素早くしとめ、無力化を試みる。しかし、相手の素早さは侮り難し。呼吸法と再動作を駆使してリロード時間を削る彼女であるが、それも当たらなければ意味がない。そこへ事態を察知して加勢に入ったのはダイフクと綾香様だ。 「綾香様、火が出る攻撃は止めてみゃ〜」 「了解ニャ」 こちらも南洋の浦里同様に閃光が冴える。閉じ込められた部屋では逃げ場がない。手を出そうと接近する猿に放たれる光――それで出来た隙を三人がきっちり押える。 かくて、昼間の大捕り物は終結に向かう。 捕えた数は約全体の三分の二。残りの猿達は辛うじて逃げ延びていたり、異変を察知して侵入を断念したもの達である。けれど、やはり仲間の事が心配なのか雪が降り出したというのに、城を遠目で見つめている。 「これもお城の為、仕方ないのですよね」 捕らえた猿達を檻に入れ直して外へと運び出す様子を見守りながら、乃木亜が言う。 「まあな、食料不足とはいえ人間に手を出したのは頂けん」 それに南洋が静かに答える。 「じゃあ、やるぞ」 そう言って一抹は樽の入った赤い液体を猿にぶちまけた。 それはただの液体ではなく唐辛子をすりつぶし煮詰めたもので、匂いは余りないが見えぬ粒子がここからでも目を刺激する。傷を負った猿等にはかなり沁みるであろうし、目にかかれば暫く涙が止まらなくなるだろう。その液体を浴びて、悲鳴を上げる猿達――しかし、ここで情けをかければまた共に戻ってしまう。その光景を見つめる側の彼ら開拓者らとて辛いのだ。けれど、これをする事できっと学習してくれる事と彼らは切に願う。 「汚れ役ご苦労様です」 そう一抹にぺこりと頭を下げたのはこの仕置きの発案者・罔象だ。 「あぁ、別に構わん。猿に知り合いはおらんしな」 液で汚れた手を拭きつつ彼は言う。 そして、落ち着きを取り戻した猿達を山へと解放する一行である。 「もう人に近付かない様にね?」 そう告げてこっそり治癒を施した乃木亜であるが、猿達は彼らを恐れ一目散に去ってゆく。 「‥‥あの、これからの事なんですけど」 それを悲しげに見つめながら乃木亜が言う。 「猿達もこれを恐れて当分はこちらには来ないと思います。でも、このままでは彼らも生きていけないので‥‥それは余りに可哀想だと思うんです。だから、あの‥‥私の個人的なお願いになるのですけれど‥‥冬の間だけでも、お城の食べ残した食料を猿のいる山に持っていってあげれないでしょうか?」 見送る殿に向かって控え目ながらも提案する彼女。 「確かにここが餌場として価値がなくなれば襲ってはこないでしょうけど、運ぶとなるとまた襲撃を受けてしまうのでは?」 「そうだな。それは少し難しいだろう」 彼女の提案――しかしまたにここから食料が動くと判れば、城には入ってこないにしろ道中で襲撃に合ってしまうかもしれない。 「では、こういうのはどうでしょう? いっそ、餌場を作ってしまうというのは」 「作るとな?」 唐突な意見に、殿他皆が目を丸くする。 「つまり天災に強い作物の栽培を‥‥ここから離れた場所にでよいので、猿達の為の畑を作ってあげてほしいのです」 「な、なんと!!」 手間と費用はかかるが、そうすれば確かにここは襲われなくなるかもしれない。 「いいんじゃないか? 高い壷の一つでも売って人員雇えば済む話だろ?」 それに賛同する一抹――はっきり言ってかなり人事である。 「ううむ‥‥確かに面倒であるが、それで丸く収まるのであれば考えてみるとしよう」 目先の事よりも先の先‥‥長期に渡って見るならば、どちらが得かは自ずと見えてくる。 「なら、それで話はまとまったか」 天月をなでながら若獅が言う。 「うむ、皆の者本当に世話になったな。今日はゆるりとしていくがよい! 今日は呑もうではないか!!」 殿の一声で再び活気が戻り、調理場からは次々と料理が運ばれてくる。それを口にした誰もが思う。もしかしたら都のそれより美味いではないかと――。 「これだったら猿でなくてもほしくなるかもね」 貴族育ちのマルカが呟く。この味に慣れてしまった猿がまたこないかとふと心配が過ったが、その冬城に猿は現れず杞憂に終わる。そして、その後素直に意見は取り入れられ、畑作りが開始されるのだった。 |