【百狩】摘まれた七草

マスター名:奈華 綾里

|

|

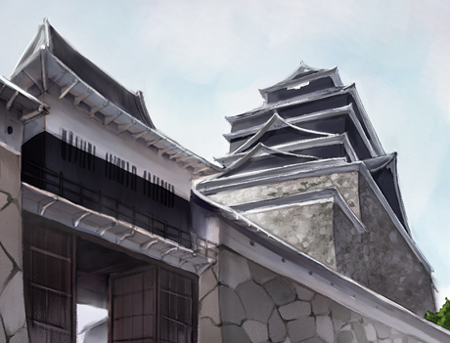

| ■オープニング本文 北面、仁生にて――それは七草の節句の少し前。 芹内王の下に貴族からの書状が届けられ、王はその内容に眉をひそめていた。 『七草の節句にて、我ら内でも粥を振舞う事に致し候。 芹内王様の国家繁栄・健康祈願においても我らは願う者也。 其処で我らは民衆にも金子無での振舞う由。ご報告申し上げておきまする』 書面に書かれている内容自体は悪くない。 昨年もアヤカシの進行や国内のいざこざで民を不安にさらしてしまった。そこでの考えだろうが、わざわざこんな書状を送ってくるという事はつまり、彼らは遠回しにあるモノを要求しているのだ。 「如何したものか…」 政治に決して強いという訳ではない芹内が表情を変えぬまま、言葉を漏らす。 「よいのではないでしょうか? 正月も過ぎ…民の健康を願うならば、少しばかり工面しましても罰は当たらないかと存じます。それに王が助力なさったとなればきっと皆も喜びましょう」 彼の側近である男が穏やかに言う。 「しかし、我が国は決して余裕がある訳ではない。余り無駄に使うのも…」 「そうですね。しかし恐れながら王よ。私は決して無駄だとは思いません」 信頼のおける側近の言葉に、彼は決断を迫られる。 (「貴族主催というのは些か気になるが…ここは賭けてみるか」) 芹内はそう思い直し、更に熟考を重ねた後少しの心付けを彼らへと贈る。 そして、当日は多くの人が集まり、賑わっているかに見えた。 「さぁ、我らの七草の宴にようこそ」 何個かの鍋には大量の粥が作られている。そして、来る人数を想定してうず高く木製の椀が積まれている。 暖かい湯気が立ち昇り、辺りを白く染める場所はある寺の境内だった。寺に伸びる階段には行列が出来、山門の辺りで人数の管理をしているのか一旦とめられている様だが、それでも出入りする人の波はおとろえない。 「集まっているな」 王はそれを城から遠目に見取り、安心していたのだが――。 「なにっ! 七草で死人が!」 七草を終えた翌日の事――いつもは冷静沈着である筈の王も、この時ばかりは椅子から立ち上がり目を見開く。 「左様です。報告によりますと主催の貴族らが数十名、泡を噴いて倒れ死亡していたとかで」 報告に来た志士も何が何やら判らないといった様子だ。 「泡とは……まさか食中毒でも起こしたのか?」 考えられるのはやはり草の取り間違えか。額には嫌な汗が流れる。 「それがそうでもないようでして…」 「む…そう言えばさっき『貴族らが数十名』と申したな。女中や料理人はどうなのだ?」 普通ならば先に味を見る筈の者達が倒れて然り。しかし、報告では貴族らと限定されていた。 それに違和感を覚えて、確認するように聞き返す。 「それが妙なんです。女中や料理人、そしてその催しで粥を食べたという民達は何ともないらしくて」 「成程…」 同じ粥を食べた筈の者達の中でやられたのは貴族のみ。 こうなると、これは明らかに何らかの意図が働いていると考えざる終えない。 「事情徴収や聞き込みは済んでいるのか?」 緊急事態とばかりに他の案件は一旦後に回して、再び王が問う。 「それが、どういう訳か誰もあまり話してくれなくて…聞けた話は『普通だった』とか『美味しく頂けた』と言ったものばかりで難航中です。それに当日は多くの人が集まっていたとの事、もし何かしたにしても犯人を特定するのは難しいかと…」 「それでも探し出せ」 「え…」 王らしからぬ言葉遣いに、黙っていた側近さえもびくりと肩を揺らす。 「よいか、この件については見過ごす訳には行かぬ。町の者達が口を閉ざしているのにも何らかの理由があるかもしれぬし、何より数十名も死んでいるのだ。第一このままでは不安が広がってしまう故、迅速に対処せよ」 芹内はそう言って側近に経過報告をするよう命じて、再び政務に戻ろうとする。だが、 「書簡、持って参りました。貴族からです…読み上げます」 「よい、内容はわかっている」 飛び込んできたそれを聞くまでもなかった。 昨日の事件を知り、恐れを抱いた者達からのものだろう。以前王への献上品が送る最中の襲撃が続いた折も同様の文が送られてきた事があり、それ位の察しがつく。 「やむ負えん…貴族達の屋敷に数名ずつでいい、人を送れ」 都にも志士の者はいるのだが、腕のある者をと彼らはそちらに手を回さず、わざわざ彼へ文を送り精鋭を回してくれないかと遠回しにせがんでくるのだ。 「しかし、そうしますと事件の調査が…」 側近がその彼の思いを汲み取りつつも、事実を提示する。 「わかった。ならばギルドの手を借り内密に頼む」 「判りました」 その言葉に側近は早馬を走らせて、内部にも行った者はいないか聞いて回る。 けれど、聞けたのはやはり極普通の証言で…。 (「全く、頭の痛いことだ…」) 王の眉間にはいつもにまして皺が深く刻まれていた。 ーーー 【ヒント】ある志士の証言 「昨日は七草だって言うから妻と娘と行ったんだ。なんたってタダで食べられるって言うからさ。 それにどうもうちの奴が買いそびれたらしくてな。前日でも厳しかったらしい。 かなり待たされたが、味はそこそこ旨かったよ…塩味だ。 使った椀と箸は持ち帰っていいってんで三人分、家にあるよ。まぁ、普通は持って帰るだろうな。 アレだけ待たされて、一杯だけってのはわりにあわねぇし… 異国の少女の琴の演奏が聴けたのはラッキーだった。珍しいものが見れたぜ。 後は……あの寺、寂れてたと思ったんだが坊さんいたんだな。知らなかったよ」 |

| ■参加者一覧 14歳・女・泰 13歳・女・魔 24歳・男・泰 41歳・女・魔 11歳・女・吟 14歳・女・シ 20歳・女・サ 19歳・女・ジ |

| ■リプレイ本文 ●隠 芹内側の報告書と志士の証言。そこからまず彼らが目を付けたのはやはり亡くなっている貴族らの素行。亡くなった者達を悪くは言いたくないが、理由は必ずある筈だ。そして二点目は彼らを死に至らしめた物の混入方法。外傷はなく泡を噴いて死んでいたという事から何かしらの食物摂取が考えられるが、炊き出しという大勢が集まる場所で誰にも気付かれず、そのような物を仕込む事が出来るのかと言う点で疑問が残る。 毒を入れたとするならば調理、椀、受け渡し、調味のいずれかの場所。あるいは彼らだけ味を薄くしての調味容器に仕込むパターン。どちらにせよ、これでは騒ぎにならない筈がない。ある者の意見では山門で予め殺人の予言めいた事がされていたのではとあったが、それは如何なものだろうか。即効性ではなかったならば同じ場所で死んでいた為、それもおかしく謎は深まる。 謎といえば行列もしかり。山門で相手を選り分けていた? 待たされたと言う証言からここで何かがあったのは間違いないし、何らかの事情を知っている為に口を閉ざしている者が多いと考えるのが妥当だが、その理由が判らない。 そしてなぜ寺だったのか。貴族なら屋敷もある。なのにそこでしなかったのはなぜか。見慣れない坊主に異国の演奏者…実に謎だらけであるが、引き受けた以上ベストを尽くすしかない。戦闘を考慮し、ペアでの行動を義務づけ彼らは街へ散るのだった。 塩味というのは一般的か否か。異国育ちのビシュタ・ベリー(ic0289)には判らない。そこで彼女は卸問屋となる八百屋を調査する白瀬譜琶(ic0258)と行動を共にする。 「おじさん、何故こんなに七草が品薄なんですかー!?」 まだ十四の少女である事を武器にして彼女がそれとなく尋ねる。 「そりゃ七草はもう終わってるからねぇ」 「だって私食べそびれてまだなんですよー。この人も食べたいってだから何とかして下さいよー」 そう言う彼女であるが、実は狙いは他にあった。打ち合わせでは言わずにいたが、志士の証言のある部分に疑問を抱いていたのだ。 「そういえば前日も売り切れって言われましたよー。あれどういうことですかー?」 普通ならば七草粥といえば家庭でが主流である。例え無料で振舞われていたとしても、家で食べたいと思った者も居ただろう。しかし当日は長蛇の列。志士の証言によれば「前日でも厳しかった」との事。前日に多く仕入れてがっぽり稼ぐが商売人の常であろうに、厳しいとはどういう事か。すなわちそれは誰かが大量買いしたのではと考える。 「それは…仕方ないじゃないですか。全部買うと貴族様が申されて…」 「全部って仕入れた分全部?」 「はい。宴に使うからと…うちとしては買い取って頂けるのは願ってもない事ですし、それにその…ねぇ」 「それに何かしら?」 ビシュタが笑顔を武器に一歩踏み込む。 「うちだけ出さない訳にはいかないでしょう…それに芹内様の命も受けているとあれば尚更」 「芹内様?」 資料には確か心付けという名の援助金を送ったと記されているが、買い占めよとのお達しは出ていない。ではなぜそこまでと疑問は募る。 (「少しゴメンなさいね」) そこでビシュタは隙を見てライールで帳簿を確認した。するとそこには赤字で書かれた七草の売り上げが記載がされている。 (「相手が貴族だから頭が上がらなかったのかねえ」) 仕事に戻った店主を見つめ、彼女が思案する。 「次は椀の製造元に行ってみようー」 譜琶の言葉には彼女は軽く頷くのだった。 ●見 貴族関係と毒について…それを調べる為に城を訪れたのは水野清華(ib3296)とバロネーシュ・ロンコワ(ib6645)である。特に前者は国に関する資料も含まれる為芹内の許可が必要であったが、暫くの交渉で確認が取れどうにか見せて貰える事となる。 「そう言えば芹内様は養子なんですよね…」 家系図の載った書物を広げて清華が言う。 若くして王の座に着いた彼であるが、元は下級士分。勿論現役時代も存在するがそれはさておき、次のページを開けば今度は代々この国に籍を置く貴族達の名前がずらりと並んでいる。そこを見ると実力主義と言え朝廷直属の管轄であった事がよく判る。 「ここは私が」 その人数にバロネーシュが手を添える。すると同時に彼女の掌からは淡い光が漏れ暫くすると、彼女の中で必要箇所が明確となり、その場所にしおりを挟んでいく。それは亡くなった貴族の達の詳細が記されたページだ。 「皆さんなかなかに古株ですね…亡くなられたこの方はその五代目に当たるようです」 二人で手分けして目を通すうちに…どの家も長く繁栄している凄腕貴族で、それは現王よりも遥か前にまで及んでいる事が判る。だが、毒については情報が少なく流石に探し当てるには至らない。 「ねえ、けどこれって凄くない? どの人もかなり続いてるのに没落してないですし…貴族ってそんなに羽振りがいいのかな?」 政治事情には詳しくはないが、それでも『貴族』と聞けばなんとなく豪華なイメージはするものの、せっせと働いているイメージは皆無に近い。 「その辺の事情に詳しい方がいればよいのですが…」 そう思い再び術を発動する。すると、その光はある人物を差し示した。 所は変わって宴会場となった古寺には、ルース・エリコット(ic0005)と多由羅(ic0271)が同行者を連れて足を運んでいる。 「あの、忙しい…ところ、ごめんな…さい。なるべ、く事細かに…お願い、します」 その同行者というのは当日調理・受け渡しを担当した女中と証言をくれた志士の二名。まずは山門前で何か聞かれなかったか尋ねてみる。 「私は上でずっと炊き出しでしたので…」 「じゃあ、あなたは?」 「何かって言われても…参加者はここでお布施をと」 「お布施?」 場所が場所だからだろうか。しかしそれだけであんな列ができるだろうか。 「まぁ、お布施といってもあれは…」 「あの、あれ?」 すると今度はルースが山門の梁に複数の穴を見つけ指を差す。 「ああ、あれは垂れ幕を張ってたからだ。芹内様公認・七草の宴…とか書いていたかな」 「垂れ幕…」 大事な山門に傷がつくというのにこの寺の住職はそれを了承したのだろうか。疑問に思いつつも石段を登って会場へ。ちなみに貴族達が死んでいた場所はここの本堂。その前には焚き火の跡があり、当日はテントも建てられて参加者はその下や中で思い思いに粥を頂いたのだと言う。 「ここですね…」 女中はルースに鍋や椀の配置を事細かに説明し、彼女はそれに従って目視と濡れ手拭を使用し手掛かりを探す。それはとても真剣で…一欠片の塵さえ見逃さないという意気込みが見て取れる。 「ここの和尚を何処に?」 そこで多由羅は彼女に調査を任せ、質問に戻る。 「それが事件の後いなくなってね…正確には一週間の契約でここを借りた青年坊主が居ただけらしい」 「では、それまではここは無人で?」 「俺も後から知ったが通りで見ない訳だよ…きっとどこで宴の件を聞きつけてきたんじゃないか。幸いここは古くても広いし、貴族の奴らも自分の家じゃ…っとと、いけね」 思わず何かを言いかけて、志士は慌てて口を塞ぐ。 今の言い様から察するに彼の貴族に対する印象は余りよくないようだ。しかしながら、今回の宴は貧しい者にとっては良きものであった筈…彼はそうでないにしても、殺される理由にはならない。 (「いなくなった坊主に、山門のお布施か…」) 一週間しか借りなかったというのはますます気にかかる。 「こ、こちらが…死亡、現場…」 一方で外の調査を終えて、ようやくルースは貴族が死亡した本堂の一角へ。板間の上には座布団がその時のまま円になるように並べられている。 「あまり、乱れて、ない…」 毒で死んだのならもがき苦しむだろうに、それ形跡がまるでない。 「あ…」 目を皿のようにして床をくまなく探していたルースがある場所で鼻をひくつかせる。 それは僅かな滲みのある場所だった。板間に滲み込んだ液体の後…まだ匂いがあるからそう時間は経っていない。 「これは、あまざ、け…?」 完全に溶け切っていなかった酒粕の一部が白く固まっている。 「あの、甘酒などお出ししていなかったのですが」 と女中の言葉、つまりこれは――。 ●知 「芹内王様のご依頼で事件の調査に参りました」 貴族宅への聞き込みに正装の蓮神音(ib2662)と長谷部円秀(ib4529)がやってくる。事件から数日が経っているとはいえ、葬儀がまだの家も多い。亡くなったのは貴族ばかりである事からどこも警戒が厳しく、芹内の名を出しても暫く待たされる始末である。 「しかし、大きなお屋敷だねー」 玄関で待たされつつ、周囲に広がる庭園を眺めて神音が言う。 「ですねぇ、ただ少し手入れがまだの所が見受けられますが」 木の形が整っていないのを見つけてこれは円秀だ。 「話す事などありませんが何用ですか?」 そこで出てきたのは家主ではなく使用人だった。どうやら家主は体調が優れないとかで出られないらしい。 「使用人の方ですか。だったらこの際単刀直入にお聞きます。こちらの方が誰かに恨まれるような心当たりはありませんでしたか?」 家主を前にしていれば別であるが、相手が使用人となれば多少荒っぽくもこの方が時間短縮になる。 「あなたいきなり……しかし、恨みと申されましても少なからずどこもある事ですし」 「何人かの貴族さんで主催していたんだよねー? 材料や女中さんの手配とかは誰がやったの?」 と今度は神音。複数であっても発起人がいる筈だと彼女は思う。 「それは…ある方にいい話を聞いたとかで」 「ある方とは?」 「それは存じ上げません。何でも通りすがりに出会われたと…」 どうもその人物が怪しい。その後も数回、ここの主人はその人物に会いに行っていたと言う。その後も地道に訪ね歩いて…町人の聞き込みに移りかけた時、二人はある会話を耳にする。 「母様、なんで七草一杯だけだったの?」 おかわりが欲しかったのか子供が言う。 「それは仕方ないでしょう。そういう決まり…お椀の持ち込みは駄目だったでしょ?」 「けどちゃんとお金払ったよ?」 「ん〜、あれはね。少し違うのよ」 困ったように答える母に二人は顔を見合わせて、親子に駆け寄るのだった。 ●逃 「って事はつまり実質お金を取ってたのー!?」 皆が集めた情報を擦り合せて見えてきた真実に清華が声を上げる。 八百屋で七草を買占め、半強制的に民を参加させる。山門ではお布施と称し参加料を徴収して、文句が出れば王の名の下『食器は持ち帰ってよい』と言い包める。確かに粥はタダであったが、これでは詐欺同然である。ちなみに椀の製造元においても安く仕上げろと要求し、代金もそれに見合う額を出してはいなかったとか。 「王の名を出されちゃ言いようがないですよね」 「全く、恥さ…いや困ったもんだよ」 「あなたは?」 自然に馴染んでいた男を見つけてルースが問う。 彼は菊柾…貴族と芹内について詳しいとの事で清華らが連れてきたのだ。 「主催者側の貴族以外はこちらに参加されていなかったようですが、なぜか判りますか?」 バロネーシュが尋ねる。 「それは…多分見栄だろうな。無料だからと言っても食いついたら貧乏臭いとでも思われかねないだろう」 階級が上であればある程特別だと勘違いする者は多い。屋敷を使わなかったのも彼の見解で言えば、庶民を屋敷に迎えるなど土足で上がらせるも同然だと思っていたからではないかと言う事だ。勿論そんな者ばかりではないのだが、一部潔癖なまでにそういう思考を持っている者も存在する。 「死因は?」 「多分、甘酒…床に、あと、あったから…けど、苦しんでなくて…何か変」 「ちなみに宴では出されていないから、打ち上げとかそういった類じゃないかと予想されるわ」 円座でわいわい…お布施の上がりでも数えていたのかもしれない。 「お、これか…」 そんな中彼らの耳に届いたのは優しい調べ。実はここ、例の琴の演奏者がいるかもしれないという店なのだ。芹内側の調査員の頑張りの賜物である。 「そういえばその青年坊主と親しげに話していたとの報告もありました」 演奏を頼まれたからではなく、まるで年の離れた兄妹の様に。少女がもし志体持ちであれば共犯の可能性もある。異国の薄緑の髪が肩まで伸びたエルフの少女。 夜の酒場で演奏とはそれ自体で問題があるように思えるがそれはさておき、曲は聴こえるものの姿は現さない。マスターにそれとなく近付いて、ビシュタが仕掛ける。出てこないならばこちらから行くまで。幸い今は人数も少なく、これであればバロネーシュの術も届くかもしれない。 「ねぇ、この曲いい曲ね。折角だから踊っていいかしら」 彼女はジプシーであるから即興はお手のもの。店側の同意を貰い、早速踊り出す。それはとても魅力的で、バイラオーラを身に纏っているから酒の入った者達の視線は自ずと彼女に向く。 その間にバロネーシュはアムルリープを発動した。するとその効果で一人、又一人と机に崩れてゆく。全員が落ちたのを確認して彼らは音の出所へと歩みを進めた。奏でられていたのはバイオリン…酒場の上の部屋からだ。それぞれに警戒をしつつ扉を開く。 「だ、誰…」 そこには確かに少女がいた。明かりのない部屋で…突然の訪問者にびくりと肩を揺らす。 「えと、怪しい者じゃない、です…。少し聞きたい、事あって…あなたは、こないだ…」 そこでガタンと音がした。はっとして窓に視線を移せば月明かりに人型が映る。座っていた筈の少女はその影に抱えられ、窓から飛び降りてゆく。 「待て!!」 それを追うように二人の泰拳士が駆け出した。しかし、ここは二階。影はらくらくと飛び降りたがこちらはそうはいかない。狭い路地、飛び降りた時には既に相手の背中は小さくなっている。駄目元で神音が空気撃を放ったがどうにも届かない。残りがメンバーが来た時には残念ながら見失っている。 「理由はどうあれ、逃げたという事は彼らがやはり…」 「でしょうね」 真相は彼らが持ち逃げてしまった。しかし、依頼は彼らの捕獲ではない。確実な証拠はなかったが、それでも彼ら二人を重要参考人として指名手配する事で一旦の事件は収束を迎える。この先は芹内管轄の警備隊やら志士らが動いて捕まえてくれる事を祈るしかない。 ただこの一件で判ったのは、彼らが貴族に恨みを持っていたのかもしれないという不確かな推測――。 そして露見した芹内にとっての悩みの種…昔からあった事ではあるのだが、これほどまでに大きく公になったのは初めてで。その一端を自分の行動が担っていたとすると少なからず民に悪い印象を与えたのは事実だろう。 「急がなければならぬと…そういう事か」 芹内がぽつりと呟き、彼の心に決意の火が灯る。 それとは別に燻っていた何かも今再び動き出そうとしていた。 |