軋む家

マスター名:村木 采

|

|

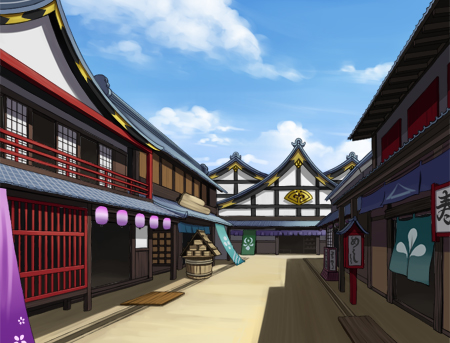

| ■オープニング本文 ● 神楽の都、開拓者ギルド。枯茶色の机にかじりつき、鹿爪らしい顔で紙の束と格闘していた弁柄色の肌の中年男、スティーブ・クレーギーは、猛然と近寄ってくる足音に顔を上げた。 「スティーブ!」 けたたましい音を立てて、一人の女性が部屋に駆け込んでくる。 「何でござる。騒々しい」 「何、はこっちの台詞!」 三十歳ほどと見える、制服姿の受付嬢だった。スティーブよりも一回りほど年下だが、敬語さえ使っていない。 「何これ!」 小刻みに震える左手に握られた紙は、一枚の依頼票だった。 「依頼票に見えるでござる」 「内容! な・い・よ・う!」 スティーブの鼻に触れる程の距離にまで紙が突きつけられた。 「間違って判押されてて、もう依頼人に承諾の連絡行っちゃったんだからね!」 「そうでござるか、それは何より」 スティーブは白い歯を輝かせて親指を立てた。女性受付の手がその親指を握り、捻り上げる。 「修繕って! 家の修繕って! 開拓者は日用大工じゃないのよ! 一体どんな顔して頼めっての!? 他に開拓者回すべき依頼もあんのに!」 「痛たたたたたた」 枯茶色の机に頬を押しつけ、指と肩を極められたスティーブは緊張感のない声を上げる。 「しかしそれは、判を押す方が悪いでござる」 「居直るな! 依頼が流れたら、依頼人からクレームが来る事だってあんだからね!」 女性はスティーブの指を離し、荒い息をつく。 「まあまあ、流れなければ良いだけではござらんか」 「家の修繕なんてしてくれる開拓者がいるかっ!」 女性は机越しにスティーブの両襟を掴み、叫ぶ。 「あんたの仕事は、事件性無しで除外された依頼票の中から、『一応事件性のありそうな』依頼があれば差し戻すことでしょうが! よりにもよって、こんな依頼を差し戻すなっ! もし流れたら、あんた一人で家の修繕しに行きなさいよね! 全部あんたの仕事だからね! 依頼人からの情況聴取も!」 ● 床の間に生けられた百合の花が、仄かな香りを放っている。 流水図の掛け軸と、西の軒先へ掛けられた風鈴の音が、梅雨時とは思えない暑さを僅かに和らげていた。 「暑い中、ようこそいらっしゃいました」 丸髷から銀色の簪を覗かせた小柄な女性が、ゆるゆると畳に指をついて頭を下げる。 年の頃は六十代後半といったところだろうか。既に髪の大半が白くなっているが、背筋はまだそれほど曲がっていない。顔の端々に寄った皺が、彼女の歴史の中で穏やかに積み重ねられた疲労を表している。 「ごめんなさいね、主人に先立たれて、もう男手がないものですから。家の整理も、しようしようと思っているのに、何年もできていないの」 「左様でござるか。ご苦労をなさっておいででござるな」 正座をしたスティーブは、両腿に手を置いて深々と返礼をする。 「ギルド職員のスティーブと申す」 「すき‥‥?」 「スティーブ、でござる」 「スティーブさん。ごめんなさいね、もうおばあさんなものですから。野木坂厘と申します」 ジルベリア風に奇抜なアレンジを加えた服のスティーブに、老女、厘は小さな目を細めた。 「綺麗な肌をしてらっしゃるのね。目もくりくりして、まるで鹿みたい」 「馬で鹿とは、良く言われるでござるが」 一瞬の間を置いて、厘は袖で口を隠して笑い出した。余程おかしかったのか、片手で腹を押さえて暫く笑い続ける。 「そ、そんなにおかしかったでござるか?」 「ええ、本当に。面白い人」 厘は目に涙さえ浮かべて笑っていたが、何とか堪え、小さな手で盆に載った硝子製のコップを勧めた。 「ごめんなさいね、さ、お上がりになって」 「頂戴するでござる」 勧められた氷入りの冷茶を、スティーブは両手で押し頂くように受け取った。驚くほど薄く作られたコップは、既に汗をかき始めている。 「美味しゅうござるな」 「お口に合います? 妹が榎沢に住んでいて、毎年贈ってくれるの」 厘は手指で口許を隠し、くすぐったそうに笑う。 「ごめんなさいね、余計なお話ばっかり。それで、家の修繕のことなのですけれど」 「そうでござった。どこを直せば良いでござるか」 「それが、解りませんの」 厘は顎に人差し指を当て、小首を傾げた。 「解らない、とは?」 「本当に、解らないんですよ。ただ、時々妙な軋みが聞こえますの。この古い家、この湿気で、家鳴りもないものでしょう?」 「軋み、でござるか」 スティーブは大きな両手の中で小さなコップを回す。 「‥‥失礼でござるが、この家は建ててから何年ほど?」 「もう、‥‥六十年ほどになりますかしら」 「軋みがするのは、お屋敷のどの辺りでござるか」 「あちらこちらですわ。柱や梁が、時折鳴りますの」 「ふうむ」 スティーブはコップを盆に戻し、太い腕を組む。 「軋み音の他に、何か変わった事はござるか? 鼠や虫が増えた、体調が悪い、うなされるなど」 「そうですわね‥‥少し襖の立て付けが悪くなって‥‥そう、夜中に何か音が聞こえる事がありますわ」 「音、でござるか。軋み音ではなく?」 スティーブは懐から紙を取り出すと、愛用の羽根ペンを持参したインク壺に浸した。 「どのような音が?」 「そうですわね‥‥かん、というか、かつん、というか‥‥硬い音ですわ」 「硬い音。‥‥それが夜中に限って聞こえる、と。何か、家の中でアヤカシを見たりしたでござるか?」 「そんな恐ろしいものを見ていたら、申し上げていますわ」 厘は笑う。スティーブは誤魔化すように照れ笑いを浮かべた。 「そ、そうでござるな。ではお屋敷に何か、髪の伸びる人形や、抜くと血の滴る刀があったり‥‥」 「そんな物騒な物もございませんったら。もう、ほんとに面白い方」 厘はまた腹を押さえ、口許を隠して笑う。スティーブは苦笑し、首の後ろを一つ掻く。 紙の半分ほども文字で埋め尽くすと、スティーブはペンを置いた。 「となると、やはりお屋敷が古くなっただけでござろうか‥‥」 スティーブが唸る。 「しかし必ずしもアヤカシが目に見えるとは‥‥いや、そもそもアヤカシと決まったわけでも‥‥」 「難しいようでしたら、ご無理なさらないで下さいね、実は引っ越しも含めて考えていますの。大通りがすぐ近くで、おばあさんには少し騒々しいですから。それに最近この町も、がらの悪い方が増えてらっしゃるそうですし」 スティーブははっと顔を上げ、勢いよく首を振った。 「いやいやいや、そこは開拓者ギルドを御信用下され! ギルドには、拙者など及びも付かぬ天才がずらり揃ってござるぞ!」 |

■参加者一覧 鬼島貫徹(ia0694)

鬼島貫徹(ia0694)45歳・男・サ 17歳・男・吟  十野間 修(ib3415)

十野間 修(ib3415)22歳・男・志 31歳・男・砲 30歳・男・泰 15歳・女・シ |

| ■リプレイ本文 ● 「あら、賑やかになりそうで嬉しいわ」 厘は嬉しそうに目を細めた。 「玲璃と申します。よろしくお願いします」 ローブの上から目に眩しい純白の羽織を着た人物、玲璃(ia1114)が丁寧に頭を下げる。 「端正なお顔の殿方ですこと。野木坂厘と申します」 厘が小さな手を重ね、礼を返す。 水色の薄衣に薄手の外套を羽織った頬に刺青のある青年、南風(ib5487)が、獣耳をくりくりと動かしながら感心したように呟いた。 「いい家だね。引っ越すには勿体無い」 「いやですわ、ただ古いばっかりですよ」 厘はくすぐったそうに言い、一行を迎え入れた。 玄関前に停められた大八車の筵からは、雑多な木材や円匙などが覗いている。 「原因が建物と仮定すると‥‥天儀流木造家屋の様ですし」 厚手の足袋に額の手拭い、腰の黒帯に皮の水筒と、見事に大工の装いをした青年、十野間修(ib3415)が天井を見上げた。 「乾燥する冬場は兎も角、湿度の高いこの時期の原因と考えるなら‥‥組の部分に余計な湿気が篭って材木が膨張したり、傷みが出ている可能性がありますね」 「夏が終われば軋みは終わるということか?」 通気性のある鎖帷子に陽射しを遮る羽織を着た青年、蓮蒼馬(ib5707)が目に掛かる青い前髪を払う。 「はい。ですが建材に損傷が蓄積してしまうと、最終的には重大な事態に至る可能性はあります」 「建物が原因なら、修繕は不可避か」 蒼馬は眉根を寄せる。 「北東から南東方向に音の発生源が動いていそうな反面、断続的でなく稀に一度聞こえる程度と言うのが、人為的・アヤカシ関与と断言し難くしていますが」 「何、謎は全て解けている」 頭に鉢巻を締めた茶筅髷の中年男、鬼島貫徹(ia0694)が腕を組んで重々しく呟いた。 「と言うよりもこれだけの手掛かりがありながら、スティーブは何をやっているのか」 「ま、想像はついてもなかなか口には出さないんじゃん? フツーはさ」 御召茶色のキャスケットと袍に身を包んだ金髪の少女、アーニー・フェイト(ib5822)が肩を竦める。 「まあ。もう原因がおわかりになったの?」 「侮って貰っては困る」 鬼島は大いにふんぞり返り、その指を地面に向けた。 「ミミズに決まっている」 七名が、一様に口を閉ざした。 風鈴の音が、屋敷の中に静かに広がっていく。 アーニーが、小振りな手で輝く金髪を掻き回した。 「‥‥やっぱ穴掘ってパクろーとか考えてんのかね」 「穴を掘り進んでいて、空気穴を空けた際に音が鳴っているとすれば強ちおかしくもなさそうですね」 「素人はすぐに事象を関連付けたがるが、現実はそうそう複雑なものではない」 「でも、マジでやってたらバカだよなあ」 「まあ、余程暇なんじゃないかな」 南風は鬼島から視線を逸らしながら呟く。 蒼馬が一同を見渡した。 「何にせよ、手分けして近隣の挨拶回りからだな」 「では私は西隣のご夫婦に。その後買い出しに行って参ります。その後瘴索結界で屋敷の調査を」 「家は古いから軋んできた。地中ではミミズが鳴いている」 「僕は東隣の同心さん宅へ行きましょう。蓮さんは北の道場をお願いしますね」 「じゃ、あたしは床の確認と‥‥まあ、屋根に上がって色々と見とくかな」 ししし、とアーニーは悪戯っぽい笑いを漏らす。 「では一旦分かれて、それぞれの仕事に入るとするか」 蒼馬の一言で、一行は居間を後にした。 「ただそれだけのことだ」 一人玄関に取り残された鬼島の満足げな大笑いが、風鈴の音に混じって曇り空へと消えていった。 ● 既に日は落ち、月が夜空に皓々と輝いている。 夜の屋敷には、単調な鋏の音が満ちていた。 硝子のコップに入った冷茶を一人一人に手渡していた厘が、ふとアーニーの手元に目をやる。 「アーニーさん、それはなあに?」 「ん? まあ、ちょっとしたショーバイドーグってね」 腰の革袋から取り出した銃弾をそっと起き、アーニーは静かに手を離した。 「あら。あらあら」 厘は声を上げた。一瞬静止していた銃弾が、僅かに、ゆっくりと床を転がったのだ。 「床が、傾いてたのね。困るわ」 「そーゆーこと」 アーニーは拾い上げた銃弾を、別の場所に置いた。それを幾度か繰り返すと、今度は襖の桟に銃弾を置く。 「やっぱ、居間を横切る形で沈んでんなあ」 「天井も、僅かに曲がっているようですね」 修は六尺半もの身の丈を生かして、易々と天井を指でなぞった。 「明日は梁と、床下の柱を重点的に補強しましょうか。下も早めに済ませてしまいたいですね」 修が意味ありげに言う。 「玲璃さん。昼は反応なしでしたか」 修はそっと座布団に腰を下ろし、胡座をかいた。 昼間に干した襦袢を綺麗に畳みながら、玲璃は静かに頷く。 「ええ、屋根裏から床下まで、全て調べてみましたが」 「そうですか。僕の心眼にも反応無しです。尤も、例の音がする時は‥‥」 修の言葉に被せるように、苦笑混じりの声が障子越しに発せられる。 「鬼島殿。本当にこれを、全てお一人で?」 障子を開けて入ってきたのは、蒼馬だった。 その背に見える庭の一画には、小さな雑草の山が出来上がっていた。見える庭の土は掘り起こされ、雑草が文字通り根こそぎ引き抜かれている。 「蓮か。どうだった」 盆栽に鋏を入れる手を止めた鬼島が、視線だけで蒼馬を見返す。 「師範代は、開拓者になりたてという程度の腕。師範と道場主の腕も知れたものかと」 「ミミズの気配はあったか」 「はい。道場がやけに蒸し暑く、床板の音が詰まっている部分が、大きく円を描くように」 蒼馬は下に向けた掌で円を描いた。 「その中央の床下に穴があるのではないかと」 「掘った土は、穴の回りに廃棄しているのかな」 南風は行灯の光を頼りに細板に油を擦り込み、風合いと使用感を出していた。 「すぐいっぱいになりそうだけど」 冷茶を一口飲み、アーニーが口を挟んだ。 「残りは道場の物置じゃねーかな。屋根から見たら、道場の玄関から乾いた土の跡が続いてたし」 「器用なミミズもいるものだな」 「‥‥そういえば、お厘さん」 南風が明後日の方角を見ながら、明るい声を出す。 「何でまたギルドなんかに依頼したんだい?」 「ご近所の方に、困った事があったらギルドに言うのが良いと‥‥あの、南風さん、鬼島さん。ちょっとお手を休めて、おくつろぎ下さいな」 厘は、作業の手を止めない二人の前で汗をかき始めたコップを見て、申し訳なさそうに言う。 「なに、遠慮は不要だ。暇を持て余すよりは余程良い」 「そうそう。困った人がいたら、どんな仕事だって僕ら開拓者の出番さ」 縁側から外した古板と手の板を見比べ、擦りつける油の調合を変えながら、南風が笑う。 「ですけれど‥‥」 「暑さも和らぐ心配りが各所にされていること、偏に刀自の気質と見受ける」 鬼島は掛け軸と風鈴を目の端に捉え、穏やかに首を振る。 「それだけに、手が足りず歯がゆい思いをしている事も多いのではないか? 丁度良い機会だ‥‥」 ぴたりと鬼島の動きが止まった。 厘を除く五人も、全員が気付いていた。 外で、物音が響いている。何かを引っ掻くような、硬くくぐもった音だ。 「やはり、ミミズのようだな」 「‥‥それはともかく、思ったよりも早く動き出したな」 蒼馬が微妙に引きつった笑いを浮かべ、腰を上げる。 「‥‥ソーマ、道場で何か言ってきた?」 「ん? 作業は夕刻までという事と、引っ越すことも考えて土蔵の物を整理するつもりだという事だけな」 すまし顔で言う蒼馬に、アーニーは両手を叩いて笑った。 「あはははっ! そりゃ動きもするわ。冴えてんね」 「気付かれないよう静かに掘っていたが、尻に火が付いたのだろうな」 蒼馬は立ち上がり、まだ座ったままの玲璃と修に声を掛ける。 「どうだ? 二人とも」 「‥‥アヤカシではないですね」 玲璃がまず目を開けた。次いで、修が。 「ただ、気配はあります。どうやらもう屋敷の下を通り過ぎていたようですね」 「やはりミミズということだな」 「じゃ、あたしが一足先に忍び込んどくわ。みんなは後からごゆっくりどーぞ」 「あ、少しお待ち下さい」 玲璃の唇が小刻みに動き、手にした杖でそっとアーニーの手に触れる。柔らかい光が小さな手からその身体へと駆け上がり、螺旋を描きながら爪先へと降りながら、服の奥へと吸い込まれていく。 何が起きているか解らない厘が、不安げに隣の南風を見上げた。 「あの‥‥?」 「これから、ちょっと犯人を捕まえてくるからね。お厘さんはここで少し待っててくれるかい」 南風は微笑み、壁に立てかけていた朱藩銃を手に取った。 鬼島は庭に降り、両手に唾を吐きかけると円匙を手に取る。 「では、俺は直接ミミズを掘り当てるとするか」 「‥‥さ、行こうか」 ● 「‥‥草むしりをしていた中年男は解らんが、あの手拭いの男はどう見てもただの大工だし‥‥家事手伝いの女もいたな」 「開拓者というのは、三人以下で動く事はないそうですよ」 夏大根を生で囓りながら、道場主は唸る。 「ただの修繕なんじゃないでしょうか」 「うむ‥‥だが、やはり急いだ方がよさそうだな。土蔵まで一気に掘り進めよう。荷物はまとめておけよ」 「もう遅いんじゃねーかなあ」 廊下から、ぬっと金髪が現れた。右拳を胸の高さに掲げた少女、アーニーだった。 男達が一斉に立ち上がり、大根が床に転がる。 「て、てめえ、屋根に上ってたガキ!」 「ガキって‥‥成人してるっての。ゲンプク? つーんだっけ? 天儀じゃさ」 アーニーは右手に握っていた金属塊を放り上げ、空中で掴み取る。 男達が目を剥いた。 「い、一体どうやってその錠‥‥」 「鍵ってのはそもそも開くもんじゃん? 開くもんを開ける、トーゼンっしょ」 アーニーの右手が鋭く閃き、門弟の歯が折れ飛んだ。 倒れた門弟の口の中には、赤錆色の錠が血塗れの歯と共に咥えられている。男達は一斉に壁に駆け寄り、木刀を手に取った。 「やる気か? 止めておけ」 銃を構えるアーニーの後ろから入ってきたのは、蒼馬だった。 「やかましい! 今度は本気で当てる!」 蒼馬は苦笑し、横薙ぎに振るわれる木刀を霊拳「月吼」の甲で跳ね上げた。振り下ろされる一撃を後方へ一歩下がって躱し、床を打った木刀を爪先で制する。 力尽くで振り上げようと踏ん張る男の股間に、蒼馬の爪先が突き刺さった。 破裂音が響き、踏み出そうとした床板を撃ち抜かれた門弟が見事に引っ繰り返る。 その隙にアーニーの脇を駆け抜けた男達は、廊下に漂う焦げ臭い臭いに足を止めた。 「おっと、こっちは通行止めだよ」 惚けた声と共に、轟音と火線が廊下の大気を灼き切った。門弟達の隙間を射抜いた弾丸が、突き当たりの壁を撃ち抜いて白壁に激突する。 「さ、道場にお戻り下さい、皆さん」 「‥‥い、一発だけだ! どうせ一発しか‥‥」 更に耳をつんざく轟音が響き渡った。 「砲術士に何ができるかくらい、知っておかないとね」 南風は愛嬌たっぷりにウインクを送る。 門弟達が、へなへなと崩れ落ちる。その目の前で、床の穴が白煙を上げていた。 廊下に、雨戸の開く重い音が届く。 だがその直後、門弟達の押し殺した悲鳴が続いた。開いた雨戸の前には、身の丈六尺を越える大工、もとい、修が立っていたのだ。 縁側から上がり込んだ修は後ろ手に雨戸を閉め、床に転がっていた大根を拾い上げる。 途端、道場に戻った門弟が腰を抜かした。 「クハハ、やはりミミズではないか!」 突如床板が跳ね上がり、泥だらけの鬼島が顔を出したのだ。 「こここ、こいつ、まさか、地面掘って‥‥」 「これは珍しい、ここいらのミミズは生意気にも人語を喋る様だ」 一笑し、鬼島は地下を掘っていた門弟の血と土にまみれた円匙を口に咥え、道場に上がり込む。 「カンテツ? そろそろミミズ説、捨てたら?」 「く、くそ、舐めるなよ、これでも腕には覚えがあるぞ!」 師範と道場主は木刀を上段に、鬼島は土の付いた円匙を脇に、修は大根を正眼に構え、向き合う。 振り下ろされた師範の木刀を、鬼島の円匙の柄が易々と受け止めた。円匙の板と柄に挟まれた木刀が、梃子の原理でへし折られる。 木刀を折った勢いそのままに回転した円匙の先端が、師範代の膝裏をすくい上げた。師範代は後頭部から床板に激突し、白目を剥く。 修は身体を横に開いて道場主の一撃を躱しながら、霞に移った構えから大根を軽く振り上げた。 切り返した木刀が修の首に届くよりも早く、大根は男の顎をかち上げ、僅かに水飛沫を上げてへし折れた。 ● 「木で支えることは勿論必要ですが、木だけではいずれ腐って崩落しかねません。かなりしっかりと、石と土を詰め込んで押し固める必要があるんです」 「では、皆さんにお時間を取らせてしまうことになりますわね‥‥」 厘が申し訳なさそうに呟く。 「ええ。でも、人手はありますから。一人一人の負担はそれほどでもありませんよ」 修が明るく言う。 と、 「皆さん、西瓜が冷えました」 両手に大玉の西瓜を持って、玲璃が縁側に現れた。 「あら玲璃さん、ありがとうございます」 厘が嬉しそうに頭を下げる。 「こやつらも混ぜてやらねば可哀相だな」 鬼島は意味ありげに笑うと、庭に円を描いて並べられた西瓜‥‥もとい、胡座を組んだ状態で後ろ手に縛られ、西瓜模様に塗られて目隠しをされた道場の者達を見回した。 「まあ、鬼島さん、お優しいのね」 既に「仕掛け」を聞いている厘は、上手く調子を合わせる。 鬼島は鼻高々といった風に笑うと、言い放った。 「西瓜と言えば西瓜割り。この不届き者共のど真ん中に本物の西瓜を置いてだな。目隠しをしたまま見事割った者が、一番大きな欠片を食す権利を得る訳だ」 「お、カンテツ、冴えてんじゃん! あたし、テッポーで参加してもいいかな」 「無論だ。南風はその朱藩銃だな」 「勿論さ」 南風はわざわざ音を立て、火打ち宝珠を起動する。男達は震え上がった。 「ぎ、ギルドに、ギルドに訴えてやるぞっ!」 「では私は、石付きで少々重いですがこの杖で‥‥」 「俺は足で構わんか」 一行はにやにやと笑いながら、西瓜風の男達を眺め回す。 「外れを割ったら、西瓜はお預けだぞ。良いな」 「では、僕から行きますよ‥‥」 修は頭に巻いた手拭いを目隠しにし、ぐるぐるとその場で回転を始める。やんやの喝采が、一行から送られ始めた。 「わー、止めろっ! 人殺し!」 「十野間さん、そこから三歩先ですよ」 「もうしません! 二度としません!」 「反省してますから! わー、来た! 来たっ!」 「十野間君、行き過ぎだよ! その場で回れ右だ!」 「俺西瓜じゃないです! 西瓜はもっと右!」 「修繕、手伝いますからっ! 許して!」 「修さん? もう少し左ですよ」 修がしっかり心眼を使っていると知らない道場主以下一同の悲鳴が、夏空に吸い込まれていった。 |