絆―邂逅―

マスター名:村木 采

|

|

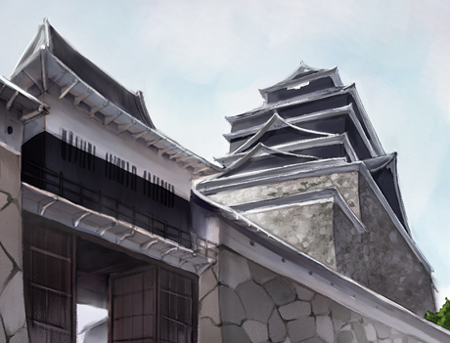

| ■オープニング本文 ● 後の史書に曰く。 ―香山の地に、元なる一族あり。 病によりてかアヤカシによりてか、乱心の末に兵を起こし、城一つを奪いたるも、勇臣某の決死の抗戦により多大なる損害を受け、立て直すこと能わずして領主嘉木に攻め滅ぼさる。 人質たりしその息子、城より逃れたるも嘉木の命により討ち取られ、その幼妻は悲嘆の内に濠へと身を投じ命を落としたるとぞ言う。 元一族の古里たるろっかい村、勒(くつわ)用うるを戒むる村たりとて、勒戒村と言うは皮肉と言うほか無し― ● 「はて? 春殿、これは?」 神楽の都、開拓者ギルド。 飴色の机の前で紙の山と格闘していた職員、スティーブ・クレーギーはふと手を止めた。 その弁柄色の太い指に摘み上げられた紙にざっと目を通し、春と呼ばれた小柄な中年女性が眼鏡を直す。 「‥‥無効依頼票じゃないの?」 「ふむ。‥‥コウザン地方の」 「かやまって読むのよ」 「か、かやまでござったか。香山地方の‥‥? 春殿、これは何と読むでござる」 「んー、ろっかい、ね」 「勒戒村出身の子供の、遊び相手。なるほど、開拓者が必要そうではござらんが‥‥」 スティーブは五分刈りの球状毛を掻き回し、まじまじと依頼票を見つめる。 その依頼票、勒戒村出身という子供の素性をよく見ると、 【香山地方の領主、使番の嘉木典膳の婿養子】 とある。 「‥‥村に生まれた子供が、領主の婿養子でござるか」 「なあに、スティーブさん。まだ気になるの? それ」 「うむ。‥‥カンでござるが、何か事件の臭いがするでござるよ」 スティーブは鹿爪らしい顔で依頼票とにらめっこを続けている。 「どれどれ‥‥ふうん。使い番の婿養子の、話し相手」 春の顔が、スティーブの顔の脇にぬっと洗われる。途端、スティーブの身体が強張った。 「は、は、春殿」 「‥‥一介の侍から武功でのし上がった一族が、人質として婿入りさせた‥‥忠誠の証ってとこかしら」 「せせ拙者、そんなに春殿に、ち近寄られると、緊張‥‥」 「たいひめ‥‥んー、まちひめ、かしらね。その婿として、現在志士の修行中。でもまあ、ただの話し相手に開拓者は‥‥あら?」 依頼票の付記事項を読んでいた春が、声を挙げた。 「ね、これ、むしろ開拓者が必要なんじゃない?」 「は?」 狼狽えていたスティーブが、目を瞬かせる。 春は眼鏡をずらし、依頼票の一点を指差した。 「ほら、ここ」 「婿養子、もと‥‥ぎ、ひかり‥‥」 「はじめのりみつ、ね」 「はじめのりみつ、でござるか」 「ね、ここ。小さく、元儀光の命を狙う者の噂あり、って」 ● 「儀光さま」 華やかな緋色の袖を振りふり、少女が池の端に駆け寄ってくる。驚いた四十雀や目白が、一斉に飛び立った。 「あのね、見て、みて。見てください、お待は手まり歌のおしまいまで、まりがつけるようになりました」 「そうか」 池の端の岩に腰掛けて鳥に餌をやっていた儀光と呼ばれた少年は、僅かに口の端を上げる。 「見ていて下さいね。せえの、てん、てん、天神、あ」 勢い込んでつき始めた赤い手まりは、小石にぶつかって妙な方向に跳ね、小さな音を立てて池に飛び込んでしまう。 「あ」 手まりは、あれよと言う間に池の真ん中まで進んで、止まってしまった。 少女は暫く手を宙に伸ばしていたが、あっと言う間にしょげ返ってしまう。 庭の隅に彫像のように控えていた青年が進み出て、袴をたくし上げた。 「儀光様。暫し、お待ちを」 「よい。控えよ」 静かな声で、儀光は青年を制した。訝しげな顔で青年は足を引っ込め、畏まる。 怒らせてしまったと思ったか、待はうっすらと目に涙を浮かべた。 「儀光さま。お待は、本当に」 「いいんだよ、待。泣かないで」 儀光は静かに手を叩いた。途端、池じゅうの鯉が儀光目掛けてゆったりと近寄ってくる。 畏まっていた青年は目を瞠った。図ってか図らずか、その背や尾に引かれて、鞠は池の縁にまでするりするりと近寄っていく。 「ありがとう、お前たち。余りものだが、許しておくれ」 儀光は微笑み、小鳥に与えていた餌を池に撒く。途端、鯉たちは我先に跳ね回り、冬の弱い陽射しの中に水飛沫を跳ね上げた。 小さな手に乗せられた濡れた鞠が、持ち主の手へと戻る。 「待、もっと平らなところでやらなくてはね」 「はい。ありがとうぞんじます、儀光さま」 待は腿の前で手を重ね、深々と頭を下げる。 「でもお待は、儀光さまに喜んでいただきたくて」 「私に?」 儀光は、小さく首を傾げた。長い髪が肩から胸へと流れ落ちる。 「何だか、儀光さま、さいきんお元気がないように見えます」 待は儀光の小さく短い手を握り、屋敷へと歩いていく。 「何か、かなしいことでもおありですか。お待は、お役に立ちとうございます」 「怖い夢を見るだけだ」 濡れた手まりをしっかりと右手で持った待は、儀光の顔を下から覗き込んだ。 「怖いゆめ、ですか?」 儀光は頷いた。 「父が私を捨てて勒戒村より挙兵し、一度はこの城を攻め落とす夢だ。父は最後には義父上に攻め滅ぼされ、首を刎ねられる‥‥」 「そんなこと。お父さまも、儀忠さまも、なさるはずありません」 待は一笑に付そうとしたが、儀光は真剣そのものだった。 「私は義父上にうとまれ、一人城を出るが、いずれ牙をむくと危ぶんだ義父上が私を討ち取らせる。そなたは」 儀光は言葉を切る。薄雲に隠されていた太陽が顔を覗かせた。 「お待は‥‥何ですか?」 待の言葉に、儀光は答えない。梅の枝に留まっていた尾長が羽ばたき、地面へと舞い降りた。 「儀光さま?」 「いや、いいんだよ。気にしないでおくれ」 静かに草履を脱ぐと、儀光は廊下に上がった。 待が、小走りにそれを追う。 「お父さまも、儀光さまにお元気がないと、ご心配してらっしゃいます」 「うん」 「‥‥儀光さまの気が晴れればと、開拓者の方々を呼んで下さったそうですよ」 「うん。‥‥ありがたいお話だ」 儀光は気のない返事をする。 「本当に、ありがたい‥‥」 言い聞かせるように口の中で呟いていた儀光だったが、待がもの言いたげな顔をしているのに気付くと、笑顔を浮かべた。 「茶を点てよう。飲むだろう?」 「はい!」 待の顔が輝き、その小さな手が儀光の袖を握った。 庭の梅や松に留まった野鳥達が、何も言わずに年若い二人を見下ろしていた。 |

| ■参加者一覧 17歳・男・吟 20歳・男・シ 21歳・女・シ 30歳・男・泰 20歳・女・サ 20歳・男・サ |

| ■リプレイ本文 ● 唸りを上げる木刀が、二尺ほどの銀色の棒に激突して高い音を立てた。 その両端に鎖で繋がれた棒の一つが儀光の肩を押し、体勢を崩す。咄嗟に持ち直そうとした足を、理穴の足袋に包まれた足が払った。 儀光は、盛大に尻餅をついた。砂利が撥ね上げられ、中庭の端に敷かれた毛氈の上に落ちる。 毛氈の上には、三人の人物が腰を下ろしていた。 一人は翡翠色の瞳を持ち、鉄紺色の髪を蒔絵簪で留めた振り袖の女性、神咲輪(ia8063)。手元の抹茶碗を砂利から守りながら、手際よく茶を点てている。 一人は、八尺近い長大な野太刀を抱き、油断なく中庭を見回している女性、雪刃(ib5814)。開拓者とは思えない軽装ぶりと純白の髪から同色の獣耳が生えた姿は、輪のたおやめぶりとは違う、孤高の力強い美を感じさせる。 もう一人は、無骨な鎧に陣羽織、鉢金に面頬という武人然とした男、九法慧介(ia2194)。脇に刀を置いてただ座っているだけに見えるが、三人の中で最も振る舞いに隙がない。 「色々な武器を使う敵と戦っておくといい。敵が得意な獲物で来てくれるとは限らないから」 「はい!」 雪刃の声に、顎から汗を滴らせた儀光は答え、立ち上がる。 厚司織の筒袖をはだけた三節棍使い、蓮蒼馬(ib5707)が青い目を細めた。 蒼馬は直感的に少年の才を感じ取っていた。儀光の攻撃は苛烈極まりない。顎、脇、腿、膝、金的、容赦なく急所を狙って打ち込んでくる。 蒼馬は、わざと上段に隙を作った。 「急所だけ狙っていては、防御もされやすい。虚実を使いこなせ」 途端、儀光は正眼に構えた木刀を大きく振り上げた。 言われた傍からこれだと蒼馬が苦笑した瞬間、木刀の軌道が変化する。 「儀光さま!」 二人の動きが、ぴたりと止まった。城の中庭に、喜色満面の待が飛び出してくる。草履をつっかけるのももどかしく、儀光に駆け寄ってきた。 「儀光さま、待はこんなものをいただきました!」 その小さな両手には、もふらを模したぬいぐるみが握られていた。 蒼馬へ申し訳なさそうに一礼をし、儀光は木刀を腰に差した。 「良かったね」 微笑みかけられ、待はぬいぐるみを力いっぱい抱き締めた。 「玲璃さまに頂きました!」 「お気に召しましたら、幸いです」 魔法帽を被り、精霊の衣の腰に破邪の剣を差した人物が廊下に現れた。 帽子から背中へと流れ落ちる黒髪には、宝珠細工のあしらわれた髪飾りが輝いている。 「ありがとう存じます! 待も、玲璃さまのようなきれいで優しい女性になります!」 玲璃(ia1114)は苦笑いを浮かべ、頬を掻いた。 「あの、私、男なんですよ」 「‥‥え!? え!?」 待は目を丸くし、儀光と顔を見合わせた後、顔を真っ赤にした。 「ごご、ごめんなさい、きれいだから‥‥」 「ふふ、玲璃さん、本当に綺麗ですものね。さ、儀光様も待姫様も、お茶にしましょう」 輪がたおやかに抹茶碗を置いた。 「はい! ちょうだいします」 待は小走りに毛氈に上がった。汗を拭いた儀光が膝をつくと、幾羽もの小鳥が傍の梅の枝に降りてくる。 三つ指をついて抹茶碗を受け取る待に、輪は微笑みかけた。 「ふふ、もっと気楽にして下さいね。せっかくの機会ですもの、楽しく過ごしましょ」 「‥‥はい!」 待は花開くかのような笑顔を見せた。 「私も、頂戴します」 儀光が険の取れた表情で、抹茶碗を取る。輪は梅の枝に留まった小鳥たちを眺め、華やいだ声をあげた。 「目白、尾長、あ! 鶯もいた」 「不思議だな」 雪刃は、斬竜刀「天墜」の柄尻に留まった尾長を見て、しみじみと呟いた。 「目白はまだしも、鶯や尾長は人を恐れて近付かないのに」 「鳥も、儀光さまのやさしさがわかるのです」 待は胸を張り、儀光は抹茶碗を返すと気恥ずかしそうに顔を伏せる。 「動物にも解る何かが、儀光にはあるのだろうな」 汗を拭き、筒袖に腕を通して護身羽織を肩に掛けた蒼馬が緋毛氈に腰を下ろした。 途端、輪の目が怪しく輝き始める。 「はい、蒼馬さん」 「ん?」 「あ〜ん」 陶器を思わせる白く長い指先で雛あられを摘んだ輪は、悪戯っぽくその手を蒼馬に差し出していた。 「‥‥何だ」 「はい、あ〜ん。‥‥姫様も、儀光様にどうぞ?」 蒼馬は困惑しながらも、口を開ける。その唇にそっと触れながら、輪の指があられを口の中に置いた。 「儀光さま、儀光さま! はい! あーん!」 「神咲様‥‥」 困惑顔の儀光には知らんぷりで、輪は後ろ手に待の背中をつついてけしかけている。 「あーん!」 「‥‥あ、あーん」 待は指を儀光の口に入れたまま、唇が閉じるのを今か今かと待っている。儀光は待の指を咥えることになるのが余程恥ずかしいのか、意地でも口を開いたまま、待の手が引っ込むのを待っている。 微妙な沈黙が、緋毛氈の上に訪れた。 二人の意地の張り合いに、輪がくすくすと笑い出した。すぐに雪刃、慧介、待が。間を置いて儀光が笑い出し、最後に蒼馬が、息をするように笑う。 一気に和やかな茶会になった緋毛氈の上で、慧介が蒼馬に囁いた。 「‥‥ところで、蓮さん。最後の一刀」 「ああ」 蒼馬は頷いた。 「待姫の声が無かったら、初めて一本取られていたかも知れん」 慧介は蒼馬と共に、漸く屈託のない笑顔を浮かべた少年を見つめた。 「‥‥元儀光。存外、大器かも知れないね」 ● 「警備、ご苦労だな」 声を掛けられた大紋姿の男はさりげなく柄尻に左手を添え、振り向いた。 「そう身構えるな。‥‥俺にも娘がいてな」 二人の男が、城の廊下に立っていた。 一人は、薄絹の単衣に短外套をまとい、手に笠と三味線を抱えた青年、後家鞘彦六(ib5979)。一人は蒼馬だった。 「噂の域を出んとはいえ子供の暗殺など無関心ではおれん。眉原啓治殿は実際の所この件についてどう思っておられるのか?」 「半日限りで城を出る者に何を教えられる」 男は柄尻から手を離さず答えた。 蒼馬や彦六が一対一で戦っても必ず勝てるとは言えない程度の腕はありそうだ。ただの見張りとしては十分すぎる手練れだろう。 「違いないや。じゃ、儀光クンを守る為にも必要な事は教えてよ」 彦六は明るく笑った。 「この城、裏手の食い違い虎口の東と、二の丸の裏手が見張りにくいよね? その辺大丈夫なのかな。矢狭間が多いから軍勢の侵入は防げるだろうけど」 男が、意外そうに彦六を見た。 「‥‥お前、何者だ」 「後家鞘の風来坊、彦六ってもんさ」 彦六は笠を胸に当て、半身で任侠風の礼をしてみせる。その背に、低い声が掛けられた。 「どちらも、眉原衆を常に置いて見張らせている」 小紋に銀杏髷を結い、飾り気のない大小を差した痩身の男が、彼らの後ろを取っていた。針の様な威圧感が二人にのし掛かる。 「‥‥ひょっとして、眉原啓治さん?」 「いかにも。この度は、つまらぬ仕事をお受け頂き恐悦至極」 啓治は静かに頭を下げた。その姿を見た眉原衆が目を剥く。 「殿、このような者に」 「貴様が今持ち場を離れている事が、儀光様の危険を増すのだぞ」 一睨みされた男は片膝を付き、即座に持ち場へと戻った。 啓治は苦笑する。 「申し訳ない。妙な噂が流れていて、皆苛立っているのだ」 「らしいですね」 素直に頭を下げる啓治に、彦六は少し意外そうな顔を見せた。 「ああ、その噂については聞いてますよ。その噂、誰から聞いて、どれくらいの人が知ってるんです?」 「城の者は皆知っている。箝口令は敷いているが、城下町にも知れ始めているようだ」 中庭で野点を楽しんでいる儀光と待、二人を取り囲む開拓者達を見ながら、啓治は嘆息した。 「噂の出所は?」 「解っていれば、噂ではなく情報だな。情報があるならとうに動いて、元を安心させている」 蒼馬と彦六はは顔を見合わせた。 「質問なんですけど、眉原さんと元さんの関係って、どんな感じなんです?」 「別に良くも悪くもない。政の眉原、武の元、同じ組頭ではあるが、それぞれに得意とすることも違う。まあ元は某を恨んでいるやも知れんが」 啓治はさらりと答える。蒼馬の眉が、ぴくりと動いた。 「恨む? 何故だ」 「息子を差し出させろと言ったのは某だ。成り上がり者を重用するならば、それなりの警戒が必要だと」 二人に背を向け、啓治は中庭を見下ろした。 「必ずしも無意味だったとは思わん。見ろ、あの二人を」 その視線の先で、儀光と待は仲睦まじく手を繋ぎ、笑いあっていた。 ● 小春日和の穏やかな昼下がり。 彦六の奏でる軽妙な三味線に合わせ、待の歌が中庭に流れている。 「ひーとーりー、でさーびーし、ふーたーりー、で参りましょ‥‥」 「そうそう。お上手ですね」 右手で投げ上げたお手玉を左手で受け取り、その後左手のお手玉を右手に投げるような辿々しさだったが、待の顔はこの上なく真剣だった。 顔を花粉だらけにした目白が、不思議そうに輪と待を見下ろしている。 「後家鞘さんがが調べてくれたよ。眉原衆は、本丸と二の丸に数名。儀光くんの動きに合わせ、常に三名が周囲に張ってるらしい。城外の巡回が数名、城内の巡回が数名」 「‥‥二の丸に儀光と待姫の寝所があるのですね。私達が帰った後で何かが起きたのでは、如何ともし難いわけですが」 慧介と玲璃が、笑顔のまま、殆ど唇の動きだけで囁きあっていた。 と、 「あ!」 小さな手から、お手玉がこぼれ落ちた。唇を尖らせ、待は輪の顔を見上げる。 「うー。神咲さま、お手本見せて下さい」 「ええ、いいですよ」 輪は毛氈に置いてあったお手玉を二つ取り、高らかに投げ上げる。 「姫さま、そのお手玉をこちらに投げて下さいます?」 「え? ‥‥こうですか?」 待が放ったお手玉を輪は掴み、お手玉が三つに増える。 「わ、すごい! すごいです!」 待は目をまん丸にし、もう一つのお手玉も放った。 「え、もう一個ですか?」 輪のお手玉が四つに増える。待は手を叩いて喜んだ。毛氈に置いてあるお手玉三つを抱え、目を輝かせて輪の前に立つ。 「ひ、姫様?」 「行きますよ神咲さま!」 「ちょ、ちょっと、九法さん、こっち来て!」 輪は堪らず音を上げた。慌てて駆け寄ってきた慧介に向かって、儀光の頭越しにお手玉を投げる。儀光は目を丸くしていたが、口許を綻ばせ、お手玉にぶつからないよう微動だにせず座っている。 「すごい、すごい!」 待の投げるものを逐次加え、二人の投げるお手玉は六つ、七つ、八つ、九つと増えていく。儀光の表情が驚きへ、そして笑顔に変わっていく。待の顔も同じだ。 「え、え?」 待が投げたお手玉は五つ。輪が持っていたのが二つ。お手玉が、増えている。 「九法さん、これ以上増やさないで!」 「ご覧下さい、待姫。もっと増えますよ」 慧介は敢えて真顔のままお手玉の数を増やし続ける。一体どこから出しているのか、その数は十二になった。 目まぐるしく飛び回るお手玉の動きに、雪刃が、そして中庭に降りてきた玲璃が加わった。各々が左手でお手玉を受け取り、右手に放り、右手で左の物へと投げる。 年若い恋人達囲んだお手玉の輪は、なかなか止まらなかった。 ● 傾き始めた太陽が、赤々と城を照らしている。 待と共に二の門の前まで見送りに来た儀光が、名残惜しそうに頭を下げた。 「皆さま、今日は本当に有り難うございました」 雪刃はその頭をそっと撫でた。 「私が知ってる、教えられそうな遊びは山や森へ出るものばかりだから、地位ある身にはそうそうできないけれど」 「いえ、半日の間ずっと傍に居て下さったこと、忘れません。‥‥私の命を狙う者が居るという話を、ご存じだったのですね」 儀光が深々と頭を下げる。雪刃は目と口を丸くしてその顔を見ていたが、やがて紺碧の瞳を細めた。 「流れる川に足を踏み入れて、その温度で春が近付いたとか逆に冬が近いとか感じたり、思わぬところで木の実を見つけて一息ついてみたり‥‥そういう遊びできるくらいに落ち着いたら、一度してみるといいと思う」 「はい。‥‥生まれた勒戒村では、そんなこともしておりました。いずれ、機会を見つけて」 雪刃は儀光の手を取り、その小さな身体を抱き寄せた。 「出来るようになったらじゃなく、『出来るようにする』という気概でもいい。そうしたいと思ったら、いつでも呼んでくれれば手を貸すから」 防寒胴衣の上からでも一目で解る豊かな胸が、儀光の顔に当たって変形する。儀光の顔が、一気に赤くなった。 「あ、あの、雪刃様」 狼狽えた儀光は慌てて隣の待を見た。が、当の待は玲璃から何かを受け取り、大切に懐に抱き締めていた。 「できるだけ他の人にはわからない様、お召し物の中に常に忍ばせておいて頂ければ幸いです」 「‥‥なぜですか? 人に見せてはいけませんか?」 「何かあった時のお守りになるからですよ」 目深に被った魔法帽の下で、玲璃の目が優しく笑う。 「はい、わかりました!」 待は嬉しそうに言い、手渡された物を大切そうに振り袖の隠しに入れた。 「玲璃さま、ありがとうございます! 私も玲璃さまみたいな、やさしくてきれ‥‥やさしい人になります!」 複雑そうな玲璃をよそに、一同が笑いを噛み殺す。 三節棍を帯に差した蒼馬が歩み出た。 「待姫を守るのは自分の役目と信じているらしいな」 「はい」 真っ直ぐに蒼馬の目を見つめ返し、儀光は頷いた。 蒼馬は頷き返す。 「その信念はいい。だが忘れんでくれ。その為に君が命を失ったら、結局は待姫を不幸にしてしまうのだと」 儀光の両の瞳は、微動だにせず蒼馬の視線を受け止めている。 「命を捨ててもなどとは本人の身勝手な自己満足に過ぎん。どんな時でも諦めず、生きる事を考えてくれ」 「はい。この儀光、しかと胸に刻みおきます」 儀光の言葉が終わった、その時だった。 蒼馬の姿が青い残像となって掻き消え、直後、儀光と待の身体が地面に薙ぎ倒された。 「痛い‥‥!」 「待!」 かぼそい悲鳴を上げた待に近寄ろうとした儀光は、自分と待の身体に覆い被さっている力強い腕に気付いた。 「怪我は」 蒼馬が二人を押し倒していたのだった。事態が飲み込めない儀光は、目を白黒させている。 「怪我?」 「無いな」 蒼馬はゆっくりと立ち上がると、その腰に刺さった矢を引き抜き、投げ捨てた。 「蓮様!」 そこで漸く何が起きたのかを理解した儀光は、顔色を変えた。何者かが、矢を射掛けてきたのだ。丘の上にある城内に矢が射込まれるということは、射手は相当近くに居ることになる。 溢れ出る血を抑えようともせず、蒼馬は二人の身体を抱え上げた。 城内で陣太鼓が打たれ、叫び声が上がった。 「敵襲! 兵どもは緊急配備! 非戦闘員は城内へ退避せよ! 繰り返す、敵襲!」 城内は蜂の巣を突いたような大騒ぎになった。陣太鼓の前に立つ男が怒鳴る。 「敵襲! 敵の旗印は、丸に三つ蔦!」 その声を聞いた儀光の青い顔が、更に血の気を失った。 陣太鼓の音と共に、男が叫んだ。 「敵軍大将は、使番組頭、元儀忠!」 |