【神代】篝火

マスター名:御言雪乃

|

|

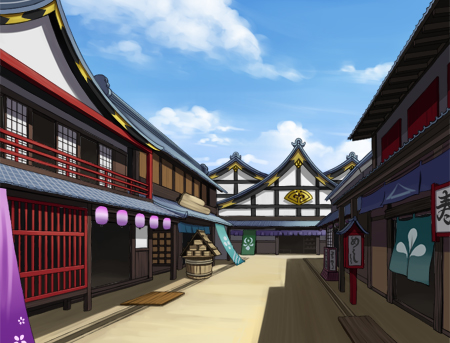

| ■オープニング本文 ● 神楽の都、紅坂の一角に篝火が燃え盛る。 長屋の通りには家具が積み重ねられ、長屋の屋根の上には開拓者らが腰を下ろしている。増援を加えた浪志隊や、狩り出された守備隊の兵らが辺りをぐるりと取り囲み、長屋一帯にぴりぴりとした緊張感が漂っていた。 ことの起こりは、先の八咫烏を巡る儀式調査で穂邑に出現した紋様が、帝の后としての証である、と朝廷の使者が勅を携えてきたことであった。 だが、そうして護送を命ぜられた浪志隊が向かった長屋にて、事件は起こった。正使が穂邑に勅を伝えんとした瞬間、副使が突如として穂邑に襲い掛かったのだ。穂邑は幸いにも一命を取り留めたものの、現場は騒然、とてもではないが穂邑を連れ出せるような状態ではなく、こうして睨み合いの一触即発が続いている。 「隊士に軽挙妄動を慎むよう徹底しておけ」 真田悠が、各隊の指揮官を集めて言い含める。 「とにかく根競べだ、まずこちらからは手出ししないほうがいいだろう」 一方の長屋でも、集まった開拓者らを前にゼロが頷いた。神楽の都に、ちらほらと雪が降り始めた―― ● 「とはいえ」 悠が溜息を零した。何事かと冷然たる娘が顔をむける。これは柳生有希だ。 その有希にむかって悠はいった。 「むこうの様子がわからない。困ったぜ。これでは手のうちようがない」 「調べるしかないだろうな」 こたえる有希の声は重い。この修羅場において偵察は非常に困難な任務であるからだ。よほど信頼に足る者でないと任せるわけにはいかない。 ああ、と悠は肯いた。 彼が最も信頼しているのは、当然副長である有希だ。が、彼女は片腕として側にいてもらわなくてはならない。 と、なると残るのは一人だ。 悠は視線を転じた。この場の騒動などどこ吹く風とばかり、甘酒を美味そうにすすっている一人の少年にむけて。 それは天工が彫り上げた青春の美の結晶ともいえる美少年であった。名を天草翔(iz0237)。浪志隊一番隊隊長だ。 こと剣の腕前において、悠は絶対の信頼を翔によせている。剣技のみなら、彼は翔より強い者を知らない。 だが人として、悠はやや首を傾げざるをえなかった。翔という少年は何を考えているのか良くわからぬところがあったからだ。 それでも悠は翔を信頼している。だからこそ浪志隊の顔ともいえる一番隊を任せたのだ。それは翔に対する悠の好意に過ぎないのかもしれなかったが。 「翔、いってくれるか」 「いいぜ」 甘酒を飲み干すと、翔は簡単にこたえた。 「覗いてくりゃあいいでしょう?」 「そりゃあそうだが……ちゃんと様子を探ってこなけりゃあならないんだぞ。見つからずに」 悠は語気を荒くした。もし潜入したことがもれでもしたら、ますます事態は混迷してしまう。その上刃傷沙汰など起こされてしまつたらどうなるか。 「わかってますよ」 翔は少しむくれた。 「偵察ってのは、そういうもんでしょうが」 「わかってるならいいんだが」 悠が心配そうにこたえた時だ。数人の男女が歩み寄ってきた。 その中の一人。十七、八歳ほどの若者が口を開いた。 「俺は守備隊の市木典馬。偵察にむかうと耳にした。守備隊の者としては勝手にさせるわけにはいかない。我々も同行させてもらおう」 「それは」 さすがに悠は慌てて声をあげた。できるなら浪志隊のみで事を遂行したかったからである。異分子が紛れ込んでしまうと混乱が起きやすい。 が、典馬はがんとして譲ろうとしなかった。同行するといってきかない。 「面倒くせーなー。いいぜ」 翔が腰に大刀をおとした。 「ついてきたかったら、そうすりゃいい。が、俺の邪魔すんじゃねーぞ。うん?」 翔が典馬の顔を覗き込んだ。 「おめえ、変わった面つきしてやがんな」 「変わった面つき?」 「ああ。そういう面をした奴、以前見たことがあったぜ。確か俺が首を斬った奴だ」 「罪人……なのか」 典馬は怪訝そうに問い返した。翔が北面の首斬り役をつとめていたことを、無論彼は知らない。 翔は肯いた。 「そうさ。天の啓示を受けたとか何とかぬかしやがって、大勢の人間を斬り殺しやがった。そいつとおめえ、同じ面してるぜ」 ふん、と笑うと、それっきり興味をなくしたのか、翔は背を返した。その背をじっと見つめる典馬の瞳の奥に、一瞬閃いた光は何であったのか。 「さあ、ゆくか」 翔は歩み出した。半顔を篝火の光で紅く染めて。 |

| ■参加者一覧 20歳・男・シ 17歳・女・シ 20歳・女・シ 24歳・男・泰 36歳・男・砲 10歳・男・砲 17歳・男・陰 20歳・女・サ 24歳・女・シ  沙羅・ジョーンズ(ic0041)

沙羅・ジョーンズ(ic0041)23歳・女・砲 |

| ■リプレイ本文 ● 「翔君はお久しぶりね」 会釈したのは、初夏の風の如き爽やかな色香を漂わせた娘であった。名は緋神那蝣竪(ib0462)。 「うん?」 眼を眇めて那蝣竪の顔を確認したのは翔と呼ばれた少年であった。こちらは寒気のするほどの美貌の持ち主で。天草翔(iz0237)である。 「あ、ああ。おめえか」 ややあって翔はうなずいた。真田悠のいいつけは良く忘れるが、美しい女のことは忘れない。 すると那蝣竪はくすりと笑みをもらした。 「どんな状況でも貴方らしくて、何だか安心するわ。……貴方の勘と剣の冴えを、私も信じているけれど、無茶やおイタはダメよ…?」 那蝣竪は、何か口答えしようと口を開きかけた翔の唇にそっと人差し指をおしあてた。さすがの翔が口ごもる。 その翔をちらりと見やり、小さく笑みをもらしたのは、小柄の少女であった。子猫のように可愛らしいが、豹のように何を考えているかわからぬ印象がある。 「天草殿、ですか。浪志組も、中々の曲者揃いのようですなぁ」 少女――秋桜(ia2482)は妙に大人びた口調でつぶやいた。 「もう一つの派閥の森殿含め服部殿も、何か手を打っていない筈はないと思うのですが……いやはや、真田様も大変です〜」 「まったくだ」 秋桜の最後の言葉を耳にし、その少年はうんざりしたように肩をすくめてみせた。整った顔立ちといい、華奢な体躯といい、男っぽくはない。年齢は秋桜よりさらに下であろう。緋那岐(ib5664)という。 「人が動けばアヤカシも動く……て誰の言葉だったか。ま、大抵、騒動の影で暗躍する奴っているもんだ」 「緋那岐兄は」 とことこと歩み寄り、ふっと少年が口を開いた。 年齢は緋那岐よりさらに下であろう。少女と見紛うばかりに綺麗な顔立ちをしている。叢雲怜(ib5488)という名のその少年は屈託のない眼差しを緋那岐にむけると、 「この面倒の裏にはアヤカシが潜んでいると思っているかなのだぜ」 「そうとは限ってはいないが、な」 怜は眼をぱちくりさせると、 「うーん。でも、もし緋那岐兄のいうとおりだとすると、何だか理解できるのだぜ。何で睨み合ってるんだろうなーとか思っていたのだけれど。穂邑って姉ちゃんを怪我させた悪いヤツは藍可姉が怒ってやっつけちゃったんだろ?」 「確かに良くわからない事態だね」 二十歳ほどの若者が首を傾げた。九法慧介(ia2194)という名の若者であるのだが、その言葉とは裏腹にあまり困惑した様子は表情にも語調にもない。 「まぁ、穂邑ちゃんが大変だって事が分かってれば良いかな」 慧介は一人うなずいた。一度剣をとれば恐るべき使い手と変ずるが、剣をとらぬうちの慧介はいたって単純であった。 と、その時、天草と呼ぶ声がした。声の主は十七、八歳ほどの、生真面目そうな若者で。 市木典馬。守備隊の一人である。 「そろそろ偵察に出向かないか。相手が動き出すと厄介だ」 「そうだな」 翔が肯いた。すると、すうと翔に近寄った者がいる。 どちらかというと冷たさの滲む凛然たる娘。雪刃(ib5814)であった。 「翔」 「うん?」 眼をむけ、翔はやや困った顔をした。眼前に佇む銀狼の娘が苦手であったからだ。 天馬空をゆく。翔とはそういう少年であった。その翔に唯一手綱をつけることができるのが真田悠であったのだが、この雪刃という娘にもそういうところがあった。 「何だ……お前か」 「お前か、じゃないでしょ」 雪刃がわずかに翔を睨んだ。 「偵察するって聞いたけれど、本当にわかってるんだろうね。暴れちゃだめなんだよ」 「ちっ。言い草まで真田さんとおんなじでやんの。……ってか、わかってらあ。子ども扱いすんねえ」 「なら、いいけど」 雪刃は溜息をひとつ。どうも今ひとつ信用できない。 「よし。じゃあ私が一緒にいくよ」 「えっ」 翔は嫌な顔をした。 「お前が一緒じゃ暴れらんね……あわわ」 「やっぱり私が一緒の方がいいようだね。ところで、きみ」 雪刃が典馬に眼を転じた。 「きみも一緒に来てもらうよ。浪志隊に勝手させる訳にはいかないんだろう?」 「いや」 遮ったのは修羅の娘だ。とはいっても額の角はとうに削り落とし、その痕跡は前髪によって隠されている。頭頂部分を短く、長くした襟足を二本の細三編にという特徴的な髪型。沙羅・ジョーンズ(ic0041)である。 「大将である市木‥‥さんには設備廻りの確認を優先してもらいたい。こちらの方が何か証拠などが見つかるかもしれないし」 「うーん」 典馬はわずかに迷った。ややあって翔に冷たい眼差しをむけた。 「俺は天草と潜入する」 ● 通りには箪笥などの家財が積み上げられ、防壁が築かれていた。簡単には入り込めそうにない。 「皇后の徴ねぇ…」 つまらなそうに呟く声は建物の陰からもれ聞こえた。 声の主は女で。透けるように白い肌。妖しく輝く夕日色の瞳。濡れたような紅い唇。高尾(ib8693)であった。 「下賤の身である自分にとってはまったく関わりのないことだねえ。いや、むしろもっと混乱を極めて争いが続けばいい。そうすれば、こうやって依頼が出て、卑しいあたしらも食い扶持が稼げるってもんさ。世の中はうまくできてるもんだねぇ」 高尾はちらりと背後を見やった。篝火のむこうに輝くばかりの美少年の姿が見える。天草翔だ。その横には守備隊の男。名は確か―― 「市木典馬といったかねぇ…。あれは此方側の目をしていたね…同類だ。あいつも騒ぎを大きくしたいのかもしれないねぇ」 冗談めかして高尾は笑った。が、恐るべきは高尾の直感である。翔と同じく、彼女は一目見て典馬の本質を見抜いていた。 「根競べといっても、集中力はそう続かないもんさ。……ただ、天草の坊やたちが近づいてからでは警戒を強めてしまうかもしれないねぇ」 高尾が物陰から滑りでた。 ● 男が一人、歩んでいる。 積み上げられた家財からのびる道。脇に立つほとんどの家屋からは灯りがもれている。 その光に浮かび上がったのは毅然とした風貌の男であった。孤高という言葉の良く似合う。 「お互い何を奪い何を守ろうとしているのか、正直なところ良く分からんね。分からないうちはどちらの肩も持ちようがないのだが」 男――マックス・ボードマン(ib5426)はごちた。本音である。この男、ともかく反骨心が強い。権力、というよりも、そんなちんけな力をかさにきる連中が嫌いでならないのだった。 そんなマックスであるが。この依頼に関しては戸惑っている。 彼としてはしばらくの間、立て篭もっている連中を監視し、食糧などを運び入れている状況を監視しようと考えていた。当然、立て篭もるには食糧などの補給が必要であるからだ。然るに天草翔はただちに潜入しようとしている。 では、とマックスは立て篭もり周辺の家屋を調べ始めた。無住の家屋などがあれば、その壁を取り壊し、長屋に押し入ることができるかもしれないと考えたからだ。 「ここは無住、か」 わずかに開いた戸の前でマックスは呟いた。その時―― はじかれたようにマックスは振り返った。素早く見渡す。が、何者の姿も見えない。 「視線を感じたのだが」 マックスは眉をひそめた。 ● マックスと同じく戸惑った者がもう一人いる。那蝣竪だ。彼女もまた偵察の時がしばらくあると思っていた。 「どうするか」 結局那蝣竪もまたマックスと似たような行動をとった。彼女もまた補給のために開拓者が動いていると考えたからだ。 と―― 那蝣竪の超人的聴覚はある音をとらえた。羽根が空をうつ音。 反射的に那蝣竪は音を追った。つまりは梟を。疾風のように走る。 ぴたりと那蝣竪は足をとめた。建物の陰。梟が男の足元に舞い降りた。そしてくわえていた紙片を落す。 紙片を拾い上げると男は歩き出した。直後、梟の姿が霞のように消える。 男を追って那蝣竪が歩き出した。慎重の上にも慎重を期して。男が開拓者である可能性があるからだ。 ややあって男が行き着いたのは米屋であった。入り口の陰から様子を窺い、那蝣竪は耳を澄ませた。男は大量の米を注文していた。 「その量からすると、立て篭もっている人数は……」 那蝣竪は胸の内で計算した。 同じ頃、秋桜と緋那岐は長屋に潜り込んでいた。それも堂々と。 捕らえられた格好で、二人は頭目格の開拓者の一人の前に引き出された。 「何だ、お前たちは?」 「開拓者です。ギルドから身の回りのお世話をするように派遣されました〜」 秋桜は小さく微笑んだ。緋那岐はやや慌てた素振りで、 「俺は騒ぎに巻き込まれて……助けてほしい」 「ふむ」 頭目格の開拓者は光る眼を二人の面上に据えた。ややあって一人の女が開拓者にこそと耳うちした。 「なるほど。開拓者であることは間違いないようだな。が、ギルドの話は信用できない」 開拓者はいった。 彼も開拓者だ。ギルドが話をあわせることを知っている。外から入ってきた者を簡単に信用することはできなかった。 その意味で開拓者は緋那岐も信用してはいなかった。開拓者は時として、かつての友人であっても敵対関係になりうるからだ。 「見張りをつけさせてもらう」 「……いいでしょう」 秋桜は微笑んだ。が、胸の内では舌打ちしていた。縄つきでは好きに動けない。せいぜいできることは心眼によりおおよその人数を、さらには会話の内容を探ることくらいだ。 その時、緋那岐の顔がわずかに顰められた。彼の放った人魂が開拓者により発見され、滅せられてしまったのだ。やはり敵も開拓者。瘴気を感知する者がいてもおかしくはない。 緋那岐は悔しげに唇を噛み締めた。 ● 「さすがに要点はおさえているか。やはり潜り込むのは難しそうだなあ」 望遠鏡をおろすと、慧介は櫓を降りた。防壁めざして走る。 あらためて慧介は防壁の外から眼をあげた。屋根の上に陣取った開拓者が周囲を睥睨している。シノビとしての能力をもたない彼では簡単に忍び込めそうになかった。 「が、防壁には隙があるんだよね」 ふふん、と慧介は笑った。急ごしらえの防壁では完全を期すことなどできない。それを望遠鏡で慧介は見てとっていた。 とはいえ、その隙は見事に開拓者の監視によって塗りつぶされていた。ならばやるべきことは一つである。 「さあて。上手く誘き出されてくれるかな」 慧介は撒菱を放った。 ● 「何見てるのだ?」 突然の声。驚いて二人の子供が振り返った。 「なーんだ」 年嵩らしい男の子がぷっと膨れた。 「びっくりするだろ」 「ごめんなのだ」 少年がぺこりと頭を下げた。いうまでもなく怜である。 怜は長屋の方を指差すと、 「あっちの方で遊んだことあるか、なのだ?」 「あるよ」 「なら、穂邑の姉ちゃんが居るとこ、知らないかなのだ?」 「穂邑の姉ちゃん?」 男の子が小首を傾げた。 「……ああ。あの綺麗な姉ちゃんか。どこに住んでるかは知らない」 「なら、これは知ってるかなのだ。長屋に通じる秘密の抜け穴とか」 「抜け穴? そんなのは知らないけど、おうちの板が外れて中に入れるんだぜ」 男の子は自慢そうに胸をはった。 ● 「助かりましたね」 ふっと息をついたのは、どこか飄然とした若者だ。そのくせ、獰猛な虎に似た眼をしている。長谷部円秀 (ib4529)であった。 「まったくだぜ」 翔がニッと笑った。彼らは怜が発見した家屋を通じて長屋にもぐりこんだのであった。そして、それは奇しくもマックスが見つけた無住の家屋でもあった。 「市木さん」 沙羅が小声で呼びかけた。すると典馬がちらりと振り返った。 「何だ」 「前方の警戒を頼みたい。あたしは後ろを警戒する」 沙羅は左後ろの空を見上げた。屋根の上に座す開拓者の姿が黒々と見えている。 と、円秀は翔の耳に口をよせた。天草さんと呼びかける。円秀の方が年上であるのだが、彼は浪志隊平隊士。対するに翔は一番隊隊長だ。敬意を払ったのである。 「くれぐれも用心を」 「わかってらあ」 ふふん、と翔が鼻で笑った。すると、いや、と円秀はこたえた。 「敵は外にばかりいるのではありません。世には獅子身中の虫という言葉もある」 窺うように円秀は典馬を見た。どうもこの男、油断がならない。 「そうだよ。ところで翔」 雪刃が身を翔に身を寄せた。 「あの……約束のことだけれど」 「約束?」 怪訝そうに翔が問い返した。そして、眉をひそめた。 「何だ、おめえ。真っ赤な顔して」 「し、知らない」 雪刃が顔をそむけた。彼女のいう約束とは、胸を触らせるというものである。それは果たされぬままで、雪刃としてはどうも気分が悪い。とはいえ女の方から催促するというのも変だ。それ故におかしなことになってしまったのだが―― その時、突如典馬が動いた。抜刀し、翔めがけ殺到する。さすがの沙羅も反応しきれなかった。瞬時にして臨戦態勢に滑り込むのが精一杯だ。魔法のような手並みで銃を抜き出した。 「ええいっ」 典馬が袈裟に刃をはしらせた。しぶく鮮血が闇に溶ける。ぐらり、と崩折れたのは雪刃であった。一瞬で典馬の眼前に立ちはだかったのである。 「馬鹿! 俺がこんな奴にやられっかよ」 倒れる雪刃を翔が抱きとめた。同時、円秀の身は空に舞っていた。薙ぎ下ろす刃は迅雷の速さをもっている。 が、その一刀は天馬の面上をかすめたにとどまった。咄嗟に典馬が跳び退ったからである。 「そこまでだよ、市木」 沙羅が典馬の後頭部を銃でポイントした。 「動くな。動けば撃つよ。それよりも聞きたいことがある。何故、こんなことを――あっ」 沙羅の口から愕然たる呻きがもれた。典馬が自らの首に刃をあてたからだ。 「や、やめろ」 「ふふふ」 ニィと笑うと、典馬は刃をはしらせた。鮮血が噴き、沙羅の満面を真紅に染める。 「まずいぜ」 翔が雪刃を背負った。彼の鋭敏な知覚は集まりつつ多数の殺気をとらえている。屋根の上の開拓者が叫んでいた。 「感づかれたようだ」 ● 「……派手なことが好きな坊やだねえ」 含み笑う声は闇の中からした。やがて―― すうと人影が浮かびあがった。高尾である。彼女は――無論知らぬことであったが――慧介の陽動でできた隙をついて防壁内部に忍び込んだのであった。 ところがである。驚いたことに翔達もまた忍び込んできた。のみならず大立ち回りを演じてみせた。そこで慌てて姿を隠したというわけなのだが―― 「まあ、いいか。囮になってくれたんだからねえ」 ニンマリすると高尾は闇を忍びやかに動いた。そしてある箇所で立ち止まった。やたらと警護らしき開拓者の姿が多い場所がある。長屋の一部屋であるのだが。 「どうやらあそこに小娘がいるようだけれど」 高尾は唇を噛んだ。 警護の開拓者の数があまりに多い。忍び込むのは不可能だ。 高尾は耳を澄ませた。しばらくの後、高尾の口元が楽しげにほころんだ。 「ふふん。そういうことかい。アヤカシとヨキって志士が小娘をねえ。どうもとんでもない何かが裏で蠢いているようだ」 |