【人形】神砂船の秘密

マスター名:御言雪乃

|

|

| ■オープニング本文 ●からくりのよる 研究者である彼は、夜食を済ませて部屋に入ってきた。 部屋の隅には机が置かれ、そこに座る少女――いや、からくりの元へと歩み寄る。それは、アル=カマルの神砂船の中より見付かった「最初の一体」。開拓者のひとりを主人と認識し、今は調査の為ギルド預かりの身だった。 「何を読んでいるのかね、常葉くん」 しかし、からくりは黙したままぴくりとも動かない。 彼は訝しそうな様子で少女の肩を揺らすも、少女は目の焦点があわぬままぼんやりと宙を眺めている。 「……しっかりしたまえ! どうしたね!?」 焦り交じりに声を荒げる研究員。 「ク……カラ……さま……」 「え?」 「クリノカラカミさまが呼んでいます」 告げた途端、ふいに力が抜けるように倒れた。 倒れた少女を前に彼は表情を青ざめさせ、上司を呼びに駆け出す。 だが彼は、報告に赴いた先で今以上に顔を青ざめさせることとなる。遅れて飛び込んできたのは、全てのからくりが同時に機能を停止したとの急報だった。 ● アル=カマル。 砂塵吹き荒ぶ砂の国である。 そのアル=カマルに設けられた開拓者ギルドに一人の男が姿をみせた。 メヒ・ジェフゥティ(iz0208)。ベドウィンの有力なシャイフで、砂漠の戦士の頭目である。歴戦の戦士らしく、その肉体は引き締まっており、とてつもない発条を秘めていそうであった。 「神砂船を知っているな」 メヒは開口一番、そう訊いた。 ギルドの受付の者は当然肯いた。 およそ一年ほど前のことになるだろうか。巨大な神砂船をめぐって砂漠の民とアヤカシとの凄絶な戦いが繰り広げられた。異邦の民をも巻き込んだその戦いを知らぬ砂漠の民はいない。 「その神砂船がどうかしたのですか」 「調べてもらいたいのだ」 メヒはいった。 先日のことだ。メヒが預かっていたからくりが突如停止した。聞けば、他のからくり全てが停止してしまっという。 理由は何か。その鍵のひとつが神砂船にある。そうメヒは考えたのであった。 「しかし、神砂船内部は調べられたと聞きましたが」 「ああ」 メヒは苦いものを噛んだかのような顔で首を縦に振った。 アヤカシとの戦いの後、神砂船は修復され、その過程で内部が調べられた。結果として何体かからくりが発見されただけで、特に目立ったものは見つけられなかった。 「が、確かにそうか?」 自問するようにメヒは問うた。 一通り神砂船は調べられた。が、時に見落としなるものが存在する。誰も気がつかなかった捜索場所がもしかしてあるのではないか。 「もしかして開拓者ならばと思ってな。依頼を出してくれ」 メヒはいった。 ● 「ほほう」 面白げに声を発したのは、黒髪紅瞳の、凄艶たる美貌の若者であった。 人――ではない。不気味なことに、若者の後頭部からは蠍の尾が生えていた。 ネフェルト。砂漠の大部分を版図となしたアヤカシである。 「神砂船の内部に、からくりに関する何かがある、と?」 ネフェルトは眼前に立つ影に眼をむけた。薄闇であるため良くはわからないが、それは人のように見えた。 「はい。メヒが開拓者を雇い、再調査を行うと聞きました」 影から声が流れた。ネフェルトはニヤリとすると、 「またもやメヒと開拓者か。面白い。その何かとやら、俺も見たくなった」 「では」 「ああ。お前に任せる」 ネフェルトの笑みが深くなった。 |

| ■参加者一覧 17歳・女・巫 20歳・男・シ 17歳・女・シ 26歳・男・陰 21歳・男・騎 19歳・女・騎 42歳・男・サ 20歳・女・サ 18歳・男・砂 20歳・女・サ |

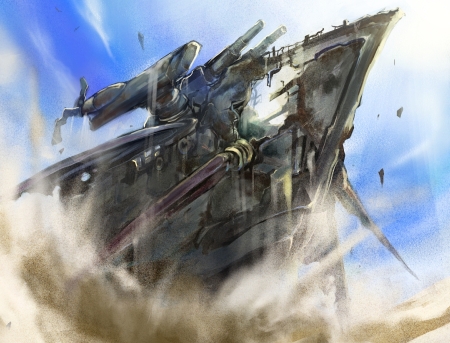

| ■リプレイ本文 ● 灼熱の陽光に眼を細め、小柄の可愛らしい少女が会釈した。名を秋桜(ia2482)といい、開拓者である。 「メヒ殿、久方ぶりにございます。天儀では色々と騒がしくしていましたが、こちらも、人形の件で何があったようで……」 ああ、と肯いたのはがっしりと引き締まった体躯の持ち主であった。眼の光が鋭く、只者ではない。メヒ・ジェフゥティ(iz0208)であった。 「よく来てくれた。お前にはまたもや苦労をかけることになるな」 メヒが破顔した。この砂漠の戦士の頭目と秋桜の縁は深く、今では友人といってもよい間柄であった。 秋桜も笑み返すと、メヒが預かっていたからくりに眼をむけた。動く様子はない。 「しかし、今まで触れずに来ましたが、何なのでしょう。この人形は…意思を持つ人形など、唯の物だとは思えません。やはり、人の魂を移したもの…なのでしょうか。永遠の命を欲する金持ちの道楽か、そうしなければならない理由が…と、飛躍しすぎですね」 「そうともいえんぞ」 メヒの眼の光が強まった。 「確かにお前のいうとおり、意志ある人形など尋常の存在とは思えぬ。このアル=カマルでは見たこともない。どのような技術が使われているのか……。その存在の理由を推測するのに飛躍し過ぎということはあるまい」 「そういえば」 何を思い出したか、秋桜がからくりからメヒに視線を転じた。 「洞窟で人形を見付けた時、メヒ殿は御存じのようでしたね。人形がある事と、起動方法について」 「いや、これがあると知っていたわけではないのだ」 メヒは首をふると、 「が、人形兵などの姿が見られていたのでな。もしかするとは思っていた。起動方法は単なる勘だ。見つけた鍵。人形の鍵穴。誰でも連想するさ」 「そうですか」 秋桜はやや肩を落とした。 ● それは船というより、巨大な要塞に見えた。 神砂船。 前に佇むのは十三人の開拓者であった。 「おお、前よりだいぶ綺麗になってる。いつかこれに乗って戦う日とかもあるのかな……」 蒼の瞳を期待に輝かせているのは十八歳ほどの少女であった。華奢で、銀の髪を無造作に後で束ねている。名はフィン・ファルスト(ib0979)。 「ね、雪刃(ib5814)さん」 「そうだね」 肯いたのは二十歳ほどの娘。銀狼の神威人であるようで、それが種族としての特色であるのかもしれないが、どこか孤高の風をまとっている。 娘――雪刃にとって、かつての神砂船をめぐる戦いは特別な思い入れのあるものであった。 その戦いの少し前のことである。アヤカシの首魁であるラマ・シュトゥが生贄を求め、ある村を襲った。その際、雪刃は身を挺して人質となった子供を救ったのであった。雪刃が使用しているスカーフは、彼女が救った子供の両親が感謝のしるしとして送った手織りのヒジャブなのである。 その雪刃と同じく感慨に胸を波立たせている者が二人いた。それは二人の男で。 一人はサングラスをかけた長身の若者で、名をニクス(ib0444)という。もう一人はトィミトイ(ib7096)というのだが、こちらは人間ではなかった。アル=カマル特有の種族、エルフである。 「神妙船か…来るのは久しぶりになるか…何があるのか確かめて見たい所だな」 ニクスが独語した。一方のトィミトイは無言のまま神砂船を見つめている。その翡翠の瞳の奥にはちろちろと炎が躍っているのだが。 さらに一人、先ほどからじっとトィミトイを凝視している者がいる。ナスィームという名の娘で、ジャッカルのアヌビスだ。 「お前」 ナスィームが口を開いた。 「その顔、知っているぞ。確か神砂船をめぐる戦の折、ジャウアド・ハッジにしたがっていたな」 「何っ!」 二人の男女がはじかれたように腰の剣に手をかけた。隼のアヌビスの少女と豹のアヌビスの青年。エルハームとフザイファだ。 彼らもまた知っていたのである。ジャウアド・ハッジという名前を。 アヤカシと内通し、同胞を裏切り、神砂船を我が物としようとしたのがジャウアド・ハッジであった。エルハームとフザイファが反射的に剣を抜こうとしたのもむべなるかな。 「貴様、またもや……。今度は何を企んでいる?」 フザイファがトィミトイを睨みつけた。その顔を一瞥し、トィミトイは冷淡にこたえた。 「企むだと? 馬鹿な。確かに俺はジャウアドを頭領とする遊牧民の一人だ。が、とっくにジャウアドとは縁を切っている。くだらんいいがりをつけるのはよせ」 「いいがりだと? ジャウアドの犬が」 「犬、といったか」 トィミトイの瞳に紅蓮の炎が燃え上がった。震える手で太刀を抜き払う。 「俺を侮辱することは許さん」 「面白い」 フザイファもまた剣を抜いた。 その瞬間、トィミトイが動いた。一気にフザイファとの間合いを詰める。同時に刃が疾った。 ガシッ、と。 かわいた音が響き、トィミトイとフザイファの刃が空でとまった。彼らの腕を、別の二人の腕が受け止めていたからだ。 一人は二十歳ほどの若者だ。書生めいた雰囲気で、どこか飄然としている。 もう一人は十八歳ほどか。人形のように端正な相貌であるのだが、人ではない。額に覗く二対の黒角。修羅であった。 九法慧介(ia2194)と刃香冶竜胆(ib8245)の二人である。 「危ないなあ。こんなところで刃を抜くなんて」 慧介が笑った。まるで遊びを終えた童のような笑顔である。 竜胆は大げさに溜息を零すと、首をやれやれとばかりに振った。 「五月蝿いの、好きではありんせん、淡々と参りんしょう」 「そうだ」 二十代半ばほどの青年がトィミトイとフザイファの間に割って入った。 ゼタル・マグスレード(ia9253)。この若き陰陽師は二人の裁くの戦士に交互に冷然たる眼差しをむけ、 「こんなところで争っている場合ではない。見ろ!」 ゼタルは指差した。眼前の、あまりに巨大な神秘の塊を。 「あれを前にして、心踊らない開拓者はおるまい。トィミトイにフザイファ。君達が真に開拓者ならばわかるはずだ。俺達が何を成すべきか」 「……わかった」 トィミトイが刃をおさめた。が、じろりとゼタルに鋭い視線をおくると、 「が、注意しろ。開拓者の理想を語るのもいいが、油断はするな。この船に眠る物は底知れん。それを狙う者が居るのは当然だからな」 「それがお前というわけか」 「やめたまえ、フザイファ。いいかげんに」 「いいや」 ゼタルを遮った者がいた。 嘲笑をうかべた竜の神威人。カルロス・ヴァザーリ(ib3473)である。 「その豹の若造のいうこと、あながち的外れではない。神砂船に秘密が眠るとなれば、それを狙う者も現れてくるだろうさ。それがこの中にいても俺は驚かん。が、まあ獲物を横取りされるのは面白くない。もしそのような真似をする奴がいたら」 カルロスはニタリと口をゆがめた。 ● 神砂船の舷から二本のロープが垂れていた。 灼熱の太陽に焼かれ、二人の男女がそのロープに掴まっている。慧介とフィンであった。 「いやー…来る度に思うけど、これどうやって作ったんだろうね」 眼の眩むような高所でゆれながら、慧介の口調はいたって暢気である。どころか、その胸の内では雪刃のことを案じる余裕さえあった。 「ほんとですよね」 同じく揺れながら、フィンは船体を拳で叩いた。が、異変はない。 その二人を心配げに見下ろしているのはトィミトイと竜胆、エルハームとフザイファの四人であった。 「本当に隠し部屋なんてあるのかな」 エルハームが口にすると、ふふ、と竜胆が微笑った。 「さあて。しかしながら小生、外壁部分や罠…些か興味がありんす」 「それもそうだが」 フザイファの声には苛立ちが滲んでいた。どうやらトィミトイのことが気にかかるらしい。 そのフザイファ――いや、彼だけではなくエルハームもじっと視界におさめているのはトィミトイであった。 トィミトイにしてみれば、ナスィームもフザイファ、エルハームも同じであった。もし神砂船に知られざる秘密があるのなら、それに眼を眩ませた者がいてもおかしくはない。 「……出るのは蛇か鬼か。いや、ジャッカルか豹か」 トィミトイは独語した。 ● 「からくり…以前、三成さん宅でお会いしました。本当、不思議な存在ですよね」 誰にともなく呟いたのは可憐な百合の花のような美少女であった。柚乃(ia0638)という。 彼女が足を踏み入れた神砂船の内部。修繕途中であるためか、依然として古びており、まるで忘れ去られた城の中のような雰囲気がある。 「そうだな」 肯いたのはゼタルである。 「確かに不思議な代物だ。僕達には知らない事が多過ぎる…というべきだな」 「でも」 「でも?」 「確証があるわけではないけど、こうも朝廷が関与してくるとなると…やはりこの船は、天儀のモノではと思うのです」 「なかなか鋭いな、小娘」 ふふん、と笑ったのはカルロスだ。そして神砂船内部をじろりと見渡し、 「アル=カマルの船に、何故、天儀風のからくりがあったのか。何故、からくりは拘束具を付けられているのか。何のためにからくりは作られたのか。からくり自身が何かの鍵であったり、兵器である可能性は…? くく。天儀の古代人ども、何を企んでいたのやら」 カルロスは脇に抱いたからくりを見下ろした。メヒから借り受けたものだ。無論手足をだらりと垂らし、動く様子はない。 「まずは動力部へいこう」 雪刃が足をむけた。調査不足の場所があるとするなら、未知の機関がありそうな動力室である。簡単な内部図があり、動力室の場所はわかっていた。 内部の調査資料と照らし合わせながら雪刃は足を運んだ。殿はニクス。前を行く六人の仲間を視界におさめ、いつでも抜けるように剣の柄に手をかけている。 そして―― 七人の開拓者達は動力室に辿り着いた。金属と木材の組み合わされた複雑な装置がおかれており、何本もの桿や、窪みなどが見受けられる。 「待ってください」 桿に手をのばしかけた雪刃を秋桜がとめた。そして装置に顔を近寄せる。秋桜の瞳の中に呪紋が渦巻いた。 「どうやら罠はないようです」 秋桜が告げると、雪刃が桿を動かした。が、何ら変化はない。 「なら、これはどうだ」 ゼタルが口を開いた。 ● 「建造に関わる者以外、有無が分からぬが隠し部屋。当たるも八卦当たらぬも八卦…はてさて」 神砂船船内。竜胆は見取り図に視線をおとした。おおざっぱなもので、おかしな空間などの見当はつかない。 「クリノカラカミさま〜」 フィンが突然叫んだ。が、その声は静寂に溶けて消えた。 「……流石に出ないか」 「こっちはどうかな」 エルハームが前方に足を運んだ。その姿をちらりと竜胆は見遣った。彼女もまたエルハーム達を信用してはいなかったのだ。が、それを迫害された修羅としては病のようなものであると竜胆は思っている。 次の瞬間。 竜胆の眼がかつと見開かれた。エルハームの胴から異様なものが生えている。蠍の尾であった。いや、蠍の尾がエルハームの胴を貫いているのだ。 「ジャバト・アクラブ!」 慧介の腰から白光が噴出した。唸る剣風は刃の鋭さを秘め、疾った。ジャバト・アクラブの蠍の尾がはじける。 咆哮をあげ、ジャバト・アクラブは一本の尾を慧介めがけて繰り出した。 響いたのは肉をうったかのような鈍い音。蠍の尾はフィンの盾によってはじかれている。 ジャバト・アクラブは残る尾を蠢かせ――いや、動かない。その尾はトィミトイの足でがっきと踏みつけられている。 「ようも仲間を殺してくれやんした」 何時の間に間合いを詰めたか。ジャバト・アクラブの前で竜胆の眼が凄絶に光った。そして、竜胆は袈裟に刃を薙ぎ下した。 ● 動力室には結局何もなかった。それではと開拓者達は捜索場所を移した。最初のからくりが発見された部屋へと。 ニクスは周囲の壁を叩き始めた。そして、ある一点で足をとめた。わずかだが違う音がする。 ニクスはその壁を調べ始めた。が、壁に異常は見受けられない。 「うん?」 周囲を見回していた柚乃の眼がとまった。別の壁にかけられた面の上で。 いくら大人びて見えようと、柚乃はやはり十四歳の少女であった。それ故であったか、興味をひかれ彼女は面に近寄り、手にとった。 それは男とも女ともつかぬ面であった。眼を閉じている。 柚乃は面の瞼に触れてみた。動く。 「待って」 事態に気づいた秋桜が駆け寄った。罠の有無を探る。 「大丈夫のようです」 秋桜が面の瞼を開いた。右目にのみ眼球がおさめられていた。どうやら水晶に似た珠であるらしい。 カルロスが珠を取り出した。宝珠のように見えるが、正体はわからない。 「僕に試させてくれ」 珠をとると、ゼタルはもう一度面の口におさめた。そして告げた。 「クリノカラカミ」 刹那である。壁が音もなく開いた。 最初に足を踏み入れたのは、やはり秋桜であった。 「罠はないようです」 秋桜が告げた。 中には机があるのみで、目立ったものはなかった。小物らしきものがあったが、どれも壊れ、埃をかぶっている。 その机の中に、柚乃は紙を綴じたものを見つけた。何事か走り書きのように記されているが、良くわからない。古代文字であるらしい。 「見つけまし」 柚乃の声が途絶えた。その首に刃があてられている。ナスィームだ。 「こいつはもらっておく」 柚乃から紙片を奪い取ると、ナスィームは開拓者達をじろりと睨み据えた。 「動くなよ。動けば、こいつを殺す」 柚乃を盾に、ナスィームがするすると後退った。そして隠し部屋を出るなり、柚乃を突き飛ばし、面の眼から珠を抜き取った。すると今度は壁が音もなく閉まり――寸前、隠し部屋から飛び出して来た者がいる。雪刃だ。 「逃がさない!」 「一人で私の相手ができると思うか」 「一人じゃない」 声が響いた。 はじかれたようにナスィームが振り返った。そして、見た。背後にうっそりと佇む二人の男を。ニクスとカルロスであった。 「何故――」 「ここにいるか、か」 ニヤリとカルロスは笑った。 「お前からは裏切り者の匂いがぷんぷんしていた。そして、そういう奴のすることは決まっている」 「ぬかせ!」 ナスィームの刃が疾った。同時にニクスの刃も。 澄んだ音をたて、ナスィームの刃がはねあげられた。むきだしになったナスィームの胴めがけ、二条の光芒が流れた。 ● 開拓者によって持ち帰られた紙片。それはどうやら手記の一部のようであった。 が、長い年月の間に朽ち、色あせ、それはほとんど判別不可能となっていた。学者によって読み解かれたほんのわずかなもの。それは―― 「からくりの名は常葉……クリノカラカミ様より常葉を一時的にお返しいただいた……この地で彼女を参考にからくりを……か」 メヒは報告書をテーブルにおくと、ふっと眼をあげた。 謎はまた謎を呼ぶ。クリノカラカミ様とは何者か。そして、常葉がもたらされた真の意味とは…… 答えの代わりに、一陣の砂風が吹いて過ぎた。 |