姿なき一族

マスター名:まれのぞみ

|

|

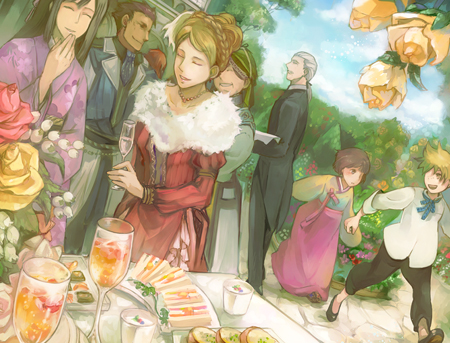

| ■オープニング本文 「その屋敷が原因なのだから火を放ちたいか――」 とある事件の幕切れがあった。 ある街を襲うアヤカシがいて、それを退治した開拓者たちがいた。そして、アヤカシの根城であろう場所を発見してきたのだ。 だが、アヤカシ退治を依頼した街の守備隊長は、その申し出には言葉をにごした。 アヤカシの原因がそこにあるのならば、それを根絶やしすることは街の治安をになう者として異論はない。だが、ひとつ問題があった。 その屋敷が皇帝の所有物だということである。 むろん、このような僻地に皇帝の私邸なり別荘があるわけではない。反乱をくわだてた――と言われている――貴族の館があるのである。 「地元では、お化けが出る廃屋ってことで有名なんですけどね」 地元の兵たちは、わいのわいのと勝手を言う。 「開拓者の言うとおり焼いてしまったらどうですか?」 「簡単に言うな」 いくら貴族一族を滅ぼしたときに摂取した物だとはいっても、現在では皇室の財産目録に載っているのだ。まがりなりにも形の上では皇帝の資産に手をつけるということには変わりない。 「ヘタしたら屋敷を焼いたかわりに、この街を焼かれるぞ」 「な、なんですって!?」 部下たちの驚く顔を確認すると、隊長は顔をしかめ、声をひそめた。 「それほど恐ろしい方だということだ――」 芝居かかった言い方で、反乱を起こした貴族に対する皇帝の激烈な態度を虚実交えながら教え込み、皇帝に対する畏怖を忘れないようにと兵士たちに言いつけたところで対応に移ることにした 宮廷の友人に手紙を送ろう。 いくらか金品を貴族や陛下の側近に配る必要があるだろうが、かれらの口添えがあれば財産目録のどこに載っているかもわからないような代物の処置くらいどうにかしてくれるだろう。 ※ 「怖いですよね」 「怖いですね」 兵隊さんがふたり、森の中にいた。 屋敷を見てこいという隊長殿の命令である。 「知っていますか?」 「なにをですか?」 「館の幽霊のことです」 「子供の幽霊の話でしょうか?」 「滅ぼされた貴族さんの誰かじゃないかっていいますね‥‥どうしましたか?」 「見てください」 ひとりの兵士が指さした先に、ひとつの影があった。 貴族らしい高そうな格好をしている。 手には人形だろうか‥‥なにか持っている。 「子供?」 兵士の声がひきつった。 その影が屋敷の中に入っていく。 扉の向こう側には多くの貴族風の男女が集まり、舞踏会のまっただなかであった。 兵隊さんたちは一目散、 「お、おばけ!?」 悲鳴をあげて逃げ出すのだった。 |

| ■参加者一覧 18歳・女・陰 35歳・男・サ 24歳・女・志 33歳・男・砂 13歳・女・陰 30歳・男・騎 25歳・男・サ 19歳・女・志 |

| ■リプレイ本文 窓からさしこむ日差しは、いつしかセピア色めき、鮮やかな原色で彩られた季節は、すでに遠いものとなったことを如実に語っている。 本の集められた一室に腰を掛け、異国の娘は朝から書物と格闘していた。 時はすでに日もかげる頃となっている。 鈴木 透子(ia5664)は読みかけの書類から目を離すと、疲れたように、目元を押さえた。異国の書物を読むのは、慣れがまだ足りないようだ。 「この字は何て読むんですか?」 「マトリョーシカ――」 「えッ?」 背後からした声にふりかえると雇い主がいた。 「例の屋敷に住んでいた一族の名前だな‥‥よくも見つけたものだ」 「古い言葉で人形と戯れるとかいう意味が変化した単語だそうだ。友人に教わったことだから本当かどうかはわからないがな‥‥それで、なにがわかったかな?」 「皇帝陛下は、かの一族の反逆を許さず、まだ幼かった次期当主の子供すら殺せよと命じたと‥‥これは事実なのでしょうか?」 「帝国の歴史は血の文字で記され、金で彩られ、あるいは黒く塗りつぶされている――そういうことだ」 「えッ――」 窓から吹き込んできた風に透子の髪が、ふわりと揺れた。 なにげに外に目がゆく。 「あの人達は?」 なぜ、そんなことを言ってしまったのだろうか。 彼女自身にもわからぬまま、透子は心の中にあるものとはちがう疑問を口にしていた。 「ああ、兵達たちだ。秋だし、実家の手伝いのために家に帰らせるんだ」 「実家?」 「農家の繁茂期だから、家の手伝いをするために帰らせるんだよ」 「兵隊なんでしょ?」 「だから徴兵した兵隊さんたちだよ。あいつらが兵として戦場を駆け回るところなど‥‥想像もしたく‥‥」 そう言いかけて隊長は言葉をのみ、こう言い直した。 「戦場の勇者になるところなど想像もつかんよ」 透子がくすりと笑うと隊長は顔をそむけた。 「わかっていると思っているが、わたしはやつらに期待などしていないのだよ」 「だから、わたしたちを雇ったと」 口ぶりこそ神妙だが、少女の目元には心底からの笑みがあった。 「そうさ」 「じゃあ、教えて貰いたいのですね。黒くぬりつぶされた歴史の一端を――」 耳元に仲間の忠告が響く。 (世の中には知って良い事と悪い事がある。深追いは推奨しない) だが聞かねばならないことだと彼女は思った。 そして、依頼主もうなずき、胸元から手紙を取り出すと 「ようやく宮廷の了承を得ることができたからな」 そう言って、過去を語り始めた。 ● 「騎士さまがなんですだ?」 帰郷をしようとした兵達を呼び止める声がした。 シュヴァリエ(ia9958)だ。 背の高い、黒い姿の騎士のまわりに私服姿の兵隊さんたちが集まってくる。物珍しさに子供たちが集っているようにも見えるのは、大人であっても背の低い者たちが多い土地柄のせいであろう。 シュヴァリエのまわりに集まった兵たちは、武名高きジルベリアの兵というよりも、純朴な農民の子供たちである。 騎士を見上げる兵たちのようすは、まるで子供が父親を見上げるような姿がほほえましい。たしかに、こんな」姿では隊長が兵士ではなく、兵隊さんと言うのも納得できる。 「昨日、幽霊屋敷を調べた者に尋ねたいことがある」 ● 「まあ、幽霊なら昼出てくる事は少ねェしな、明暗に左右されずに調査できるのは大きい。反対に夜しか居付かない不審者や幽霊なら夜出向かねーと遭遇出来ん」 空(ia1704)は屋敷の部屋をめぐりながら、どうしたもんかねとつぶやいていた。それにつづく将門(ib1770)もまた部屋をのぞきこみながら、どうでもいいような風につぶやいている。 「幽霊はいないようだが、やけに花瓶や鉢の数が多いな。誰が水をやっているかわからんが、まるでちょっとした森のようなだな」 「皇室の財産だから、月に何回かは掃除にくる連中がいるらしいぞ。いくらくらいの賃金をもらっているのかね?」 空は、ご苦労なこってと言った。 「まるで、ちょっとした森‥‥天儀の神社のような雰囲気の屋敷だな。なんにしろ、人が住んでいるという雰囲気ではないか」 「幽霊は住んでいるんかい?」 「そうだ‥‥いや――」 将門の視線が空に訴えかける。 「なん‥‥だ――と?」 空にもわかった。 「幽霊がいるのならば外で待っているつもりだったが‥‥」 「運命なんて、そんなもんよ。うまくいきやしねぇ」 ジルベリアらしく魔女の婆さんをののしると、空は舌打ちをした。 いつのまにか、ふたりの前に貴族の服をした少年がいた。 金色の髪をした身なりのいい、まだ幼い子供だ。ただ、ふせた顔から表情はうかがえない。が、あたりにただようは瘴気。 「この幽霊は――」 ふたりの男たちは察した。 そこへ、場違いなまでに揚々とした態度で別の仲間があらわれた。 「車輪などはありませんでした」 今回の件が幽霊を騙った人間のしわざである可能性を考えて外を調べていたルー(ib4431)が屋敷に入ってきたのだ。 その音を聞くと、突然、子供が駆け出した。 「な、なんだ!?」 「その子供を追ってくれ!」 将門が俊足のルーに言った。 「は?」 「幽霊だ! いいから追えよ」 空からも、言われ、なるほどとルーが走り出した。 すぐに、その姿を見つけた。 背中が、どんどん近づいてくる。 あとすこしで追いつく。 手を伸ばせば届く距離まで、あと数歩。 そんな時、階段の半ばまできたところで少年がふりかえると、顔をあげ、悪鬼のよう形相をしたかと思うと、赤く鋭いなまなざしで憎々しげにルーをにらみつけると、 「消えた――!?」 凡そ予想の範疇を超えた現象に、彼女は声をあげるしかなかった。 ● 「これがジルベリアの『どれす』‥‥」 皇 りょう(ia1673)の目がきらきらとかがやき、やがてうっとりとしたものとなり、ぎゅっと白いドレスを抱きしめた。 男らしくしつけられたが、こういうところは女の子なのだろう。 ただ、男らしく育てられたということは男女へだてなくつきあっていると言うことでもある。 「あのな‥‥」 はっとして、横を見れば 吸いかけの煙管を唇から放し、口から煙をだしたまま鬼灯 仄(ia1257)の動きがぴたりと止まっていた。 「ち、違うぞ! これは仕事の為なのだ!!」 「ああ、そうだな‥‥」 見てはいけないものを見てしまった人間が、なんだかわからないが、とりえずなかったことにしておこうと自分自身をだますように応えて、自分もまた衣装を手にしていた。 「これがいいな!」 今宵、屋敷に賓客として忍び込むのだ。 ● 夜の闇の中に、白い影が踊る。 月光の下、冷涼とした風が吹く中に、その姿は揺れ、屋敷のそばに立つ人影を見つけると、それは音もなく近づいたかと思うと、背後から慈悲もなく、その首を切り落とした。 ころころ―― 血すら流さぬまま首が転がり、その肉体は頭も体もやがて消滅した。 「これもか――やっぱり――」 ローブの下からは納得のいったという風な女の声がする。 そして、こうも付け加えた。 「そう思うでしょ? そこにいる方々!」 「ひゃぁ」 死神ににらまれ、森の中から、ふたりの女たちが転がり出てきた。 「霧崎 灯華(ia1054)さんですね!」 「は?」 突然、女たちの片割れに本名を言われた。 「ギルドの報告書を読ませてもらいました!」 目をかがやかせ、まるで有名人に出会ったファンである。 「ズーボールテルテの件で、うちの関係者がすこし迷惑をかけたようで申し訳ありません。 どうせ僻地の失火の犯人なんてわかりゃあしないんですから、こんなアヤカシに呪われた森なんて焼いてしまえばよかったんでしょうに」 「うち?」 「あッ!?」 灯華を死神としたら、このふたりは大ボケと小ボケの死の神々にちがいなかった。 「‥‥ねぇ、ちょっと死んでみる?」 「な、な、なんでそうなるんですか!?」 「大丈夫。ちょっと赤い血がぱぁって散って、気が遠くなって――ね」 唇の上を赤い舌がなめ、その双眸が陶酔したような色を浮かべる。 「よくない! よくない!」 ふたりは、きゃあきゃあ良いながら後退。 「逃がさなぁい」 呪縛符で足止めし、首に鎌をかけ、にっこりと笑って友好的な交渉。 「で、こんなところで何してるのかしら?」 「ああぁ‥‥ここの屋敷でしていた調査のことをいいますから許してください!」 「調査?」 ● 「これは、これは――」 夜の帳が降り、屋敷にもぐりこむと、そこはたしかに舞踏会の場となっていた。 青白い炎が灯り、暗い闇の中で物悲しげな曲とともに踊る者たち。 スカートの裾が揺れ、衣擦れの音がする。 想像していたものとは、いくらかちがう夜会。 「冷たいな‥‥」 ひとりの女の手を取り仄は顔を顰めた。 (まるで幽霊と踊るみたいじゃないか) パーティだというのに会話らしい、会話もない。 せっかくおめかししたというのに声を掛けてくる男もなく、だからといって女たちと話すこともなく、壁の華。 と、そこへひとりがあらわれた。 「君は?」 りょうの目に姿が映る。 黄金の髪をした少年だ。 (まさか――) 仲間から警告は受けている。 顔を見せぬまま、ただうつむいている少年の胸には天儀でてるてる坊主と呼んでいる人形がある。この地域ではズーボールテルテと呼ばれているアヤカシだ。 アヤカシの裾がスカートの裾のように、どこからか吹いてきた風に揺れた。 「お姉さんは、あの残虐な皇帝の手先なんでしょ。だったら死んで――!?」 「おい、こいつ!?」 踊っていた者たちが、みないちように白い裾を揺らす人形に変わった。 仄がとっさに女であった者から離れ、背後に飛ぶ。 ふたり以外の姿が一変、全員がてるてる坊主に化けた。 「こまった、ままごとだね」 幼い頃、同じくらいの女の子であったのならば当然のようにしたであろう、そんな遊びをした記憶のない娘は軽やかに踊るようにして、ふざけた容姿の敵の攻撃を避ける。 「撤退するよ!」 「了解!」 仄はりょう手をにぎると、そのまま駆けだした。 屋敷には瘴気があふれかえっている。 植えられた木々から、花瓶の花からそれがあふれているのだ。 「まるで森だな」 仄はうめきながら、屋敷の外へ出た。 迫ってくる少年の周囲にてるてる坊主が集まり、白く不気味な姿となったアヤカシが、どんどん大きくなってくる。 「ここは現在、皇帝陛下の所有物件となっている。許可の無い立ち入りは懲罰の対象となる可能性がある。それは分かっているのか?」 月光の中で黒騎士が喝と叫んだかと思うと、その姿を認め、目を細める。 「幽霊‥‥いや、アヤカシの仕業か?」 「祟り神よ」 黒騎士に死神が応じた。 外に出たのが幸いした。 化け物――あのふたりから得た情報によると怨念の集合体である祟り神というアヤカシだ!――は屋敷ほどのでかさになったのだ。 「かつて、この屋敷に住んでいた貴族たち――そして、齢、五歳で殺された次期当主だった子供」 あえて名前は告げない。 「じゃあ私たちが見たものは・・・?」 ルーは戸惑い、空が肩をすくめた。 「あの子供だったわけだ」 「そして、屋敷は小さな森だったわけだ」 「森はひとと動物と植物と――そして、アヤカシを育てるね――」 灯華が自分と同じように、ふだんとはちがった格好をした女ににやりと笑うと、剣を投げてよこした。 「あらあら、いい格好じゃない? その姿で戦いかしら? 剣を振るい、ドレスのお姫さまの戦闘は素敵よ」 「遠慮はしておくわ。このかっこうじゃね――」 そう言いながらも、スカートを翻し、ヒールの靴で踊る要領でステップを踏み、場所とりをする。 「いい位置についたな」 ルーは仲間がアヤカシを牽制しているのを確認すると技を仕掛けた。 「駆け抜けるだけ‥‥何にも縛られない疾さで‥‥!」 屋敷を守る盾のように立ちふさがり、強烈な一撃が飛んだ。 「不審者ならば不殺も考えたが、その必要もない!」 吹き上がった土煙を利用して、空がアヤカシの背後にまわったかと思うと、懐から抜き出した小剣が突き刺さす。 アヤカシの首から、どっと瘴気が吹き上がった。 「いまだぜ! 呪縛符じゃなくて攻撃を与えてくれ!」 「はい!?」 透子の放った喰魂がアヤカシを噛み砕いた。 「傷は浅いか――」 「だが、敵さんも相当、弱っているようだぜ。反撃もなく落とせるんじゃないかな? なんにしろ、俺の行動はすこし遅らせてくれ、‥‥っていうか、この格好は動きにくいわ」 「なに、いいさ。踊るための格好は、戦うための格好ではないからな」 仄の態度に将門が軽口を叩いて新陰流の剣技をふるった。 アヤカシの胸元に大きな傷をつけた。 「まだ決まらないか‥‥うん?」 将門は、アヤカシの背後に白い影を見た。 「なんだ――」 白い影が鎌をふるうと世界が歌った。 苦痛を、うめきを、恨みを――それは恋に破れた女の怨嗟か。 周囲の木々をざわめかせ歌がする。 それを聞いた者には、ひともアヤカシも隔てることなくダメージを与える悲恋姫という技だ。 味方と同じ場所にいたら、仲間たちにも同様なダメージが入ったはずである。 「敵味方関係なしとは、恋の恨みの恐ろしさか――しかし、迷惑な!?」 黒騎士がアヤカシに向かって斧をふるうと、それが断末魔となった。 「思ったより、あっけなかったか」 さらさらとアヤカシの姿が消えていく。 「瘴気に還るが良い」 戦いが終わって日が明けた。 「屋敷には被害もなかったな」 「これで屋敷に幽霊が出ることも街をアヤカシが襲うこともないのだろうな」 まだしばらく、この格好でいたいなと秘めたる乙女心の君は、ため息をついた。ため息といえば、どこかでふたつのため息がした。 いつの間にか消えていた協力者たちであろう。 「そういえば、あのふたりはアヤカシの研究者を自称していたわね――」 どうでもいいわとつぶやきながら、灯華はあくびをするのであった。 |