少女ともふらさま

マスター名:言の羽

|

|

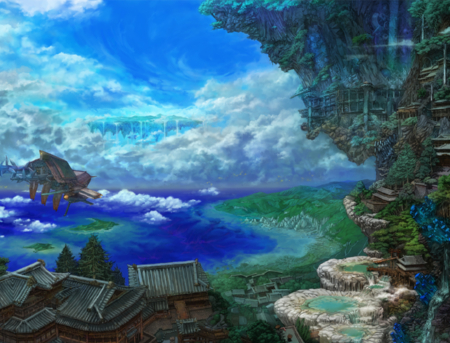

| ■オープニング本文 石鏡は巫女が頂点に立つ国。そして巫女とは神に仕える者。神に仕えるということは、すなわち神の使いにも仕えるということ。 ゆえに石鏡では、各地にもふらさま牧場という施設が点在している。牧畜や農耕を主な産業としている石鏡にとって、大きな作業力足りえるもふらさまにお手伝いいただくことは必要不可欠なため、その誕生と成長、民への斡旋を行っている。そして神の使いのお世話をすることで、巫女の修行場としての役目もある。地域によって規模の大小はあれど、国家事業のひとつとして基盤のしっかりした施設である。 国内最大規模を誇るのは、王の住まう安須神宮に隣接した牧場である。全長3mにもなる長老のような立ち位置のもふらさまがおり、親しみを込めて「大もふさま」と呼ばれているのも、特筆すべき点だろう。 今回の依頼は、石鏡国内のとあるもふらさま牧場からのものである。「ひとりの巫女見習いが一匹のもふらさまと共に脱走したので、連れ戻してほしい」というのがその内容だ。 巫女見習いは五歳ほどの幼い少女で、先日牧場に連れられてきたばかりだ。家族と離れひとり、見知らぬ場所での修行にも頑張って耐えていたが、どうやら積もりに積もった里心が爆発したらしい。おかあさんにあったらすぐかえります、という書置きが残されていた。 施設の管理者たちはひとりで出て行ったのかと大慌てになり、そして気づいた。彼女が数日前に生まれたばかりの状態を発見し、それからずっとお世話していたもふらさままで、いなくなっていることに。連れて行ったのか、ついていったのか。どちらかはわからないが、恐らくは一緒にいると予想される。 少女が辿るだろう道のりはわかっている。大きいというほどではないが、よく使われている街道だ。 すぐに追いかければいいと思うかもしれない。だがその街道付近でアヤカシの出没が確認されているとなれば話は別である。牧場に巫女は多数いるものの、見習いの指導や牧場そのものの守護のためには、離れることはできない。 少女の足、そしてもふらさまの足では、一日にそう長い距離も進めまい。大急ぎで追いかければまだ何とか間に合う。 至急と朱書きされた依頼書が、ギルド内に張り出された。 |

| ■参加者一覧 16歳・女・サ 26歳・女・陰 13歳・女・サ 17歳・女・志 18歳・男・志 19歳・男・サ 16歳・女・サ 16歳・女・サ |

| ■リプレイ本文 ● 「ことねはね、もうすぐお姉ちゃんになるんだよ」 少女が歩いている。傍らには先日生まれたばかりのもふらさま――といっても、子牛ほどの大きさはある。 「おとうとか、いもうとか、それは行ってみないとわからないんだけどね。でもきっと、おかあさんはたいへんになってると思うんだ」 ひとりと一匹が進んでいるのはちょっとした街道だ。少女が実家からもふらさま牧場へ出てくる際、父親に連れられて通った道のりを、今は逆に辿っている。 このあたりではよく知られており、人通りもそれなりにある道。そのはずが、行き交う人も荷車もほとんどない。たまにいても、身を縮めながら大急ぎで逃げるように遠ざかっていく。少女に気づいて目を丸くする者もいるが、他人のことにかまう余裕がないのだろう、声をかけることもなくやはり去っていく。 「だからね、ことねのことはしんぱいしなくていいよ、ことねは元気にいい子にしてるよ、って、おかあさんに見せに行くの。そうしたらぜったい、おかあさんのたいへんも少なくなるはずだよ」 赤ちゃんにもあいさつしたいね、と少女はもふらさまに笑いかける。少女はまだ、街道の異変に気づいていない。母親がどれだけ喜んでくれるか、その想像に夢中なのだ。もふらさまは時折「もふ」と鳴いて相槌を打つのみ。 やがて、ひんやりとした風が少女ともふらさまを撫でた。ふと足を止めてみれば、いまだ明るい空の向こうに夕焼け空が広がり始めている。緋色の美しさに少女が見惚れたその時、もふらさまが街道横に広がる草むらへ視線を巡らせた。 「‥‥もふ」 「どうかしたの?」 着物の袂をくわえて引っ張るもふらさまに、少女は首を傾げた。そこでようやく、ガサリと草むらの鳴る音を認めた。風が起こした音ではない。空気が違う。ぞわりと体中に広がるいやな緊張感。 見られている。一対どころではない、右の草むらにも左の草むらにも、四対ずつの瞳が鈍く暗い輝きを放っていた。 「これ‥‥先生が言ってた‥‥」 アヤカシ。とても強くて恐ろしいもの。危ないもの。少女はそれに対抗するすべを学ぶために牧場で修行を始めたのだが、始めたばかりの彼女に今はまだそのすべは備わっていない。 無意識のままにもふらさまへすがりつく少女。もふらさまは短く太い足でしっかりと地面を踏みしめる。 ――グアアァァァァッッ 大量の鴉が一斉に鳴いたかのような耳障りの悪い雄たけびと共に、両側の草むらから犬か狼かというアヤカシ達が飛び出し、少女ともふらさまへ跳びかかった。少女は体に力を込め、ぎゅっと両の瞼を閉じた。 しかし、次の瞬間にもその次の瞬間にも、少女ともふらさまの体には傷ひとつついてはいなかった。踏み固められた大地を裂くほどの勢いで放たれた衝撃波が最も少女に近づいていたアヤカシを薙ぎ倒し、次いで飛び込んできたダイフク・チャン(ia0634)が抜いた刀で鋭く長い爪を受け止めた。力ある相手と判断したのだろう、残りのアヤカシは身を翻し、包囲は解かずとも一定の距離を保ちながら、唸りをあげる。 「琴音ちゃん、こっちへ!」 「なんでことねの名前‥‥!?」 虚祁 祀(ia0870)が少女の手を引き、後退させる。もふらさまもそれに従い、葛切 カズラ(ia0725)、細越(ia2522)と祀の三人でひとりと一匹を囲む壁となった。 「僅かたりとて傷付けさせません。此処を貴様らの死線と知れ‥‥っ!」 痺れを切らしたのか突出してきた一体のアヤカシの前に、躍り出たのは立風 双樹(ia0891)。炎を纏わせた業物で、骨のような何かが何本も突き出たアヤカシの腹に斬りつける。 だがアヤカシ達は怯みもしない。食事を邪魔されたゆえに殺気立っており、早く早くと空腹感がせがむのか、食いしばる牙と牙の間からは唾液らしきものがだらだらと垂れて街道を汚している。 「あと少しで追いつけてたんだけどな。でも間に合ってよかったっ」 もちろん、アヤカシの空腹感など満たしてやるわけにはいかない。遠呼(ia1120)の得物は槍。刀にはない守備範囲の広さを活かし、大きく振るってアヤカシ達を近づけさせない。 「確保、頼む」 短く宣言した羅夢(ia0762)。アヤカシに対抗できるすべを持つのが開拓者ではあるが、この場にいる彼らは残念ながら駆け出し。一体ずつ確実に仕留めていくために、残りのアヤカシの注意をその間、別のところへ向かせておく必要がある。羅夢の宣言に他の者も短く返事をして、彼女の次の行動に備えた。 「ぐるるぁぁあああ!!」 アヤカシの雄たけびに勝るとも劣らない、腹の底から放たれる音。六体のアヤカシが首をもたげて標的を羅夢に変更する。続けて一時的に筋力を増加した羅夢は防御に意識を傾けるも、まだ子供らしさの残る彼女の体には少しずつ爪痕が刻まれていく。 「誰かがこれ以上犠牲になるのは、御免です!」 「やはり数が多いか‥‥っ」 双樹が羅夢の補助に入るもまだ足りない。細越は乱暴にヴォトカの栓を開けると、腰に下げた矢筒の中身へぶちまけた。犬は酒の臭いを嫌うという。アヤカシにも同程度の効果が出るかは不明であるといえども、これだけきつい臭いならばわずかなりとも効くだろうと、筋力を増加させた腕で弓を引く。ヴォトカに濡れた矢は羅夢に夢中だった一体に突き刺さった。 果たして、効果はあったのか。少なくとも怒りを買うことには役立ったらしく、ますますいきり立っている。 「力なき者を襲うアヤカシどもめ、この風雲がお相手致す!」 がぱっと開いたアヤカシの口。そこへ先程の衝撃波を放った風雲・空太(ia1036)が太刀を叩きつけた。 「ああ、来た来た。犬と‥‥っていうのも嫌いじゃないけどね〜」 咆哮に惹かれた六体に刀や槍を持つ者達が群がるのを横目に、惹かれなかった二体は当初の目標である少女を濁った瞳に映し、地を蹴った。カズラにとっては予想の範囲内に過ぎない行動であり、慌てず騒がず、胸の谷間に挟んでいた符を取り出し念じた。 現れたのは、まるで植物の蔓のような細長い式だった。言うなれば触手。それはあっという間にアヤカシの四肢や胴体に絡みつき、動きを奪う。 「いい眺めねぇ♪」 「覚悟するにゃあああああ〜!」 艶やかに微笑みながら、触手から逃れようともがくアヤカシを鑑賞するカズラ。彼女が二枚目の符を用意する間に、後衛を護るため駆けつけたダイフクの刀が、無防備なアヤカシに食い込み悲鳴を上げさせる。それでも尚、アヤカシの爪が反撃を目論み宙を裂く。 「まだ動くみゃか!?」 ダイフクは驚きの声を上げたが、カズラは慌てず騒がず二枚目を発動させた。 いつしか羅夢の咆哮も効果を失い、彼女自身も攻撃に転じる。此度の面々には癒しの手立てがなく、傷つけられた体から流れる血もそのまま放置されているが、手傷を負っているのはアヤカシ達も同じこと。 「その程度の攻撃ではこの俺は怯みませんよ! まだまだ‥‥まだ‥‥ま‥‥痛ぇわボケェ!」 「空太さんそのままっ!」 常日頃は礼儀を重んじるサムライたれと丁寧な口調を心がけている空太が傷の痛みについ素をさらけ出し、その勢いでアヤカシに重い一撃をくらわせる。続いて遠呼の槍が同じアヤカシに突き刺さると、後方から祀の矢が真っ直ぐに向かってきて、こちらも深々とアヤカシをえぐった。アヤカシは黒い塊となり溶けていった。 「‥‥ぐるるるぅ」 残るアヤカシが喉を鳴らす。彼らの数は当初より半分を下回っている。 いかに人を襲い糧とするアヤカシであっても、腹を満たすより先に己の存在を消されてはたまらないのだろう。大きく肩を上下させるも瞳に強い光を失わない開拓者達へ睨みをきかせながら、じりじりと後退し――草むらに沈んだ。姿をくらませたのだ。 逃げた、と確定できるまで、それぞれが得物を構えたまま周囲に気を配った。じっとりと汗ばむ体を拭く余裕もなく、ただ待った。 ● 既に空には月が浮かぶ頃。腰をかけるにちょうどよい道端の石に少女を座らせ、説得を開始する。 「どうしてこんな所を歩いてたみゃか?」 まず、皆が疑問に思っていたことをダイフクは尋ねてみた。羅夢からもらったみったんジュースをんぐんぐと飲む少女の荷物には、牧場で配られたものだろうお菓子の包みが入っていた。実家に着くまでの食料は準備しても、水分補給までは頭が回っていなかったようだ。 幼い少女の拙い言い回しからどうにか導き出した結果、やはり母親に会いたかったらしい。弟か妹が生まれるということで、母親がその育児に専念できるように「自分はちゃんとやっている」と教えてあげる――というのも確かに真実。しかしその奥の更なる真実はというと‥‥ただ会いたかっただけなのだ。 「半分よりやや牧場寄り、かね」 煙管をくわえながらカズラが呟いた。牧場から少女の実家までの距離は聞いている。現在地までの距離を考えてみれば、やはり子供の足か、まだ牧場のほうが近い。 もしまだ牧場のほうに近い地点にいれば、牧場へ連れて戻ろう。それが事前に全員で相談して得た結論だった。子が母に会いたい気持ちは痛いほどよくわかっても、いつまたアヤカシが襲ってくるかわからない道を、少女を連れて進むことは避けるべきと考えた。 「一人、行く勇気、凄い。でも、心配 かける。よくない」 「そうみゃ。牧場の人が心配してるみゃよ‥‥一緒に帰ろうみゃ〜」 羅夢が人形のばびで、ダイフクが黒猫の綾香様で、少女をあやす。ヴォトカの臭いがするのは、それで傷を消毒したせいか。 無理矢理連れ戻そうと思えばできる。幼い体は小さく、空太や双樹であれば抱いていける。けれどちゃんと理解させなければ少女はきっとまた繰り返す。それもまた、避けなければならない事態である。 「ひとりで行くのは危険とわかっただろう?」 お手玉で少女の頑なな心をほぐそうとしたのは細越だ。 「‥‥ひとりじゃないもん。もふらさまと一緒だもん」 ぽすんぽすんと調子よく跳ねるお手玉。それでも少女はもふらさまの胸元に抱きつき、首を左右に振る。 「そうだね。もふらさまも、一緒に危ない目にあわせた。それを、謝らないといけない」 そのもふらさまが気持ちよさそうに目を細めるのを見て、祀が困ったような微笑を浮かべた。 少女はもふらさまを危ない目にあわせたことには思い至っていなかったようだ。はっとした顔で、もふらさまから体を離した。 「もふらさまはやっぱり大切な存在だし、先に牧場に戻してあげた方がいいと思うの」 巫女にとって、石鏡という国にとって、そして人々にとって。もふらさまがいかに大事であるかは少女も知っているし、牧場でも教わった。同道したことでこのもふらさまといっそう仲良くもなった。 少女がもふらさまの瞳を覗き込むと、もふらさまはいつもの調子で鳴きながら首を傾げた。 「きちんと謝って、それで改めて、お母さんに会いにいけるようお願いしよう‥‥それは、私達も一緒に頼んであげるから」 絶対に行ってはダメと言っているわけではない、祀の言葉。私も一緒に謝ってあげる、と遠呼に優しく撫でられ肩を落とした少女に、双樹はひとつのお願いをした。 「僕らが危なくない様にします。だからそれまで‥‥もう少し、待っていて頂けませんか?」 危険なアヤカシは退治してあげる。それが自分達開拓者の役目のひとつだと告げると、少女の表情に明るさが戻ってくる。 「‥‥赤ちゃんがおおきくならないうちに、行ける?」 そして、期待を込めた眼差しで質問を返してきた。 ああこの顔だ。この顔をするのならもう大丈夫だ。と、開拓者達はほっと胸を撫で下ろした。 「ええ、もちろん」 「私達が送っていってあげる」 「皆で、行こ? 一人より、楽しい」 羅夢がもう一度、ばびを少女の前面に押し出す。ばびの手を動かして、握手を求めるように、差し出した。 「琴音さん。見渡せばたくさんの仲間がいるはずです。今は辛くとも、耐えて何時の日か皆に誇れる巫女になってくだされ」 ――そう、大好きな母上にも誇れるような。 空太の声援に後押しされて。少女はようやく、太陽よりも眩しい笑顔を浮かべ、ばびの手を握ったのだった。 |