佐和野村 遅紅葉に寒桜

マスター名:風華弓弦

|

|

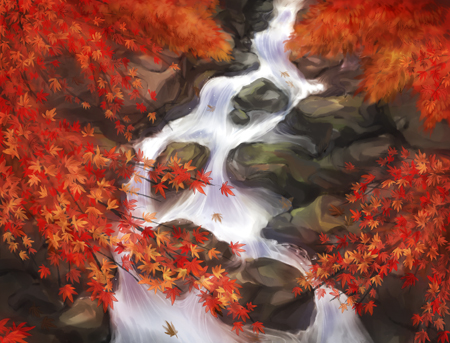

| ■オープニング本文 ●終わる秋と冬の始まりの境い目 佐和野村は武天の片田舎にある、何の変哲もない小さな農村だ。 山の裾野に広がる田畑の真ん中に、村人の住む家々が身を寄せ合っている。そこから少し離れた位置に小斉なる好々爺が庵を構え、数年前に先立った妻の墓を守りつつ隠居していた。 だが年の初め、佐和野村を襲った鬼のアヤカシと一戦を交えた末に老剣客は刃に倒れた。 庵も後に住む主がおらず、今は時おり供養がわりに村人が掃除をしにくる程度となっている。 「……寂しいもんだな」 早くも夕闇迫る中で薄暗くたたずむ東屋(あずまや)を前にして、崎倉 禅(さきくら・ぜん)がぽつりと呟いた。 旅の道連れである口数の少ない少女サラが少し悲しげな目で崎倉を見上げ、藍一色の仔もふらさまはのん気に「もふ〜?」と首を傾げる。 希儀より戻った足で、まず崎倉はここに来た。 何が心配だったという訳ではないが足はこちらへ向き、佐和野の村の衆もほっと安堵した様子で訪れた崎倉を迎えた。 ――小斉の旦那が亡くなり、寂しくなったもんじゃ。 ――崎倉様が、村に留まって下されば……のう。 ――無理を言うもんじゃない。崎倉様にも、開拓者のお勤めがあるのだからな。 村の者達も表立っては言わないが、ふとした時にそんな小声が自然と耳に入ってくる。 「随分、物寂しい佇まいとなりましたね」 しみじみとした弓削乙矢(ゆげ・おとや)の嘆きに、同行した弓矢師を崎倉は見やった。 開拓者となったものの、紆余曲折あって「性分に合わない」とそれを辞めた理穴の職人は、奇妙な縁で世話をする修羅の子、一矢小春(いちや・こはる)を連れている。 乙矢が理穴に戻ってからは顔を合わせる機会も少なく、ふと思い立った崎倉がついでにと誘ったのだった。 「師も、賑やかなのが好きだったからな……ただ遊ぶにしても、手伝い方がいなければ不便かと思ってな」 「有難き誘いにございましたよ。小春とて、己が出自や記憶が定かでなくとも、生きていかねばなりませぬ。人に慣れ、自らの道を見出せれば僥倖(ぎょうこう)というもの」 「成る程。ならば、遠慮はいらんか」 ひとつ首肯した崎倉は、錦のような彩りに飾られた里山を懐かしく眺めた。 「遅れ紅葉に寒桜。今の時分なら山の賑わいも贅沢で、申し分ないだろうからな」 希儀での諸々に一つの区切りがついたなら、気を休めるために遊ぶのもまた一興、と――。 |

| ■参加者一覧 / 柚乃(ia0638) / 紫焔 遊羽(ia1017) / 天河 ふしぎ(ia1037) / 胡蝶(ia1199) / キース・グレイン(ia1248) / 鬼灯 仄(ia1257) / 喪越(ia1670) / 黎阿(ia5303) / 海月弥生(ia5351) / からす(ia6525) / リーディア(ia9818) / 琥龍 蒼羅(ib0214) / ジークリンデ(ib0258) / ケロリーナ(ib2037) / ソウェル ノイラート(ib5397) / パニージェ(ib6627) / 玖雀(ib6816) / 藤田 千歳(ib8121) / 一之瀬 戦(ib8291) / 一之瀬 白露丸(ib9477) / 月夜見 空尊(ib9671) / 木葉 咲姫(ib9675) / 須賀 なだち(ib9686) / 祖父江 葛籠(ib9769) / エリアス・スヴァルド(ib9891) |

| ■リプレイ本文 ●月日過ぎても 「見事な錦ね……用のある人達、後で合流できるかしら」 山野の紅葉を眺め、海月弥生は墓参りや村へ向かう者を案じていた。 「なぁに、酒と美味い物の匂いを辿って来るさ」 のん気に鬼灯 仄は煙管をふかし、仏壇へ手を合わせた柚乃が顔を上げる。 「仄さんは、お墓参りに行かないの?」 「ぞろぞろと大人数で行ってもな。あれだけ賑やかなら、わざわざ野郎の顔を出す事もないだろ。爺さんへの手土産も、置いてくるよう頼んだし」 墓参りに行く者達へ、ついでにと仄は極辛純米酒を託していた。 「で、何を供えてたんだ?」 「お酒でも、お酒の肴でもないですよ?」 そっと守り袋を供えた柚乃は弓削乙矢と小春へ駆け寄り、色違いの守り袋を手渡す。 「これは……?」 「中、見ていいの?」 守り袋と彼女を見比べる小春に、「はい」と柚乃は頷き。 「わぁ……綺麗な石……」 「希儀で見つかった『遺跡の欠片』です。加工して、お揃いの装飾品を作ってみてはどうでしょう?」 「ありがと、です。でも、このままでも綺麗……」 磨かれた石片や宝珠に小春が惜しそうな顔をし、それを乙矢も微笑ましく見る。 鬼に荒らされた村の家々も既に修繕を終え、村の男達は冬囲いをし、子供らが鬼ごっこをして走り回る。 迫る冬への準備を眺めながら、顔見知りの村人へ胡蝶は「弁当のおかずになりそうなものを、少し分けて欲しい」と頼んだ。 「たいした物もないけど、いいかい?」 「もらえるだけでも、有難いわ。それから、お礼って訳じゃないけど、少しお菓子の試食をしてもらえるかしら。子供達もよければ」 籠から取り出される見慣れない菓子……マロンパイに、遊んでいた子供達があっという間に彼女を囲んだ。 「……早いわね」 目に輝かせた子供らに呆れながらも、仕方なく胡蝶は先にパイを分けてやり。賑やかな様子に気付いた近所の母親達も、表に出てきた。 「ありがとうねぇ」 「何か見つくろうから、少し待ってくれるかい?」 事情を話せば母親達は張り切って応じ、間もなく家々の台所から焼き魚や味噌の香ばしい匂いが辺りに漂い始める。 また村の中心にある村長の家でも、暖かい湯気が立ち上っていた。 「今日はぜひ佐和野の方々と御一緒に、皆様に振舞う料理の準備をと思いまして。まだまだ妻として未熟で御座いますし、御力添え頂きたく」 にっこりと微笑む須賀なだちと一礼する黎阿に、集まった佐和野の女達が顔を見合わせ。 「大そうだね。何の変哲もない、田舎料理だよ?」 「ねぇ。開拓者さん達は都で美味しいものを食べ慣れてるだろうし、口に合うのやら」 「期待をし過ぎてガッカリしないよう、先に言っとくよ」 冗談めかした大らかな笑い声が、広い台所で弾ける。 喋る間も女達は家から持ち寄った里芋や大根の皮を剥き、ささがきにしたごぼうを水にさらしていた。 「実はあたし、家事が苦手なのよね。なだちの手際、メニューともども参考にするわ」 女達の手際を見ながら黎阿がこそりと明かせば、少し困った風になだちは視線を泳がせる。 「参考になど……私も、特別な御献立を考えていた訳では御座いませんし」 「あら。それは、日頃から手慣れているせい?」 「その日の、ありあわせですよ?」 「それが難しいんじゃない」 そんな話をしながら、二人は村の女達と料理に勤しんだ。 ●節目とけじめ 肌寒い風が、道端のススキを揺らす。 今は田畑に緑もなく、寒々しい光景にソウェル ノイラートは小さく嘆息した。 「どうかしたか?」 連れの足が止まった事に玖雀が気付き、振り返る。 「別に。誘ってくれたのは、有難いけど……あんた達のシケた顔見てても面白くないし。ちょっと山へ、散歩に行ってくるよ」 「シケた顔って……辛辣だな」 「お互い様じゃない? そこは」 「そこは置いておくか。ともあれ、迷う事はないと思うが気をつけてな」 歯に衣着せぬやり取りをしてソウェルは道の途中で分かれ、後姿を見送る藤田千歳がぽつと言葉を落とした。 「そうか……シケた顔なのか」 「お前も、真に受けるな」 思わずこぼれかけた笑いを玖雀が口元で抑え、困ったような顔で千歳は視線を友人へ向ける。 「ぼっ、僕は別に、玖雀達の後をつけてきた訳じゃないんだからなっ。ちゃんとお墓参り、したかったし」 微妙に口ごもる天河ふしぎに、同じく墓参りに向かうキース・グレインは僅かに目を伏せた。 「俺も、故人と顔を合わせる機会が何度もあった訳ではないが……命に換えて残していったこの村に立ち入るのなら、挨拶くらいしておかねば、な」 それから長屋の「ご近所さん」より預かった、一本の極辛純米酒に視線を落とす。 「弔い方がそれぞれなだけで、弔いたい気持ちは変わらないだろう」 「ああ。偶然、同じ時に、同じ場所へ足を向けたい理由があった……それだけの事」 こくと首を縦に振った千歳だが、何故かくつりと笑う玖雀に小首を傾げた。 「玖雀殿……?」 「妙かもしれんが。その思いの偶然が重なる事が、俺には少し嬉しくてな」 「そうか」 どこか安堵したように千歳は返し、ふと空を仰ぐ。 「早いな。じきに一年、か」 彼にとっても様々な事があったこの一年も、暮れようとし。また新しい年がじきにやってくる――。 「もう……一年、経つんだね」 重ねた時間に感慨を覚え、燃える様な紅葉の下でソウェルは深く息を吐いた。 足を止めたのは、『剛の鬼』を討ち果たした場所。雪に囲まれたあの時と今では、趣きも随分と変わって思えるが。 「何時、いかなる時も冷静に。狙った的を外さぬ様ってのが、砲術を扱う者の心得だけど……小斉を殺めた鬼の依頼の時程頭に来た事なかったよ。己の見込みの甘さ、未熟さがホント嫌になって、後になって思えば……って事がありすぎて」 細い指先で、手にした短銃「ピースメーカー」の銃身をなぞる。 確かに、仇を討つ事は出来た。しかし言いたい放題を言う鬼の言葉に反論は出来ず……老翁の死と共に、今もそれが悔やまれる。 「でも、亡き小斉に誓うよ。同じ失敗は繰り返さないって」 祈るよう短銃を胸に構えた後、銃口を天へ向けて真っ直ぐに掲げ。 そしてソウェルは誓いと弔いを込め、引き金を引いた。 普段は閑散としている佐和野村の墓地には、数人の開拓者が来ていた。 「こんな静かで素敵な場所に、奥さまと一緒に眠っているんだね。村の人にも今でも慕われて……きっと、立派な方だったんだ」 墓と周りを掃除した祖父江 葛籠は殺生を控え、集めてきた栗や山菜を墓前に供える。 「亡き人を忘れずに、こうやって気にかけることが、一番の供養になるよね。肉体の死のあと……人々の記憶から忘れ去られた時に、本当の死を迎えるから」 「はい。いくつ季節を重ねても、偲ぶ心に変わりようはありません。こうして祈りを捧げに来るのは、私の慰みに過ぎないのかも知れませんが……それでも」 葛籠と一緒に掃除をしたジークリンデが極辛純米酒を捧げ置き、静かに祈る。 「俺は小斉翁とは直接の面識はないが、話は聞いている。武人として、敬意を評すべき人物だったと」 立ったままだが琥龍蒼羅は神妙に手を合わせ、安らかな眠りを願って武僧の少女は祈りを手向けた。 「小斉さん、お久し振りです。お陰様で、今年は思いがけず十二人の子供と双子さんを授かりました。出来れば小斉さんにも、抱いてもらいたかったのですけど……」 小斉夫婦の墓前に酒「も王」を供えたリーディアは、夫と並んで近況を報告する。 「すまね、こっちも寄っていいか?」 黙って瞑目していたゼロは腰を上げると、離れた場所にある小さな墓を指差した。 「村の方のお墓ですね。私も手を合わせたいです」 臨月を迎えた妻をゼロが支え、やって来た玖雀らに気付いた夫婦は軽く会釈をする。 「おや、子供達は?」 「あまり大勢で来ても騒がしいから、庵で手伝いをしているとさ」 キースの問いにゼロは庵の方角を見やり、続けて玖雀と千歳へ視線を向けた。 「後で顔を合わせるだろうが、病気一つせず元気でやってるぜ」 「そうか。よかった……」 からりと笑って東堂の養い子らの近況を伝えるゼロに、小さく千歳は頷く。 「リーディアさん、もう少しなんだね。足元とか気をつけて」 「紅葉狩りの間くらいは、待ってくれると思いますけどね。ありがとうございます」 気遣うふしぎに礼を告げたリーディアは村人の墓に参った後、一足先に夫と庵へ戻っていった。 「あれから結構たっちゃったけど、そっちでゆっくりしてるかな……?」 入れ替わりでふしぎは持ってきた花を小斉の墓に供え、目を閉じて冥福を祈り。 「……残された全てを護り切れなかった詫びが、まだだったからな」 預かった酒を供えたキースは真摯な表情で心残りを告げ、隣に白い花束を並べた千歳もまた頭を垂れる。 ――この一年、この村での戦いを忘れた事はなかった。「あの時こうしていれば」という後悔は、今も尽きない。 「仇を討ったとはいえ、一連の事は未だ内に深く残る……あの時に感じた憤り、悔しさと己の未熟さは、忘れねぇ」 苦々しく玖雀が合わせた手を下ろし、里山の紅葉を眺めた。 因果の糸とは、実に不思議なものだ……大角鹿の一件がなければ、佐和野村まで来たかどうか。そうなると老翁や『剛の鬼』との因縁もなく、友との関わり方も違っていたのかもしれないと……そう、つくづく思う。 後悔を、無念を拭うかの如く、自らを鍛え直してきた一年を……改めて玖雀は振り返り。 「俺は今ここで、再度誓う」 長く手を合わせていた千歳が顔を上げ、静かに口を開いた。 「決して立ち止まらず、折れず。人々を守るという誓いを、ここで立てよう。それが、小斉殿への本当の弔いになると思う」 「ああ、そうだな」 同意したキースも村人の墓と向き合えば、他の者達もそれに倣い。 心安らかな眠りを願う祈りと誓いの沈黙に、墓地はしばし包まれる。 静寂の中、祈る者達は風に混ざって遠く微かな銃声を耳にしたような……そんな気がした。 ●山燃ゆる陰で 村を囲む里山は錦に覆われ、紅葉狩りに訪れた開拓者達が森を散策する。 その賑いより離れ、月夜見空尊は紅葉に見失った小さな花を探していた。 微かな花の香を辿れば、黄や赤の狭間で木葉咲姫が白い冬の桜を見上げている。 「ぬしは……桜に、誰を見る……?」 振り向かぬと承知しながらも、寂しげな背に空尊が声をかければ。 「貴方には、関係のない、ことです……」 小さな花を見つめたまま返される、硬い言葉。 寒桜は春の桜と違い、氷雨が降ろうと雪が積もろうと懸命に咲き続けるのに。どうして人の命は、時に花より儚く散ってしまうのか。 (私が近付かなければ、きっと『あの人』は命を失わなかった) 亡き面影の記憶を辿るだけで、咲姫の胸はひたすら痛む……痛みしか、ない。 曇る横顔に空尊が目を伏せ、短い呟きを落とした。 「苦しめているのは……桜か……我、か」 この呟きが届けば、此方を見てくれるのだろうか……と。 しかし修羅の少女は緩やかに、『人の子の男』へ銀糸の髪を左右に揺らす。 「私が、悪いのです。全て、私が……。なのに……貴方は何故、私の隣にいるのでしょうか?」 「我は……ぬしの安らぐ場で、ありたい……」 「……貴方はどうして、そこまで、私を……?」 「悲しみも、苦しみも……全てから、ぬしを護る事を望む故。そして、願わくば……ぬしの隣にいる事を……」 ただ空尊は安らかな笑みを願うも、耳を塞いで咲姫が先を拒んだ。 「私が隣に居る事で、貴方を傷つけるかもしれない……傷つく姿は、見たくありません。だから……これ以上、私に近づかないで下さい……」 言い残し、身を翻して彼女は走り去る。 どうか……この感情を認める前に、どうか貴方から離れて下さいと、願いながら。 残された空尊は鮮やかな色彩の中で影の如く佇み、伸ばしかけた手を降ろした。 例え細い腕を強引に掴んでも、手折れれば儚い花は散ってしまうだろうから――。 鮮やかな赤の中、天野白露丸は独り立ち尽くしていた。 ぐるぐると色彩は巡り、焦げる匂いが鼻をつく。紅蓮の炎は囲んで燃え、木が爆ぜる音に混ざって彼女の名を呼ぶ幼い少年の声が、遠く……遠くより……。 「……おい、白!?」 力強い手が肩を掴み、揺さぶった。 「大丈夫か?」 顔を覗き込む一之瀬 戦を、じっと白露丸は見詰める。遅れて思考が追いつき、案じる相手を思い出し、潜めていた息を小さく吐き出した。 「……戦、殿……?」 細い声に安堵したものの、用心深く戦は声を落とす。 「此の山にある沢、初夏には蛍が居るんだってよ。んで、其の蛍火に故人を見るってぇ噂があんだと」 彼女の反応に興味があった戦だが、考えれば晩秋に蛍など出よう筈もない。それでも白露丸が何かを見たなら、惑わされたのなら……携えた朱槍「紅血」を握る手に力がこもり、人ならぬ存在の気配を窺う。 間違いだった。白露丸が赤を嫌う事も、それが何らかの心の傷があっての事だとも、分かっていたのに。 ――だからこそ向き合わせて、救いたい。 そんな己の思い上がりに、唾棄した。 「いや、少し目眩を起こしただけだ……すまない」 血の気を失った顔色が蒼白となっていても、白露丸は詫びを口にする。 「何故だろう……今、目の前にいたのが戦殿で、安心した」 「……そうか」 微かな笑みに、緊張を解いた戦もつられて微笑んだ。 木漏れ日のせいか、向けられた彼の微笑が眩しく思え、心配をかけまいと白露丸は未だおぼつかない足取りで歩き始める。 「掴まれ、白」 言うが早いか戦が手を結び、包み込む手から伝わる心地さに白露丸はふと涙を覚えた。 (この人の隣にいたい……傍にいて欲しいと、願ってしまう……) しかし口には出さず、代わりに繋いだ手をきゅっと握り返す。 「山裾の寒桜を見るか。あっちのが、きっとお前に似合う」 振り払うように戦が誘い、短く「ごめん」と付け加えた。 その呟きに込められた思いは、分からないが。 (戦殿、きっと……私は貴方が……) 今は伝える事の出来ない感情を白露丸もまた胸に秘し、燃えるような紅葉の風景に背を向ける。 「去年と相変わらず……ここは、綺麗やね」 ふらりと散策する紫焔遊羽が、鮮やかな紅葉と控え目に咲く寒桜に目を細めた。 彼女を支える腕の暖かさや頼もしさもまた変わらず、隣でパニージェが穏やかに頷く。 「そうだな、あの時も二人でこんな風に歩いたか……上ばかりを見ず、足元にも気をつけてな」 「うん、おおきに」 礼を言いながら、きゅっと彼の袖を握った。 心の内を知ってか知らずか、パニージェは手を差し伸べてくれるが。 ――えぇ加減、ゆぅの我儘でぱにさんを独占するんも、やめなあかんな……。 あれから一年……奇しくも、同じ場所で。 (此処でゆぅは我儘を言わせてもらって……それから、いっぱい優しいしてもろた。迷惑かけへん為に、ちゃんと……言わなあかん) 相手を思うのなら尚更、いつまでも寄り添っていたい暖かさと優しさへ甘え続ける訳にはいかない、と。 そう、彼女は心の中で決めていた。 「ぱにさん……覚えとる? 去年、この村でゆぅが言うた言葉や」 「……ああ」 思い返すような、短い沈黙の後の返事。 いつかの様に逃げ出したくなる弱気を抱きながら、支える腕にかけた指を離す。 「欲が、出たんや……最後の我儘やから……」 名残惜しくても、答えを出す時間の重荷になりたくなかった。飾らず、真っ直ぐな本心が欲しかった。 だから今まで支えてくれた長身の騎士と向かい合い、覚悟と共に秘めていた思いを遊羽は紡ぐ。 「ぱにさんの事……お慕いしとります。 ゆぅが死ぬ、その時まで……傍らに置いてくれやせんやろか……?」 振り絞るような声に、知らずと握った拳は小さく震え。 ――あかん……最後まで、絶対に泣いたらあかん。ここで泣くは卑怯やから。 にじむ視界に、決断を鈍らせる涙がこぼれぬよう押し留める。 「もし、ぱにさんが無理と言うなれば……二度とゆぅは、ぱにさんの前には現れへんから……」 その覚悟を、静かにパニージェは見つめていた。 愛しさを重ねながら、変わらない時間が続く気もしたが……それは一年前に告げられた思いへの甘え、だったのかもしれない。 「俺は、独りで生きていれば良いと思っていた。安息など、日の落ちる向こうへ置いてきた心算で居た。だが……」 口にしかけた言葉を切り、パニージェは微かに頭を振った。 本心を隠し、自らを偽ってきた全てを振り払うように――もう、迷いはないのだから。 躊躇や過去への自責といった思いの中から、伝えるべき言葉を手繰り寄せる。 「故郷を捨て、名を捨て、生きるままに辿り着いた此処で。 お前と……貴女と出会って、俺は変われた。 貴女と、一緒に居たいと、そう思えるようになった」 胸焦がす喪失への怖れや躊躇いと決別し、叶えてやりたいと願うささやかな望みの為に。 「……返事を待たせて、済まない。俺の我侭ばかりで、済まない。 これからも、我侭が多いかもしれない……だけど」 今まで押し殺してきた言葉を、誓いを込めて告げる。 「愛している、遊羽。一緒に居てくれないか?」 堪えていた涙が、不意に紫瞳より零れ落ちた。 一気に溢れ出した感情を抑え切れず、頬をつたう雫を彼は指でそっと拭い。 言葉より先に、別離を覚悟した温もりへ遊羽が飛び込んだ。 咄嗟に足元を案じたパニージェだが華奢な身体を受け止め、柔らかな黒髪を撫でる。 二人を見下ろす紅葉は、ざわざわと風に揺れていた。 ●宴賑やかに 「祖国と違う色、空気。紅葉も寒桜も、ほんの一時……いつか散る、だからこそ美しい。人も自然も永遠などないからこそ、一時を生きる……そうだよな」 誰に語る訳でもなく、山の彩りを肴にエリアス・スヴァルドは手酌で酒杯を傾けていた。 「そういえば、近くに沢があるそうだな。蛍の明かりに、死んだ者の幻影を見るとか……」 「それは見る者次第、それに晩秋は蛍も飛ばないよ」 葡萄酒を置きながらからすが説明すれば、落胆とも安堵とも取れぬ息をエリアスは深々と吐く。 「そうか……見る事は、出来ないか」 「もしも蛍や幻影を見るなら、それはアヤカシの仕業だね」 淡々とからすは茶を啜り、眉根を寄せたエリアスが複雑な表情で杯に視線を落とした。 「この賑わいが去った後、余計に来る冬に淋しさも募るかもしれないけど。明けない夜は無くて、春はまた必ずやって来る。きっと、春はすぐに来るよ」 それとない慰めなのか、偶然か。山の幸に感謝をしつつ、葛籠は野菜の煮物や焼き物を美味しそうに口へ運び。それぞれに紅葉狩りを楽しむ様子をからすは眺め、合間に鍋の味付けをする。 「そうか、小斉の爺様は逝っちまったのか。俺より長生きしそうな雰囲気すらしてたんだがなぁ」 ひと息に極辛純米酒を煽った喪越が、「ぷはぁ」と酒臭い息を豪勢に撒き散らした。 「しかし討ち死にたぁ豪気なもんだ。俺なんかじゃ一生敵いそうもねぇな。とまれ、ここにやって来た以上、する事は一つしかあんめぇ」 「なんだ。また、馬鹿をやるのか」 からりと仄は笑いながら、空いた喪越の杯へ酒を足してやる。 「馬鹿とは失敬なっ。飲んで! 騒いで! ダメな大人として、将来有望な若人達の反面教師となるのだ!! クーッ、我ながら痺れる自己犠牲精神!」 酒杯片手に拳を握り、熱弁を振るい、気炎を揚げて酒を干す喪越を、どこか冷静な目でゼロの子供達が眺めたりするが。 「折角、綺麗に花が咲いてるんだ。これを眺めるだけなんて味気無ぇ。肴には美人の艶姿もあればなお嬉うわー、なにをするー」 胡坐をかいて論ずる喪越の上から、ひらひらと紅葉が舞ったかと思うと、ソレはあっという間に雪崩になった。 「小春ちゃんとゼロさんちの十二人の子供さんと、佐和野村での泥んこ遊びや蛍のお話しをしながら、一緒に焼き芋たべるですの〜」 茣蓙の端で、逆さまにした編み籠の底を叩くケロリーナが、拾い集めた落ち葉に視線を落とす。 「あら、何か埋まっているですの〜」 「そのまま埋めとけ、煮ても焼いても喰えねぇからな。焚き火なら、『火種』で熾してやるぞ」 落ち葉の山で埋もれた喪越に仄が放笑し、集めておいた柴に火を点けた。 「しかし、なんかちっこいのがちょろちょろと……いつの間に子持ちになった?」 「隠し子などでは御座いませぬ。ちょっとした、奇妙な縁の末で」 からかう仄に乙矢は困惑気味に苦笑い、胡蝶が貰ってきた弁当を分けてもらう小春やサラに目を細める。 「パイの残りもあるから、食べられるなら食べてちょうだい」 「……うん」 「もふ〜」 「ふふ、ご馳走ですね」 笑う乙矢を胡蝶はちらと横目に見てから、落葉を眺め。 乙矢の弓や小斉老人……力及ばず、届かなかったものを思えば、自省の念は絶えないが。 「今年の残りも、僅かだもの」 穏やかな年越しを迎えられればと、人知れず胡蝶は気を入れ直した。 「甘酒に緑茶を持って来たので、皆さんもよければどうぞ〜♪」 用意を終えたリーディアが声をかけ、子供達が湯飲みを手渡す。 「この機会にリーディア様とゼロ様の馴れ初めや、黎阿様の旦那様の事など、ぜひ伺いたいですわ」 「うちの旦那? 寡黙な割りにストレートなのよね……でも、それが……うふふ♪」 この先ははばかられるといった風に、黎阿は袖で口元を隠して誤魔化し。 「お二人とも、とても仲睦まじいですよね。せっかくの機会ですから、なだちさんの旦那さんの事も聞きたいのですよ」 「私の……惚気、ですか」 リーディアが水を向ければ、ぽっとなだちが頬を染める。 何やら『妻友の会』と称した妻三人は、惚気話に花を咲かせていた。 「旦那さまったら、この前ようやくお腹を触ってくれたのです♪ 双子さんもやっと触ったかとばかりに、良い蹴りをかましてくれました〜♪」 「まぁ、それはそれは……」 「良かったわね、リーディア」 「ゼロおじさま〜、えいですの〜っ」 会話に紛れて耳に届く惚気話が照れくさいのか、宴席の隅から子供達に注意を払うゼロにケロリーナが抱きつく。 「そうですの! パパになるってどんな気持ちですの〜?」 目をキラキラさせながら訊ねれば、むぅと唸ったゼロは少女の頭をわしゃわしゃ撫でた。 「さて、頃合いかな。特製鍋の出来上がりだ」 おたまを手にからすが声をかけ、味見を手伝ったキースは少し辛そうに口元を手で押さえる。 「唐辛子鍋か、温まりそうだな。箸休めではないが、気分だけでも鬼除けになればと持ってきたんで、こいつも納めておこう」 折角だからと、持ってきた沢庵に節分豆を肴に加えた。 「お花見といったら、これだよね。ちゃんと、希儀産の白ワイン用意しておいたんだぞ……玖雀も一緒にどう?」 「有難いな。遠慮なくいただこう」 ふしぎが希儀の土産を取り出せば玖雀は半身を乗り出し、静かな笑みと共に千歳はやり取りを見守る。 「いい紅葉狩りに、お花見ね。はい、どうぞ」 取り分けた皿を弥生から渡され、ふっと柚乃は寒桜を仰いだ。 「鍋を囲んで、心も体もあったか……三年前も、そうだったよね。あの時は小斉のお爺さんが一緒で。禅さんやサラちゃんも」 懐かしさを覚え、精霊の記憶を辿ろうとトネリコの杖を手にした柚乃だったが。 「誰かが憶えている限り、ヒトの中に生き続ける。いつまでも、死を哀しんではならぬよ」 ふと聞こえたからすの一言に、思い留まる。 「今年も……綺麗に咲いてくれて、ありがとう」 柚乃は横笛「早春」を取り出し、感謝の音を桜へ奏でた。 杯を手に蒼羅はじっと耳を傾け、調べに誘われた黎阿が扇「精霊」を手に立ち上がり。 「過ぎし日を想い、吾が子を抱く明日に思いを馳せよう」 詠いつつ、舞を一指し披露する。 「今日の席は楽しかったかね?小斉殿」 用意した空の朱盃に酒を注ぎ、空へからすが問うた……また来るよ、と再訪を約するのを忘れずに。 「どれどれ。爺さんにも一献あげとかなきゃ、化けて出てきちまうな」 その隣に喪越も酒を満たした杯を置き、手を合わせる。 「まんまんちゃ、と!」 「さて、酒は飲み過ぎていないかい。特製の薬草茶を用意してあるから」 からすの意味深な笑みに危機を察したか、ぷるぷると喪越は全力で頭を振った。 「今日はいい日だったな……お前と過ごす緩やかな時間は、俺に安らぎをくれる」 緩やかなひと時、友へ語りかける玖雀の肩に、こつんと僅かな重みがかかった。 「気を張っていたからか、少し疲れた。うたた寝させてくれると嬉しい」 呟く千歳は、酔いが回ったらしい。 「来年も……墓参りに来るとしよう。俺は、この村が好きなんだ。小斉殿と、同じ様に」 「ああ。小斉翁の愛したこの村に、またお前と来たいものだ。その時、俺もお前と肩を並べるのに恥かしくないよう、精進しねぇとだな」 まどろみに届くか分からぬが小さく玖雀も返し、夕焼け空へ酒杯を掲げた。 |