死者の行列

マスター名:茨木汀

|

|

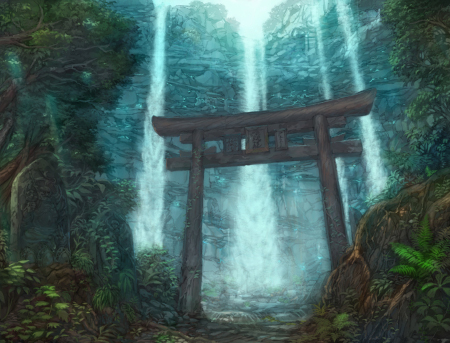

| ■オープニング本文 ● 澪は地面に埋め込まれた石の板に指を触れた。朝露に濡れた、つめたく滑らかな感触だけが返ってくる。 「鈴音……」 彼女が死んで、一年以上が経った。記憶はどんどん曖昧になっているのに、悲しみはひとつも癒えはしない。時間が解決するなんて言葉、嘘だ。 このまま地面にとけて消えてしまいたい。大地に飲み込まれて、肉は腐り蛆に食われて大地に還っていきたい。そうすればどこか深いところで、もう鈴音の形を失った、鈴音を構成していた破片と交じり合って安心できるのではないだろうか。土の下で人間の形を失って蛆に食われて大地の中で。そうでなくても自分という自我や意識を失ってしまえば、こんなにつらいばかりではないだろうに。でもそうしたら、誰が鈴音を覚えていてくれるのだろう。誰も彼も鈴音のいない日常に慣れて、順応して、まるで鈴音がいなくても平気に過ごしていってしまう。そんなのは嫌だ。だって、それじゃあ鈴音はなんのためにここにいたのだろう。いなくなってもどうにかなるような人だったとでもいうのだろうか。あの鈴音が。ありえない。 ありえない。澪にとって、鈴音は世界のすべてだったのに。 「鈴音、行ってくるね。待っててね」 ゆっくりと指先を離す。名残惜しさを振り払って立ち上がった。 生きているのだから、働かなくてはいけない。いつまでも孤児院にはいられない。 それでも、いつでも、どこにいても、鈴音のことを考えていることはできる。幸せな人生ではないかもしれないけれど、澪はそれでよかった。 鈴音のことを悼みながら、生きて死のうと、そう、思っている。 ● 河野忌矢はその日、自警団として染否奥都城(おくつき)の監視任務にあたっていた。染否の奥都城は神社の管轄下にあった墓地で、今は自警団の手に渡っていた。自殺者が多く、住人の多くは本質的に根暗で、いろいろ事情をかかえてこの地に流れ着かなければならなかった者も数知れない町。そんな土地の墓地は瘴気を引き寄せやすい。 忌矢が子供のころにはまだここには巫女の一族がいて、奥都城を浄化して回っていたものだが……今はいないのだ。 ふと、足をとめる。 「……稲城サン」 それは個別の墓石もなく、大きな一枚板の石に小さな字で名前と生没年だけが彫られた墓だった。身寄りもなく、生前墓も買わずに死んだ人間はこうして葬られる。 ――兄さん。いえ、『護』の河野忌矢。鞘師稲城が首を吊りました。遺書もここに。遺体の確認と処理をお願いします。 彼は弟の患者であったが、治らぬと知って首を吊ったという。この町では珍しくない話だった。 昔ここにいた巫女たちの真似をして榊を捧げる。この程度で瘴気が払えるわけもないが。 「そろそろ……だろうな」 稲城が葬られるすこし前、数名の死者が起き上がった。数が少なく、自警団だけで片付けている。だからそろそろだろう。たまに町に寄った巫女や武僧、吟遊詩人に瘴気の除去を依頼するが、それは永続的な効果を約束するものではない。 物思いに耽っていると、ひとつの気配が近づいてくる。監視任務は二人一組。鳶色の髪の同僚だ。 「片付け、終わりました」 「ご苦労さん。悪ぃ、サボってた」 「……わかります。よく」 彼は榊を捧げようとして、忌矢の手にまだ残った枝に気づいた。 「河野家のですか」 「暮谷とか、そいつらのもな。あそこはもう、誰も参りにゃ来ねぇし」 暮谷は墓石に名前すら刻んでいない。そういう人々だった。染否にはやはり、そんな人間は珍しくない。そうして見捨てられた墓を、仕事ついでに参るのは習性にも近かった。 あの巫女の一族がそうしていたように、榊を供えてまわる。一般人である忌矢には形だけ真似するしかない。そして死体が起きたら数限りなく矢を射ち込んでどうにか殺しなおす。できることは、それだけだ。 (それだけだ。だが、それくらいはできる) できないことなど誰からも期待されてはいない。ないものねだりは感情の浪費だ。思い煩っても何にもならない。 だから、できることを確実にこなさなければいけない。そう、思う。 ● 河野深喜は薬師である。この日は孤児院の子供に、採取や処理を仕込んでいた。 「河野先生、これ、ヨモギにしたら変なんですけど……」 「よく聞いてくれました。毒草です。間違えないでくださいね」 「うえっ」 「……夏に花が咲いていればすぐわかる、から。だから、夏のうちにどこに生えているのか覚えておくの」 澪が小さく補足した。順調に育ってくれているようで、深喜としては嬉しい。決して澪は熱心ではないが、まじめなので教えれば覚えてくれる。死者に心とらわれたままの少女だけれど――。 ひとりの鞘師を思い出した。鞘師稲城。冬に深喜が自殺をゆるしてしまった患者。兄は今日、墓にいるのだろう。 自分のせいだ、と思うのは思い上がりというものだった。染否の人間は死の理由を他人に求めることはないだろう。だから自己嫌悪さえできはしない。稲城はそれを選んだのだと受け入れなくては。そうしなくては、いけない。 (匂霞はまだ帰ってこない) 稲城と親しかった彼女に、稲城が死んだことを、預かった刀の行方を、話さなくてはいけない。 きちんと告げられるだろうか。 (匂霞。どうかまだ、帰らないで) 誠実に伝えたいからもう少しだけ心を整理する時間がほしいと、そう、思わずにはいられない。 ● その気配に気づいたのは、無論日ごろから警戒しているからだった。もこりと地面が隆起し、中から腐った腕がのびあがる。 「伝令行け!」 同僚は一目散に駆け出した。忌矢も最寄の物見櫓に駆け上り、警鐘を鳴らして弓を構える。 「いつかはこうなると思ってたがよ……!」 墓のあちこちから、ぼこり、もこりと起き上がる『彼ら』。白い骨が天へと伸びる。その墓石を確認した。最悪だ。 (志体の死体って、駄洒落考え付く程度の余裕はあンのか、俺) 念入りに浄化していたのに――厄介な。 おびただしい数の死者たち。肉のある者も既に白くなった者も、みな起き出していた。 ● アヤカシ発生の警鐘に、深喜は顔をしかめて子供たちを引率した。そのあとを追いながら、澪は考える。 (あの鐘は奥都城の方だった) もし『そういうこと』が起こり、そして―― その波紋が郊外まで及ぶのなら。 (鈴音に会えるかもしれない) 孤児院の裏に眠る友人は、もうきっと骨だけになっている。だから起きてきたとしても、どの墓から起きたのかわからなければ、どれが鈴音なのかわからなくなってしまう。 そんなのはひどい。この上遺骨までどれだかわからなくなるなんて。 (そんなの絶対、ゆるせない) 森を出て、町に入る。そっと深喜たちから離れ、澪は郊外を目指した。 (鈴音。待っていて。待っていて、鈴音……!) ● そのときあなたはそこにいた。 警鐘響くその町に、いた。 |

| ■参加者一覧 15歳・女・騎 18歳・男・サ 11歳・女・砂 23歳・女・砲 18歳・男・武 18歳・女・サ |

| ■リプレイ本文 ●警鐘 籠に摘んだ野草をおろして、カチェ・ロール(ib6605)はそうっとたぬき小屋のそばに腰をおろした。中を覗こうとして、警鐘。 「な、何事ですか!」 びっくりして飛び退く。小屋の中でがんごんごん、と頭をぶつ音が聞こえた。そしてまた静かになる。 「音はあっちからですね。確かあっちは…お墓の有る方角です」 鐘の音に、マルカ・アルフォレスタ(ib4596)はティーカップをソーサーに戻して立ち上がった。 「どこで鳴っているのですか?」 「奥都城です。このまま西の森沿いに南下すれば着きます…マルカちゃん」 「行ってまいりますわ。綴様はお早く避難を」 「ここには志体を持つ氏族がいたんです。二十年くらい前に…滅んだのですが…」 気をつけて、と綴は言った。 ゼス=M=ヘロージオ(ib8732)は梢の向こうの空を見上げた。鐘が響いている。激しく、重く、繰り返し幾度か。 「これは…どこからだ?」 少しだけ躊躇い、南へ進路を変える。 ――食い止めることができたなら、孤児院もまた守られるだろう。 ●深喜 避難する人々の中で、匂坂 尚哉(ib5766)は周囲を見回していた。その中に見知った赤毛を見つける。元気そうだ。 「ゆっくり話してぇとこなんだけど、これ何?」 「避難警報です。方角から奥都城、おそらくまた死者が目覚めたのでしょう。…あの鳴らし方は『必要なら町も捨てろ』ですね」 そのわりに冷静な避難っぷりだ。 「んじゃ、俺そっち行ってくるよ。 話は後でな」 ふと、ぞろぞろついて走る子供たちを見た。 「所でにーちゃん、寺子屋の先生か何かしてんのか?」 「孤児院や貧困層の子供たちです。採取の仕事を教えに」 「取り敢えずいねぇ奴居ないか?」 「…! 澪!」 ひとり、足らなかった。 鬼嗚姫(ib9920)が音のほうへ走っていると、見知った顔がやってくる。尚哉だ。 「あら…」 「あ、あん時の」 「どこへ…?」 「教会の孤児院。行っちまった子がいるらしいって、深喜のにーちゃんが」 「そう…、なら、御一緒に…」 二人は長屋の並ぶ町並みを抜け、屋敷の立ち並ぶ郊外へと踏み込んだ。 行脚ながらに旅の中、弥十花緑(ib9750)は空を仰ぐ。 (あの方角にあるのは――たしか…) すぐに向かうべきだ。けれど。 ――森と墓地。 北西の空を見た。澪。 (…彼女は) 哲史は自制できるだろう、けれど澪は。澪はまだ、きっと。 (一縷に縋り骸に会おうとするのだろうか。 噂に頼り死者の姿を追って雪山に入った俺と同じく) 何処に居るかも知らず、ただ妄執に過ぎないというのに。それでも追う。追ってしまう。探して見つけようと躍起になってそんな自分をあとになってあざ笑うばかりだと、わかっていても。 途中、深喜に会った。澪を探しに尚哉が向かったこと、そして哲史は去名大和へ働きに出たことを聞く。 「…では、行って参ります。お気をつけて」 心置きなく、奥都城へ。 ●緒戦 森の際を伝って真っ先に奥都城周辺の危険区域に入ったのは一番近いところにいたカチェだった。森と町の境に五体、待ち構えている。 「あれは、狂骨ですね。やっぱり、アヤカシが出たみたいです」 シャムシールを引き抜いた。錆びた小太刀や枝きれなどを骨ばかりの手が構える。 先手を取ったのはカチェ。大きく踏み込み間合いを詰めて、手近な一体を切り伏せた。反撃の一太刀を横っ飛びにかわす。続けて残る四体が繰り出す斬撃を後ろ飛びに、上体を倒して、右足を軸に反転し、足払いを軽くステップを踏むようにしてかわした。 先ほどの一体を切り伏せると、あっというまに音を立てて地面に崩れる。勢いを殺さずさらに踏み込んで、それの斜め後ろにいたもう一体を薙ぎ払った。 (死んだ後にアヤカシになりたい人なんて、殆ど居ない筈です。 まして、誰かを傷付けようとするなんてもってのほかです) 眠らせる。一刻も早く、もう一度。 「死者の眠りを妨げて、尊厳を傷付けるアヤカシは、絶対に許しません」 町中から奥都城へと向かった花緑は、深喜によく似た青年が屋根伝いに駆けて来るのを見つけた。時折立ち止まり、弓を後方へ射る。 「加勢します」 断り垣根を伝って屋根に飛び乗った。道の向こうに白骨の群れ。 「狭い道選べ! 志体混じってるぞ!」 助かる、の一言さえ省略しての助言に手近な道へ降りて迎撃する。当の忌矢は遠方からの矢をやりすごし、さらに下がった。 花緑は目の前の狂骨を錫杖で殴りつける。錫杖では攻撃力不足。まともに入っても、二発は殴らないと倒れてくれない。 「一本右の道から敵進行中、囲まれねぇよう後退しながら応戦してくれ」 「――わかりました」 ●救出 「古くてぼろくてでかい屋敷…あれだ」 尚哉は門をくぐる間も惜しんで塀を飛び越え、着地する。澪が建物の向こうから回ってくるのと、地面が盛り上がるのは同時だった。 白い骨。死装束。大人らしき身長、女性や男性、あるいは子供。 (死者が…甦った…。 そう…この、死の香りは…貴方達なのね…?) 可哀想、と鬼嗚姫は思った。一度眠ったのに目覚めてしまうなんて、可哀想。 「鈴音!」 澪が叫んだ。駆け寄って手を伸ばす。 鈴音は手にしたナイフをまっすぐ澪へ振り下ろした。 飛び散る鮮血。金属音。 途中の狂骨すべてを無視して飛び込んだ尚哉の伸ばした切っ先が、ナイフの腹を叩いて軌道をずらしていた。そのまま横薙ぎに狂骨を切り倒す。あっけないほど簡単に、それは乾いた音を立てて地面に散らばりただの骨となった。 「鈴音っ」 座り込もうとした身体を担ぎ上げて走り出す。教会を回り込んで外へ。 「放して、放してよ! 鈴音がっ」 「恨みも辛みも後で聞いてやるから! 今はとにかく、生きろ!」 「鈴音っ、嫌、嫌だ、鈴音!!」 肩から流れる血が飛び散って目に入った。出血が多い。 「ごめん」 布で口を塞ぎ、軽く傷口を縛る。 膝が胸を蹴り、腕が背中を叩いたけれど、尚哉は澪を放さなかった。 ●交戦 (早く…眠らせて、あげないと…) 囲まれた中で大鎌を振るう。一番上の兄や姉も、蘇ったろうか。ここにいれば。 (でも…でもね…大丈夫…。 きおが、また…また…殺してあげるから…) 骨が崩れる。ただのモノへと戻る。うっとりと青い虹彩が柔らかくとろける。この手には力がある。 (…悪いのは…兄様と、姉様よ…? …だって…兄様を…殺そうと、するから…。兄様の…お邪魔を…するから…。 きおは…いらない子…ずぅっと前から…居ない子…。 だから…きおは…きおの全部は…兄様に使うのよ…) この手には力がある。 (…きおは、兄様の為に…鬼になるの…) 足が何かを蹴った。白い骨だった。 (澪…だったかしら…? 可哀想な、子…きお…可哀想な子は好きよ…? …皆…自分が、一番可哀想…。 誰が死んだ…とか…関係ないの…。 皆…可哀想な自分が…好きなの…。貴女も…きおも…。 ね…? そこは…苦しいわよね…? でも…とても…静かで落ち着く…ぬるま湯のよう…) 自分のことばかり見ている、自分のことにばかり気をとられている――自分の感情が一番大事。 そんな自分を知りながら、それでも他の生き方を選べない。選ばない。選びたくない。 そんなの、ありえない。 自警団を引き連れて戻る鳶武と、マルカは合流した。手短に状況を聞く。 「残留した自警団が敵位置を把握しているはずです。目立つ赤毛なのですぐおわかりかと」 (忌矢様に何かあれば綴様も悲しまれる。急がなくては!) 垣根を飛び越え先行する。やがて屋根の上に赤毛が見えた。三本こちらの通りにも狂骨の一団が待ち構えている。 ふと両親の顔が浮かんだ。胸の中に奔流のような感情。討てるだろうか、もしこれが両親なら。 (例えどんな形でも、もう一度会いたい) 彼らの近親者も同じだろうか。解らない、解らない。 答えなんてどこにも。 (それでもわたくしは討たねばならない) 騎士の責任、貴族の義務、両親の教育、少女の自制。 ――両親の残してくれた誇りを穢す訳にはいかない。 (例え憎まれても、恨まれても) 使い慣れた槍はしっくりと手に馴染んでいた。誇りと決意を湛えて煌く瞳の赤さ。 槍の穂先は鋭く正確に骨の継ぎ目を穿ち、ただ一振りで屠った。 森側から奥都城へ近づいたゼスは、情報のないままカチェと合流していた。弾を込め、構えるとわずかに力が増したのを感じる。カチェの戦陣だ。 「もうすぐカチェは離脱しないといけません。無理して死んじゃったら向こうの手駒ですから。その前にできるだけ倒します」 「そうか。わかった」 その言葉通り、カチェはさらに十二体を骨へ戻したのち戦線を離脱し、戦うかわりに後方に敵がいないことを確認。また、自警団の戦線展開位置を確認しゼスの合流に協力した。 ●混戦 その人に、見覚えがあった。ふくれ、腐れ、肉は削げ落ちていたけれど。 稲城。 殴りつけ、傷つけた。骨だけの彼らより頑丈だった。殴り、殴り、殴り、殴る。 「その身体、返し」 未だ何を護れると言えた身ではなく、取りこぼすものばかりだ。 (それでも瘴気などに、彼らの身を奪わせさせてはいけない。 あの人も、許さないはずだから) 土のにおい、死のにおい、口早に唱えた真言と活性化した精霊力と癒えた傷の跡。 揺り起こされた感情を後に放り、振り向かずに錫杖を振り下ろした。 それに気づいたのはたまたまだった。狂骨のふりをしているが、一撃受けては他の狂骨に混じり、隠れ、全然違う方角からまた薙刀で襲ってくる。奇妙に、しかし執拗に花緑を狙って。花緑だけを。 武器を掲げて瞑目する。こう、と赤く赤く炎が燃え盛りそれを呑み込んだ。 確かなダメージ。しかし倒れない。やはり。 「屍鬼や」 合流し、そばで応戦していたマルカがはっと顔を上げる。決意が赤くきらめいた。 「我がアルフォレスタ家の銘と誇りにかけて、貴方を滅します!」 誓いの言葉を聞きながら、それは自分の身体を瘴気で包み、傷跡をみるみる修復していく。花緑はもう一体に護法鬼童を叩き込んだ。二撃。ぎりぎり耐えた。 マルカが誓いを終え、それに槍を突き立てる瞬間、別のそれが他の狂骨をその射線上に突き飛ばす。有り余った攻撃力を受けてあっけなくその狂骨は散った。 それは身を翻し、逃走する。 「させませんわ!」 追おうとしたマルカの前にもう一体が立ちふさがった。懐にとびこんで心臓を貫く。逆に短刀を深々と腹部に突き立てられ、肩を押されて突き飛ばされる。短刀を抜き捨てて追おうと踏み込む。足元から瘴気があふれ、足や腕に絡みついた。 逃げていく。追う花緑に何か投げるもう一体。針だ。腕に刺さり、消える。体が痺れた。動きが鈍る。 ――逃げられた。 花緑は戦線離脱を告げた。 「すいません。もう練力もこれきりで」 「いえ。治療、ありがとうございましたわ」 未強化の梅干で回復するのは生命力だけだ。それでも自警団のそばに控え、いざというときに備える。 ゼスとカチェ、そして尚哉が合流したのはその直後だった。 ●乱戦 一本の通りをマルカが押さえていたのを見て、尚哉は別の通りを攻略しにかかった。 敵の終わりは見えている。敵後方からぐるりと回ってきたゼスにはそれがわかっているが、けれどその終わりが簡単にはやってこないこともまたわかっていた。多すぎる。 ゼスは陣頭指揮を執っている赤毛に声をかけた。 「協力を願いたい。 守りたいのならば無駄口を叩く暇は無いが、どうするかはお前達に任せる」 「内容による」 「狂骨を優先、次点で屍人の攻撃を頼みたい」 「命中率ががたっと落ちるぜ。補う作戦は」 「…ないな」 その分屍人のほうが頑丈で、平均すれば討伐ペースは大差ないだろう。だが偏りが出る。安定して倒せる屍人のほうが士気の維持に都合がいい。 敵を撃つ間に忌矢と軽く情報交換した。 「屍鬼か…」 ただ、外見が狂骨と同じのようだった。 「二十年前なら見分けついたろうが、さすがに今は骨だけだ」 「カチェもできるだけ注意して見てみます」 「意図的に狂骨に紛れておるようです。気、つけてください」 観察できるよう、二人は自警団の右翼と左翼へ散った。そのしばらくあとだった。 とん、と忌矢の脇にいた男の頭に黒い矢が突き立つ。男が屍人として動き出すより早く、周囲にいた自警団は集中砲火を浴びせた。 「矢の方向から二時の方向と推測」 「戦線下げるぞ!」 鳶武が観察し、忌矢が怒鳴った。 ――不動であれ。 案外、似ているのかもしれなかった。躊躇わない、戸惑わない、最優先事項を間違わない。 戦場の意味を履き違えない。 「目くらましを撃つ。その隙に後退しろ」 練力を込めて鳶武が指示した方向に撃つ。まばゆい光が炸裂した。 「後退!」 ――そのとき鳶武は忌矢を突き飛ばし、かわりに胸へ黒い矢を受けた。 抜刀した忌矢が鳶武を斬る。彼女は、ゼロ距離でその脳天を撃ち抜いた。 ●作戦 荒い呼吸を繰り返し、鬼嗚姫は傷だらけの身体をどこかの屋敷の塀にもたれさせた。 (まだ…戦えるわ…。 きおは…まだ、戦える…) まだ。まだ、まだ折れていない。今はまだ立っていられる。 曲がり角に潜み、通り過ぎようとした骨の頭を切り落とした。 ●終戦 磨耗し、追い詰め、追い詰められ――尚哉達は何度か屍鬼と思しきものと交戦した。けれど決定打を与える前に逃げられ、狂骨が数えるほどになったころにはもうどこにもいなかった。最後の一体を切りふせ、尚哉は剣を払う。 苦戦したのは被ダメージを減らす工夫、練力の配分、与ダメージを調整し少ない手数で倒す工夫、などをしなかったためだろう。一言で言うのならロスが多かった。逃げられたのは、逃走対策をしなかったためやむをえない。 カチェの報告では、屍鬼は南の森奥に姿を消したようだった。 「とりあえずお疲れ。この程度の犠牲で済んだのはあんたらが居合わせてくれたからだ。助かった」 死者十八名。重傷者三十五名。それが染否自警団の被害だった。 マルカはただ黙って、無数の屍に哀悼の儀を捧げる。カチェと花緑は怪我をおして探索に出、深喜は連れ出されて手当てに奔走していた。視線で挨拶を交わす程度の時間しかとれなかったため、諦めて澪を探す。 澪は教会裏に座り込んでいた。無数の骨の中。 尚哉の足音に気づいて、耳を塞ぐ。 ――もしここで、命は尊いとか、なぜ澪を助けたのかという――そういった正論や自分の都合で尚哉が武装していたら、澪は決して、顔をあげなかっただろう。 けれど彼はいっそ無防備に言った。 「さっきはごめんな? 約束した通り、お前の恨み言もちゃんと聞くからさ」 ぱっと顔があがる。悲しみと拒絶に篭っていない、ただの頼りない子供の顔だった。 「ず、るっ…、ずるいです…! そんな、ふうに言われたら。 わた、し、怒れない…!」 怒れない。澪は繰り返した。なじるように、――頼るように。 |