海はどこから

マスター名:ほっといしゅー

|

|

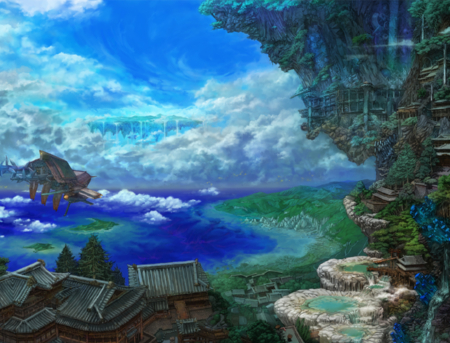

| ■オープニング本文 東房を見知らぬ者のうち、その海の恵みを連想できるのは、ごく少数に限られていた。国土が北東の海に面していることから、海岸はごつごつした岩だらけの断崖で、冷たい海風がたえず吹きすさび、波の花が唯一の産物だと思われているのが大方の相場である。もちろん、見た目としてはそうなのかもしれなかったが、実態がそのイメージから大きく離れていることは、これは特段の議論を待つまでもなかった。 自慢の肥沃な大地は、河川の流れに助けられ海底へ続き、海の幸を育む豊かな漁場へとそのまま結びついていた。魚のほか、大型の海老や蟹、牡蠣や栄螺などが採れ(もちろん、東房の僧たちは、そのような贅沢はあまり許されることではなかったが)、王朝への献上品としても、それなりにその名を知られるのものであったのだ――アヤカシが現れるまでは。 今となっては、かつての活気は見る影もなかった。使える港も魔の森の繁茂のため限られ、漁場はさらに痩せたものしか残されていなかったが、漁師や海女たちは、東房の民の命を繋ぐため、それでも漁を続けるしかなかった。 それはこの漁村についても同じことだった。魚、貝、塩など、眼前に目一杯広がる天儀の海と、また東房の背中から注ぐ太い川から、漁民はあらゆる努力をして収穫を数え上げていたのだ。 だから彼らは、例年よりかなり早い時期にもかかわらず、海中を漂う見慣れない姿の海月を見ても、一向に気に留めることはなかった。それが度を超して現れるようになって初めて、彼らは、これは何ごとかと訝しがるようになったのである。 漁師からの依頼をまとめてみて、これはまさしく開拓者の仕事だな、と受付は思った。この海域には、漁師の記憶の限りでは、赤潮などの異常が発生したことがなく、ある1種類の生物だけ大量に増える、ということもなかったからだ。そして、判断の決め手となったのは、それを実際に見たという漁師の証言だった。大量に網にかかった海月が、水揚げされたときの様子を彼は語った。 「そんでよ、アレよ、置いておくとなぁ‥‥青っぽぐなって溶けっちまァんだよ」 普通の海月では、色がつくなんてことはありえなかった。その証言から連想されるものと言えば、何のことはない、アヤカシだった。きっと死んだ海月から、樟気が溶けているのだろう。 ただ――。受付はさらに考えを進めた。アヤカシにしては、実に弱い。脅威もなくただ大量に発生するだけでは、不安を与えることはあっても、遅かれ早かれ天儀の人々に退治されてしまう。では、いったいなぜ、このようなことを起こすのだろうか? 彼はさらに仮定した。このような出来損ないのアヤカシを馬鹿みたいに生み出しているのでなく、何らかの結果として、溢れた樟気がこのような形を取っていたのだとしたら――。 受付は渋面で海図を広げた。河口から波打ち際から沖合まで、海月の占拠する海域は広範囲にわたっていた。その、何らかの結果が実際何なのかについては、彼は考えたくなかった。 |

| ■参加者一覧 21歳・女・泰 18歳・男・志 22歳・女・サ 15歳・女・陰 12歳・男・吟 25歳・男・サ  鈴歌(ib2132)

鈴歌(ib2132)20歳・女・吟 18歳・女・シ |

| ■リプレイ本文 雨のため足取りがはかどらず、開拓者が到着したのは、日が暮れてからのことだった。一行は宿代わりに貸してくれた寄合の建物で、漁師からの詳しい話を聞くことになった。外はこの時期にはつきものの送り梅雨だったが、案内の漁師によると、夜明けまでに嵐は止むとのことだった。 鎧戸を少し開けて、鈴歌(ib2132)は吹き込む風を確かめながら言った。 「――青っぽくなって溶けるんなら、意外と空から落ちてきてたりしてな?」 「あは、空がほころびてぽろぽろ海に落ちると、青い海月になるんだよね」 その冗談に琉宇(ib1119)がさらにかぶせたが、雷が鳴り響いたこともあり、梅雨の晩独特の冷めた湿気を吹き飛ばすまでには至らなかった。おいおい、と、将門(ib1770)が依頼の重要性を説き、たしなめた。 「海月は数が増えると厄介だぞ。漁師にとっては死活問題だからな」 「はいはい、分かってますえ。きばってきましょ」 そうそう。サンダーソニア(ia8612)がそれに同調した。なんか、浮いてるだけっていらいらするよね。彼女の中では、底引き網で海月が根こそぎ浚えればよかったのだが――それができないから、自分たちがここにいるのだ。 「まあ、何も無いところから沸いてでてくるモンでもないシ、瘴気がどっかから流れてきたか漏れてきたかって感じかいナ。どう思うネ?」 与えられた時間は2日だが、実際作戦に充てられるのはそう多くはないはずだ。限られた時間をどう使うのか、梢・飛鈴(ia0034)はみなに尋ねた。そもそもこの少人数では、何日あっても一掃は難しいだろう。やるべきは瘴気の元を絶つことであり、開拓者の意思はそれで統一された。 しばらくの話し合いの後、8人を二手に分けさせ、海月の除去もそこそこに、瘴気の流れを逆に辿って調べてゆく作戦が採用された。原因が行動範囲の内側にあれば、自らが直接処置し、外側であれば、流れ込まないよう対策を講じるのだ。分担を最後に決め、あとは翌朝を待つだけとなった。 案内の言ったとおり、天候は夜半には回復していた。漁師の時間に合わせて、開拓者たちは夜明け前から行動を開始した。船は、鬼啼里 鎮璃(ia0871)の申し出に対して、漁師たちが気前よく、普段漁に使う艪こぎ船を4艘出してもらえることになった。 出港の準備が整うまでに、将門の発案で、8人は裏手の高台へ登ることにした。ここからは浜辺から沖までが港よりよく見渡せるため、調査の場所の目星をつけるのに大いに役立つはずだ。潮の流れについて、漁師へネネ(ib0892)が訊いたところ、外海からの流れは単純なため、潮の入り口まで辿っていくのは難しくないとのことだった。 東の空が次第に明るみ、東房は間もなく日の出を迎えようとしていた。雨が上がったとはいえ、空はまだ曇ってい、7月の天儀としては過ごしやすい朝であった。海では波も立っておらず、この問題がなければ漁に出るには最適だっただろう。天笠 涼裡(ib3033)は昨晩豆腐が食べられなかったことに軽い落胆を覚えつつも、決意の眼差しを漁浦へ向けていた。 昔刺されたこの怨み、晴らさでおくべきか――。 沖合に勢いよく飛び出していった2艘は、将門と琉宇、鎮璃と涼裡をそれぞれ乗せていた。一方、サンダーソニアと飛鈴、ネネと鈴歌を乗せた2艘は、沿岸部を調べようとしていた。 「駆除するにしても、やはり数が多いですねぇ。もう少し左へお願いします――はい、そのまま」 海中を覗き見ながら、鎮璃は船頭へ船の行き先を指示していた。各々は箱眼鏡か網を持ち、それぞれの場所で、ひとしきり現れる海月と格闘していた。駆除自体はいたって簡単で、海月を船に上げさえしてしまえばあとは踏み潰すだけなのだが、この量ということもあり、体力の消耗は思いの外激しかった。特に密度の高いところでは、海月の集団がひしめくように、人の身長よりも大きな塊になっていることもあり、これはさすがに網ではなく、琉宇の奏でる子守歌で寝かせた後、鎮璃とサンダーソニアが持参した槍で刺し続けるしか、打てる手はなかった。 「これ、アヤカシなのに、弱くてすぐダメになっちゃうって‥‥」 おっかなびっくり海月を潰しながら、ネネが呟いた。彼女が張った結界にも、ぼんやりとした瘴気(おそらくは海月だろう)を感じるだけで、他にアヤカシと思しき存在は確認できなかった。海月の実物を見ることで、これが本体ではなく、別の場所に原因があるのだという仮定がますます現実味を帯びてきた。 午後になっても、いくつかの魚を見掛けた以外には、めぼしい手がかりは見つからなかった。涼裡が意を決し、ひときわ大きな塊の漂っていたところへ潜ったが、彼女の個人的な怨みを晴らすのに一役買ったのが唯一の目立った成果だった。 「――何か見つかったか?」 「海底に異常な点は見られませんでした。他に何かが、いる気配もありませんねー。将門さんもどうですか?」 「いや、俺は遠慮しておく」 海月への怨みを晴らしてみませんか、と涼裡が海面から頭を出し誘ったが、すでに日は傾きかけてい、8人の疲労と復路を考えると、陸に戻ったほうがよいように思われた。 丸一日船上の人でいることは開拓者にとっては珍しく、かなりの重労働であったものの、調査は全くの徒労に終わったというわけではなかった。海月の量に応じて、船ごとに海図の写しへ印をつけていたのだが、それを4艘分突き合わせると、ある明確な示唆が、紙の上に現れた。 「えー‥‥潮の流れじゃ、なかったのかあ」 陸を指した図面を見、琉宇は思わずこぼした。彼が原因と踏んだ海浜流は、もっと水深の低い浜辺での流れであり、今回の瘴気も含め、漂流物を1カ所に集める作用はなかったのだろう。その図面に、飛鈴がぐるぐると指で円を描いた。海図を元にしたものなので、円の中心がある陸地にはあまり情報が書いていない。 「この先にハ――」 「そっか、川か」 別に用意してもらった地図を見、サンダーソニアの頭の中で、辻褄がかみ合った。当初の漁師の話を思い出すと、この東房の海は、魔の森が出てから漁獲量が減少したらしかった。もしも海が、魔の森と化した土地の影響を受けるとするならば、それは海に流れ込む川からではないだろうか。梅雨のあいだ、川が増水していたという情報も、その可能性を後押しするものであった。 「では、明日は川へ行ってみましょうか。これで何か原因が判ればいいんですけど‥‥」 8人の力では自ずと限界があるから、鎮璃は失敗のプレッシャーなどは感じなかった。もし、あの広い海に原因が存在するのならば、一番いい対処法は人海戦術にちがいない。ただそれは、今の自分たちの仕事ではないのだ。今できることをすれば、いずれは何とかなる。 漁村に開拓者が来てから、2回目の朝が訪れた。夜半に雨がまたひと振りあったようで、地面は相変わらず乾いていなかった。今日も蒸し暑い日になるだろうが、水上ということもあって、一同には日が差すかどうかのほうが重要だった。 「川を堰き止めて、一気に原因ごと流しちゃうってのはどうだろう? 儀の外まで、一気に流れちゃえば‥‥」 明け方の話し合いで琉宇から提案があったが、これは実行できるかどうかという点においては、いささか非現実的なものであった。川幅と水深からすると、およそ国家事業と呼べるような大それた工事を行わなければならず、また簡単に堰堤を設けることができるまで川を遡ったとしても、海まで押し流せるような流量は確保できないだろう。 「ああ、琉ゥ、何もそこまでせんデモ。支流ならまだ分かるケドな、川の大本まで、止める必要はないんでないカイ」 「そうかなあ。‥‥面白そうなんだけどなあ」 土石流であれば、あるいは彼の思い通りにいったかもしれない。いっそ魔の森ごと天儀の外へ流せてしまえば、いいのだけど。飛鈴は饅頭を彼に渡し、慰めた。 「もし原因が川なら、あとで河口に網でも張っとけばええんちゃう? 何か流れてきてるならそれで止められるやろ」 鈴歌が冗談交じりに呟く。最悪、原因の除去ができなければそうなる可能性もあったが、その労力を考えても、それはできるだけ避けたかった。 本当に見つかるんだろうかという不安の中で、再び作戦が開始された。一同はまた船に乗り込み、今度は川を目指した。今回は涼裡が潜って水底を調査するだけでなく、2艘の船で網を渡し曳くことで、できるだけ駆除の効率を高めようとしたが、川に入ってからは、海月は一向に網にかかる気配はなかった。 「天笠さん、どうですか」 命綱を握った鎮璃が尋ねた。増水の影響もあり、海よりも川は濁ってい、調査と言うよりはほぼ手探りに近かった。場所によっては淵に軟泥が澱んでおり、彼女でも足を取られそうになる場面すらあったため、これ以上の潜水は難しかった。 「だめですね。こうなったら、もう海に戻って、海月を商品化するしか――」 「ちょっと待ってください! ‥‥何か来ます」 かぶりを振った涼裡を遮り、ネネが結界に何か別のものが反応したことを伝えた。ということはおそらくアヤカシであり、開拓者たちはにわかに色めき立った。 「ネネはん、待ってました! どっちから来るやろ?」 弓を構える鈴歌に対し、ネネは上流からの小型のアヤカシの襲撃を予測した。鎮璃は手早く涼裡を船に引き上げ、また将門と琉宇は、アヤカシが突き破らないよう、鎮璃の船に渡してある網を素早く引き上げた。これで、相手が大魚でもなければ、船の上にはなかなか手が出せないだろう。相手が自分たちを狙うには、水面から姿を現すしか手はない。 その一瞬を逃すまいと、開拓者たちは川面に神経を集中させた。船の上の者だけ時が止まったかのように、辺りには、船と水面の立てるちゃぷちゃぷという音だけが漂っていた。 「――見えました!」 静寂を破ったのは鎮璃だった。それが水面から飛び上がるよりも、ほんの少しだけ早く振りだした彼の槍が、飛び込んでくるアヤカシを正確に薙いだ。穂先にはね飛ばされたアヤカシ――4尺ほどの川魚はそのまま水面に浮かび、瘴気を水面ににじませながら、それきり動かなくなった。その後のアヤカシの増援はなかったが、それでも、調査は新たな展開を迎え、一同の顔に活気と安堵が現れた。 瘴気が流れてきている具体的な証拠が見つかったことに気をよくし、勇んでさらに遡ってゆくと、労せず目的のものが見つかった。それはこの川の支流の先にあり、台地と台地に挟まれた小さく細長い湖だった。漁師の話によると、この湖には川の水は流れ込んでいないとのことだが、この澱んだ水は、湖自身のせいではなさそうだった。 「これはひどいな」 将門の表現はまさに適切だった。湖面の至る所で死んだ魚が白い腹を見せて浮いてい、また湖全体が瘴気のもやで覆われ、異様な雰囲気を放っていた。この場の誰もが、原因はここにある、と理解するのに十分なものだった。あの海も最後はこうなってしまうのか、と考えると、この場にいる誰もがいい気分はしなかった。 「事件の臭いがぷんぷんするよ。じゃあ、涼裡さん――」 「私はもう、潜りませんからね」 あはは、冗談だよ。琉宇ももちろん、涼裡を無理矢理潜らせようとする者はいなかった。湖の中の調査はできないのは仕方のないことだったが、それでも、湖岸に十分に手がかりが散らばっていたから、ギルドへ報告する文言には事欠かなかった。 「この切れ端が‥‥海月なんですか?」 ネネは瘴気の正体を、あまり直視できなかった。まるで黴の胞子をそのまま大きくしたような、植物と呼べるかどうかさえ怪しい草。木のうろから溢れている、何だかよく分からないどす黒い液体。研究の対象として、魔の森の生成を観察するには絶好の場所かもしれなかったが、今の天儀では、そう悠長にことを構えている余裕は全くない。 「海月なんだから、きっと原因は『クラーゲン』‥‥かと思うておったんやけど、さすがにこれでは笑えへんなぁ」 「ばーっと片付けるしか、ないよね」 おそらく、何らかの原因で瘴気がここに集まってきたものが、魔の森を形作る直前まで成長しているのだ。アヤカシに向けた鈴歌の歌にも、サンダーソニアの雄叫びにも、何も反応がなかったが、数ヶ月遅ければ、ここはアヤカシの尖兵が集まる、前線基地となるに違いなかった。もともと海月が流れ込んだのではなく、この瘴気が川を通じて、梅雨の増水でまとまって海へ流れ込み、海底で反応し海月を生じさせていたのだろう。 人里近くにこんな場所があるなんて、と船頭も含めみな驚いた様子だったが、原因が分かった開拓者たちは、水を得た魚のように作業に取りかかった。瘴気の元となる樹木は、残念ながら切り倒して燃やすほかない。樵の道具はなかったが、まだ3尺ほどの太さであったので、開拓者持ち前の勢いと応用力で切り倒すことができた。また、湖から本流へ至るまでの支流は細く緩やかだったため、完璧とはいえないまでも、流量を抑えるのに堰き止めることは、彼らの手だけで十分可能だった。 「――せっかくの海だし、遠泳、してみたかったんだけどな」 はたして、サンダーソニアの目論見ははずれた。作業が一段落を迎えると、すでに日は沈みかけてい、昼でさえ日の光が弱まってしまう湖は、さらに不気味な静寂に包まれていた。いずれにせよ、今回は応急処置をしたにすぎず、回復のためには本格的な浄化を待たなければならなかった。それでも、東房の海へ流れ込む瘴気はほぼ絶たれ、万全ではないものの、1週間も海月の駆除をすれば、漁村はこれまでの活気を取り戻すことだろう。 帰りは遅くなったが、開拓者たちはやるべきことは果たした。いずれまた、ギルドを通し調査の仕事が舞い込むことだろう。受けるか受けないかはともかくとして――漁村で振る舞いの夜食を食べながら、お弁当に厚揚げは持ってこよう、と涼裡は、思った。 |