菌糸胞子アヤカシ

マスター名:ほっといしゅー

|

|

| ■オープニング本文 一日の診療を終えても、診療所の外では、いつ止むともしれない長雨が昨日と同じ勢いで降っていた。旅立ちには向かない空模様であったが、それをずるずると延ばす心積もりは、あづちには毛頭なかった。 彼女の荷物は驚くほど少なかった。そもそも、診療所に居着いたときも同様だったから、それはたいした問題ではないといえる。しかし、老医師はそれを気にかけ、いくばくかの金子を持たせようとし、彼女はそれを丁寧に固辞した。 このたぐいの『手土産』は、正当な労働の対価とは対照的に、彼女はいかなる場合にも受け取ることをよしとしなかった。自身の引っ込み思案な性格からくるだけでなく、彼女は食事と住まい以外の恩を着たくなかったからだ。老医師は確かによくしてくれたが、その恩は後継者が見つかったことで埋め合わせできた。いままでの貸し借りは、これで精算されるはずである。 「惜しいよ。達者でね。いつでも頼るといい」 老医師にとっては、後継者はひとりに限らなくてもよかったのだ。彼は達観したような笑みを浮かべ、あづちの肩をたたいた。あづちもそれに応え、慎ましげに微笑んだ。 終わりを迎えるときにしか、わかりあえないよね。なかばあきらめつつ、ひとの哀しいさがに、あづちは思いを馳せ、最後のあいさつを済ませた。 「いままでありがとうございました」 あづちが診療所を去ろうときびすを返した刹那、戸が矢庭に鳴った。急患を告げる男の声が部屋に響くと、老医師は彼女を追い越して、戸を開けた。 「黴だね、こりゃ」 応急処置の後、熱を出し寝込む患者のかたわらで、老医師は言った。 黴が体内に入るんですか。あづちは聞き返した。はたして、彼女は老医師の仕事を手伝った。彼は内心感謝しつつ、淡々としたいつもの医者口調で続けた。 「そう、痰に混じっててね。やっこさん、どこで倒れたって言ってた」 処置の間、付き添いから聞いたことを、彼女は脳裏にて復唱した。 「野良仕事の後で‥‥、そうだ、ほら穴できのこを作っているとか」 そんなところでものになるのか、とあづちは思ったが、聞いたところでは評判がいいらしく、いまや患者の男の主な収入源のひとつだという。 「――きのこ?」 思わず、老医師もあづちが付き添いに返したのと同じ反応をしていた。 「ええ。なんでも万年茸とかなんとか」 ほら穴ときのこと黴の組み合わせに、老医師はある可能性を感じた。黴ときのこが、いくら特殊な空間とはいえ、それだけで害をなすとは考えにくい。もしや、いや、やはり? それらの裏にあるものをひとしきり案じたのち、彼はあづちに改まって伝えた。 「おまえさん、すまないがもうひと仕事、やってくれるかい」 あづちは快諾した。彼女も老医師のたどり着いた推測に、気づいたように見えた。 「こんなときに、悪いね」 「アヤカシが相手ですから。覚悟はできてます」 屋根を打つ雨音が、ひときわ激しくなったような気がした。 |

| ■参加者一覧 20歳・男・志  和奏(ia8807)

和奏(ia8807)17歳・男・志 18歳・男・志 19歳・女・吟 14歳・女・巫 |

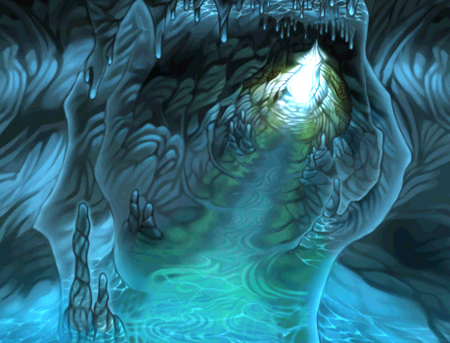

| ■リプレイ本文 開拓者ギルドで依頼の手続きをし、馴染みの顔といくらか挨拶を交わすうち、あづちはこれまでにない安心を感じていた。できるだけ同じところに留まらないようしていた彼女にとって(診療所には結果的に長居することになってしまったが)、ある場所を気兼ねなく訪ねることができるようになったことは、大きな変化であった。 今回の依頼は、おそらく洞窟にいるであろうアヤカシ退治であったが、レートフェティ(ib0123)と鳳珠(ib3369)は、黴の被害者の病状を確認したいと申し入れた。老医師とその助手が手当はしているだろうが、アヤカシの影響かあるかどうか調べるという理由にあづちは納得し、まず開拓者たちは彼の診療所へと足を向けた。 なぜ被害者のことが依頼に含まれていなかったのか、レートフェティにとっては納得できない点であった。依頼の説明だけでは、不調の原因が茸のものなのか、黴の胞子が大量にあったためなのか、それとも、アヤカシの何らかの作用なのかはっきりしないためだ。アヤカシの瘴気が及んでいるとするならば、大元のアヤカシもそれなりに強力なもの、ということがわかる。 「回復できれば、話を聞けるかもしれないのに」 たしかに、とあづちはレートフェティに言い淀んだ。しかし、彼女は開拓者の面々を見、これまで窮地から幾度も救ってもらったことを思い浮かべ、つぶやくように語り始めた。 「わたし、また引っ越すことになって」 これまで、あづちの身の振り方には、赤鈴 大左衛門(ia9854)も気をかけていたが、彼の気持ちを知ってか知らずか、あづちは知らん顔を決め込んでいた。しかし、彼女の表情は次第に堅くなっており、思い込んでいるような印象を受けた。 「あの医者さんからだスか?」 大左衛門が促すと、彼女は次いで理由を述べた。長く同じところに世話になることは、できるだけ避けていると答えた彼女の顔には、迷いが色濃く映し出されていた。 診療所で、開拓者たちは老医師と、あづちの代わりに働きだした少年に面会した。初めて会ったときと比べ(それほど時間も経っていないのだ)、鳳珠と大左衛門は、アヤカシの被害にあった村から救出されたこの少年の変わりように、別人ではないのかと錯覚した。 老医師は、開拓者の提案を快諾した。被害にあった村人の体調は小康状態であったが、さらに念を押してもらうよう、老医師は要望した。 「茸と黴は増える條件が同じですから、その点では厄介ですね」 「原因、はっきりさせんとなあ。どんなアヤカシなんやろ」 レートフェティの指示によって、天津疾也(ia0019)と和奏(ia8807)は、治療にあたる器具の準備を任された。その合間に、今回の具体的な作戦を、大まかに構想――もちろん、しっかりと手を動かしながら――を練っていた。 「それよりも、作っている茸のほうが気がかりです」 製品である茸が、瘴気に汚染されていては市場に出荷することはできない。もちろん、損害は大きいが、その穴埋めは、ギルドに掛け合ってでも埋めようと、和奏は考えていた。 「ああ、そうやなあ‥‥」 この1件で、損害はいったい何文になるんやろ。手塩にかけて育てた作物を破棄しなければならない農家のやりきれない気持ちを、疾也はひしひしと痛感していた。しかし、これだけは絶対譲れないものではあるのだ。それだけは、納得させるしかないと、彼は気が重かった。 大左衛門には茸の価値と育てる苦労がわかっていたために、できれば茸の菌床は取っておきたかった。しかし、それが無理となれば、できるだけ早期に復帰できるように、洞窟自体を荒らさずに解決するという次善の策を取らざるをえないのだ。 開拓者の複雑な気持ちをよそに、治療は進んでいた。患者の治療方法は、特別なものではなく、老医師が行っていたものを敷衍し、志体の力を使ったものである。老医師、あづちと少年を部屋の外に待たせていたため時間にそれほどの余裕はなかったが、やはり効果はてきめんであった。 「どうでしょう?」 レートフェティの支えもあり、処置は順調に運んだ。決め手は、患者の痰に対し、鳳珠の試した浄化の炎であった。わずかながらではあったが、そこに瘴気を感じ取ったのである。 また、大左衛門が医師に借りた小刀に、精霊力を帯びさせることによって浄化の効果が高まったことも、その事実を裏付けることと鳴った。それがアヤカシ本体のかけらかどうかまでは判断できないが、何らかの影響があったことは間違いないと、彼女は推測した。 しばらくののち、患者と問題なく会話ができるほどまで回復したのを見計らい、和奏は茸の扱いについての話を切り出した。しばらく逡巡はしていたものの、さすがに彼は覚悟していた様子で、場合によっては全て破棄されてしまうことを仕方なく承諾した。 診療所をあとにするとき、あづちと老医師は、小声でまた2、3言を交わしただけで、素っ気なく開拓者のあとへ続いた。大左衛門の疑問に、戻るつもりがなく、すでに出立の挨拶を済ました後だったことを明かし、それで診療所でのよそよそしい態度についての説明がついた。 梅雨の雨とはいえ、農家にとっては農場と同等の扱いであるため、洞窟までは、山道も含め、人の手の入った開けたものであった。考えてみれば当然のことであるが、つまりそれは洞窟に問題があるということの証左でもある。そのことを踏まえて洞窟の入り口を見ると、何とも言えぬ不気味さを感じるのであった。 洞窟に入るにあたり、開拓者は準備を怠らなかった。洞窟の空気を直接吸うことがないように、濡らした布を用意し、またその布も、事前にヴォトカを使い消毒するという念の入れようである。さらにはレートフェティの曲によって抵抗力が底上げされ、これで問題があるようならばギルド単位での本格的な対処が必要、という段階まで達していた。 洞窟内の湿度はかなり高く、口と鼻を覆う布ともあいまって呼吸のしにくさと不快感はこの上なかった。さっそく疾也が、くだを巻いた。 「前にも似たようなもんで化け茸退治したことがあったが、相変わらずじめじめしたところにおるもんやなあ」 それでも、しばらくは外の空気が入ってきていたが、奥に進むにつれ想像以上の湿気が開拓者たちを迎え入れた。そのようにあつらえたとはいえ、どうすればここまで湿気がひどくなるのかは容易に想像できるものでなかった。さらに奥へ進むと、壁を覆っていた苔がなくなり、さらに温度が上昇した。 瘴気がない状態でさえ、不快を通り越して苦痛なこの状況に、一同は次第に消耗し始めた。入り口から鳳珠が炎を放ち瘴気の確認をしているが、まだそれらしき様子は見受けられないのだ。やっと縦穴を見つけ、これから本格的な捜索が始まりそうだという頃には、全員、これまでかいたことのないような量の汗を流していた。 縦穴の降りた奥、第2層が、話の通り茸の栽培場所のようであった。この層に降り立った途端、全員が瘴気を感じた。和奏は火を使って乾燥させようと考えていたが、換気穴がほとんどなく、追加で明けることも無理な位置であったので、気温を上げるだけで成果が上がるとはとても思えず、この方法は没にせざるをえなかった。 灯りを壁にかざすと、予想通り、黒い大量の黴が見受けられた。菌床は灯りのない場所に置かれるため、こういったことに気がつかないことが多く見受けられるのだろう。瘴気が感じられたり、そうでなかったり、まばらな具合であったが、一歩ずつ、非常にゆっくりした速度で、開拓者たちは黴を焼き進めていた。 暗闇の奥から、菌床の植えられた袋が大量に現れた。茸が生長途中で、黴に乗っ取られたようなものが多くあり、たとえアヤカシの影響ではなかったとしても、これでは出荷などできそうもない。最終的には焼却するほか方法がなかった。 区切りで部屋が分けられ、菌床は各部屋に設定される形を取っている。奥の部屋に向かうに従い、瘴気が濃くなることを感じ、各々は焼却する手に、次第に力が入っていった。 部屋の数から、最後の部屋とおぼしき部屋の扉から、強烈な瘴気が漏れ出していた。また扉自体黴だらけになっており、これまでとは違った状態になっていることを想起させるものである。念のため大左衛門も和奏も気配を探ってみたが、まごう事なきアヤカシの存在と動きを確認し、いよいよ戦闘の準備が行われた。 火蓋を切る時期は開拓者次第であるため、事実上先手をとることになる。この段階でレートフェティが奏でる音楽の効果を享受し、先陣として大左衛門と疾也が飛び込む手はずとなった。 中は灯りがなかったが、たいまつに照らされた中の様子は、おぞましい、のひと言であった。飛び込んだふたりは、一瞬足を止めかねた。 「これは、ひでぇだスな」 「ああ、ただでさえうっとうしいのに、こうまでなったらとんでも‥‥」 部屋の中いっぱいに黴の菌糸が広がり、一見すると、菌床などないかのように見えた。これらはまるで黒い蜘蛛の巣が重なったように思えたが、しかし、全体がアヤカシであり、黴であるのだ。これを吸い込んでしまえば、体調が悪くなるであることは火を見るより明らかである。 「‥‥これまでどおり、火で攻めるのが有効よね、きっと」 「ええ、焼き切ります」 レートフェティの助言で、鳳珠は炎の勢いを意識的に強めた。残念ではあるが、ここはいったん完膚なきまでに焼き払ってしまう方がいいと、瘴気の気配が彼女の考えを後押ししていた。 アヤカシの動きは緩慢であったが、部屋の四方八方から巧みに襲いかかる菌糸と、頻繁に射出される胞子の固まりに対して、開拓者たちは防戦一方になることもしばしばであった。 あれか、と疾也は胞子を撃つ部位を視認し、声を上げた。そして振られた刀から発せられた雷光がそこを吹き飛ばすのを改めて確かめ、全員に向けて伝えた。 「まず胞子から処理するから、無理せんでもかまわんよ。しかしほんま厄介やな!」 一転守りに入った開拓者が隙をついて次々と腕を焼き落とし、その後の対決は、少しずつ開拓者側に傾いていった。 「‥‥そろそろよさそうですね!」 「えぇ加減耐えきっただスか? 待ちくたびれただス!」 胞子弾の数が目に見えて減り、和奏と大左衛門は申し合わせて腕の対処へと取りかかった。梅雨時の食べ物に生えた黴とは比べものにならない規模の黴に、本当は触るどころか近づくのも嫌気がさしていたが、それをアヤカシへの怒りへと昇華させ、ふたりの持つ刀に、ぱっと炎と紅葉を舞い散らせた。 はたして、頼みの綱となる腕を失ったアヤカシには、もはや悪あがきをするかのように醜く脈動する繭に似た本体が残されるのみだった。脅威が半ば去ったのを感じ、開拓者は攻めの手を弱めて黴の本体を改めて眺めた。 「あとは火をつけるだけですね」 これほどお目にかかりたくない姿形のアヤカシも珍しい。アヤカシから目を背けつつ、レートフェティはみなを促した。これまでの不快感と狭い場所での戦いに、にひどく息を切らしつつ、それぞれがそれぞれの方法で思い思いに火をつけ、アヤカシの最後を見届けた。 「‥‥奥に穴が開いているんですね。――うっ」 アヤカシが焼かれた後には、まだ通路が繋がっていた。ただし、壁や天井の整備はされていないため、普段は使っていないもののようだった。瘴気がほぼ消えたのを確認し、おそるおそる奥を覗きこんだ和奏は、あまりの蒸し暑さに息を詰まらせ、思わずむせた。 「大丈夫です?」 すかさず鳳珠が助けに入った。つられて疾也も覗いてみたが、湿気が流れてくるというよりも、ほとんど湯気が流れてくるといった方が近かった。 「地下水脈だスなぁ」 高級な茸を栽培するのに適した、高い温度と湿気はこのためだったのか、と大左衛門は納得した。それも単なる地下水ではなく、どうやら温泉に近いもののようである。瘴気はまったく感じられなかったが、開拓者の考察の結果、アヤカシはたまたま、ここからもたらされたものだという結論に至った。不運ではあったにせよ、この豊富な水脈がある限り、この絶好の環境は崩れることがないとわかり、一同はようやく胸をなでおろした。 あとはアヤカシの復活を阻止するため、残された菌床を焼き払うだけである。今回の事件は無念だけれど、しかし全てが失われたわけではない。開拓者はまた、この洞窟が再び茸で満たされるであろうことを確信し、湿気に負けず炎で満たされたこの場を後にした。 ギルドに帰り、依頼完了の手続きをしたあづちだったが、報告は任せて自分はこの場を去るという。それほど大仰なことでもなかったが、レートフェティがはなむけの言葉をかけた。 「――新しい場所でも、ギルドを頼ることね。おせっかいさんは、まだまだ沢山いるんだから」 みな事情があることを理解しているために、新しい場所については誰も詮索しなかった。これは彼女が手伝い人という特殊な境遇のせいであるが、当のあづちは、しかし、診療所を出ると決めた時からずっと、次の行き先を悩んでいた。 そもそも、彼女は東房の生まれではないため、ここでは行ったことのある場所しか知らないのだ。そして、彼女の行動規範は、これまでと違う場所に行くことであり、それはすなわち、知らない場所へ移動する、ということだけが確定している状態であるのだ。 それで悩まずにいられるというのであれば、これまでもどんなに楽なことだろう。あづちは自分の性格が恨めしかった。そもそも悩まない性格であるのならば、とっくの昔に手伝い人をやめていたか、あるいは、その短慮からすぐ命を落としていただろう。 ――いやなら、やめてもいいのかもしれない。 |