秋の紅葉狩り

マスター名:ひさし

|

|

| ■オープニング本文 武天、神楽の都、悩める男が一人いた。薄暗い部屋の中には資料と思われる巻物、書物が乱雑に散らばり、腰を降ろす場所もないほどだ。散切り頭に無精髭、丸い厚底眼鏡かけ、男は目の前に広がる白紙の紙を睨んでいた。 「‥‥‥‥どうするべきか」 秋をお題に一つ噺を、と版元の主人からは言われている。締め切りを目前に控えているのに、頭の中にこれといった案は思い浮かばない。 一口に秋といっても、食欲の秋、運動の秋、読書の秋‥‥と様々だ。書いては消してを繰り返し、書物になり損ねた紙屑が恨めしそうに己の周りを囲んでいる。 ふと男はあることを思いついた。長く座っていたその場所から気だるげに立ち上がり、寝巻から外出用の羽織に着替える。ぼさぼさの頭を簡単に手で整え、男は久しぶりに部屋から外に出た。 向かう先は、近所にできた開拓者ギルドだ。一度も足を運んだことはないが、知人から話は伝え聞いている。知人曰く、依頼を頼めば何でもこなしてくれる、とのことだ。 受付に向かおうかと思った男は、足を止め、入り口近くに置いてあった報告書に手を伸ばした。もしかしたら、ここにいいネタがあるかもしれない。 パラパラと流し読みしていた冊子に、鮮やかな色が飛び込んできた。どうやら山の中で戦う開拓者とアヤカシを絵にしたもののようだ。角の生えた狼が開拓者の刀に成敗されている。ありふれたアヤカシ討伐の報告書だったが、男の視線は離れない。ある一点を見つめ、心をつかまれたように息を止めている。目線の先にあるのは、紅に染まった山の木々だった。 男は足早に受付へ足を進め、受付にいる男性に声をかける。 「すみません、依頼を出したいのですが‥‥」 男の分厚い眼鏡に一瞬びくりとしたものの、笑顔で職員は、何でしょうと答えを返した。 「綺麗なこれが籠いっぱいに欲しいのです」 男が指さした先には、赤く色づいた紅葉が一枚描かれていた。 かくして、文字通り紅葉狩りともいえる依頼が提出されたのであった。 |

| ■参加者一覧 18歳・女・陰 17歳・男・志 20歳・女・巫 17歳・女・陰 10歳・男・巫 24歳・男・シ 13歳・女・弓 24歳・男・志 |

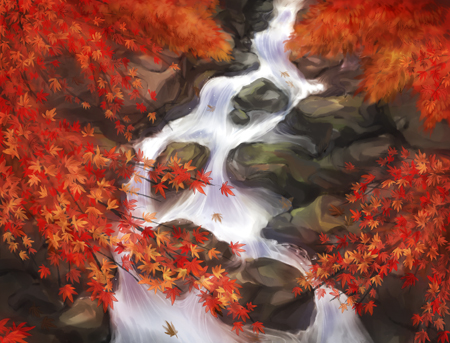

| ■リプレイ本文 古びた看板に黒塗りの漆で「もみじ山」と書かれている。山一帯が紅葉の木で覆われ、全体が赤く染まっている。行楽の季節とも重なり、山道の入り口には子供連れの夫婦や恋人同士も多い。 その中の一組に千王寺 焔(ia1839)と星風 珠光(ia2391)がいた。 黒い和服に足元まで身を包む焔とは対照的に鮮やかな浴衣きている珠光。肩には薄いストールをかけている。 「のんびり綺麗な山を歩くの、すごく楽しみだよねぇ」 にこにことほほ笑みながら焔に声をかける珠光。紅の髪に紅葉柄の浴衣が映える。 「あぁ、紅葉、きれいだな。珠光も、その、きれいだ」 照れながらも恋人の服装を褒める焔。珠光の頭にかかる紅葉を時折払いながら、二人は手をつなぎ山道を散策していた。 それを少しだけ羨ましそうに見つめる青年が一人。雪兎(ia8065)である。彼の夢は、家系、家柄に縛られない自由な家庭を築くこと。ただ、その一緒に築いていく女性というのがまだいないわけで。恋愛に鈍く口下手なこともあり、そんな女性が現れればいいなぁ、などと思っているわけである。 雪兎の肩をとんとんと、珠白(ia4006)がつつく。珠白はいたずらっ子のようにほほ笑み、口元に人差し指をあてしーっと言った。恋人同士の空気を邪魔するのは野暮である。それに雪兎も苦笑しながら頷き、その場をそっと離れた。 「うーん、いい天気だね」 気持ち良さそうに伸びをするのは俳沢折々(ia0401)。先の合戦も終わり、思う存分羽を伸ばしている。 時折見かける小動物に心をときめかせているのは雷華 愛弓(ia1901)だ。可愛い物好きな彼女は山で出会う小さな動物たちにわくわくと胸を躍らせていた。 小さな体に弓を持ち、瑞乃(ia7470)はきょろきょろとあたりを見回していた。 「やっぱり紅葉は枝についたままが風流‥‥汚れてるなんて事も少ないでしょ。森をできるだけ傷つけたくないんだけど‥‥。いい枝ないかなー」 なかなか目当ての木は見つからない。 木の影にたたずみながら萩 伊右衛門(ia6557)は秋の終わりを風に感じていた。 今年最後の紅葉狩りになりそうだな。 そう思いながら、伊右衛門は静かに紅葉集めを開始した。 おのおの美しい木々に目を細めながら落ちている紅葉を拾っていた。泥で汚れていれば、近くを流れる清流でその汚れを落とす。布で水分をふき取ったり、洗った紅葉をザルの上に並べ日にあて渇かしたり、思い思いの方法で着実に綺麗な紅葉を集めていく。 手で拾い集める途中、愛弓はウサギやリスを見つけては手持ちのリンゴで、仲良くなろうと試みていた。するとリンゴに釣られ何匹かの野ウサギが手が触れられる距離にまで近づいてくる。 驚かせないように優しくなでながら、かわいいですー、とにこにこ笑う愛弓。思った以上に動物たちは人懐っこいようだ。警戒心の強い動物も多いようだが、行楽地であるゆえに人慣れしているウサギたちなのかもしれない。 合戦の後だ。休養を兼ねて参加した雪兎は美しい風景に心を和ませていた。 「気分転換も大事ですよね。せっかくの紅葉を楽しむとしましょうか!」 袴にたすきがけをし、動きやすい恰好で紅葉を拾い集める。泥が付いてないかを一枚ずつ丁寧に見ていくが、所作の一つ一つに品を感じさせる振る舞いだ。ある良家の御曹司なのかもしれない。 そことは程よく離れた山道。 「いい句が思い浮かぶといいな」 そうつぶやくのは折々である。依頼ではあるが紅葉狩りを存分に楽しむつもりだ。秋の風景は自らにもひらめきを与えてくれそうである。 一方、瑞乃は一人山の奥へと足を進めていた。山道から外れ、少し日当たりの悪い場所を見つける。木々が無造作に成長し、お互いを邪魔し合ってしまっていた。 「この辺りでいいかなぁ」 木々を剪定する技量はないが、落としても大丈夫そうな枝に目星をつける。弓を引き放つと、少々小ぶりだが赤く染まった紅葉がついた枝が落ちた。あいた空間に日差しが差し込む。太陽が真上に来ていた。 「あとは皆の所に戻りながら拾うとして‥‥メインはお弁当だよね♪」 そろそろお昼の時間のようだ。 適当な場所に布を引き、それぞれの持ってきたお弁当を披露する。愛弓が持ってきたのは女性らしい可愛らしいお弁当だ。卵焼きや鳥の唐揚げなど、色味もバランス良く食欲をそそる。ひじきの佃煮なんてものもあり、栄養面も考慮されている。 珠光が用意した重箱を焔が荷物の中から取り出す。落ち葉がかからないように番傘に木を括りつけ傘のような工夫がしてあるものだ。 個人個人のお弁当も持ち寄ると結構な量である。日の光に照らされ、昼食時間が始まった。 「はい、これあげるねぇ」 食べさせてあげたり、お茶を用意したりと珠光は焔の世話を甲斐甲斐しくやいている。 「こういうところで食事をするのも、たまにはいいなぁ。空気もうまいしな」 焔もいちいち照れるでもなく嬉しそうに世話を焼かれている。さすが恋人同士、といったところだろうか。 瑞乃は可愛い物好きの愛弓に頭をなでられたり、髪を飾りつけられたりと忙しそうだ。内心恥ずかしさもあったが、それもまた楽しかった。 昼食の最中、話に上るのはアヤカシや戦のことがやはり多かった。開拓者であるため当然と言えばそうだろう。だが、感じ方や生き方についての話も多い。 伊右衛門の生来不機嫌そうな顔つきも時折ふと柔らかくなる。主を持たぬ忍びであるが故、孤独を隣に歩んできた彼だったが、こんな日々も悪くないとふと思う。さりとて慣れ合う気は毛頭ないのだが。 持ってきたお弁当も大方がなくなった。しかし、八人という人数には少し物足りない。 「食事はごちそうさまでした。‥‥あたしの役目はやっぱこれでしょ!」 持ち寄られたお弁当を食べていた瑞乃だったが、皆の食事が終わると、持参した一抱えほどある風呂敷をほどいた。中から大量の煎餅やら砂糖菓子やらがざらざらと流れるように出てくる。唖然とする一同。 「‥‥山のようですね‥‥」 雪兎の言葉がその量を物語っていた。だが、みな驚いたのは最初だけで、だんだんと手を伸ばし始める。小腹がすいていたこともあり、ありがたく頂戴した。お菓子をつまみ、お茶を飲む。暖かな午後のひと時に身をゆだねる。日に照らされている紅葉がきらきらと光を跳ね返す。 依頼であるということを忘れてしまいそうになるほど、穏やかな時間が過ぎていた。 「さて、そろそろ午後の散策に出かけようか」 折々がそう告げるとそれぞれ紅葉集めを再開したのであった。 人に踏まれておらず、土で汚れてもない紅葉。それを求めて、折々は積もった中の紅葉を一つ一つ確認していた。自分も落ち葉の上を音を立てて歩くのが好きだ。踏まれたしまったものは破れている。下に行きすぎると土で汚れてしまっている。ちょうど真ん中のあたりを中心的に、折々は紅葉を集めていた。 「うん、これも大丈夫だね」 形がいいだけでなく、大きかったり、濃い色のものを探したり、はたまた黄色や褐色など変わった色を探してみたり‥‥と、楽しみながら紅葉を集める。 紅の木々を眺めながら、ふと手を止める折々。荷物の中から紙と筆をとりだすと、さらさらと一句書き綴った。 『くれないの 星煌いて 背負い籠』 俳沢折々 「なかなかいいんじゃないかな?」 満足そうに頷く。今回もいい句が出来たようだ。 「ふむ‥‥。この紅葉なんて喜んでいただけるでしょうか?」 依頼に合う、汚れていない綺麗な紅葉。丁寧に鑑定しつつ雪兎は紅葉を拾う。籠には皆が集めてきた紅葉がたくさん集まっていた。 少しそれた道、珠白は虫食いのある紅葉を見つけ、その穴の中をのぞいていた。顔をあげると秋晴れの高い空が見える。 「紅葉眼鏡ー‥‥、なーんて言ってた頃が懐かしいです」 子供のころの思い出がよみがえる。依頼人さんの紅葉には合わないですけどねー、と小さく珠白は苦笑した。木々を見上げるとその上にたたずんでいた伊右衛門と目が合う。 「そんなところでなにしてるですかー?」 無邪気な問いに伊右衛門は愛敬を振りまくでもなく、少々形がゆがんでいても色鮮やかな紅葉を選びながら淡々と答えた。 「木の上の紅葉を選んでいた。秋の終わりも近い。最後の行楽を楽しんでいるのさ」 いささか冷たい言い方だったが、珠白は気にするでもなくニコリと笑った。お互いそれ以上干渉するでもなく、それぞれが秋の終わりを肌に感じていた。 山の奥に入った道、珠光は人魂を呼び出し、紅葉探しを手伝ってもらうことにした。 「召還‥‥炎を纏いし小鳥よ‥‥我が眼となりあたりを見渡しなさい」 揺らめく小さな小鳥が珠光の周りをくるくると回る。 その姿を眩しそうに見つめながら、焔は珠光の手を引いてさらに山の奥へ足を進めた。 「珠光、もう少し奥まで行ってみよう。少し遠いけど、あそこまでは誰も行っていないだろう」 誰も行ったことない場所を見つけたい。秘密の場所で綺麗な木を見つけ、珠光に喜んでもらいたい。 秘密の場所はなかなか見つからなかったが、珠光はその焔の心遣いが嬉しかった。握った手をぎゅっと強くする。 舞い散る紅葉を一枚とると、焔は珠光の髪に飾るようにさした。 「紅い髪に紅葉で、よく似合ってる」 そう優しくほほ笑み、珠光の髪をひと房なでる。 橙色の光が恋人同士を優しく染めていた。 籠には予想以上にたくさんの紅葉が集まっていた。一枚一枚全てがそれぞれ存在感を示している。アクセントのようにある小枝がさらにその風情を大きくしていた。 「風で飛んで行かないよう布をかけるですー」 「あ、私も持ってきてたんです。二枚でちょうどいい感じですね」 珠白と愛弓が籠を包むように布をかける。時折肌寒い風が吹くが、これで紅葉がさらわれることはなさそうである。 小さく震えた珠光に焔は心配そうにマントを掛けた。 「寒くないか?」 「ありがとう。焔君」 ニコリとお礼を言う珠光。そして、たくさんの紅葉が入った籠を持つ伊右衛門に声をかける。 「それにしても多いねぇ。重たくない?」 「重くはない」 どこか不機嫌そうな顔の伊右衛門だが、そう思っているわけでなく本人は今回の紅葉狩りにおおむね満足しているようだ。 「これで依頼人にいんすぴれーしょんがびびびっとくれば、万事解決なんだけどね」 折々の言葉が実現することを願って、一行は「もみじ山」を下山した。 ぼろぼろ、とまではいかないが整頓されているとは言いがたい屋敷が、依頼人の住居だった。玄関先の呼び鈴を鳴らすと奥から疲れたような顔をした男が現れる。 「なんですか?あなたたち」 寝ていないのか、目の下にはくっきりと隈が出来ている。ちらりと男の視線が、布でくるまれた竹かごに移る。男は目を見開き、嬉しそうにニコリと笑った。 「あぁ、開拓者の方々ですね!お待ちしていました。それが依頼した紅葉ですか?」 焔が代表して男に籠を受け渡す。 「あぁ、たくさん拾ってきた。山を荒らしたわけではないので安心してくれ。来年もまた、きれいな紅葉を見たいからな」 「そうですか、そうですか。ありがとうございます。いやぁ、いい紅葉だ。色も濃く、大きくもあり‥‥」 男の喜びようにほっと息をつく。どうやら、突き返されることはなさそうだ。 「けど依頼主さん。部屋に篭ってるだけじゃ‥‥ねぇ。うん、実際に見た方が創作意欲も沸くってものよ」 瑞乃が男の顔を覗き込む。厚底眼鏡に阻まれ瞳の奥まで見ることはできないが、男に小さな動揺が表れているのが分かる。 「そうですか?あまり屋外に出たことがないもので‥‥。外の世界をよく知らないのです」 「あたしが誘ったら一緒に行く気になってくれる?」 依頼人の健康を心配する瑞乃。純粋なその視線に男は迷いながらも肯定の返事を返した。 「そうですね、外に出ることもまたいい刺激になるかもしれませんねぇ」 どうやら、ひきこもり生活から一歩踏み出させることができたようだ。瑞乃が嬉しそうに笑った。 男の屋敷から帰る道の途中、そろそろ解散の頃合いである。夕日が開拓者たちの影を長くのばしていた。 「やー、こんな依頼なら大歓迎!次は冬に雪見かな」 と、早くも次の依頼に心を躍らせているのは瑞乃だ。 「今回はこれで解散ですね。本日は共に依頼ができたことうれしく思います」 礼儀正しくお礼を言う雪兎。彼の記念すべき初仕事は大成功に終わりそうだった。 後日、依頼の報告書とともに、それぞれに一冊の書物が届けられる。 届け人は件の依頼人で、中身は簡単な小話と「もみじ山」の絵だった。木々の赤にちぎり絵のごとく紅葉が張りつけられており、目にも鮮やかだ。巻末には直筆でそれぞれ一人ひとりに丁寧な謝辞が述べられており、依頼人は大変満足しているようだった。 もうすぐ秋の終わるころ、武天、神楽の都近くでの話である。 |