朱に染まる山へ

マスター名:浅野 悠希

|

|

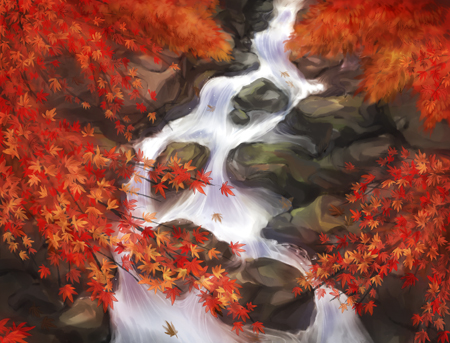

| ■オープニング本文 空が高くなり、青い空が柔らかな色をしたと思ったら、もう冷たい風の吹く季節。 作物の収穫時期が終わり冬支度をする頃ですが、理穴の西南には未だ紅葉の見頃が続いているようです。 今からならまだ間に合う、今を逃せば来年までお預けかも知れない山を染める朱。 奏生の市場で売られる収穫したての新鮮な果物でも持って見に行ければ、息抜きになること間違いないでしょう。 しかし、せっかく趣のあるところへ出かけるのに果物を丸ごととは絵になりません。 ここは果物を用いて紅葉狩りに合う甘味を持って行こうではありませんか。 気心の知れた仲間たちとなら、多少失敗してもそれ自体が楽しめるでしょう。 まだ交遊から日の浅い者同士なら、意外な好みに驚かされるかもしれません。 それに、各自が用意して交換するのも1つの醍醐味となるでしょう。 晴れ渡る空の青と山を染める朱の2色に、皆さんの楽しげな声を添えませんか? 美味しい甘味を持って、紅葉狩りに行きましょう! |

| ■参加者一覧 20歳・男・志 22歳・女・陰 24歳・男・志 24歳・女・志 14歳・女・陰 10歳・女・陰 24歳・男・シ 45歳・男・弓 |

| ■リプレイ本文 もう冬の風が吹き始めているというのに、秋の景色が残るところがあるらしい―― そんな話を聞きつけた8人は、市場で買い出しを済ませて理穴の西南を目指すことにしました。 けれども、不思議な依頼もあったものです。市場で買い付けた果物を持って紅葉狩りに行くなど、仲間内での小旅行のような物。これが何故依頼になっているかなど疑うことも無く、楽しそうに準備を整えているのでした。 「おー、絶景かな絶景かな。まだまだ風情があってええなあ」 天津疾也(ia0019)は、やっと近くに見えてきた山を前に足を止め、余裕の表情でケラケラと笑う。女性陣の荷を幾分か肩代わりして運んでいたのに体力が有り余っているのか、一面に広がる紅葉に満足げに頷いた。 (天気も良くて気持ちええ場所やし、これは期間限定の甘味処を開くんもアリやな) 仲間と風情を楽しみに来たのに、ついつい考えてしまう商売のこと。三男坊とは言え商家で育った疾也には仕方のないことかも知れない。 そこへ、玖堂真影(ia0490)が明智珠輝(ia0649)と連れ添ってやってきた。久々の再会に真影が喜んでいるのが周りにも伝わったのか、2人の会話にはあまり介入しないように気を遣っているようだ。 数歩離れた場所で、皇りょう(ia1673)が本当に料理を手伝えるだろうかと柏木くるみ(ia3836)や陽胡恵(ia4165)らとこれから行われる甘味作りについて話し、そんな様子をバロン(ia6062)が微笑ましく眺めている。 続々と目的地へ到着する中、流星六三四(ia5521)が遅れをとって到着した。まるで、宝物を見つけたかのように上機嫌でやってくる彼に、誰もが不思議そうな顔をする。 「六三四さん、何かありましたか?」 同じ道を通ってきたはずの自分たちは何も見ていないので、くるみはメモに何やら書き込んでいる六三四に呼びかける。しかし、もったい付けるようにチラチラとメモ帳を見た後、勢いよく閉じてしまった。 「そいつは後のお楽しみってヤツだ! さ、とっととかまどを作っちまおうぜ!」 3人が「えー」と残念そうな声を漏らす横を素早く通り抜け、六三四は疾也と合流して石や乾いた木の枝を集める算段をし始めてしまった。 「何も秘密ではなく後でと言っておるのだ。でなければ、いつまでたっても甘味は食べられんぞ」 ほら、とまるで3姉妹のようにやりとりしていたくるみたちの背中を押し、4人がいる場所へ向かうのだった。 山の麓とあって木の枝は豊富にあり、近くに川があったので手頃な石の調達も出来。かまど作りは男手もあったおかげで難なく終了。真影が手本となるべくテキパキと作業を進めているが、もしかしたら早く珠輝に手料理を食べて欲しいという乙女心が強いのかもしれない。 材料も調理道具も万全で用意しているところから、気合いの入り用もわかると言う物。火の扱いに十分注意しながら、餅を焼いてりょうとくるみに手本を見せる。 「で、こうして餡を包めば‥‥ね? 簡単でしょ」 熱い餅を手早く伸ばすことは少し難しいかもしれないが、それさえ出来れば何てことはない。他の料理のように包丁も使わず、味の調整もいらずの料理に2人は目を輝かせた。 「うむ、これならば私にも何とかなりそうだ。私にも、まともに出来そうな料理があるとは‥‥目から鱗だ」 料理に限らず、家事全般が苦手なりょうにとって今回の甘味作りは1番の難関。荷物持ちくらいなら鍛錬代わりになるかと思っていたところ、真影の発案により料理に挑戦してみることにしたのだ。 そのきっかけをくれた真影にとても感謝しながら嬉しそうに餅を焼き網に乗せる。 「楽しみですね、りょうさん恵さん。あたしが持ってきた柿の餡も、上手く包めるといいな」 「あたしも蜜柑を包むつもりなんだ。綺麗に仕上がるといいね」 そう言って見上げれば、視界いっぱいに広がる紅葉。真影が用意した栗きんとんは餅に包むと春の花のような優しい黄色に仕上がったが、夕日色に煮詰めた餡や瑞々しい蜜柑を使えば、紅葉に合う控えめな朱色になるのではと仕上がりに期待してしまう。 頑張ろうねと和やかに作業が進む横では珠輝がお湯の準備をしたり真影が手際よく林檎の下拵えをしていたり。六三四は柚子を千切りにしているので、辺りは甘酸っぱい香りで満たされている。 すでに家で調理を済ませてある疾也とバロンは皆がくつろげるように平らな場所を選んで敷物を広げたりと、まるでずっと昔から付き合いがあるかのようで、このまま和やかに時間が過ぎていくように思えた。 途中、疾也が手伝おうと恵たちに近づいて蜜柑をつまみ食いしようとしたところをりょうに咎められたり、先に仕上げた六三四の柚子茶で温まるようバロンも配るのを手伝っていたりと時間に追われることなく楽しみながら作っているのに、真影だけは忙しそうに動きっぱなしだ。 折角だからと色々作るつもりなのだろう、次は金柑を炙るために切り込みを入れと手を休める間もなく作り続ける真影に、近くに居た珠輝が声を掛ける。 「真影さん、そう急がずとも。時間はたっぷりあるのですから、お茶を頂きましょう?」 「ありがとうございます、珠輝さん。もう少しで終わりそうですから、あたしは後、で――」 思いの外近くにいたことに驚いてしまい、小さな金柑を切っていた刃物は親指に切り傷を作ってしまった。 真影が痛みに顔を歪め自分で傷口を確認する前に、珠輝は彼女の両手首をしっかり掴み親指へと口づける。小さな傷とは言え、刃物を滑らせた指先には赤い血が流れ始めており、衣服へ落ちる前にと付け根から舌を滑らせ傷口を舐める。 しかし、その現場を遠巻きに見ている者にはイチャついているようにしか見えない。 「おーおー、熱っいのお。いや、六三四さんが焼いてくれた芋がやで? いやーちょっと熱すぎるくらいやなあ」 カッカッカと笑いながら大きな声で疾也が茶化すと、ハッとしたように真影が珠輝を押し戻す。 自分の身を心配してくれ、傷口とは言え口づけを受けているこの状況は恋心を募らせる真影には嬉しいハプニングだが、今日はみんなと楽しみに来ている手前1人浮かれて迷惑をかけるわけにはいかない。 何よりも、見られているということを意識した途端に恥ずかしさが込み上げてくる。 「た、珠輝さん、大丈夫です! そんなに酷い傷じゃないですから」 「いけません、女性に傷が残るのは以ての外ですよ」 血が止まったのを確認し、手持ちの薬草で丁寧に傷を癒す。 「それに、私が驚かせてしまって作った傷ですからね。邪魔しないようにあちらで待っています」 頑張って下さいね、と微笑み去っていく明智に、真影はただただ赤くなる頬をどうにか誤魔化さなければと、熱心に金柑を炙るのだった。 そんな2人を置いて、先に甘味を満喫し始める6人。敷物の上で甘味を囲むように円を組み、所狭しと並ぶそれらは見ているだけで幸せな気分になれる。どれから手を付けようかと目移りしている中で、バロンは綺麗な紅葉を器に添え、最後の仕上げをして作ってきた珍しい甘味をお披露目した。 「バロンさんは、林檎の甘露煮ですか?」 和菓子屋の娘であるくるみは家で見たことのない調理法に不思議そうな顔をするので、バロンは少し頬を緩めて話し出す。 「甘露煮より甘くは無いが、似たような物かもしれんな。ジルベリアのコンポートというもので――」 天儀では見る機会の少ない甘味の話も、聞いてくれるのは女性陣だけ。男性陣2人はゆったり紅葉を眺めるのもそこそこに、目の前に並んだ甘味たちに手を伸ばし始めていた。 「これが、こんぽーとって奴か、うめーな!」 「こっちの大福もうまいわ。いやー秋はほんまええ季節やなあ」 端から順に手を付けては見た目であったり味の感想だったりを熱心にメモ帳へと書き込む六三四と、甘味どころか既に酒まで飲み始めてしまった疾也にりょうは呆れたように溜め息を吐く。 「折角バロン殿が説明してくださっているというのに‥‥」 「まあまあ、固いこと言わんと! で、あんたは何を持ってきたん?」 俺はこれ、と寒天のなかに様々な果物を入れた物を差し出した。すでに1口サイズとなっているのでとても食べやすく、寒天が果物の瑞々しさを閉じ込めているので、こうして運んできても切りたての果物を食べているかのようだ。 「私は、そんな大した物ではないのだが」 後ろに置いていた小箱の中から、綺麗な花を取りだした。その美しさに小さな歓声が上がるが、六三四が観察するようにジィッとそれを眺めている。 「それ、まさか南京か?」 一瞬、橙色の大きな花が出てきたのかと思うが良く見れば違う。橙と緑は花と葉の色ではなく、実と皮の色だ。 「えぇ!? 南京って凄く硬いのに、どうやったらこんなお花に?」 自分の目を疑うように目を瞬かせている恵に少し照れつつも、秦国の料理によく見られる飾り切りを真似てみたと告げる。 「料理はあまり得意としていないが、刃物の扱いには慣れている故にこちらを用意した」 「ふむ、この出来映えなら高価な料亭で添えられていても申し分ない出来ですな」 しみじみと呟くバロンの言葉に真っ赤になりながらも、この場に彩りを添えられたことが嬉しくてつい顔が綻んでしまう。そして、食べる手を止めない六三四は大物を見つけたようだ。 「おおー!? これはあれか、けーきって奴か!?」 恵が家で焼いてきたアップルパイ、その隣には果物と生クリームを挟んだカップケーキと、見たこともないような物が並んでいる。鍛えられた情報収集の能力によりジルベリアの甘味の噂は聞いていたが、バロンのコンポートに続きまさかこの場で沢山味わえるなど思いもよらなかった。市場でも蜜柑に梨にと沢山の果物を買い付けていた恵なので、味にも期待できそうだとカップケーキに手を伸ばして大口を開く。 「一気に食べたら喉につめちゃうよ!」 慌てて蒸らしていたお茶を湯呑みへ注ぎ差し出せば、待ってましたと言わんばかりの勢いで六三四が受け取る。 「っはー、危なかったぜ。しかしなんだ? この茶も妙に甘かったような」 「それは、フルーツティだよ。あと緑茶も用意してあるから、気軽に声かけてね」 お茶の淹れ方には自信があるのか得意げに笑って見せるので、順々に湯呑みを受け取る。目の前に秋の景色が広がっているとはいえ、もう冬の入り口は過ぎた頃だ。指先から伝わる温もりは、今や焚き火代わりとなったかまどの火よりも優しく体を温めてくれる。 「おや、もう皆さん始めていらっしゃいましたか」 真影の治療が終わったのか、珠輝が椀とヤカン、そして焼き栗を持って輪に加わってきた。 「すまんな、取り込み中だったようで声を掛けそびれてしまって。して、おぬしは何を?」 ふふ、と笑みを浮かべて椀を並べ、1つずつ最中を入れていく。静かにお湯を注げば、この時期から恋しくなる懐中しるこの出来上がりだ。 「お好みで焼き栗を添えてお召し上がり下さいね。六三四さん、芋の方はどうでしたか?」 「おう、良い具合に焼けてるぜ! ほらほら、牛酪をつけて思いっきりくっちまえよ」 まだ温かい焼き芋を半分に割って一口大の牛酪をのせ片方差し出す。余熱でとろりと溶け、少し染みこんだ頃合いを見計らって2人は芋へとかぶりついた。 「嗚呼、美味しい‥‥! こう、牛酪の香りが食欲をそそると言いますか」 「芋の甘みも更に増して、最高だよな! こっちの大福も見てくれよ、くるみちゃんが用意した柿の餡の色がまた――」 すでに用意された物は全種類制覇し、メモ帳にはびっしりと特徴や味などを書き込んでいる六三四にとって、説明するなど容易いこと。 「六三四殿は、本当に生き生きと甘味についてお話されますね」 甘味どころか飾り切りの解説までされてしまい、誤魔化すようにりょうが口にした言葉を、当たり前だと言わんばかりに格好つけてみる。 「なんたって、ここに居るのはグルメレポーター六三四だぜ?」 何でも任せろと自信満々な様子に、都に戻ったら美味しいあんみつ屋を教えてもらおうと、珠輝は幸せそうな顔で目の前に広がる甘味たちを食べ始めた。 暫くして、真影も焼き林檎や金柑蜜湯の準備をした湯呑みを運んでくる。様々な甘味に舌鼓を打ち、時に疾也が紅葉吹雪だと腕いっぱいの紅葉を撒き散らして一面を染めたり、思い出したように珠輝と真影をからかったり。冷える風にあてられても、体は種類豊富な飲み物で温めることが出来、大人たちは合間に酒を酌み交わす。 「かっかっか、うまい料理と酒、それに風情もあるんやから最高やな」 他に紅葉狩りの客もなく、近くを流れる川のせせらぎと紅葉が揺れて奏でる葉音。時折聞こえる鳥や動物たちの鳴き声がこの静かな空間は自然が見せてくれている素晴らしい景色の一部なのだと知る。 「また、皆さんとのんびり来られたら良いですよね」 大自然に感謝しながら穏やかに過ごす時間。くるみの呟きに誰もがその時間を満喫出来ることを願いながら、8人は静かに紅葉を見上げるのだった。 「しかし、あれだけあった甘味がこうも無くなってしまうとは‥‥」 帰り道、軽くなった荷物を持ちながらバロンは不思議そうに呟いた。甘味好きな珠輝はもちろんのこと、疾也は酒の肴にとつまみ、六三四もかなり手が伸びていた。くるみもまるで栗鼠のように頬をいっぱいにしながら頬張っていたが、1番食べていたのはりょうだろう。 最初はみんなに遠慮しつつ食べていたのだが、満腹だと手を止める者が出る中で、1人だけ食べ続けていたのだ。 「皆さん小食ですよね、私はあまりに美味しくてついつい手が伸びていまいました」 照れ笑いを浮かべるりょうに、彼女の普通とはどのくらいの量なのかと疑問に思いつつ、恵はふと来たときのことを思い出す。 「六三四お兄ちゃん、来るときに何を見つけたの?」 「ん? 山に向かって下から上へゆっくり見上げてみな、面白いのが見れるぜ」 足下は枯れ葉混じりの黄色い草原、その先には先ほどまでいた紅葉の朱、そして―― 「わあっ! 流星さん、凄い景色見つけましたね」 仕掛けに気付いた真影は、少し興奮気味に景色を見る。山の麓を染める紅葉に対し、山頂は既に雪化粧。天気の良い青空と合わせ、青白赤と絶妙な按配で目の前に現れた。 秋と冬の2つの顔を見られるのはこの時期だけ。少し遅めの紅葉狩りも良い物だと帰路につくのでした。 8人がギルドに報告すると、市場では紅葉狩りに行く前よりも商売に熱が入るように。どうやら、仲間内で楽しむだけでも依頼が成功となる理由は、本来の目的が紅葉の様子を見てきて欲しいということだったから。 もしかしたら、噂が嘘で紅葉が見られなかった、なんてこともあったかもしれません。 けれども無事に紅葉も見ることが出来、甘味も満喫した8人はそれを気にすることはありませんでしたとさ。 |