綾苺とジャム 〜巨勢王〜

マスター名:天田洋介

|

|

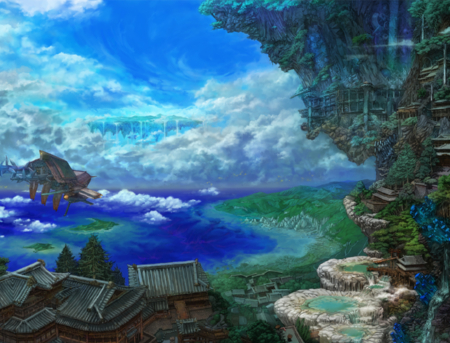

| ■オープニング本文 前回のリプレイを見る 理穴との国境付近では現在、武天の飛空船団が長期演習中である。 武天の国王、巨勢宗禅の娘である綾姫は先月、開拓者達に協力してもらい慰労訪問している。 理穴東部の魔の森の状況は予断を許さぬ状況にあった。但し、他国故に事が起きなければ対応は難しい。無用の憶測を生むからだ。 いざというときに駆けつけるための国境付近での待機といってよかった。 綾姫は武天の都、此隅近郊の地で苺畑の手入れに汗を流していた。今年は従来の天儀産の他に希儀で手に入れた苺の苗が育つ。 「そろそろお終いじゃの〜。残念だが仕方があるまいて」 一面の緑の畑を眺めながら綾姫が両手を腰に当てる。 長く収穫してきた苺だが実りの時期はもうすぐ終わる。残念だが生の苺はすぐに傷むのでそのまま保存する手はない。加工してジャムにするのが最良といえた。 「二度目の飛空船団の慰労に出かけるときにはこちらのジャムを持って参ろう。甘いものは貴重じゃからな」 これまでも余った分を少しずつジャムにしてきたが、残りすべてをまとめて加工しなければならない時期が近づく。 野外に土鍋をいくつも並べながらの大規模な苺ジャム作りを計画する綾姫だ。 「人手が足りなくなるのは明白じゃ。帰りに寄って参ろうか」 綾姫が護衛を連れて畑の帰りに立ち寄ったのが此隅の開拓者天ギルド。苺ジャム作りを開拓者達にも手伝ってもらうおうと考えたのだ。 「ジャム作りには二日かけるつもりじゃ。全部摘んで綺麗に洗って砂糖と混ぜて一晩置き、それから煮込むのでな。わらわも城には戻らず畑で一晩過ごそうかと考えておる」 「ジャム作りとは大変なものなのですね」 綾姫の話す内容を受付嬢が緊張しながら書類にまとめる。 受付嬢は綾姫が帰った後、巨大な風信器の元へ。さっそく依頼内容を神楽の都のギルドへと伝えるのであった。 |

| ■参加者一覧 19歳・男・巫 25歳・男・サ 16歳・女・志 18歳・女・シ 25歳・男・サ 27歳・女・シ |

| ■リプレイ本文 ●苺 「よく来てくれたのじゃ〜♪」 綾姫は満面の笑み。苺ジャム作りの一同は晴れた早朝、此隅近郊の畑に集まった。 挨拶もそこそこに作業へと取りかかる。護衛のサムライ達はすでに巡回中だ。 まずは畑になっている苺摘みから。西中島 導仁(ia9595)はてきぱきと働く綾姫の姿に感心して何度も頷いた。 「ふむ、綾姫様はよくお動きになられる。さぞや良き主君となり、後世に語り継がれることだろうて‥‥。おっといけないな」 思いふけりそうになるのを振り払って西中島も苺摘みに取りかかった。 「少しでも味が良いものになれば‥‥」 苺を乱暴に扱えば綾姫の気分を害するかも知れない。すぐにジャムにするのならば手荒でも構わないところだが、それでも西中島は丁寧に苺をもいでゆく。 「導仁殿よ。これはもうよいのかや?」 「は、はい綾姫様!」 籠の一つが苺で一杯になった頃、苗の間から綾姫の顔が現れて西中島を驚かす。 「俺が運びますので」 「よいよい。こちらはわらわが持っていくとしようぞ」 西中島が止める間もなく綾姫は籠を担いで去っていった。ふと足下を見ると空の籠が置かれている。周到さにあらためて感心する西中島である。 綾姫は苺でいっぱいの籠を十ほど回収してからヘタ取りに参加した。調理は苺畑の外れにある簡易な造りの日よけ屋根の下で行われる。 「この作業もこれまで何度となく繰り返してきたのじゃ」 綾姫はひょひょいと小刀で苺のヘタを外してゆく。以前は怪我をしないかはらはらしながら見守っていた侍女達も今はそうでもない。ただ出来れば止めて欲しいと願っているようだ。 「こういうのは得意なので、お任せ下さいな」 茣蓙の上にいた綾姫の隣りに座ったのは此花 咲(ia9853)。素速くヘタを次々と取っていった。涼しい表情とは裏腹に心の中では激しい葛藤に悩む。 (「‥‥このまま食べてしまいたくなりますが。我慢‥ガマンなのですっ」) ふと此花咲は綾姫と目と目が合う。よく見れば綾姫の頬がモグモグと動いている。 「咲殿も美味しそうな粒があれば摘んで構わぬぞよ。希儀の酸っぱい品種とはいえ、よく熟れておるのは甘いぞよ♪」 綾姫にそういわれてしまったからには食べない訳にはいかない。ぱくっと此花咲が苺を頬張ると綾姫がにこりと微笑んだ。 シノビのライ・ネック(ib5781)は苦無のような小刀の扱いはお手の物。緑色のヘタで出来た山盛りがさらに大きくなってゆく。 「綾姫の話しによれば手の熱さえも苺を傷める要因になるそうですから、少しでも手早くやろうと思いまして」 あまりの手際の良さに驚いて訊ねた侍女にライはそう受け答えるのであった。 将門(ib1770)のヘタが取り終わった苺の山を侍女の一人が運んでくれる。将門は首を傾けて肩を鳴らす。 (「座っていても片づけられる仕事は助かるな‥‥」) 負傷中の将門は水を飲み、人心地つけた後で再び苺のヘタ取りに精を出す。 「綾姫が手ずから育てて作った綾苺ジャムなら、派兵団の方々も気合が入るのじゃないかしら♪」 「そうかの〜。そうならとても嬉しいのじゃ♪」 エプロン姿のフェンリエッタ(ib0018)と綾姫はヘタ取りが終わった苺を井戸の側まで運んだ。ちなみに綾姫もフリフリエプロン姿である。遠くから眺めるとまるで姉妹のようだ。 「もう一杯、いきますね。近くだと水飛沫がかかりますよ」 紙木城 遥平(ia0562)が汲み上げてくれる井戸水を使って苺を洗う。釣瓶の上げ下げはかなり大変なものだが紙木城が頑張ってくれた。 紙木城、綾姫、フェンリエッタは明日に行われる壺の密封についてを話題にする。 「作業開始の前に仰っていましたが、壺を封蝋するときは浅く湯を張った鍋に並べて温めてから、蓋を差し込んで密封がよいのではないでしょうか?」 「言葉足らずですまなかった。栓で蓋をする時点ではまだ苺ジャムは温かいので湯を張る必要はないのじゃ。さらに蜜蝋で封をした時点できっちりと隙間がないとよいのじゃが、そうでない場合もあり得る。念のためもう一度茹でたら蜜蝋が隙間に入って完全になると考えての。熱湯とは表現が過激であった。許してたもれ、遥平殿よ。ぬるま湯なので蓋が蒸気で弾けるとかはないのじゃ」 水を汲み続ける紙木城、苺を洗う綾姫。 「封する作業は火傷しないように気をつけてやらないとね♪」 笊で苺の水気を飛ばすフェンリエッタ。 「火傷は嫌なのじゃ。折角の楽しい苺ジャム作りじゃからな」 綾姫はフェンリエッタと紙木城に見えるよう一粒の苺を陽にかざす。陽光をたっぷりと浴びて赤くなった苺の実はまるで宝珠のように輝いていた。 ●明日に備えて 苺をジャムにするための巨大な土鍋は十口を数えた。 「結構、重いものだ‥‥。例え終わりが見えなくとも、目の前の事を一つ一つ解決していけば、必ずそれに見合った能力を得ることができる‥‥人それを“成果”という」 「これだけの砂糖を入れるから長期保存が効くようになるのですね」 西中島とライがそれぞれに肩に担いだ袋から砂糖を土鍋の中へと注いでいった。土鍋を回るようにして万遍なく中の苺にかかるように。 たくさん砂糖を入れたがこれでも約半分。調理途中で残りの砂糖を投入する手順である。 他の者達は柄杓で土鍋の中の砂糖を掬って、かかっていない苺の上へと振りかける。それが終わると埃が入らないよう風呂桶用のような木板の蓋が土鍋の上に被せられた。 「ふう‥‥何とか日が暮れるまでには終わったぞよ。皆の者、ご苦労であった」 綾姫の一言で今日の作業は終了。夕食として城から運ばれたカレーを全員で頂いた。今晩は畑の片隅に用意された天幕に泊まる。 篝火に照らされながら一同は野外でゆっくりとした時間を過ごす。 「むむ‥‥中々に強いのですよ」 「咲殿こそやるのじゃ‥‥」 此花咲が用意した花札で遊んだり。綾姫も参加して大いに盛り上がる中、どこからともなく笛の音が。 紙木城が苺畑の中を歩きながら横笛を吹いていた。 「よい景色だ‥‥」 将門は笛の音色を楽しみながら茣蓙の上に寝転がって月を眺める。 「さすがに檸檬も大量ですね」 ライは明日使う予定の檸檬を吟味する。城に納品されただけあってどれも素晴らしい。 「そろそろかな‥‥」 一緒に花札をやっていたフェンリエッタに綾姫が寄りかかる。日中、頑張っただけあって眠いらしく綾姫は舟を漕いでいた。 「寝ないと拙いですね。明日も大変ですし」 此花咲がそっと花札を片づけて就寝の時間となる。周辺の警備は護衛のサムライ達に任せて天幕の中でゆっくりと休む調理担当の一同であった。 ●完成まで そして二日目。元気を取り戻した綾姫は苺ジャム作りを再開させる。 「こんな感じかしら」 「よい状態じゃな」 フェンリエッタが土鍋に差し込んだ棒を眺めて綾姫が頷く。苺から染み出た水が土鍋に溜まっているのを確認してから窯の火が熾されることに。 「こちらは任せて頂きましょうか」 「頼むぞよ」 火熾しを担当したのは紙木城だ。火種の術で藁を燃やして薪に移す。途中で消えてしまっても簡単にやり直せるのが強みである。 「結構急がないと‥‥」 ライは檸檬を真っ二つに切って種を取りだす。 檸檬汁は終盤に使うものだが、大量なだけに今から用意しておかなければ間に合わなかった。氷霊結で作られた氷を敷き詰めた箱の中で一時保存される。 「壺もこれだけあると壮観だな」 「まったくだ」 将門と西中島はジャムを詰め込む小さな壺の煮沸を担当した。こちらは土鍋ではなく鉄製のズンドウで行われる。 苺ジャムを詰める直前にまとめて茹でられれば一番なのだが、壺は三百個もあるのでそれは不可能。熱湯で煮てから取っ手のある大笊で取りだし、敷かれた布巾の上に壺の口を下にして並べられる。途中から火熾しを終えた紙木城が手伝ってくれた。 「普通のジャム作りよりもきっと時間がかかるはず‥‥」 薪をくべる係のフェンリエッタは土鍋の熱さを確かめる。 これだけ大きいと熱くなるまでにかなりの時間がかかるもの。逆に一度熱せられた後ではなかなか冷めにくいはずである。 「苺ジャムって、こういう風に作るのですね」 此花咲も土鍋の火加減を調節する薪係を担当した。まずはがんがんと薪を焚いても大丈夫。難しいのは熱が通りだしてからだ。 「この待ち時間は歯がゆいものじゃ‥‥」 綾姫は薪の燃え方、土鍋の中の状態を確かめては腕を組んで呻った。 しばらくしてようやく土鍋の中で小さな泡が立ち始める。 ここからが勝負。色が濁らないようそれなりの火力で、かつ苺の実を完全に潰さないよう、また焦げつかさないように注意が払われた。大きな木べらでゆっくりと底から上へとかき混ぜてゆく。 「アクが出てきましたね」 台に乗ったライや侍女達が網を使って土鍋内のアク取りに汗を流す。 頃合いだと感じた綾姫が指示を出した。焚き口から燃える薪が半分ずつ掻き出される。 味を染みこませるには煮込み続けるだけでは駄目。冷める過程が大切である。 小さな土鍋なら二十分も待てば十分だが一時間待つことに。お風呂の湯が冷めにくいのと同じ理屈である。 「これは母が作ってくれたおやつなのです。見よう見真似ですが、作り方は合っているはずなのですよ」 此花咲は休憩の間に苺飴を作って一同に振る舞う。作り方は簡単。砂糖と水を火にかけて甘いとろみを作り、それに割り箸に刺した苺をくるむ。冷やして固めて出来上がり。 「祭りであったら買ってしまそうなのじゃ♪」 綾姫は自ら作った苺飴をパクリ。惜しむらくはこの季節にしか食べられないことだ。 「熱い新茶は勿論、水出し煎茶もあるわ。どうぞ♪」 「おっ」 綾姫は苺飴の後で水出し煎茶で喉の渇きを癒す。氷でよく冷やされていてとても美味しかった。 そして一時間経過。風が少し吹いていたせいか土鍋の熱はかなり落ちていた。 再び薪の火力を強くし、全員で協力して残りの砂糖を土鍋の中へ。砂糖が残らないようかき混ぜながら煮込まれる。さらに半分に切られた檸檬を搾って汁を垂らす。 保存性を高める仕上げとして火力最大で熱せられて苺ジャムが完成する。 そして小壺に詰める作業。煮沸した三百の壺だが使う寸前に煮立つ湯の中へと潜らせてから使われる。 「私はいつもほぼいっぱいにジャムを詰めちゃうわ」 「あと少し、三、二、一、いっぱいです」 フェンリエッタが苺ジャムを注いだ壺へと此花咲が栓を施す。 「いよいよじゃの〜♪」 綾姫が水を張った容器の上に苺ジャムの壺を並べてゆく。 「こちら足りませんね。追加しておきます」 紙木城はあら熱取りのために容器へと氷を投入してくれる。 「もうすぐ暮れなずむ頃か」 「土鍋一つにつき壺三十個の計算になりますね」 二つ目の土鍋では西中島が苺ジャムを注いでライが栓を閉じた。並べる作業はライが兼任する。 三つ目の土鍋は将門と侍女の一人が担当。氷作りをフェンリエッタと交代した将門が途中で入れ替わった。 「これで終わりだ」 「壺が少し足りなかったようで残りそうです」 最後の土鍋は将門と紙木城が担当。詰めきれなかった苺ジャムはこの後の試食で使われることに。 壺の仕上げは蜜蝋で。溶けた蜜蝋の中へ壺を逆さまにして浸けられる。蓋と口の周りが被さればそれでよし。後は軽く湯煎するだけだ。 綾姫も蜜蝋で封じる作業を楽しむ。 湯煎も終わった壺をフェンリエッタが軽く叩いて音を確かめた。蓋をした直前よりも高め音がするので封は大丈夫なようだ。 「完成した苺ジャムの壺を荷車へと載せておこうか」 「それがよい‥‥?!」 将門と西中島が積み込み作業をしていた最中にふらりとたった一人で巨勢王が現れる。 「くるしゅうないぞ。姫が何処か知っておるか?」 将門と西中島は綾姫のいるところへと巨勢王を案内した。 「父様、来てくれたのじゃな」 「ここはよい香りで満たされているの」 これにて苺ジャムの小壺、三百個が完成。以前にコツコツ作ったものも含めればかなりの数が揃うのであった。 ●試食 せっかくの作りたて苺ジャム。壺に詰めきれなかった分は全員で頂いた。 「やはり苺ジャムといえばパン。そう考えて用意してもらった」 将門は事前に頼んでおいた焼きたてのパンが城から運ばれてくる。後で食べられるよう巡回しているサムライ達の分も含めて。 さらに牛乳と練乳も。氷霊結が使える紙木城とフェンリエッタに手伝ってもらって『いちごミルク』を作り上げた。 「ぷはっー。美味いの〜♪」 「姫よ。口の周りが白くなっているぞ」 焼きたてパンにいちごミルクを頂く巨勢親子。その仲むつまじい姿が見られてよかったと感じる将門だ。 「魔の森の事が気にはなりますけれど。それでも、こうして座して待たなければならないのは、何とももどかしいものなのですね」 「そうだな。待ち続けるのはつらいものだ。だがしかし――」 此花咲と西中島は理穴の危険な現状を話題にする。前回、綾姫と共に慰労した国境付近の武天飛空船団はそのためのものである。 「酸味の強い苺を食べられる様加工するのも結構大変ですね。ただ、一度ジャムにすれば後は色々な料理やお菓子に使えるので便利だと思います」 「出来たては特に美味しいです。王様がいっていた通り、香りがよいのがとても――」 ライと紙木城は苺ジャムの出来に満足する。 (「この味ならきっと大丈夫‥‥」) フェンリエッタは苺ジャムをつけたパンを食べると薪を集めた場所へと向かう。どの薪も窯で使われたもので赤く燻って熱気を放っていた。その薪山をスコップで崩して土の下を掘り始める。 気になった一同は遠くで見守った。 「何とか間に合ったみたい」 フェンリエッタが土の下から取りだしたのは大葉の塊。中を開いてみると苺ジャムで味付けされた蒸し焼きの豚肉が湯気を立てていた。 人数に対して量が少ないのでみんなで少しずつ試食してみる。 「まさか苺のジャムが肉に合うとは‥‥。ジルベリアの料理とは奥深いものよ」 「驚きなのじゃー」 巨勢王と綾姫も感嘆の声をあげる。 城まで苺ジャムの壺を運び込んだところで依頼は終了した。 「味わってくれると嬉しいぞよ♪」 最後に綾姫から開拓者達に壺入りの『綾苺のジャム』が贈られる。そして深夜、楽しかった思い出を胸に精霊門で神楽の都への帰路に就く開拓者達であった。 |