タイトル:Last Man Standingマスター:敦賀イコ

| シナリオ形態: ショート |

| 難易度: 難しい |

| 参加人数: 8 人 |

| サポート人数: 0 人 |

| リプレイ完成日時: 2012/08/07 13:57 |

●オープニング本文

●

3月、高崎市内。

戦場となった街角でバグアと人類が対峙していた。

人類、上小泉 源太郎は満身創痍。右腕はあらぬ方向を向き力なく垂れ下がり、得物であった斧はすでに形を失い、地に転がっている。

臓器に受けた深刻なダメージのため、呼吸のたびによろめき血を吐く様は、まさしく死にぞこないといった様相であった。

だが、それでも上小泉は左手に山刀を構え、震える切っ先をバグアに向けて下さない。立ち向かう意思を崩さない。

対するバグア、春遠 朱螺も全くの無傷とはいかなかった。

身体のところどころが切れ、血が流れ落ちている。

春遠は首筋を伝う血をのんびりと拭いながら満足そうに微笑む。

「中々、素晴らしい闘争でしたが、もうこれまででしょう。あなたは狙い通りに数分、私の足を止めた」

「──そうだな‥俺が、どうにかできなかったぶんは、この数分で、生き残った仲間がやってくれるだろうさ‥‥人、ひとりじゃあ、できねぇことでも‥仲間ってのが、いりゃあ、よ‥‥たとえ‥俺たちができなくても‥生き残った若ぇのが‥俺たちを超えて」

──テメェらに勝つ。

その言葉が発せられる前に春遠は上小泉の心臓を貫いていた。

春遠は上小泉の最期の言葉を安易な他力本願だと一笑に付したが、すぐにそれを改めた。

バグアに対し、人類は団結をもって対抗してきた。

上小泉が言いたかったのは人と人との繋がり、絆、託されるもの。

言語化するには難解な概念であり、数値化なども決してできない。心という曖昧な、移ろい易いものをもとにしながら、逝く者に1を託されれば遺された者はそれを10にも20にもしてしてしまう。

しかも、多種多様な方法でもって。

実際、人類はあまりにも急激な進化と革新を実現させてきた。

強硬派の危惧は尤もであった。

見切りをつけて早々に滅ぼすべきは滅ぼし、退くべきは退く。そうでなければ──

(機を見誤るとは、私も耄碌したものだ)

観察しながら『敵』と『闘争』を探しているうちに人類は、予想をはるかに上回る速度で成長を遂げていたのだ。

決して侮っていたわけではないが、それを見過ごしていた己の迂闊さを春遠は自嘲し、衰えを覚えずにいられなかった。

春遠、今は上小泉と称するこのバグアはこれまで、利や権力などに一切興味を持たず、例えそれらを得る機会があっても一顧だにせず、ただただ、強者との闘争と戦闘に関する知識や技術を追い求め、幾多の戦場を渡り歩き続けてきた。

己を熱く燃え立たせるもの、情熱の向く先に忠実に、恐れ憚ることなく、心の赴くまま自由に立ち回っていた。

そうして力と知識を蓄えて行くうちに『闘争』および『闘争を行うモノ』に、独自の価値観を見出し、得た力に敬意を、掠奪に誇りを持つようになっていた。

それ故に、己の力を振るう時を慎重に見定めていたのだ。

『闘争』の末に斃れ、己が持つ全て、掠奪してきたもの達が存在したという証を無に帰すことになっても、何ら恥じることがない『敵』を求めて。

(戦闘能力だけは十二分、しかし)

地球人類を観察する中で際立ったのは、矛盾。

平然と人を殺す傍らで、当たり前のように人を救おうとする。

信念と呼ぶべきものがあるのかと思えば無い。無いかと思えばある。

その場その場の感情に従い如何様にも変化する。この矛盾に満ちた生物は何であるのか。

理解しがたく、『敵』とするにせめて、今少しの成熟を待とうと考えたのが、誤りであった。

●

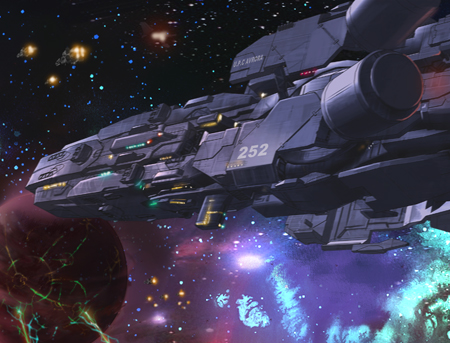

6月、宇宙。

宇宙要塞カンパネラから少し離れた宙域にある、周囲1kmほどの大きさの浮遊岩石。

巨大な岩塊から剥離したものと思われるそれは、いびつではあったが広く平らな面を持っていた。

そこへとふらりと降り立った上小泉は、持ち込んだ機械、重力制御装置を作動させ、重力、さらには地球と同成分の大気をも形成させ、擬似地上、とでも言うべき場所を作り出した。

純然と闘い争いたいという、それだけのために。

作業を終え、崖状になっている岩の端に腰を下ろした上小泉の目の前を、一機のワームが通り過ぎる。先で減速し、引き返してきたワームの上には、半獣人といった風体のバグアが立っていた。

「何かと思えば渡り鳥ではないか。相変わらず奇態なことだ」

「よ、久しぶり。新しい上役とは上手く行きそうかぃ?」

半獣人は、不快極まりないといった風に顔を顰める。

「あの下等生物の元で動くなど、冗談ではない」

大規模作戦中、佐渡 京太郎はアポロン残党を併合したが、そこから離反する者は少なく無かった。

「そんじゃあ、どこにも属さずやろうって?」

半獣人は牙をむき出し、不敵な面構えを作ってみせる。

「おうよ、今、同輩に声をかけて廻っているところだ。渡り鳥、お主も来ぬか?」

「ま、生き残ってたらな」

「今はただ一人、風雲に遊ぶ、か。それもよかろう。武運を祈る」

「ありがとよ。お前さんも堅固でな」

短いやり取りの後、半獣人はワームを発進させた。。

敗残の兵をまとめ、再起を図ろうとする、覇気に満ちた旧知を見送り、上小泉は両腕を上げて大きく伸びをした。

「さて、やるとするかぃね」

視線の先には宇宙空間を進むいくつかの光点。

浮遊岩石に突如生じた重力異常を察知した人類、KVが徐々に接近しつつあった。

●

「それで、何かと思ったらいきなり目の前にいるんですよ。KVの機首に立ってるんですよ。んで『場所作ったんで傭兵連れてこいよ、戦おうぜー』って放課後カラオケ行こうぜーみたいなノリで言われましたよちょっと何なのあのバグア」

早口でまくしたてる山田 良子の元気な姿に、ロズウェル・ガーサイドは胸を撫で下ろした。

先日、周辺宙域で実習を行っていた生徒達が襲撃を受けたばかりであり、カンパネラでは警戒を強めていた。

そこへ、突然の重力異常である。

KVにて周辺警戒を行っていた良子他4名の学生が偵察の指示を受け、現場に接近、その場にいたバグアと接触したというのだ。

「よく無事に帰ってきたもんだ」

「伝言役にするつもりだったんでしょうから、そりゃ──」

良子はふと口をつぐみ、思い返す。

「ここで俺を倒さなきゃ、お前らにとって災厄になるぞ」

快活な笑顔とともに上小泉はそう言った。

今、佐渡に恭順しないアポロン残党が集結しつつある。

上小泉はこれまで、個人行動を是としており、組織的行動を取らなかった。

戦闘に限らず、人心を突くことにも長けたバグアがもし、アポロン残党と合流し、組織にて大掛かりな作戦行動をとるようになれば、新たな脅威となることは間違いないだろう。

だから、そうなる前に倒しておけ。

まるで他人事のように言っていた。

「‥‥ケリをつけたいんじゃないかな、あの人」

「ケリ?」

「ええ。何て言ったらいいのかですけど、たぶんそうだと思います」

唐突に何かを確信した様子の良子に、ロズウェルは怪訝な顔をするばかりだった。

●参加者一覧

終夜・無月(ga3084)

終夜・無月(ga3084)20歳・♂・AA

19歳・♀・AA

18歳・♀・AA

17歳・♂・AA

24歳・♀・AA

10歳・♀・ER

24歳・♂・PN

村雨 紫狼(gc7632)

村雨 紫狼(gc7632)27歳・♂・AA

●リプレイ本文

●何もかもを飲み込んで行きそうな漆黒の宇宙空間。

その中に、冗談のようにぽっかりと浮かぶ岩場。

まるで地球上であるかのように重力が働き、大気すら存在しているそこは、暑くもなく、寒くもなく。ただただ、荒涼としていた。

「おあつらえ向きの場所だな、アンタがくたばる場所としちゃあ」

殺風景と言いようもないほど、何もない岩場。湊 獅子鷹(gc0233)はシニカルに笑って見せる。

「今生に骸を遺さず、ってカンジでいいだろ?」

「存外ロマンティストですのね。それはそうと、お弁当作ってきたので食べません?」

ミリハナク(gc4008)は、持参してきた柳のピクニックバスケットを持ち上げた。

「お、そいつぁ、ありがてぇ」

破顔一笑する上小泉。興味はあったんですよねぇ、地球じゃ体験せずじまいでしたけど、などと喜ぶ。

その場にテーブルクロスを敷き、座を設けるミリハナク。

バスケットから取り出されたのは、数種類のサンドイッチにサイドメニュー、切り分けられた林檎。

ステンレスの水筒から白い陶器のカップに注がれる薫り高い紅茶。

食事を勧めながら、ミリハナクはふと、口に上らせる。

「私にとって闘争とは喰らうことですわ。肉として食らい、経験と知識を糧とし、敵に感謝して喜びを見出す。人のルールからすれば狂っているのかしら?」

ミリハナクは小首を傾げていたずらっぽく笑った。

「欲望に忠実に生き、悦楽と共に力を得ましたの。これからも強者と戦い、バグアとは違うバケモノに成長して、いつか討たれるのでしょうが、その時は喜んで喰われましょう」

「おう、それよ。それでいいのよ。きちっと殺し、きちっと殺される。喰らった血肉を喜び、誇り、そして憎まれ、恨まれる」

食事も殺し合いも同列である、と語るミリハナクの言葉に、シュリンプとクリームチーズのサンドイッチを頬張っていた上小泉は、さも嬉しそうに膝を叩いて同意を示した。

「それだけのこと、と言っちまえばそれまでだが、たかだかそれだけのことを心得てる奴がどんだけ少ねぇことか」

手に残っていたサンドイッチを口に放り込み、茶を飲み干すと上小泉は、悪びれなくおかわりを要求する。

無邪気な様にミリハナクはくすりと笑い、差し出されたカップに茶を注ぐ。

「それと。私は女でお姉様ですから、弱者はすべて庇護対象ですの。私と違って未来ある方達は愛おしくて、全力で守りますわ。ふふ、偏食家ですの」

「踏み潰すでなく庇護する、か。天秤にかけて傾ける方は決まってんだな。偏食家で結構。いやぁ、姐ちゃんみてぇないーい女と、もうちょい早く会えてたらなぁ」

カップから立ち上る湯気と香気を楽しむように、目を伏せた上小泉の表情にふと、一抹の影が落ちた。

居心地の悪い沈黙に村雨 紫狼(gc7632)が声を上げる。

「源さん、いや、その中にいる誰か。前に言ったよな、例え分かり合えても共存は無理だって。アンタと俺たちは闘う事でしか分かり合えないのか!? どちらかが斃れる事でしか、認め合えないのかっ」

上小泉はミリハナクの言葉に共感を示した。バグア、異星人であっても、地球人類とそう変わらないメンタリティを持っている。

想いが通じ合うのであれば、血を流す必要はないのではないか。

争う以外にもし、他の道があるのであれば、例えどんなに困難であってもそちらを選びたい。そう考える紫狼。だが、

「俺達ぁ、生物としてあまりにも違う。バグアにとって生きるってことは、他の生物を殺して知識を奪う。そーゆーことだ。お前さんらが食い物食って生きてるのと同じにな。在り方が違う、価値観が違う。その差はどうやったって埋まらねぇし、俺達の接点っつったら戦闘ぐらいなもんだろ?」

返ってきたのは否定だった。

正直、面倒だと時枝・悠(ga8810)は一歩離れた場所で腕を組み、会話の終了を待っていた。

変わりものの敵、話の種も無くは無いが、自分の覚悟が自分の根底にあって、芯として自分を支えている。そんな事は、自分だけが知っていれば良い事であると。

他人に語ることも、相手のそれを引っ張り出して値踏みする趣味も無い。

「ここまで来て下らない話で時間を潰すより、早々に終わらせた方が有意義。私はさっさと帰って寝たいんだ」

不機嫌そうに吐き捨てる。

いつだって敵は強い。いつだって負けられない。いつもの事だ。

故に、やるべき事もいつもと同じ。いつも通りに勝って帰る。それだけの話であると。

(──下らない。私の一番嫌いなタイプだ)

昼食をとりながら、ミリハナクらと馴れ合うような真似をしているバグアに、悠は苛立ち紛れに舌を打った。

そもそも、戦闘を挑むのにカラオケ行こうぜー、というような軽さで振舞うくらいの余裕ぶった態度も気に食わなかったのだ。

上小泉というバグアの精神構造の中では、遊びに興じるのも、死ぬのも同列、同等のことであった。余裕と言うよりは気負う必要の無いことなのだ。

そして、誰しも、いざ遊ぼうという時には、心置きなく楽しもうとする。そのために気の合う相手を選ぶ。

上小泉がこれまで能力者を観察していたのは、まさしく「そのため」であった。

他の生物と共存は出来ないと断じながら、会話や交流を行っているのも。得た力に敬意を、掠奪に誇りを持っているがためだった。

ただ戦い、殺すだけなどは畜生の所業であり、知性を持った生物のやることではない。

そういった考えの敵であることを、悠は知る由もなかった。

手近な岩に腰を下ろして成り行きを見守っていた追儺(gc5241)は、腕を組み息をつく。

(今までに俺は関わっていないんだがな‥)

よしんば関わっていたとしても、理解の範囲外だったろう。追儺はそう確信していた。

これから殺し合おうという、その相手が用意した食事を、何の疑いも無く平然と平らげるような精神を誰が理解できるというのか。

差し入れを用意したミリハナクにも困惑したが、それを喜び、警戒無く受け取った上小泉に驚くというよりは呆れを覚えた。

(覚悟が必要な敵、なのは確かだな)

面妖な相手であるだけ、一筋縄では行くまい。

(戦場に立つ以上は誰もがあるだろう。結局、意地の張り合いだからな)

「意地、はらせてもらうぜ?」

静かに己が内側の闘志を高めて行く追儺。

(覚悟、見せてもらおうか。俺の覚悟を見せるんだ、そっちの覚悟も見せてもらわないと割が合わないだろう?)

加賀・忍(gb7519)は、霞んで見える地球の青い光を茫洋と眺めながら、心中の迷いの存在を確かめていた。

いくら打ち消しても、幾らでも湧いてくる『迷い』

ならば、それを抱えて向上への道を突き進み、自分が自分であるがための存在を指し示す。

彼女はその第一歩として、人の形を斬りに来たのだ。

到着後、輸送艦からわざと遅れて下艦したカグヤ(gc4333)は、カメレオンウェアを利用し、岩場と同化するように慎重に伏せ隠れながら移動を始めていた。

最初から認識されなければ、狙われる心配もない。そう考えての行動だった。

この点は既に、他の傭兵にも説明済みであり、直接戦闘こそ行わないが、後方からのカバーを行う旨も然り。

食事を終え、のんびりと茶を飲んでいた上小泉が、何かを探すように目線を動かすが、それを遮るように獅子鷹が声を上げる。

「結構前だったが、馬鹿なヒーロー気取りの男がいてな。そいつは強化人間になって、死ぬ直前まで戦い続けて‥‥最期にはいい笑顔で悔いなく、くたばった」

獅子鷹はひとつ息を付き、その場面を、瞬間を思い返す。

「だから、そいつの夢だった平和な世界ぐらいは見せてやりたい。それだけの下らない覚悟さ。早く始めようか」

「他人にどう思われようが言われようが、揺るがせないのが覚悟ってもんだろ。それに良し悪し、下る下らないなんぞはねぇよ、と。ご馳走さん、美味かったぜぃ」

上小泉はカップを置くと立ち上がり、即席で設けられた場から僅かに離れ、傭兵達が体勢を整えるのを待つかのように伸びをする。

頃合や良し、といったところで振り向き、不敵に笑う。

「さぁて、やるとするかね」

その言葉が終るか終らないかのうちに、空気が動いた。

「私は我が心の示す儘に進む。其の如何なる結果にも対する覚悟を持って!」

全神経、全感覚を常時研ぎ澄ませ、第六感級の直感力を駆使し、敵の動きを把握し、先読みを行おうとしていた終夜・無月(ga3084)が真っ先に飛び込む。

聖剣を体の一部とし、豪力でもって有り得ない剣速や破壊力、及び、攻撃途中に無理矢理の剣跡の方向を変換させると同時に、両腕と体捌きを駆使し、変幻自在な動きで、狙う敵や部位を正確確実に攻撃しようと剣を振り上げたその時。

上小泉はす、と半歩を踏み出し前に出、無月の腕を掴みとると、そのまま僅か後ろに退いた。

そこへと飛来する弾丸、そして、刃。

「的は俺。それはわかってんだから、ちょいとズラせばいいってこったな」

上小泉は、多方向から放たれた攻撃が収束し、自分に届く一瞬前に、他の傭兵に先駆けて突出した無月を、身代わりとして使った。

連携を意識し、一撃必殺の一撃離脱を図っていた無月だったが、その目論見は外れた。

確かに、人類能力者は超常的な力を持つ。

反射神経、筋力、直感‥‥同じ人類であっても、能力者と一般人の間には天と地以上の開きがあり、能力者は地球上最強の生物と言っても過言ではないだろう。

だが、それをさらに上回る力を持つ存在がある。

上には上がいる。

どれだけ力をつけようとも、極めようとも、上がある。これに際限などはない。

個として力を頼りにした者は、それ以上の力を持った者によって挫かれる。

「能力の過信は自滅の元だ」

追撃として無月の鳩尾に深々と突き刺した山刀を引き抜きながら、上小泉は表情無く呟く。

バグアが恐れるのは、個の力などではない。

意識をなくした無月を無造作に投げ捨て、上小泉は傭兵達を一瞥した。

「くれぐれも気をつけたほうがいいぜぃ」

岩の陰に伏せて隠れていたカグヤの目の前に、血にまみれた無月の身体が落ちる。

「──っひぅ!」

カグヤは漏れ出そうになった悲鳴を両手で口を塞いで抑え込み、息をのむ。

(酷い怪我、早く手当、でも、気づかれてる?)

仲間の回復を担い、後ろから支えると決めていたカグヤは、存在を察知され、攻撃に晒されることで仲間の足を引っ張ることを危惧していた。

(回復役がいれば前衛さん達は戦えるから、カグヤは倒れたらダメなの)

即座に手当をしなければという思いとその危惧とが少女を逡巡させたが

(おねーさま‥‥)

目線の先には上古泉からカグヤを隠し、庇いだてるように立つミリハナクの背中があった。

カグヤは一度深く頷き、淀みない手つきで練成治療を開始する。

(誰かがうしなわないようにお手伝い、なの)

誰かを殺す覚悟などは無い。

小さな手を血に汚しながら、カグヤは懸命に救命を行う。

(カグヤが戦っているのは誰かの為、誰かがいなくなるのが嫌という自分の為、生かす覚悟を持って、殺さない覚悟で行動してるの)

戦闘の音を耳にしながら、唇を噛みしめる。

(本当ならバグアさんを殺す手助けはいやだけど、何もしないで、また、誰かをうしなうのは──もっといやなの)

この事態に傭兵達はさらに慎重となり、連携を強く意識して動いていた。

しかしながら、意識するのと実際に動くのとではまた別の話である。

連携を意識するあまり、お互いが各々の武器、攻撃方向、攻撃方法を視認してから、自分の行動に移っている。

そこにぎこちなさと間の悪さが生じ、ニアミスを避けるための配慮から波状攻撃にも穴が開く。

攻撃が単調にならないように、と各人で工夫もこらされていたが、互いが何をするのかわからない状態ではマイナスにしか働かない。

(彼らはここまで未熟だったか?)

刃を受け流し、銃弾を避け。傭兵達からの圧力を捌きながら、上小泉は不審を覚た。

事前に互いの行動を理解、把握し、足りなければ補完し合い協力する。それが連携というものではないのか。

今行われているのは、行き当たりばったりの付け焼刃の共同作業。

即席の作業で倒せる敵である。

傭兵にそう認識されていることに、上小泉は自嘲の笑みを浮かべるしかなかった。

仲間がいることを意識しているだけ、個人本位で好き勝手に動くような凡庸な能力者より格段に上ではあるのだが。

「わかった。じゃあこうしよう」

「何が──」

上小泉の輪郭が一瞬ブレたと思いきや、そこに現れたのは分身。

「あらあら、インチキですこと!」

「今更。このぐらいの芸当、他のヤツだってやったろ?」

三体の上小泉が反転攻勢に出る。

自然、六人が三手に分かれる形となった。

●

「獣猛装っ! 紫電騎士、ゼオン‥‥推参!!」

仕切り直しとばかりに紫狼は覚醒の名乗りを上げ、太刀を正眼に構え、つま先で地面をにじりながら上小泉を見据える。

対する上小泉は左に山刀、右に斧を持ち、自然体といった風に構えていた。

(半身ずらしに軸足荷重、防御中心の構えか)

悠は距離を置き、銃を構える。

彼女は前衛職ではあったが近接格闘には拘らず、全体の様子、敵味方の動きを考えて、自らの位置取りを決めていた。

(脳味噌のある相手だからな。一所に留まるのは‥‥)

周囲の地形も考慮し、どのように動いて行くかを組み立てる。

「拳で話しても、拳でしか答えは返ってこないんだよ源さん!! アンタにだって、護りたいものはあったろ?」

紫狼は尚も呼びかける。他に道は無いのかと。

だが、返ってきたのは沈黙と微笑。そこで気が付く。

「最初から闘いだけしかなかったのか?」

「言ったろ? 在り方が違うって」

護るものも、護りたいものもない孤独な生物。

紫狼はそれを哀れとは思わなかったが、出会い、共感したにも拘らず、殺し合うしかない、そのことが悲しく思えた。

「なら、俺はアンタを倒すよ。待ってても、ヒーローなんて来ない。だから、だから俺が皆を護るって決めたんだ!」

その宣言とほぼ同時に放たれた悠の銃撃が戦端を切る。

立て直す隙を上小泉に与えない様、絶え間ない波状攻撃で畳み掛けることを狙った紫狼が、正面から側面へと回り込む。

「もし俺に覚悟があるなら、それは、俺はみんなの笑顔を護る、ただそれだけだ!」

「じゃあ、頑張れよ。理想を語るならテメェから困難に挑んで、傷ついて血反吐はいて泥まみれになって信念ってモンを示さねぇと、現実は動きゃしねぇぞ。上っ面の綺麗ごとに価値なんざねぇからな!」

天照の刃風を山刀で受け流し、上小泉が身を翻す。紫狼は方向転換しそれに食らいつこうとするが、踏み込んだ先に岩の亀裂、足を取られまいとそれを避けた先には隆起。起伏の激しい足場に二の足を踏む。

(土俵の把握は向こうが上か)

射撃を行う悠が忌々しい、といった風に舌を打った。

誤射に注意しながら、狙いを定めるべく動くが、どうにも捉えきれない。

正面からの攻撃は避け、側面や背後を取る様にと移動する紫狼にしても同様。

「運命に負けたくないんだ!! だから俺は、まだ死ねない、死ねないんだっ!」

反撃に振るわれた片手斧を守護神を発動し受け止めながら、負けじ、と歯を食いしばりながら紫狼は吠えた。

●

「こちらの方が少しは馴染みがありますかね」

忍と獅子鷹、両剣士と対峙する形となった上小泉は、その姿を濃紺のシングルスーツの男、春遠と名乗っていた時のそれへと変えていた。

「そうそう、たまにいるんですよね。他人の血を見た時にだけ、自分が生きていという事を実感できる。そんな人が」

忍は僅かに眉を寄せ、意図を探るように上小泉を見据える。

「何が言いたい」

唐突な話に獅子鷹は困惑交じりに尋ねる。

「ただの世間話ですよ。目的があって人を斬るのか、人を斬るため目的を作るのか。同じ人斬りにしても随分と違いますでしょう?」

温度の無い微笑。

笑みの形に緩く弧を描いた目元の奥にある、凍てついた瞳が忍を捉えていた。

視線を逸らさず、忍は負けじと睨み返す。

「私は‥‥関係する肉親全てを葬って尚、存在する意義を求め、更なる高みを目指し、己の為に力を揮う。その結果を得て、自身の向上を望む‥‥それだけよ」

感情を抑え淡々と己が望みと目的を語る忍に、上小泉は数度頷く。

「大いに結構。人を糧とするのならその分、際限ない怨嗟を買う。憎まれ許されない。そのことを理解しているのであれば。しかしねぇ、得れば得ただけ感覚は麻痺するもの。変化も満足も結局、自分の胸三寸でしかない。自分の存在意義を確かめるため『敵』に依存するのは、そろそろやめた方がよろしいでしょうな」

「はっ、バグアが人に説教かよ」

「いえいえ、年寄りの遺言ですよ」

「私の『覚悟』を望むなら、引き換えに『矜持』を望むわ」

「それはそれは。ご期待に添えるかどうか」

忍は幾度か遭遇したこの難敵に対し、互いに刺し合った後、最後に立ち上がった者が答を得るだろうことを期待していた。

身に着けた戦闘技術、突き、薙ぎ、斬り、全てを披見して更なる力の探求を望んでいた。

飄々とした態度をとる上小泉の得物・視線・足捌き・仕草‥‥一挙一動を忍は見逃すまいとする。

ふと、上小泉は僅かに視線をずらした。

隠密行動をとっていたカグヤの動きを察知していたのだ。

それを隙と見做した忍は、大きく踏み込み、まずは足元を薙ぎ払うと即座に退き、次の打ち込みに構える。

回避されることは前提済みであり、一撃離脱を繰り返し、仲間との波状攻勢の一手と成すことを狙っての行動だった。

戦端を開いた忍に獅子鷹が続く。

彼は当初、一撃離脱をと考えていたが、敢えて踏みとどまり、忍の居る方へと回避誘導を行うべく、流し切りにて側面攻撃。大太刀の長さを生かし、脚から上半身までを万遍なく狙いつつ、下段への攻撃が躱されたら、直ぐ様刀をひねって、顎を狙う。途切れないよう、流れるような攻撃を続ける。重ねる。

獅子鷹の猛攻を上小泉がしのいでいるその間に、忍が迫る。

攻め込む際のリズムを悟らせない様に、踏み込むだけのフェイントも交え、斧が振るわれれば疾風にて避け、山刀であれば剣戟を交え、弾き飛ばし威力を減じる。

先ほどとはうって変わって、スムーズに動き出す連携。

攻勢の圧力に晒されながら、上小泉は満足そうな笑みを浮かべた。

その笑みを獅子鷹は余裕の表れと見て取る。

(攻めきれん──流石と言うべきか)

手ごたえはあるものの、これ、といった一撃は未だに与えられていない。

表面にこそ出してはいないが、獅子鷹は上小泉に対し、戦士としての敬意を抱き始めていた。

戦うことを生業としている者にとって、屍山血河を踏み越えるための技、力、それこそが正義であり、それに優れたものへの尊敬は自然なものと言えた。

(しかし、これからどう出る?)

上小泉は間合いを離して攻撃を回避するのではなく、間合いを詰めて攻撃そのものを潰しに来ている。

武器を振るう間合いがなければ効果的な攻撃は行えない。

それは上小泉にしても同じことであり、斧にしても山刀にしても、十分な破壊力を生み出すには、ある程度の距離が必要となる。

相手の攻撃を封じるためとは言え、自らも攻撃を封じてしまっているような上小泉が、どんな手段を講じてくるのか。獅子鷹は興味を覚えていた。

そして切り結ぶこと数度、獅子鷹が弾かれた大太刀を構えなおしたその間、上小泉の両手に拳銃が握られていた。

(この距離で使ってくる!?)

【OR】防御用義手『アイギス』で初弾を防いだものの、衝撃に体勢が崩れる。

間を置かず放たれる弾丸を回転して回避して行くが、岩の亀裂に追い込まれ、思わず足を踏み外す獅子鷹。

追撃を防ぐために忍が攻め込み、大太刀を振るうが、すぐさま間合いが詰められた。

額と額がぶつかり合うような距離での接戦、銃口が向けば引き金が引かれる直前、それを払いのけ続けなければならず、間を取ろうと退くこともままならない。

距離を測り振りかぶる必要もない、引き金を引くだけでそれなりの威力を期待できる。近接状態であれば狙いをつける必要もない。

こうまで密着していては、第三者が援護を行いたくとも行えない。

(このための銃か)

獅子鷹は内心で舌を巻いた。並大抵のものを凌駕する力を持ちながら、勝負に際し形振り構わない、そんな姿勢に。

膠着状態を打破するため、被弾覚悟で忍が後方に跳ぶ。

それを追った銃弾が忍の身体を穿つが、すぐさまにカグヤによって治療が行われる。

先ほどとは逆に、忍をカバーするため、体勢を立て直した獅子鷹が上小泉へと向かう。

上小泉は弾丸を撃ち尽くし、ホールドオープンした銃を獅子鷹の顔面目掛けて投げつけた。

獅子鷹が身を捻り回避すればそこへと、斧の刃が迫る。

大太刀で軌道を変えて受け流そうとしたものの、到底、受けきれるものではないと瞬時に判断し、流し斬りでのカウンター攻撃を狙う。

博打要素の強い行動だったが、大太刀の切っ先は上小泉の身体を捕らえ、抉っていた。

ここで忍が勝負に出た。必殺の意思に呼応したエミタが攻撃行動のサポートを開始。接近状態から身体を回転させ、遠心力を利用した一撃を叩きつける。

間髪置かず、獅子鷹が【OR】電磁加速鞘壱型「レールガン・断罪」と両断剣・絶を用い、居合い切り。

「お前さんのお仲間の技だ、これも俺の覚悟だ」

「──お見事」

上小泉は崩れ去った。

●

ミリハナクは一旦距離を取り、銃を構える。

上小泉の攻撃直後の隙を狙って懐に入り、意識が向くくらいに離脱する。といった一撃離脱を主として、攻撃を組み立てている追儺を支援するためである。

追儺は、一撃こそそれほど自信はないが、身のこなしには多少の覚えがあった。

攪乱的に動き続ける追儺。

(強さじゃ負けてても覚悟じゃ負けられない。俺の覚悟ってのは何があっても前に進み続けるってことだ。俺の後ろには歩いてきた道がある)

蒼天。快晴の空を思わせる、青く透明な刃を持つ直刀を手に、駆ける。

(悩むこともあったし、失敗もあった。だがそれは俺が決めたことで、俺がやってきたことだ。そうして今の俺がある。俺たちが俺たちであることを邪魔する以上、俺はバグアを倒し俺を貫く。俺の意地で相手の意地をぶち破る)

自分が自分であるために。その意地を乗せて蒼天を振るう。

追儺が駆けるたびに赤い火花と血飛沫が散った。

(押している、これなら──)

いける。勝利を覚え、追儺はさらに速度を上げる。

だが、ミリハナクは、違和感に眉をひそめた。

足を重点的に狙い、回避力を奪おうとする銃撃は回避しているのに、追儺の攻撃は受け続けている。

当初は動きについて行けていないのかと思えたが、それにしてはしっかりと急所を外している。

(速さ、威力を確かめている?)

嫌な予感。滅斧「ゲヘナ」を手にミリハナクは走り出す。

自らの半身である滅斧、その性能は熟知しており、命中に聊か難があることも承知している。故に、使うのは上小泉が疲労を見せてからと考えていたが、それを待っていては取り返しがつかなくなると半ば確信していた。

常人には見えないような速度で追儺が踏み込む。

必殺の意思を込めて首を狙い振るわれる蒼天。

その刃が届く直前、上小泉は追儺の手を掴みとると同時に脚を払い、体勢を崩すとそのまま背負い投げた。

受け身をとれず、強かに背を岩場に打ち付けた追儺の息が一瞬止まる。不自然な形に捻じ曲げられた腕からは骨の砕ける不吉な音が連続して響く。

追儺の手から蒼天がこぼれ地に落ちた。

とどめ、と山刀を持ち直した上小泉、その背後へと接近していたミリハナクがゲヘナを振りかぶる。

初撃を弾かれるも、さらに一歩を踏み込み、尽きず溢れる破壊の衝動そのままに滅斧を振るう。

猛攻に押されるようにしてじりじりと後ろへと退く上小泉。ただ退くのではなく、合間合間に反撃を挟んでいた。

ミリハナクの貌を血飛沫が飾る。それが自分のものなのか、上小泉のものなのか、すでにわからなくなりつつあった。

血肉を切り裂き、骨に響かせ、刻み付ける。

互いが互いを貪り喰らうような激しい攻撃の応酬にミリハナクは笑っていた。

破壊の愉悦、そして、反撃の痛みすらも呑み込む悦楽。

「これが、私の闘争ですわ!」

「ああ、いーい闘争だぁ!」

滅斧と片手斧がぶつかり、火花を散らし弾けた。

上小泉は心底愉快だといった笑みを見せていた。これまでの凍った笑みとは違う、喜びに満ちた笑みを。

敵、強者との闘争こそが生そのものである。上小泉の本質が引きずり出された瞬間だった。

ぶつかり合う攻撃と攻撃。

長く続くかと思われたその均衡を崩したのは追儺の一撃だった。

死角からの高速接近。

「──根性あるねぇ、兄ちゃん」

「俺はっ、負けん!!」

意識がある限り、勝利への執着を捨てない。烈火のような不屈の闘志が追儺を立ち上がらせ、折れた腕に蒼天を掴ませ、駆けさせた。

追儺の攻撃に上小泉が反応したその一瞬を突き、ミリハナクの滅斧が舞う。

発動した高速連撃。

肉体を砕き、魂までをも削りとるような撃滅の嵐。

止める術もないその暴威に晒され、上小泉は崩れ去った。

●

分身二体を退けた傭兵達は、援護のため戦場を駆け巡っていたカグヤから最低限の治療を受け、合流し、悠と紫狼の二人と対峙していた上小泉本体を包囲する。

その様子を見止めた上小泉は、不意に武器を全て放り出し、その場にどっかと腰を下ろし胡坐をかいた。

「どういうつもりだ‥‥?」

「あー、何かもう、いいかなっつーか? 悪ぃが介錯頼むわ。首落とせば終わるからよ」

無防備な状態を晒す上小泉を訝しみ、警戒しながら包囲を縮める傭兵達。

「負けを認めて潔く死にたいとでも?」

「逆だ、逆。このまま続けたら俺が勝つ」

「どうかな、試してみるか?」

構えを崩すことなく、獅子鷹が戦闘継続を促すが、上小泉は困ったような顔をして笑った。

「俺が時間稼ぎしたらどうする? こっちにゃ奥の手(限界突破)も残ってる。ついでに言うとさっきの分身な、あれの力は俺(本体)の半分だ」

バグアに対して決定打を欠いたまま、消耗した状態でいたずらに時間を費やせばどうなるか。言葉にせずとも結果は明白だろう。

「馬鹿にしてんのかっ!」

激昂しかけた悠を、追儺が静かに片手を挙げて制した。

「──馬鹿にしていたのは、俺たちのほうだ」

いくらでもやりようはあったのだ。

ステーションや戦艦を乗っ取り人質を取るなど、それこそバグアの有利となるような方法はいくらでも。

そもそも、宇宙空間。真空中、無重力状態での戦闘であればバグアに分がある。

それをわざわざ、地球人類に合わせた環境を作り、後顧の憂い無く、不利も無く、戦闘だけに専念できるようにまでさせておきながら、傭兵達はバグアを倒しきれなかった。それどころか。

「お前さんらの本気の本気ってのを、引き出せなかったのはこっちの手落ちだぃねぇ。『護る』対象がいないとってのはわかってたんだが」

能力者が底力を見せるまでの敵、脅威ではない。

自分がそういった評価であることを上小泉は戦闘の最中に悟っていた。

「お前さんらにとって、俺程度は大したモンじゃねぇってこったな」

その言葉を傭兵達は、違う、と否定出来なかった。

侮っていたわけではない。戦闘に本気でなかったわけではない。

だが、上小泉に対し、自分は負けない。死ぬことなどない。死力を尽くすまでのことはない。そう思っていたのは確かであったのだ。

「この闘争、俺は俺なりに、マジで命を張った。お前さんらの『覚悟』と向き合うのに、俺はテメェの命を賭けた。お前らを殺して生き延びるか、お前らに殺されるか。幕引きはそのどちらかと決めた。が──お前さんらを今殺すには惜しい、と思ってる俺がいる」

「‥‥だから、殺せというの?」

低く抑えた忍の声に、上小泉は笑って肯定を示す。

「再戦だ! こんなの、こんなこと納得いくかよ、源さん、あんただってそうだろ!」

「あぁ、もう一回やろうって? それはねぇよ。男が一度決めたことは、覆らないってのが常識らしいぜぃ」

相応しき『敵』と対峙したのであれば、己が肉体も精神も、今までに背負ってきた全てが無に帰し、忘却の彼方に埋葬されることを観念する。

『敵』を打倒し命を拾えば、『敵』の全てを奪い新たに背負う。

いわばオール・オア・ナッシング。

「それが、俺の『覚悟』だ」

「貴方は‥‥」

それで満足したのか?

問おうとした言葉をミリハナクは飲み込んだ。

見おろす形となった上小泉の表情に、悲壮さ、悔しさといったような陰はなく、達観してしまった者のみが持つような明るさがあったからだった。

敬意を払うに値しない敵との戦いを厭うていたバグアが、人類、この場の傭兵達に畏れをはらっていてくれていたことに、今更ながら気が付いた。

これ以上、愚弄するような真似は出来ない。と、ミリハナクはゲヘナを手に取り、忍が大太刀を構える。

「待ってくれ! もし、叶うなら、ヨリシロじゃない、貴方の本当の名前を俺は知りたい」

紫狼の望みに上小泉は苦く笑う。

「バグアに本当の名前なんてものはねぇよ。あるのは番号さ。そうさな、仲間によく呼ばれてたのは渡り鳥、この惑星で名乗ったのは春遠、今は上小泉。もともと無ぇんだ。好きに呼べばいい」

名前すら無く、自分の命以外何も持っていない。

そんな存在がたったひとつを捨て生を人類に譲るという。

「‥──私は、とても幸せですわ」

ミリハナクは噛みしめるように呟いた。

この場の、バグアと人類の戦いはこうして幕引きを迎えた。

闘争の末、「最後まで生き残り立ち続けた者(Last Man Standing)」は人類能力者であった。